このページのまとめ

- 理系院生の無い内定の原因は、志望業界の絞り込み過ぎや就活開始時期の遅れなどにある

- 理系院生が研究と就活を両立するには、スケジュール管理や情報収集の工夫が必要

- 就活に行き詰まったときは、大学のキャリアセンターや就活エージェントへの相談がおすすめ

「周りは就活を終えているのに自分だけ内定が無い」と悩む理系院生の方もいるでしょう。

理系の院生は研究が忙しく、就活を後回しにしてしまうケースもあります。内定獲得のためには、就活のポイントを把握し、自分に合った企業や仕事を見つけることが大切です。

この記事では無い内定にお悩みの理系院生に向けて、就活がうまくいかない原因や内定を獲得するための対策を解説します。就活を前向きに進めたい方はぜひ参考にしてください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 理系の院生でも就職が決まらない場合がある

- 理系院生が無い内定になってしまう8つの理由

- 1.業界・職種を絞り込み過ぎている

- 2.自己分析・企業研究ができていない

- 3.研究内容以外に自己PRできる内容がない

- 4.情報収集がうまくできていない

- 5.インターンシップに参加していない

- 6.コミュニケーション能力に不安がある

- 7.就活の開始時期が遅い

- 8.研究室の拘束時間が長く就活に集中できない

- 無い内定の理系院生が就活で挽回するポイント11選

- 1.就活と研究に使える時間を見直す

- 2.業界・企業研究を念入りに行う

- 3.大学院に進んだ理由を明確にする

- 4.研究内容は誰が聞いても分かるように整える

- 5.専門性をアピールする

- 6.面接の練習を重ねる

- 7.多くの就活生と積極的に情報交換を行う

- 8.OB・OG訪問を行う

- 9.志望業界で活かせる資格を取得する

- 10.就活イベントに参加する

- 11.就活エージェントを活用する

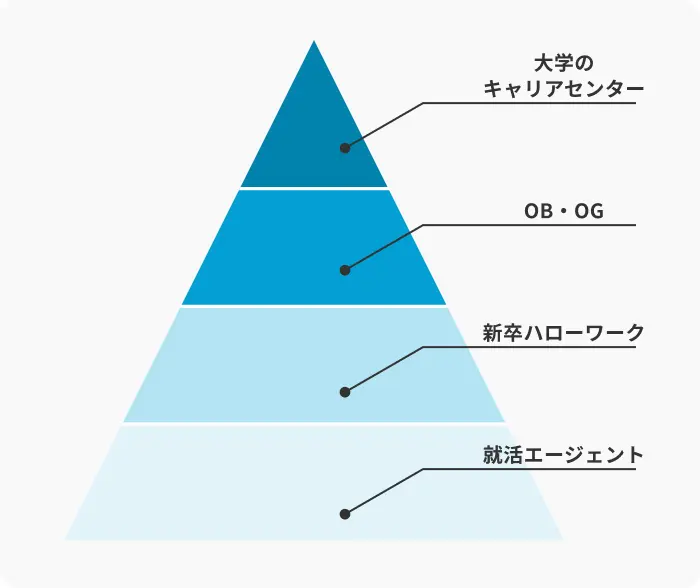

- 無い内定に悩む理系院生におすすめな4つの相談先

- 1.大学のキャリアセンター

- 2.OB・OG

- 3.新卒ハローワーク

- 4.就活エージェント

- 内定が無い状態から抜け出したい理系の院生へ

- 無い内定の理系院生によくある質問

- Q.理系院生でも面接全落ち…就活失敗は避けられない?

- Q.内定なし・就職先が決まらない院生が逆転するには?

理系の院生でも就職が決まらない場合がある

就活は個人の実力や準備状況によって結果が左右されるため、理系院生であっても順調に進められるとは限りません。

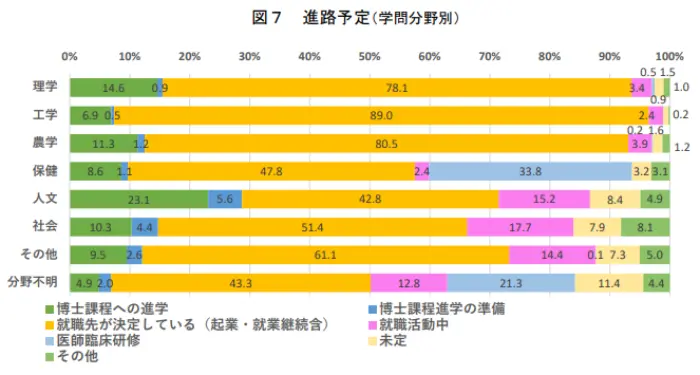

文部科学省の「修士課程(6年制学科を含む)在籍者を起点とした追跡調査」によると、2021年度に修士課程を修了・修了予定の学生を対象にした学問分野別の進路予定は、以下のとおりでした。

引用元:文部科学省「修士課程(6 年制学科を含む)在籍者を起点とした追跡調査(2021 年度修了(卒業)者及び修了(卒業)予定者に関する報告) 図7 進路予定(学問分野別)」

理系院生が該当する理学・工学・農学部のデータでは、調査時点で就職活動をしている学生や未定・その他に該当する学生も存在していると分かります。とはいえ、基本的に就職先が決定している学生がほとんどであることは事実です。

上記の数字を見ると、一見「多くの人は就職が決まっているのに自分だけ…」と落ち込んでしまいそうになるでしょう。しかし、就職先が決定している理系院生が多いということは、企業の理系院生に対する期待や需要はそれだけ大きいと考えられるのです。

就職を希望しているのに内定をもらえていないという理系院生の方は、応募を検討している企業の採用実績を確認し、どのような人材を求めているのかを調べたうえで選考に望むことで、内定の可能性を上げられるでしょう。

大学院生の就活については、「修士1年生でも内定はもらえる?就活成功へのポイントや人気の就職先を紹介」の記事も参考にしてください。

参照元

文部科学省

「修士課程(6年制学科を含む)在籍者を起点とした追跡調査(令和3年度修了(卒業)予定者)」の公表について[調査資料RM-323]

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

理系院生が無い内定になってしまう8つの理由

理系院生が内定をもらえない背景には、理系であることではなく別の要因が関係しているケースが多く見られます。

ここでは、理系院生が無い内定になる主な理由について解説するので、自身の状況と照らし合わせてみてください。

1.業界・職種を絞り込み過ぎている

応募する業界や職種を絞り込み過ぎると、内定を得る機会を自ら狭めてしまう場合があります。理系院生は研究室ごとに異なるテーマに取り組んでおり、専門分野が細分化されていることが一般的です。研究内容をそのまま活かせる職種に就ける場合もありますが、研究職は採用枠が限られており、志望者の希望が通るとは限りません。

また、業界だけでなく職種まで限定してしまうと、選択肢はさらに狭まります。採用人数がわずかな場合、気づいたときにはエントリー受付が終了している恐れもあるでしょう。無い内定を避けるには、関心のある領域だけでなく、関連する分野や職種にも視野を広げることが大切です。

2.自己分析・企業研究ができていない

自己分析や企業研究が不十分だと、志望動機や応募先への適性が伝わらず、内定を得られない状態が続く可能性があります。エントリーシートや面接で応募先への理解や就活の軸が見えていない場合、応募者は準備不足であると判断される恐れがあるからです。

研究に集中すると、就活に関する準備や対策の優先度が下がることもあるでしょう。しかし、内定獲得を目指している以上、目標に向けた行動は必要です。

就活では、自分が大切にしたい価値観や方向性、就活の軸を明確にすると、応募書類にも説得力が生まれます。選考前には、自己分析と企業研究を行い、早い段階で整理しておくことが選考通過の鍵になるでしょう。

就活における基本的な流れやポイントは「就活とは?基本的な流れやスケジュールとあわせて成功のポイントを解説」の記事でご紹介しているので、参考にしてみてください。

3.研究内容以外に自己PRできる内容がない

理系院生の就活でありがちな失敗として、自己PRが研究内容に偏り過ぎてしまうことがあります。自身が行ってきた研究は強みである一方、専門外の面接官には伝わりにくく、評価につながらない可能性も。

大学院生の強みは研究内容だけでなく、研究を通じて培った課題解決力や継続力、チームでの調整力なども含まれます。そのことを理解していないと、面接官に「研究内容以外の強みがない」と思われてしまい、面接で印象を残せなくなるでしょう。

4.情報収集がうまくできていない

情報源が限られていると視野が狭まり、無い内定が続く可能性があるため注意が必要です。理系院生の場合、研究内容に応じて自然に志望業界を絞り込んだり、身近な人からの情報だけで進路を決めたりしてしまう傾向があります。

指導教員や先輩、研究室の仲間などを通じて、必要な情報を得られる場合もあるでしょう。ただし、少ない情報に頼り過ぎると、特定の価値観に偏ったアドバイスを鵜呑みにしてしまう可能性もあります。

就活では、自分から主体的に情報を取りに行く姿勢が求められるため、企業の公式サイトや説明会などからも検討を進めることが大切です。

5.インターンシップに参加していない

インターンシップに参加しないまま就活を進めると、判断材料が不足しやすい傾向にあります。近年は多くの企業が採用活動の一環としてインターンシップを実施しており、インターンシップは本格的な選考に入る前の情報収集の場になっているといえるでしょう。

インターンシップは、仕事内容や職場の雰囲気を把握できたり、自分に合わない業界や職種に気づけたりすることなどがメリットです。早い段階で向いている分野の方向性が見えると、志望業界の絞り込みや選考準備にも余裕が生まれ、無い内定がを避けやすくなるでしょう。

6.コミュニケーション能力に不安がある

面接時にコミュニケーション能力に不安を抱かれ、内定がもらえないケースもあります。研究分野によっては、個人で黙々と研究を進めるため、他者との会話が減ることもあるでしょう。

しかし、コミュニケーション能力は面接で重視される要素の一つであり、選考を通過するうえで欠かせない評価ポイントです。特に、グループディスカッションや面接の場では、話す内容だけでなく、相手とのやり取りの姿勢も評価されます。

限られた時間のなかで印象を残すためには、日常的な会話で対話力を磨いておくことが大切です。普段から教授に質問したり、仲間と就活情報を共有したりすると、会話力を養う第一歩につながるでしょう。

7.就活の開始時期が遅い

就活の開始を後回しにすると採用スケジュールの波に乗れず、無い内定に陥る原因になります。現在は多くの企業が選考を前倒ししているため、出遅れたまま本格化のタイミングを迎えると、受けられる企業が限られる可能性があるからです。

研究が忙しい理系院生は、就活と研究と並行して行う工夫が求められます。特に、情報収集や自己分析の準備は、余裕をもって取り組むと良いでしょう。

8.研究室の拘束時間が長く就活に集中できない

研究室によっては拘束時間が長く、就活を意識していても実際に就活に費やせる時間を確保しにくい場合もあります。平日だけでなく土日も研究施設へ出向いたり、学会発表の準備を求められたりするケースもあるからです。このような環境では選考の日程調整が難しくなり、内定獲得のチャンスが減ってしまう可能性も考えられます。

特に、対面面接や企業説明会が重なる時期は、移動時間や準備に追われ、就活の優先順位を下げざるを得ない状況になるでしょう。スケジュールに柔軟性をもたせるためにも、指導教員や研究室の理解を得ることが重要です。

「無い内定とは?負のループに陥る8つの原因と対策ポイント」の記事でも無い内定の原因について解説しているので、こちらも併せてご一読ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

無い内定の理系院生が就活で挽回するポイント11選

研究との両立や情報不足などの課題に直面し、思うように就活が進まない理系院生の方もいるでしょう。就活をすることが考えられます。納得のいく進路を選ぶためには、早期の準備と的確な対策が欠かせません。

ここでは、理系の院生が意識すべき11個のポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

1.就活と研究に使える時間を見直す

就活と研究を両立するためには、両者に使う時間を見直し、優先順位をつけて効率的にタスクを進めることが大切です。

特に、締切のあるエントリーや面接は、研究の進行に影響しないよう計画的に調整する必要があります。研究スケジュールに柔軟性をもたせたり、事前に指導教員と相談したりすることも重要です。スケジュール帳やスマートフォンのカレンダーアプリなどを使いながら、こまめな時間管理ができるよう工夫しましょう。

2.業界・企業研究を念入りに行う

理系の院生が就活をする際には、業界や企業ごとの特徴を調べたうえで、自分の強みと重なる点を明確にすることが大切です。企業が求める人物像や価値観を理解しないまま選考に臨んでも、自己PRや志望動機に説得力は生まれません。

企業が求める人物像と自分の強みが一致していれば、選考時の評価にもつながります。たとえば、企業の採用ページや社員インタビューに目を通すと、求められる人物像を具体的にイメージしやすくなるでしょう。また、実際の仕事内容や配属部門の情報にも目を向けておくと、志望動機に一貫性が生まれます。

同じ業界であっても企業ごとに方針や社風が異なるため、多種多様な企業を比較しながら検討すると良いでしょう。

3.大学院に進んだ理由を明確にする

面接では「なぜ大学院に進学したのか」を質問されることがあるため、自身の進学理由を整理しておく必要があります。「就活がうまくいかなかった」「まだ社会に出てやりたい仕事を見つけられなかった」といったネガティブ寄りの動機は、そのまま伝えるのは避けましょう。

企業は、自ら課題を見つけ、前向きに行動できる人材を求めています。受け身な姿勢や曖昧な理由を伝えてしまうと、仕事に対する意欲が感じられず、評価に影響する可能性があるでしょう。

「研究テーマへの関心や専門性を深めたかった」といった前向きな視点で伝えると、主体性をアピールしやすくなります。ほかにも、大学院での学びを入社後にどのように活かしたいかもあわせて話すと、将来の活躍をイメージしやすくなるでしょう。

4.研究内容は誰が聞いても分かるように整える

研究内容を活かせる職種を志望する場合は、専門的な内容を誰が聞いても分かるように整えることが重要です。採用担当者が理系出身とは限らないため、専門用語を並べただけの説明では十分に理解されません。

一方的な専門知識のアピールは、かえって自己中心的な印象を与える可能性があります。研究の背景や目的を簡潔に伝えたうえで、社会的な意義や実務との関連性に触れると説得力が増すでしょう。

研究内容を説明する際は、中高生でも理解できる表現を意識すると、相手への配慮が伝わり印象も良くなるのでおすすめです。内容そのものよりも「どのように伝えるか」を意識する姿勢が評価につながります。

5.専門性をアピールする

理系の院生にとって専門性は大きな強みになるため、研究で培った知識や技術は、就活の場でも積極的に伝えていきましょう。

ただし、専門分野に固執している印象を与えないよう配慮する必要があります。過度な自己主張は柔軟性に欠けると受け取られる可能性があるからです。前述のとおり、専門的な内容を伝える際には、相手にとって分かりやすい言葉で説明しましょう。

また、専門知識を深める中で得た思考力や姿勢なども評価の対象になります。たとえば、直面した課題にどのように向き合い、乗り越えたのかを伝えると、問題解決力や粘り強さをアピールできるでしょう。専門外の分野を志望する場合でも、努力の過程や考え方を中心に伝えると、重要な評価ポイントにつながります。

6.面接の練習を重ねる

面接で好印象を残すためには、繰り返し練習して話し方や伝え方を磨くことが欠かせません。エントリーシートの内容が優れていても、口頭でうまく伝えられないと、評価にはつながらないからです。

本番を想定したうえで、練習を重ねると、自信を持った受け答えができます。また、両親や指導教員、大学のキャリアセンターなど、身近な第三者に協力してもらうと客観的な課題の把握に役立つでしょう。

ほかにも、自分の受け答えや表情を録画して確認すれば、話す癖や姿勢なども見直せます。面接での受け答えは、丸暗記ではなく、質問の意図を踏まえて柔軟に答えられる力が大切です。

7.多くの就活生と積極的に情報交換を行う

理系院生が無い内定を回避するには、普段の研究室や専攻、大学の枠を越えて多くの就活生と情報交換するよう心掛けましょう。さまざまな人と関わることで、同じ専攻や大学内だけでは得られない視点や、選考情報を得られる場合があるからです。

近年ではオンライン選考もあり、ほかの学生と直接話す機会が減りつつあります。それでも、対面でのグループディスカッションなどがあれば、終了後に声を掛けて情報交換すると良いでしょう。

大学が異なる学生とのコミュニケーションは、選考スケジュールの比較や企業の雰囲気の違いなど、参考になる情報を得るチャンスです。また、SNSやオンラインの就活イベントを活用すると、学外の学生とつながる機会も広がります。

8.OB・OG訪問を行う

関心のある業界が明確になったあとは、業界に関連する仕事を整理し、できるだけ多くのOB・OGに話を聞く機会を持つことが大切です。企業説明会では得られない実情を知る手段として、OB・OG訪問は非常に有効といえます。

企業の人事担当者ではなく、サークルや研究室の先輩など、個人的なつながりから訪問先を探すと良いでしょう。利害関係が無い立場から話を聞けるため、実際の働き方や雰囲気など、職場のリアルな様子を知る手掛かりになります。

また、選考の流れやエントリーの時期など、就活の進め方についても具体的なアドバイスを受けられるでしょう。ほかにも、実際に入社して感じたギャップや働き始めてから気づいたことなど、リアルな声を聞けるのも大きなメリットです。

9.志望業界で活かせる資格を取得する

研究が落ち着いていて時間に多少の猶予がある理系院生の方は、志望業界で活かせる資格の取得も有効です。資格は自身のスキルや資格取得までの努力を証明する材料になるため、選考に行き詰まっている場合におすすめといえます。

特にIT系やメーカー、コンサル業界などでは、基礎的な資格が学習意欲や論理的思考力の証明として評価されやすいでしょう。ただし、資格取得そのものが目的にならないよう、「なぜ取得したのか」「どう業務に活かすのか」をセットで説明できるようにしておくことが大切です。

10.就活イベントに参加する

内定獲得のために企業との接点を増やしたい場合は、就活イベントへの参加もおすすめです。企業ブースや座談会形式での交流を通じて、社風や業務内容を直接知る機会が得られます。

就活イベントでは複数の企業の採用担当者と一度に会えるため、比較しながら情報を集めることも可能です。

また、理系学生向けのイベントでは、研究経験や技術分野を踏まえた説明が行われるため、興味・関心のある業界の理解が深まります。ほかにも、限られた時間で多くの企業を知れる点も大きなメリットといえるでしょう。

参加する場合は、事前に出展企業や登壇者のプロフィールを確認し、質問内容を準備しておくと、より実りある時間になります。

11.就活エージェントを活用する

効率良く情報を集めたい場合は、就活エージェントを活用するのがおすすめです。就活エージェントでは、個別のサポートを受けながら、非公開求人や業界動向などの情報にもアクセスできます。

就活エージェントは、理系学生特有の悩みや選考でつまずきやすいポイントを把握しており、自分に合ったアドバイスが受けられるのもメリットです。

ほかにも、履歴書やエントリーシートの添削、面接対策などの基本的な準備もサポートしてくれるため、初めての就活に不安を感じている方にも心強い存在といえます。

就活エージェントを活用すると、自分だけでは気づけなかった強みや適性を見つけるきっかけにもなるので、積極的に利用を検討するのも良いでしょう。

なお、就活エージェントによっては内定獲得後のアフターフォローを実施してくれる場合もあります。内定獲得後の流れについても予習しておきたい方は「就活における内定とは?獲得から入社までの流れや採用との違いを解説」の記事を参考にみてください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

無い内定に悩む理系院生におすすめな4つの相談先

理系院生が就活を進めるうえで、情報収集や選考対策を1人で行うのは大きな負担になります。悩みを1人で抱えてしまい、解決の糸口が見つからず無い内定から脱出できないこともあるでしょう。

ここでは、就活にお悩みの理系院生におすすめな相談先を紹介するので、ぜひ活用を検討してみてください。

1.大学のキャリアセンター

大学のキャリアセンターは、在学生を対象に多角的な就活支援を行っています。就職の相談や業界研究セミナー、模擬面接などを実施しているため、専門性の高い進路支援が受けられるでしょう。ガイダンスや個別面談などを通じてキャリア形成をサポートしてくれる大学もあるため、積極的に相談するのがおすすめです。

また、学内で紹介される求人には、大学との信頼関係がある企業も含まれており、安心して応募できることが多い傾向にあります。就活に行き詰まったときは、第三者から客観的なフィードバックを受けると、新たな視点が得られるでしょう。研究との両立が難しいと感じている方も、まずは相談窓口を利用してみてください。

就活の悩みを相談するときは、自分が何に悩んでいるかを事前にまとめておくと相談がスムーズになるでしょう。「就活でよくある悩み20選!不安になる理由や解消法もご紹介」の記事では、就活でよくある悩みについてまとめているので、ぜひご一読ください。

2.OB・OG

就活を進めるうえで、志望業界や職種に関する情報を得るためには、OB・OGへの相談もおすすめです。実際の仕事内容や職場の雰囲気など、公式サイトだけでは得られない具体的な話を聞けます。

特に、理系の職種では、大学院で得た知識が実際の業務でどのように活かされているのかを聞ける点が大きなメリットです。訪問時には、一方的に質問するのではなく、相手への感謝を忘れず、会話を通じた学びの姿勢を示すことで信頼につながります。

OB・OG訪問をする際は、計画的に準備して早めにアポイントを取得しましょう。理系の大学院生のスケジュールについては、「理系大学院生の就活スケジュールを解説!効率的に進めるポイント4つを紹介」の記事も参考にしてください。

3.新卒ハローワーク

新卒ハローワークは、無い内定に悩む理系院生にとって心強い相談先の一つです。専門の相談員が在籍しており、求人紹介だけでなく、履歴書や面接対策のアドバイスも受けられます。

ハローワークは地元の中小企業に強く、地元での就職を検討している理系院生には特におすすめです。無料で利用できるため、就活が行き詰まったと感じたタイミングで活用することで、新たな選択肢を見つけるきっかけになります。

参照元

厚生労働省

新卒応援ハローワーク

4.就活エージェント

効率的に就活を進めたい方には、就活エージェントへの相談がおすすめです。志望業界・職種を熟知したアドバイザーが志望分野や研究内容をもとに適切な求人を提案してくれるので、情報収集の手間が軽減されます。履歴書やエントリーシートの添削、面接対策などを個別に対応してもらえる点もメリットです。

また、エージェントによっては非公開求人や独自ルートの企業紹介を受けられることもあり、自分では見つけにくい企業との出会いにもつながります。研究が忙しく就活に十分な時間を割けない人にとって、就活エージェントは時間と労力を最小限に抑えながら選択肢を広げられる手段といえるでしょう。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

内定が無い状態から抜け出したい理系の院生へ

理系の院生が内定獲得を目指すためには、自分の強みを把握したうえで、応募先に合わせた準備を進めることが大切です。研究と就活を両立させるためには、周囲をうまく頼りながら対策を進めると、内定獲得への近道になるでしょう。

「頑張っているのに内定が無い」と悩む理系院生には、就活エージェントの利用がおすすめです。キャリアチケット就職エージェントでは、専門のアドバイザーがカウンセリングを行い、あなたに合った企業を紹介しているため、効率的に就活を進められます。

また、履歴書や面接の対策だけでなく、企業との日程調整などもサポートしているため、研究と並行して就活を進めやすいのも特徴です。就活に不安を感じている方や行き詰まりを感じている方は、気軽に利用してみてください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

無い内定の理系院生によくある質問

ここでは、無い内定にお悩みの理系院生によくある質問と回答をご紹介します。

Q.理系院生でも面接全落ち…就活失敗は避けられない?

A.面接で立て続けに不採用になると、「何度エントリーしてもまた失敗するのではないか」と不安になる人は少なくありません。しかし、不採用は応募者の能力不足を意味するものではなく、伝え方や企業選びが合っていない可能性が高いです。

面接内容を振り返り、質問への回答が一方通行になっていなかったか、企業理解が浅くないかなどを見直すことで、結果は変えられるでしょう。詳しい面接対策については、「就活の面接対策はどうする?方法やよく聞かれる質問54選と回答例を解説」の記事を参考にしてください。

Q.内定なし・就職先が決まらない院生が逆転するには?

A.内定なしの状態から逆転するためには、現在の就活のやり方を立て直すことが大切です。現状で就活がうまくいっていないのなら、自分の強みが活きる業界や職種を研究し直したり、応募先の範囲を広げたりなど、見直しが必要な点があるということ。「就活がうまくいかない」「やり方を間違えているかも」と感じたときは、軌道修正して巻き返しを図りましょう。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。