このページのまとめ

- 大学院生の就活は修士1年の4月から準備を始め、計画的に動くことが重要

- 大学院生の就活では、推薦制度や専門性を活かせる求人枠を活用するのがおすすめ

- 大学院生の就活における面接では、研究内容をわかりやすく伝えることを意識しよう

大学院生の方のなかには「いつから就活を始めるべき?」「どうすれば効率良く進められる?」と悩む人が多いでしょう。大学院生の就活が始まるのは修士1年の4月からです。ただし、博士は早期化の傾向にあるので博士2年の夏ごろには準備を始めましょう。

この記事では、大学院生の就活スケジュールや効率良く進める対策を解説。また、失敗する理由や大学院生の就活にみられる特徴もご紹介しているので、参考にしてみてください。

無料でプロに相談就活対策のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 大学院生の就活の特徴

- 大学院生の就活は早期化と専門性が重視される

- 文系は専門スキルを活かしにくい

- 大学院生の就活はいつから?スケジュールを課程別に解説

- 修士は1年の前半から就活準備を進める

- 博士は2年の6月から早期選考が始まるのが一般的

- 大学院生は就活に失敗するといわれる8つの理由

- 1.志望する職種を絞り過ぎている

- 2.就活よりも研究や卒論を優先している

- 3.就活を始めるのが遅い

- 4.大学院生ならではのアピールができていない

- 5.ネガティブな理由で就活をしている

- 6.学部卒に比べて情報が少ない

- 7.1人で抱え込んでしまう

- 8.教授が就活に非協力的

- 大学院生の就活を効率良く進めるための対策11選

- 1.就活スケジュールを整理しておく

- 2.早めに行動する

- 3.キャリアビジョンを明確にする

- 4.基礎的な社会人スキルを身につける

- 5.推薦応募を検討する

- 6.研究内容にこだわらず視野を広げる

- 7.院卒が評価される企業を狙う

- 8.インターンシップに参加する

- 9.大学院生に特化した就活サイトを使う

- 10.逆求人サイトを利用する

- 11.就職エージェントを活用する

- キャリアアドバイザーから大学院生の就活のアドバイス

- 大学院生が就活でアピールできる強み

- 課題解決能力

- 特定の分野の専門知識

- リサーチ能力や研究のスキル

- 大学院生の就活で面接を成功させるポイント

- 研究内容を整理しておく

- 研究内容は高校生でもわかる言葉を使う

- 研究を通じて得た思考プロセスと人柄をアピールする

- 大学院生の就活でおすすめの就職先

- 研究所

- メーカー

- コンサル

- 大学院生の就活を成功させたいあなたへ

- 大学院生の就活でよくある質問

- Q.大学院生が就活で全落ちしたときの対処法は?

- Q.大学院生が「就活できない」と感じる理由は?

- Q.文系大学院生は就活で不利になるって本当ですか?

大学院生の就活の特徴

大学院生のなかには、「どうやって就活を進めれば良いの?」「学部生との違いを知りたい」と疑問をもっている方もいるでしょう。ここでは、大学院生の就活にみられる特徴を解説します。就活をスムーズに進めるために、ぜひ確認してみてください。

大学院生の就活は早期化と専門性が重視される

大学院生の就活は、学部生と比べて早期化する傾向にあります。特に技術職や専門職では、即戦力となる専門性を評価するため、修士1年の夏や秋に開催されるインターンシップが実質的な選考の場となることが多いようです。早期選考ルートに乗るため、修士1年の春から準備を始めるのが望ましいでしょう。

研究活動との両立が求められる点も、大学院生の就活における特徴の一つです。多くの大学院生にとって、修士2年の春~夏は就活の本格化と同時に、修士論文・特定課題研究に向けたデータ取得や中間発表といった研究の山場が重なります。

そのため、指導教員や研究チームのスケジュール、学会発表などの期限を考慮に入れた徹底したスケジュール管理が必要になるでしょう。

選考においては、研究で培った専門知識や論理的思考力が大きな武器となります。企業は、「研究内容を専門外の人にも分かりやすく説明できるか」「その経験からどのような汎用的なスキルを得たか」という点を重視します。

文系は専門スキルを活かしにくい

文系の大学院生の場合、よほど専門的な職種を選ばない限り、研究で磨いた知見を業務で活かしにくいのが実状です。業界によっては専門性や院卒というキャリアが求められるとはいえ、現在の就活市場は文系の大学院生にとって好ましい状況ではないことを理解しておきましょう。

ただし、研究活動で培った高度な思考力や問題解決能力は、あらゆる企業で通用する強力な武器になります。専門性から汎用スキルへの翻訳を含めた対策をしっかりと行えれば内定獲得できます。「文系だから採用されない」と考え過ぎずに、戦略的な就活対策に取り組みましょう。

文系の方におすすめの職業は、「文系におすすめの職業11選!人気業界や自分に合う仕事の探し方も紹介」の記事で紹介しています。

無料でプロに相談就活対策のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

大学院生の就活はいつから?スケジュールを課程別に解説

大学院生が就活をうまく進めるためには、スケジュールの把握が大切です。学部生とは異なる点も多いため、適切な時期を確認しておきましょう。

修士は1年の前半から就活準備を進める

| 時期 | 活動内容 |

| 修士1年:4〜9月 | 自己分析・企業研究、インターンシップ応募・参加 |

| 修士1年:10〜2月 | 冬のインターンシップ参加、選考対策(ES・面接)開始 |

| 修士1年:3月 | 企業へのエントリー開始、広報活動本格化 |

| 修士2年:4〜5月 | 本選考開始、面接・筆記試験 |

| 修士2年:6月 | 選考ピーク、内々定が出始める |

| 修士2年:7月以降 | 内定承諾、研究と両立 |

修士課程に在籍する大学院生は、研究活動が本格化する前の1年の前半から就活準備を進めるのがおすすめです。修士の就活スケジュールは、学部生とほぼ同じタイムラインで進行します。

研究と並行して効率良く進める必要があるため、早めに準備をしておきましょう。特に修士2年次の夏以降は、研究活動(論文執筆や学会発表)と内定後の活動の両立が課題となります。早期に内定を得ておくことで、修士2年次後半は研究に集中できる環境を整えやすくなる点も早期準備のメリットです。

早期に準備を進める過程で自己理解や企業研究を深められれば、自分に合った夏のインターン先が選びやすくなります。たとえば、理系学生の場合、研究テーマとの親和性が高い企業のインターンに積極的に参加することで、入社後のミスマッチ防止にもつながるでしょう。

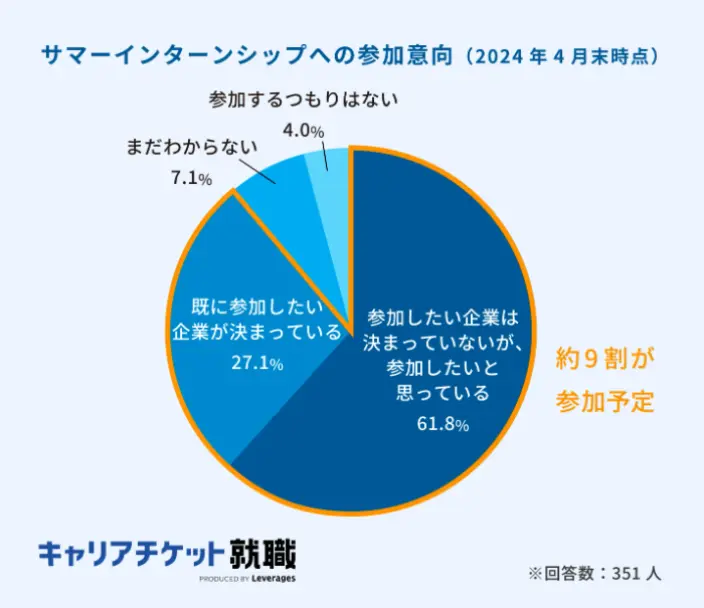

インターンは企業理解を深めたり、早期選考のルートにつながったりする貴重な機会です。キャリチケットが2026卒を対象に実施した「2026年入社予定学生のサマーインターン参加意識に関する調査」によると、約9割の就活生がインターンシップに参加していることがわかります。

調査結果が示すように、多くの学生が就活においてインターンを重視しています。インターンに参加すると採用に直結したり本選考で優遇されたりするメリットもあるため、早めに準備に取り掛かりましょう。

基本的な就活のスケジュールは、「就活は何から始めると良い?時期別の対策・効率アップのコツを解説」の記事をチェックしてみてください。

参照元

キャリアチケット

2026年入社予定学生のサマーインターン参加意識に関する調査

博士は2年の6月から早期選考が始まるのが一般的

| 時期 | 活動内容 |

| 博士1年:4〜9月 | 自己分析・企業研究 |

| 博士1年:10〜2月 | 業界・企業研究、選考対策(ES・面接)開始 |

| 博士1年:3月 | 早期選考応募・参加(一部企業) |

| 博士2年:4〜5月 | 早期選考本格化、面接・筆記試験 |

| 博士2年:6月 | 早期選考のピーク、内々定が出始める |

| 博士2年:7月以降 | 内定承諾、研究と両立 |

| 博士3年:6月 | 通常の選考ルートのピーク |

博士課程に在籍する大学院生は、その高度な専門性と研究能力を活かせる研究職や専門職を目指すことが一般的です。これらの職種では、学部生・修士生向けの通常の採用プロセスとは異なるスケジュールで、専門性を重視した選考ルートが設けられる企業が増えています。

博士向けの早期選考は、通常の採用プロセスよりも早い時期に開始されるのが特徴です。選考は課程の最終学年を迎える約1年前から本格化し、企業によっては博士1年次の冬から動くケースも見られます。

早期選考ルートは求める専門性が明確なため、書類選考や面接の回数が少なく、選考期間も短い傾向も。選考ピークに間に合うよう、逆算して自己分析や応募書類の準備を進めましょう。

ただし、修士課程の就活同様、早期選考のスケジュールは企業や業界によって大きく異なるため注意が必要です。研究活動と就活を両立させるためにも、選考のタイミングを逃さないように志望する企業の採用情報をこまめにチェックしておきましょう。

無料でプロに相談就活対策のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

大学院生は就活に失敗するといわれる8つの理由

大学院生は高い専門性をもっているにもかかわらず、就活で苦戦し、失敗してしまうケースも少なくありません。就活の失敗には、大学院生特有の要因が大きく関わっていると考えられます。

ここでは大学院生が就活に失敗する理由を8つ解説するので、就活前にチェックしておきましょう。

1.志望する職種を絞り過ぎている

就活に失敗しやすい理由には、志望する職種を絞り過ぎていることが挙げられます。高い専門性を持つ大学院生が、自分の研究分野と直結する職種のみに固執してしまう傾向があるためです。

専門性を活かしたいという気持ちは大切ですが、その分野の求人が少なかったり、競合が多かったりする場合は、内定獲得の難易度が上がってしまいます。たとえば、「研究内容をそのまま活かせる開発職でなければ嫌だ」と強くこだわりすぎると、内定獲得の機会を逃す可能性があるでしょう。

2.就活よりも研究や卒論を優先している

就活よりも研究や卒論を優先しているのも、大学院生が失敗する理由として挙げられます。大学院生は、学部生よりも研究活動が本格化する時期が遅いため、「就活も学部生より遅くても大丈夫」と誤解しがちです。

しかし、人気の企業や専門性の高い職種では、学部生と同様、またはそれ以上に早い段階から選考が始まり、早期に採用枠が埋まってしまうこともあるでしょう。

3.就活を始めるのが遅い

本格化する研究活動や卒論を優先し、就職活動への着手が遅れがちな点も大学院生が就活で失敗する理由の一つです。それに加え、「大学院生だから学部生より就活も遅くても大丈夫だろう」という誤った認識が重なり、準備がさらに遅れるケースも少なくありません。

特に、研究職や開発職などの専門性の高い職種では、「即戦力となる専門性の高い人材を早期に確保したい」という企業の意図から早い段階から選考が始まります。準備が遅れると採用枠が早期に埋まってしまい、志望度の高い企業への内定を得る機会を失うことにつながるでしょう。

就活を始めるタイミングで悩む学生は多くいます。就活によくある失敗談とその対策方法は、「就活でよくある悩み20選!不安になる理由や解消法もご紹介」の記事を参考にしてみてください。

4.大学院生ならではのアピールができていない

大学院生ならではのアピールができていない学生は、就活に失敗しやすくなるでしょう。大学院生がもつ専門性は大きな強みとなります。しかし、その専門性を抽象的な研究内容の紹介で終わらせてしまうと、自身の専門的な魅力や価値、入社後の貢献度を十分に伝えられません。

採用担当者は、専門知識の有無だけでなく、それがビジネスの課題解決にどう貢献するかという学部生との明確な違いを見極めたいと考えています。学部生との明確な違いを提示できないと、自身の専門的な魅力や価値を十分に伝えられず、採用担当者に入社後の貢献度を理解してもらうのは困難です。

結果として、企業側に「学部卒の学生と変わらない」「自社の求めるスキルレベルを満たしていない」と捉えられ、失敗を招く可能性があるでしょう。

5.ネガティブな理由で就活をしている

ネガティブな理由で就活をすることも、思いどおりに内定を獲得できない要因になります。「大学に残ることが難しそうだから」「研究に限界を感じたから」といったネガティブな理由で就活を始めると、どうしても積極的になれなかったり、主体的に動けなかったりすることがあるでしょう。

明確な目的意識がないと、志望動機や自己PRが曖昧になり、面接官に熱意がつながりにくくなります。就職したくないと感じる場合は、「就活したくない時はどうする?就職以外の選択肢とモヤモヤの解決策を解説」の記事を参考にしてみてください。

6.学部卒に比べて情報が少ない

学部卒と比べて就活情報が少ない点も、大学院生が就活で苦戦しやすい理由です。大学院での研究活動が本格化し就活にかけられる時間が限られるため、学部生が参加する主な就活イベントやセミナーの情報を得られなかったり、研究室の先輩の就職先が限定的でキャリアの選択肢を知る機会が少なかったりする傾向があります。

参考にできる情報が不足しているため、就活の進め方を理解できません。正解がわからない状況のなかで手探りで就活を進めてしまうと、失敗しやすくなるでしょう。

7.1人で抱え込んでしまう

1人で抱え込んでしまうのも、就活の失敗につながります。大学院での研究は個人で進める要素が強いため、就職活動も1人で進めようとしてしまうケースが多いようです。

しかし、就活は情報戦であり、精神的な負担も大きくなります。悩みや不安を誰にも相談できず、行き詰まってしまうことがあるでしょう。

8.教授が就活に非協力的

大学院で教授が就活に協力的でない場合、就活がスムーズに進まず、研究との両立に苦しむ可能性が高まります。

大学院の教授の主な仕事は「研究で成果を出すこと」と「学生の研究育成」であり、就職支援の優先順位は低いのが現実です。そのため、学生の就活スケジュールを把握せずに膨大な課題や実験を課すことがあり、就活の時間が取りづらくなるケースもあるでしょう。

無料でプロに相談就活対策のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

大学院生の就活を効率良く進めるための対策11選

大学院生が就職活動を成功させるには、研究と両立しながらいかに効率良く、戦略的に進めるかがカギとなります。高い専門性をもつ大学院生だからこそできる対策を取り入れることで、内定獲得の可能性を高められるでしょう。

ここでは、基本的な就活対策に加えて、大学院生が実践すべきおすすめな就活対策を11個ご紹介するので参考にしてみてください。

1.就活スケジュールを整理しておく

就職活動を始める前に、どのような流れで進めていくのかスケジュールを整理しておきましょう。大学院生は、修士・博士課程を問わず、研究・論文作成・学会活動などと並行して就活を進める必要があるため、計画を立てることが大切です。

研究活動と就職活動をスムーズに両立させるためには、以下の主要な活動をいつ、どれくらいの時間をかけて行うかを明確にし、スケジュールに落とし込む必要があります。

・自己分析の時期

・業界/企業研究の時期

・インターンシップに参加するか

・合同/企業説明会の時期

・書類選考対策の時期

・筆記試験対策の時期

・面接対策の時期

研究との両立が重要である大学院生にとって、就活が間に合わない状況を避けるためにも、スケジュールを事前に整理しておきましょう。

修士1年生からの就活について学びたい方は、「修士1年生でも内定はもらえる?就活成功へのポイントや人気の就職先を紹介」も参考にしてください。

2.早めに行動する

大学院生の就活は、早めに動き出すことがポイントです。可能であれば、入学直後の4月から自己分析や企業研究などの準備をスタートするのが望ましいでしょう。

特に、修士課程の場合は卒業までの期間が2年と短く、入学から1年後にはエントリーが始まります。また、大学院1年生の夏にはインターンシップが始まるため、学部生に比べて準備に多くの時間をかけられません。

さらに、専門性が高いと判断された学生は、ほかの学生よりも早めに採用選考が始まります。「もっと対策しておけば良かった」と後悔しないためにも、余裕をもって準備を始めましょう。

3.キャリアビジョンを明確にする

就活を成功させるために、キャリアビジョンを明確にしておくことが大切です。キャリアビジョンとは、「自分は将来何をしたいのか」「どのような目標を達成したいのか」などのことを指します。

具体的な目標がないまま就活を進めようとしても、モチベーションが低下したり、入社後にミスマッチを起こしたりする可能性があるでしょう。

キャリアビジョンを考えるコツは、これまでに大学院で学んだ専門分野の知識や技術を、仕事でどのように活かしたいのか整理することです。キャリアビジョンが明確にできれば、志望したい業界や企業が絞り込めるでしょう。

一般企業への就職を選んだ理由を整理する

一般企業への就職を選ぶ場合には、なぜ一般企業を選んだのか理由を整理しておきましょう。大学院生は研究機関や団体に就職することも少なくないため、「なぜ研究機関ではないのか」「就職してどうしたいのか」などとよく質問されます。自分なりの意見をもち、納得できる考えを伝えることができれば、企業から「志望度が高い」と評価されやすくなるでしょう。

4.基礎的な社会人スキルを身につける

専門知識だけではなく、基礎的な社会人スキルを身につけておくことも重要です。たとえば、コミュニケーション能力やチームで物事を成し遂げるスキルを磨くことは、入社後のスムーズな立ち上がりや組織における価値発揮につながり、キャリア形成において高評価を得やすくなるでしょう。

研究の内容が直接活かせずとも、研究を続けるなかで身につけた能力は自己PRの材料になります。汎用性の高いスキルを面接やESで積極的にアピールしましょう。

企業で求められる社会人スキルは、「人生100年時代を生き抜く術、教えます!社会人基礎力に追加された『3つの視点』とは?」の記事で解説しています。

5.推薦応募を検討する

一般の選考だけではなく、推薦応募を利用した就職も検討してみましょう。推薦応募は、大学院生の就活の特徴的な制度です。学校の推薦枠を利用する「学校推薦」と、教授のコネクションを活用する「教授推薦」があるため、志望先があれば活用を検討してみましょう。

ただし、推薦枠であっても不合格になることはあります。また、推薦枠の場合は基本的に内定を辞退できず、配属は企業側が決定するため必ずしも希望する研究職に就ける確約もない点には注意が必要です。

自由度は少ないながら、研究職に直結しなくても、専門的な知識を活かせる開発職や技術職などの仕事に就ける可能性はあります。まずは、教授や学校のキャリアセンターと相談してみましょう。

大学院生しか応募できない枠もある

企業の求人には、「大学院生のみ応募可」としている枠もあります。こうした枠は学部生が応募できないため、ライバルが少ないのがメリットです。

ただし、応募者が少ないぶん、自己PRや志望動機はほかの大学院生と差別化できる内容に仕上げる必要があります。大学院生限定枠は専門性を求める求人が多いため、あなたの研究経験や知識を的確にアピールできれば内定獲得のチャンスが広がるでしょう。

6.研究内容にこだわらず視野を広げる

大学院生は、自身の研究内容に直結する分野だけでなく、関連する業界や職種にも視野を広げることが就活成功の幅を広げるポイントです。特定の専門分野にこだわりすぎると、応募できる企業が限られ、機会を失う可能性があるでしょう。

研究で培った論理的思考力や課題解決能力、粘り強く取り組む姿勢などは、たとえ研究分野とは異なる職種であっても、汎用性の高いスキルとして評価されます。たとえば、化学分野の研究をしていても、実験結果の分析力や仮説構築力を活かしてコンサルタント職に挑戦するといった道や、複雑なシステムを扱うITエンジニアなども適性が高い職種といえるでしょう。

業界や職種の情報を幅広く収集し、「自分の能力はどこで活かせるか」という視点で企業を探してみてください。視野を広げることで、これまで見つけられなかった思いがけない企業や職種に出会えるかもしれません。

7.院卒が評価される企業を狙う

院卒を高く評価する企業もあるので、積極的に応募しましょう。たとえば、研究職や開発職を募集する企業は、学部卒の募集を行っていない場合もあります。

院卒はより専門的な内容を学んでおり、その分知識も豊富です。大学院生ならではの特徴を活かして就活を行うと、内定も獲得しやすくなるでしょう。

8.インターンシップに参加する

内定獲得に向けて、インターンシップにも参加するのも方法の一つです。時間がない大学院生だからこそ、限られた時間を効率的に使うため就活を有利に進められるインターンシップがカギを握ります。

特に選考直結型や早期選考ルートのあるインターンに参加することで、本選考の準備時間を研究活動に充てられるでしょう。

インターンシップのメリットは、企業研究だけでは分からない企業の雰囲気を体感できたり、業務内容を体験できたりする点です。さらに、選考フローの一部が免除されるなど、就活を加速させるメリットもあるので志望企業のインターンシップには積極的に参加しましょう。

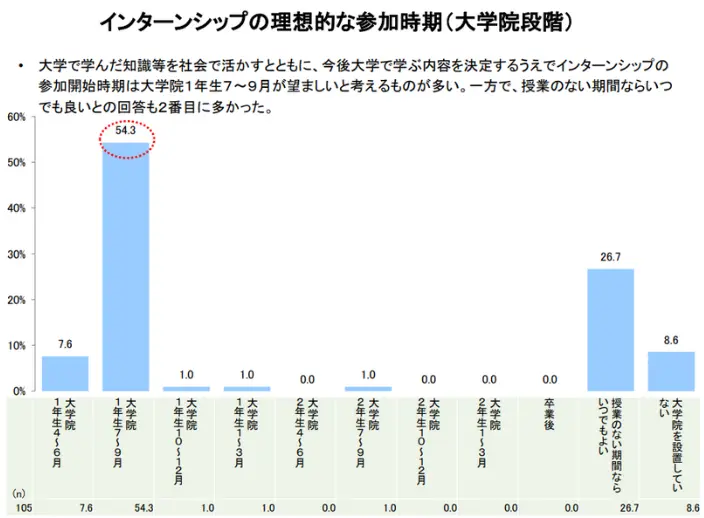

文部科学省の「学生・企業の接続において長期インターンシップが与える効果についての検討会」によると、「大学院1年生の7~9月にはインターンシップに参加するのが望ましい」と考えている大学院生は54.3%おり、最も多い結果でした。

引用元:文部科学省「学生・企業の接続において長期インターンシップが与える効果についての検討会(p.17)」

大学院の年次が上がると研究活動が忙しくなるため、なるべく早い段階でインターンに参加するのがおすすめです。就活と研究を両立するためにも、進学した年の夏休みごろにはインターンシップに参加すると考え、早めの準備を心がけましょう。

参照元

文部科学省

学生・企業の接続において長期インターンシップが与える効果についての検討会 調査結果

9.大学院生に特化した就活サイトを使う

就活を成功させるために、大学院生に特化した就活サイトを使うのも手です。就活サイトのなかでも、大学院生に特化したものを使いましょう。大学院生に特化した就活サイトには大学院生の採用に積極的な企業が集まっており、内定を獲得しやすい傾向があります。

また、研究の大変さや学部生とは違う大学院生ならではの忙しさへの理解も深いのもポイントです。大学院生に特化した就活サイトで募集している企業の場合、選考の日程などを配慮してもらえるケースがあります。

10.逆求人サイトを利用する

就活を成功さえるには、逆求人サイトを利用し、企業からのオファーを待つ方法もあります。逆求人サイト(オファー型就活サイト)は、プロフィールや研究内容を登録しておくと、興味を持った企業から直接スカウトが届く仕組みです。研究に時間を取られがちな大学院生にとって、企業を探す手間が省けるという大きなメリットがあります。

スカウトを送ってくる企業は、あなたの専門性や経験に魅力を感じている証拠です。そのため、選考に進んだ際の内定獲得率が高まる可能性もあります。

研究の進捗報告やアピールポイントなどを詳細に記載し、魅力的なプロフィールを作成しておきましょう。

11.就職エージェントを活用する

忙しい就活を効率的に進めるため、就職エージェントに相談するのも良いでしょう。大学院生は研究など学業に多くの時間を使う必要があり、なかなか就活への時間が割けません。学業に集中した結果、就活が進んでいないケースもよくあります。

就職エージェントに相談すれば、状況に応じて必要な準備や対策のアドバイスがもらえるのがメリットです。自分一人で試行錯誤するよりも、効率的に進められるのでぜひ活用してみてください。

無料でプロに相談就活対策のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

キャリアアドバイザーから大学院生の就活のアドバイス

大学院生が就活を成功させるには、「自分が研究してきた専門領域をそのまま活かせる可能性は低い」という考えをもつことが大切です。

研究・開発業務では大学院での研究経験や専門知識を活かせますが、そもそも研究開発職の募集は少なめ。さらに、自分の専門領域にこだわれば選択肢はより少なくなります。「研究・専門領域でしか就職したくない」と考えてしまうと、就活に失敗する可能性は高まるでしょう。

たとえば、「心理学専攻→営業活動において顧客理解に強くなれる」というように、別職種で専門性を活かして活躍する道も検討してください。どうしても研究を仕事にしたいのであれば、民間で実務経験を積んでから専門職に就いたりアカデミックに戻ったりというキャリアもあります。

「院まで行ったからその道で就職しないと」という考えをもつ人もいるかもしれませんが、違う道に進むことを選択肢に入れると、就活がスムーズに進みやすくなるでしょう。

無料でプロに相談就活対策のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

大学院生が就活でアピールできる強み

大学院生は、学部生とは異なる独自の経験や学びを通じて多くの強みを身につけています。これらの強みを活かすことが、就活で失敗しないポイントです。

ここでは、大学院生がもつ主な強みを3つ解説するので、チェックしてみてください。

課題解決能力

大学院生が就活でアピールできる強みは、課題解決能力です。大学院では、分野に関わらず研究活動を通じて複雑な問題に取り組むことになります。このような経験から、問題を分析し、適切な解決策を導き出す能力が養われるでしょう。

実際のビジネスの現場でも多岐にわたる課題に対応するため、課題に対応したり解決したりする力が求められます。大学院生活を通じて培っていれば、選考における大きな武器になるはずです。

ただし、せっかく課題・問題解決能力を身につけていても、ESや面接でそれを伝えられなければ意味がありません。実際のESや面接での伝え方については「自己PRで問題解決能力を伝えるコツは?相手に伝わる構成や例文も紹介」も参考にしてみてください。

特定の分野の専門知識

特定の分野の専門知識をもっていることも、大学院生の強みの一つです。大学院では特定のテーマや分野に特化した研究を進めるため、その分野に関する深い知識を身につけることになります。

専門知識が志望する業界や職種に直結する分野のものだと、就活の強みとなるでしょう。

リサーチ能力や研究のスキル

研究の過程で身につけるリサーチや研究のスキルを、企業に売り込むことも可能です。大学院では、研究を進めるなかで情報収集やデータ分析、仮説検証などの過程を何度も繰り返します。

このような過程はビジネスシーンでも行われるので、リサーチや研究のスキル・経験が豊富な大学院生は魅力的な人材に見えるでしょう。特に、新しい市場や技術の調査、競合分析、マーケティングリサーチなどに取り組んでいる企業では、このようなスキルが高く評価される傾向にあります。

無料でプロに相談就活対策のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

大学院生の就活で面接を成功させるポイント

面接は、自分の専門性や論理的思考力、人間性を企業に直接伝える重要な機会です。面接で企業がチェックしているポイントを押さえつつ、企業に効果的にアピールできれば内定獲得につながりやすくなるでしょう。

ここでは、大学院生の就活で面接を成功させるポイントを紹介するので参考にしてみてください。

研究内容を整理しておく

就活で面接に臨む前に、研究内容を整理しておきましょう。大学院生は学生生活の大半を研究に費やしており、企業側も「どのようなテーマに取り組んできたのか」「どのような課題を解決しようとしたのか」を通じて、あなたの専門性や課題解決力をみています。

学業以外の話が少なくなることも多いため、研究内容を軸に自己PRを行うことが重要です。面接前に以下のポイントを整理しておきましょう。

・研究内容(テーマと目的)

・研究期間

・研究方法

・成果・結果

・第三者からの評価(学会発表・論文・表彰など)

・研究体制(チームor個人)

さらに実験・実習・フィールドワークのエピソードも伝えられるようにしておくと、より説得力が増します。大学院生の面接対策は、研究内容を分かりやすく伝える準備から始めることが重要です。深掘りされても答えられるように回答例を用意し、自信を持って話せる状態に整えておきましょう。

研究内容は高校生でもわかる言葉を使う

面接で研究内容を伝えるときは、専門用語を使わずに説明することが大切です。目安は「高校生でも理解できるレベル」とすると、わかりやすく伝えられるでしょう。

大学院の研究は専門性が高くなりがちですが、企業の面接官が必ずしもその分野に詳しいとは限りません。難しい言葉や専門用語で説明すると、「相手の立場で物事を考えられない」「伝える力がない」と評価されるリスクがあります。

たとえば「深層学習アルゴリズムの精度向上」と言いたい場合も、「AIが画像を認識するときの精度を上げる研究」と表現し直すだけで、相手の理解度が大きく変わるでしょう。

「これくらいならわかるだろう」と思わず、高校生が理解できるレベルで簡潔に伝える練習をしておくことが、面接であなたの理解力・伝達力を高く評価してもらうポイントです。

研究を通じて得た思考プロセスと人柄をアピールする

面接の際は、思考力や人柄が伝わるような答え方をしましょう。面接で企業が研究内容を質問するのは、研究成果だけ知りたいというわけではありません。

企業は「困難に直面したとき、どのように考え、行動したのか」という姿勢を重視しています。研究は予想外の壁にぶつかることが多く、その際の向き合い方やチームとの協働の姿勢が、入社後の成長性や協調性を測るヒントになるからです。

面接で伝える際は、以下のような切り口でエピソードを用意しておきましょう。

・研究中にぶつかった壁や挫折(例:実験データが思うように出なかった)

・その壁をどのように乗り越えたのか(例:原因分析し別手法を試行)

・困難時の考え方や行動(例:チームメンバーと分担して再実験した)

・研究を終えたときの気づきや成長(例:粘り強く取り組む力がついた)

・チームワークの工夫(例:定例ミーティングで意見交換を継続した)

このように「結果」だけでなく「過程」を具体的に伝えることで、企業は自分の人柄をイメージしやすくなります。面接では、研究成果を述べるだけでなく、思考方法・課題解決力・協調性を伝えることが重要です。研究中の経験談を通じて、あなたの強みや人柄が伝わるように準備しておきましょう。

無料でプロに相談就活対策のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

大学院生の就活でおすすめの就職先

大学院生は、学部卒とは異なり、特定の専門分野に関する深い知識と研究能力をもっています。大学院生ならではの強みを活かせる就職先を選ぶことは、キャリアを成功させるうえで重要です。

専門性を活かすことで、入社後の貢献度も高くなり、結果として働きがいや昇進にもつながるでしょう。

研究所

大学院で学んだ知識を活かしやすいのが、研究所です。研究所は自ら課題を設定し、高度な実験機器や分析手法を用いて仮説検証のサイクルを回す研究スタイルなど、大学院での研究活動と環境が似ています。

そのため、大学院生が培ってきた専門分野における深い知識や論理的思考力、問題解決能力といった経験やスキルを存分に活かせるでしょう。

また、最先端の研究に携われるため、研究者としての成長を望む人には最適な職場といえます。研究所への就職活動においては、専門的な知識という大学院生の強みを明確にアピールしやすく、入職後もその強みを活かして活躍し続けられるという点も研究所がおすすめな理由の一つです。

メーカー

民間企業にあたるメーカーも、大学院生におすすめの業種になります。特に、食品や薬品、化学、電子部品などの分野では、高度な専門知識をもった研究・開発ができる人材を求める企業があるからです。

メーカーの研究部門では、大学院で培われた専門知識は、製品開発や事業の成長に直結するため評価されやすいでしょう。また、メーカーは研究所と比較して事業規模が大きく、給与や福利厚生といった待遇面が充実している点も大きな魅力です。

さまざまな分野のメーカーが存在するため、自身の知識やスキルが活かせるメーカーがないか企業の注力分野や事業戦略、研究テーマなどをよくリサーチすることが大切です。

コンサル

文系の大学院生には、コンサル業界で活躍できる可能性があります。コンサル業界では、論理的な思考や課題解決といったスキルが評価されやすい傾向があるからです。

専門的な知識を活かしにくいとされる文系の大学院生も、研究活動を通して培ったロジカルシンキングやリサーチスキルを強みに、コンサル業界を目指せるでしょう。

コンサルは、企業によって取り扱う分野やアプローチが大きく異なります。より詳しくコンサルについて知りたい方は「コンサルとは?就活に向けて知っておきたい業務内容や扱う分野を解説」も参考にしてください。

無料でプロに相談就活対策のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

大学院生の就活を成功させたいあなたへ

就活に失敗しないかどうか、不安に感じている大学院生も多いでしょう。大学院生は研究と就活を両立しなければならず、慣れない環境にも苦戦します。また、理系の大学院生は技術面接の対策が必要になる場合もあり、一人で就職活動を進めることが難しく感じるかもしれません。

一人で就職活動を進めることに自信がない就活生は、ぜひキャリアチケット就職エージェントにご相談ください。

キャリアチケット就職エージェントでは、あなたが希望する職種や業界に合わせた企業情報を提供し、選考対策や面接対策のアドバイスを行っています。技術面接で自分の長所をアピールするための自己分析のお手伝いもお任せください。

大学院生ならではのスキルを活かしたキャリアプランもご提案いたします。以下のボタンから登録し、まずは無料カウンセリングを受けてみてください。

無料でプロに相談就活対策のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

大学院生の就活でよくある質問

ここでは、大学院生の就活によくある質問にお答えします。

Q.大学院生が就活で全落ちしたときの対処法は?

A.まずは、冷静に全落ちの原因を徹底的に分析しましょう。自己分析や企業研究の不足、面接でのアピール方法、志望業界の視野の狭さなどが考えられます。原因を踏まえ、研究で培った専門性を企業視点で活かせるよう言語化し直すことが重要です。

また、焦らず自分のペースを保ち、友人やカウンセラーに相談するなどしてメンタルケアも大切にしながら、逆求人サイトや就職エージェントを活用して選択肢を増やしてみましょう。

Q.大学院生が「就活できない」と感じる理由は?

A.大学院生が「就活できない」と感じる理由は、研究と就職活動の両立の難しさです。研究が忙しく、企業説明会やインターンへの参加、選考対策に十分な時間を割けないケースが多く見られます。

また、企業に対して専門性をどう活かすかを伝える自己PRが的外れになっていたり、学部生より年齢が高いことによる採用側の期待値の高さや、一部企業での専門職の採用枠の少なさも、困難を感じる要因となることがあります。

Q.文系大学院生は就活で不利になるって本当ですか?

A.一概に不利になるわけではありませんが、いくつかの要因で学部卒とは異なる性質の課題に直面する可能性があります。理由として、文系大学院の専門性を直接活かせる専門職の採用枠が理系に比べて少なかったり、学部卒と比較して年齢が高くなったりするためです。企業側がその専門性がビジネスでどのように活かせるかの判断に迷うケースもあるでしょう。

明確な目的意識をもって研究の経験を仕事にどうつなげるかを具体的に伝えられれば、むしろ高度なポータブルスキルとして評価されやすくなるでしょう。

無料でプロに相談就活対策のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。