このページのまとめ

- 就活スケジュールの大まかな流れを把握することが、就職を成功させるコツ

- 企業によって採用スケジュールは異なるため、各社の動向をチェックする必要がある

- 就活スケジュールの立て方に悩んだら、就職エージェントに相談しよう

就活スケジュールの全体像を把握して、スムーズに選考を進めたいと考えている就活生は多いでしょう。企業によって採用スケジュールは異なるので、志望業界や企業に合わせた計画を立てることが大切です。

この記事では、一般的な就活スケジュールの流れや時期別にすべきことをご紹介します。また、スケジュールに沿って計画的に就活を進めるコツもまとめているので、これから就活を始める方はぜひご一読ください。

かんたん1分!無料登録就活スケジュールを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 一般的な就活スケジュール【28卒向け】

- 就活の開始時期はいつ?アンケート結果を紹介

- 就活スケジュールは志望企業によって異なる

- 就活スケジュールの時期別にすべきこと

- 大学3年生4月:自己分析

- 大学3年生4月:業界・企業研究

- 大学3年生5月:合同説明会への参加

- 大学3年生7月:インターンシップへの参加

- 大学3年生9月:OB・OG訪問

- 大学3年生10月:履歴書・ES作成

- 大学3年生10月:筆記試験の対策

- 大学3年生10月:面接対策

- 大学4年生3月:本選考エントリー

- 大学4年生6月:本選考

- 大学4年生10月:入社準備

- スケジュールに沿って計画的に就活を進める5つのコツ

- 1.スケジュールを逆算して早めに取りかかる

- 2.将来のビジョンや目標を明確化する

- 3.ガクチカのエピソードをつくる

- 4.就活サイトを活用して情報収集する

- 5.就職エージェントに相談する

- 就活のスケジュールを立てたいあなたへ

- 就活スケジュールに関するよくある疑問

- Q.就活スケジュールはどうやって管理すべき?

- Q.28卒の一般的な就活スケジュールは?

- Q.就活スケジュールを立てるのが難しい…

一般的な就活スケジュール【28卒向け】

就職を成功させるには、まず一般的な就活スケジュールを把握することが大切です。

以下では、内閣官房の「就職・採用活動に関する要請」にもとづき、2028年卒向けの就活スケジュールをご紹介します。

2026年4月以降:自己分析/業界・企業研究

2026年5月:合同説明会

2026年6月~:インターンシップ申し込み

2026年7月:インターンシップ

2026年9月:OB・OG訪問

2026年10月以降:履歴書・ES作成/選考対策

2027年3月:採用情報解禁/本選考エントリー

2027年6月:本選考

2027年10月:内定獲得/入社準備

2028年3月:大学卒業

2028年4月:入社式

政府の要請に合わせて採用活動を行っている多くの企業では、大学4年生の3月1日以降に採用情報が解禁され、6月1日以降に採用選考が開始されます。正式な内定日は、大学4年生の10月1日以降です。まずは、この基本的なスケジュールをしっかり押さえておきましょう。

就活スケジュールを立てる前に、就活とは何かを確認したい方は、「就活とは何か?内定を得るために必要な準備とステップ」の記事をご一読ください。

参照元

内閣官房

各種本部・会議等の活動情報

就活の開始時期はいつ?アンケート結果を紹介

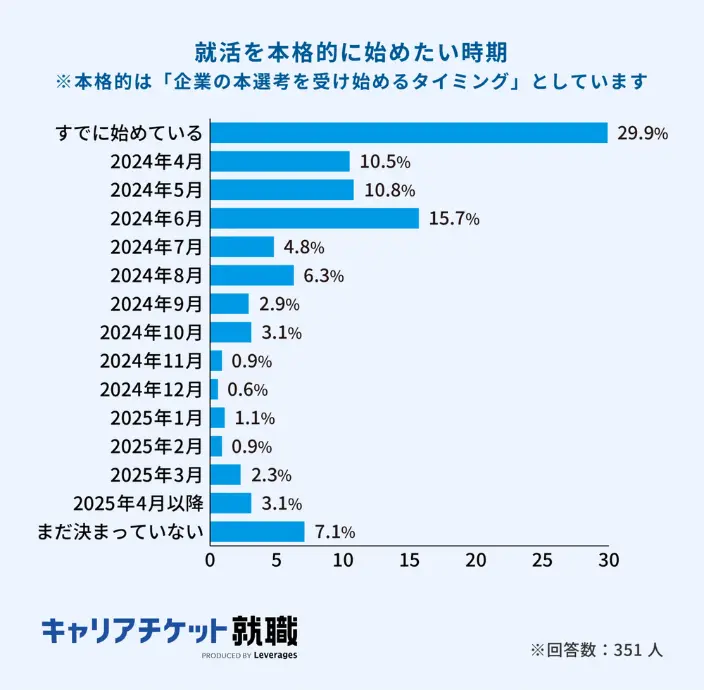

近年の就活は早期化の傾向にあり、一般的な就活スケジュールよりも早く始める方も多くいます。キャリアチケット就職の「2026年入社予定学生の就活状況に関する調査」によると、大学3年生の4月以前に就活を始めている人の割合は29.9%でした。

およそ3人に1人が、早期から就活準備に取りかかっていることが分かります。また、夏のインターンシップへの応募が始まる6月から就活に取り組む方もいるようです。就活に正解はありませんが、一般的なスケジュールや近年の早期化などを考慮したうえで、スタート時期を決定することが大切です。

就活の開始時期については、「就活はいつからスタートすれば良い?一般的なスケジュールや準備を解説」の記事でも解説しています。こちらもあわせて参考にしてみてください。

参照元

キャリアチケット就職

2026年入社予定学生の就活状況に関する調査

就活スケジュールは志望企業によって異なる

企業は、必ずしも政府の要請に合わせて採用を行うわけではありません。 本選考よりも早い時期に選考・内定出しが行われる早期選考を実施する企業もあれば、一般的な就活が終了したシーズンに選考を行っている企業もあるでしょう。通年採用を実施している場合もあります。

業界や企業ごとに独自のスケジュールで採用活動を行っていることも多いため、事前の情報収集が不可欠です。特に、金融業界や広告・出版業界、外資系企業などでは、通常よりも早期に選考が始まる傾向があります。

そのため、興味のある業界や企業がある場合は、採用ページを早めにチェックし、説明会やインターン情報を見逃さないようにすることが大切です。就活サイトで通知を受け取れるようにしておくと、情報収集の効率も上がります。

一般的な就活スケジュールを知ることも大切ですが、とらわれ過ぎずに志望業界に応じた準備を進めましょう。

早期選考については、「早期選考のスケジュールを知りたい!主な流れと内定を掴むための対策」の記事で解説しています。ぜひご一読ください。

かんたん1分!無料登録就活スケジュールを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活スケジュールの時期別にすべきこと

就活を成功させるためには、時期に応じて適切な準備を進めることが大切です。ここでは、大学3年生の春から始まる就活スケジュールの時期別に、すべきことを詳しく解説します。「就活に向けて何をすべきか分からない…」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

大学3年生4月:自己分析

自己分析は、就活の土台となる重要なステップです。 自分の強みや価値観を理解することで、志望企業や職種を選ぶ軸が明確になり、選考で自信をもってアピールできるようになります。過去の経験を振り返り、得た学びや行動の背景を言語化することで、自分の特性を確認しましょう。

大学3年の4月から2月にかけて、企業研究やインターンシップへの参加などと並行して行い、自己分析を深めていくのがおすすめ。また、大学1・2年生のうちから、アルバイトや部活動などでの経験を記録しておくと、自己分析がより深く、スムーズに進められるでしょう。

自己分析の詳しい方法については、「自己分析のやり方おすすめ10選!正しく長所を理解するコツも解説」の記事をご覧ください。

大学3年生4月:業界・企業研究

大学3年生の夏以降のインターンシップに向けて、ある程度気になる業界や企業を絞っておく必要があります。そのため、大学3年生の4月には、業界・企業研究を行いましょう。以下で、それぞれについて解説します。

業界分析

業界分析は、就活の早い段階で取り組むべきステップです。 自分に合った業界を見つけるためには、関心のある業界について幅広く情報を集め、理解を深めておく必要があります。

まずは、業界ごとのビジネスモデルや動向、主要企業の特色を把握してみてください。自己分析とあわせて行うと、自分に合った職種や企業の絞り込みがしやすくなるでしょう。

最初のうちは、業界を限定せずにさまざまな分野に目を向けて情報収集を行うのがポイント。興味のある業界が見つかったら、自分の価値観や適性をもとに志望業界を絞り込みます。企業説明会やインターンシップなどを活用して、より理解を深めることが大切です。

企業研究

企業研究は、自己分析や業界分析と並行して取り組むプロセスです。 志望企業の魅力や特徴を調査し、自分との相性を見極めましょう。企業によって事業内容や社風、求める人物像は異なります。採用情報が解禁され、エントリーが始まるまでに、志望業界内の企業について情報を集めましょう。

企業研究が不十分なまま表面的な情報だけで志望すると、実際の働き方や社風とのギャップに戸惑うことになりかねません。企業のWebサイトや説明会、口コミサイト、ニュース記事などを活用し、多角的に分析することがポイントです。

業界分析や企業研究については、「業界・企業・職種の研究はなぜ重要?就活を効率的に進めるための基礎知識」の記事でも解説しているので、ぜひご覧ください。

大学3年生5月:合同説明会への参加

大学3年生の春以降は、合同説明会にも参加してみましょう。企業説明会は、多くの企業と出会える貴重な機会です。 企業の採用担当者や社員から直接話を聞くことで、Webサイトやパンフレットだけでは得られない情報を得られます。企業文化や働き方を具体的に知れるので、志望企業の解像度が高まるでしょう。

大学3年生の春は、視野を広げて複数の業界や職種の説明会に参加してみてください。実際に働いている社員の話を聞いて、「自分に合う企業像」を明確にしていくことが、就活を成功させるコツです。

大学3年生7月:インターンシップへの参加

就活スケジュールのなかでも、大学3年の7月〜翌年2月はインターンシップに参加するチャンスです。インターンシップでは、志望先企業の実際の業務を体験できます。企業理解が深まり、自分と企業との相性も確かめられるでしょう。

「実際に見聞きしたらイメージと違った…」「参加したことで別の職種に興味がわいた」と感じれば、早めに志望する業界・企業・職種を修正することもできます。夏だけでなく、秋や冬のインターンシップも存在するので、興味のある企業のインターンシップには積極的に参加してみてください。

インターンシップに興味のある方には、「インターンシップとは?行う意味や期間別の特徴をご紹介」の記事がおすすめです。

大学3年生9月:OB・OG訪問

大学3年生の9月以降は、OB・OG訪問におすすめの時期です。実際に志望先企業で働く先輩から直接話を聞くことで、よりリアルな企業の雰囲気や業務内容を理解できます。

訪問する際は、事前に質問事項を整理しておくことが重要です。職場の雰囲気や実際の業務内容、やりがい、苦労している点など、企業説明会では聞けない具体的な内容を聞くことができます。また、就活に関するアドバイスをもらえることも、OB・OG訪問のメリットです。

訪問するOB・OGの探し方については、「就活で行うOB訪問とは?そのメリットと訪問時の注意点」の記事をご確認ください。

大学3年生10月:履歴書・ES作成

ES(エントリーシート)や履歴書の準備は、就活スケジュールのなかでも特に重要なステップです。 大学4年生の3月以降、多くの企業が採用情報を開始してエントリーを受け付けるため、それまでに準備を整えておく必要があります。

ESや履歴書は、企業が応募者を最初に評価する「第一印象」となる書類です。内容が不十分だと、面接に進む前に不合格となることもあります。なかでも、志望動機や自己PRは選考に影響するため、自己分析や企業研究をもとにしっかりと書き込むことが大切です。

複数の企業に対応できるよう、基本の書類フォーマットを早めに完成させておくと、スムーズにエントリーできます。ただし、自己分析で得た強みや経験、企業研究から得た情報を組み合わせて、志望企業ごとに内容を調整しましょう。また、誤字脱字や内容の曖昧さを防ぐためにも、第三者に添削を依頼するのがおすすめです。

エントリー開始時期に慌てないよう、大学3年の秋〜冬から少しずつ準備を始め、3月までに完成度の高い応募書類を整えておきましょう。「就活のエントリーシートの書き方を一から解説!落ちないための注意点」の記事もぜひ参考にしてみてください。

大学3年生10月:筆記試験の対策

大学3年生のうちに、筆記試験や適性検査の対策も進めましょう。企業によって試験内容は異なるので、事前の調査が不可欠です。SPIや玉手箱など、実施される試験の種類が分かったら、すぐに問題集に取り組んでください。模擬試験を活用して、本番を想定した演習を重ねましょう。

採用試験対策は、一朝一夕にはいきません。定期的に時間を確保し、計画的に学習を進めることが合格への近道です。選考が本格化する前に、しっかり準備を進めておきましょう。

大学3年生10月:面接対策

大学3年生のうちに、面接対策を始めておくのもおすすめです。エントリーシートの内容を掘り下げられることが多いため、自己PRや志望動機について、具体的なエピソードを交えながら話せるように準備しましょう。また、面接では第一印象も重要です。姿勢や表情、声のトーン、話すスピードなどで好印象を与えられるように心掛けてください。

選考では、グループ面接やグループディスカッションが実施されることもあります。これらの形式特有の対策も、3年生のうちに始めるのがおすすめです。

大学のキャリアセンターや就活支援サービスを活用すれば、模擬面接を受けられる場合もあります。客観的なフィードバックを受けることで、より回答をブラッシュアップできるので、ぜひ積極的に利用しましょう。

面接対策を始める方は、「就活の面接対策はどうする?方法やよく聞かれる質問54選と回答例を解説」の記事をチェックしてみてください。

大学4年生3月:本選考エントリー

大学4年生の3月になると、多くの企業の採用情報が解禁され、本選考のエントリーが始まります。志望企業のエントリー期間を確認し、期限に遅れることのないよう注意しましょう。

エントリーの際は、これまでの企業研究や自己分析の内容を再度見直し、志望度の高い企業から順に計画的にエントリーを進めます。複数の企業にエントリーする場合は、スケジュール管理を徹底し、選考日程が重複しないよう調整することが大切です。

大学4年生6月:本選考

本選考は、大学4年生の6月からスタートします。エントリーシートの提出や筆記試験、面接と選考を進め、内定獲得を目指してください。

選考では、自己分析や企業研究の成果をもとに、自分の強みや価値観、志望動機を明確かつ論理的に伝える力が問われるでしょう。書類選考や面接において、自分をどうアピールするかは内定に直結するため、事前準備が不可欠といえます。

この時期は、複数の企業の選考が同時進行することも多いため、体調管理やスケジュール管理、感情のコントロールが極めて重要です。一つの結果で一喜一憂せず、冷静に次へ進む姿勢をもちましょう。

大学4年生10月:入社準備

大学4年の10月以降になると、正式な内定が出されます。 内定承諾や辞退の連絡や入社準備など、社会人としての第一歩を踏み出すために必要な手続きを着実に進めましょう。

まず、内定通知を受けたら、指定された期限内に承諾の意思を伝えましょう。返信が遅れると企業側に不安を与えるだけでなく、ほかの候補者への影響も出る可能性があります。口頭だけでなく、書面やメールでの確認も忘れずに行うのがマナーです。

もし他社の内定を受ける場合など、辞退する場合はできるだけ早く連絡を入れてください。辞退理由は簡潔で問題ありませんが、感謝の気持ちを添えると好印象を与えられます。連絡手段は、電話→メールの順で行うのが一般的です。

内定を承諾したら、入社書類の提出や健康診断などを、企業ごとの案内に沿って進めます。 配属先で必要とされる知識やスキルについて事前に調べておくと、入社後の不安が軽減されるのでおすすめです。

就活の流れやすべきことを知りたい方は、「就活のやり方と流れを解説!準備から内定までのポイントと相談先も紹介」の記事も参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録就活スケジュールを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

スケジュールに沿って計画的に就活を進める5つのコツ

スケジュールに沿って計画的に就活を進めるには、早期から準備を始めて将来のビジョンを明確にすることが大切です。 できるだけ早いうちから動き出すことで、自己理解やキャリア観の形成、情報収集の余裕が生まれ、選考が本格化してからも冷静に行動できます。

ここでは、スケジュールに沿って計画的に就活を進める5つのコツをご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

1.スケジュールを逆算して早めに取りかかる

就活を計画的に進めるには、スケジュールを逆算することが大切です。内定獲得から逆算し、今何をすべきかを常に把握しておきましょう。志望先企業の変更や体調不良など、予定外の出来事も考えられるので、できるだけスケジュールに余裕をもっておくのがおすすめです。

本格的な選考が始まると、自己分析や企業研究などの準備に時間を割けなくなります。選考対策が不十分だと、自分に合う企業に就職するチャンスを逃してしまったり、本来なら内定が出ていたかもしれない企業で実力を発揮できなかったりするかもしれません。

自己分析や業界・企業研究、マナーの勉強、面接・筆記試験対策など、本選考前にできることは早めに済ませておきましょう。

2.将来のビジョンや目標を明確化する

スケジュールに沿って計画的に就活を進めるためには、早い段階から将来のビジョンや目標を明確にしておく必要があります。 就活が本格化していないうちから、自分の将来について考えておくことで、志望業界や企業の方向性が見えやすくなります。

就活では「どの企業に入りたいか」だけでなく、「どんな人生を歩みたいか」「どんな価値観をもって働きたいか」といった視点も問われます。早期に将来のビジョンを描いておくと、就活スケジュールが始まってから迷わず動けるでしょう。

たとえば、「社会にどんな影響を与えたいか」「5年後・10年後にどうなっていたいか」を自問自答してみてください。そこから逆算して、必要なスキルや経験が得られる業界や職種を考えると、自己分析や企業選びがスムーズです。

さらに、明確な目標があると、エントリーシートや面接での自己PRや志望動機にも説得力が生まれます。就活スケジュール全体のなかでも「準備フェーズ」での目標設定は、就活の方向性を左右する重要なステップです。

3.ガクチカのエピソードをつくる

就活で必ず聞かれるのが、「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」です。 ガクチカは、ESや面接であなたの人柄や価値観、行動力を伝える材料といえます。

就活が始まる前の段階からガクチカを意識した行動ができていると、説得力のあるエピソードを用意しやすくなるでしょう。そのためにも、サークルやアルバイト、ボランティア、学内プロジェクトなど、自分が興味をもてる活動に積極的に参加するのがおすすめ。ただし、単に「関わった」だけでは不十分です。活動のなかで課題を発見し、それに対して自ら考え、行動し、成果や学びを得た経験がガクチカとして評価されます。

たとえば、「アルバイト先で売上低下に気づき、改善策としてSNSを活用した集客を提案・実行した」といったストーリーは、主体性や課題解決力を伝える強力な材料になるでしょう。

就活スケジュールを計画的に進めるためにも、ガクチカづくりはできるだけ早いうちから始めることが理想です。 自分らしいエピソードを積み重ねておくことで、就活におけるアドバンテージを得られます。

4.就活サイトを活用して情報収集する

就活サイトを活用すると、スケジュールに沿って就活準備を効率良く進めやすくなります。就活サイトでは、就活に関するさまざまな情報を得られます。事前に就活スケジュールや基本知識を把握しておくことで、3年生以降の本格的な就活にゆとりをもって臨めるでしょう。

近年の就活は早期化や多様化が進んでおり、個人で情報を集めるには限界があります。就活サイトでは、スケジュールや企業情報、選考対策などの最新情報を効率的に得られるため、無駄のない準備が可能です。

サイトによっては社会人の仕事紹介や自己診断ツール、就活に役立つコラムなどが用意されています。これにより、自分の興味・適性を早い段階で把握でき、自分に合ったキャリアを考える土台づくりのヒントを得られるでしょう。

5.就職エージェントに相談する

効果的な就活スケジュールを作成し、計画どおりに行動するために、就職エージェントを利用するのもおすすめ。就職エージェントは、自分の希望や適性に合った企業を紹介してくれるだけでなく、スケジュール管理や効率的に進めるためのアドバイスをしてくれます。

エージェントによって受けられるサービスは異なるので、事前に確認してから利用を始めてみてください。就活生は無料で利用できる場合がほとんどなので、積極的に活用しましょう。

就職エージェントの利用を検討している方は、「就活エージェントとは?選び方の5つのポイントと上手な活用法を解説」の記事をご一読ください。

かんたん1分!無料登録就活スケジュールを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活のスケジュールを立てたいあなたへ

就活を成功させるには、志望業界や企業の採用活動に合わせてスケジュールを立てる必要があります。トラブルがあっても焦らずに就活を進められるよう、余裕をもったスケジュールを立てることを心掛けましょう。また、就活では複数の企業の選考が重なることもあるので、事前の確認やスケジュールの調整が欠かせません。内定獲得から逆算した行動を意識することが大切です。

一人で就活スケジュールを立てるのが不安な方は、キャリアチケット就職エージェントにご相談ください。キャリアチケット就職エージェントは、就活に不安や疑問を抱えている学生の支援に特化したサービスです。

就活生一人ひとりにマッチする企業を厳選してご紹介するだけでなく、就活スケジュールの管理や効率的に選考を進めるためのアドバイスも受けられます。また、カウンセリングによる適職診断や書類添削、面接対策、入社後の悩みに対するフォローなど、さまざまなサービスを提供中。登録から就職後のフォローまで、すべてが無料です。

まずは一度、お気軽にお問い合わせください。

かんたん1分!無料登録就活スケジュールを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活スケジュールに関するよくある疑問

ここでは、就活スケジュールに関してよくある疑問に、Q&A形式でお答えします。

Q.就活スケジュールはどうやって管理すべき?

A.就活スケジュールは、デジタルツールとアナログツールを組み合わせて管理するのがおすすめです。説明会や選考の日程、ESの締め切りなどはスマートフォンアプリで一元管理し、リマインダー機能を活用して忘れないようにします。手帳やノートではTo Doリストを作成し、日々のタスクを整理するのも効果的です。

移動時間やスキマ時間を活用して、こまめにスケジュールを確認し、遅延やダブルブッキングを防ぎましょう。

Q.28卒の一般的な就活スケジュールは?

A.例年の就活スケジュールを参考にすると、28卒も大学3年生の夏からインターンシップに参加し、秋から冬にかけて自己分析や企業研究を深めます。大学3年生の3月には採用広報が解禁され、エントリーが本格化。大学4年生の6月ごろから選考が始まり、内定が出るのが秋ごろという流れが一般的です。

ただし、早期選考を行う企業もあるため、早めの情報収集と準備が大切です。自分の志望業界や企業の動向をチェックし、スケジュールを立てましょう。

Q.就活スケジュールを立てるのが難しい…

A.スケジュールを立てるのが難しい場合は、まず就活の大まかな流れを把握し、優先順位をつけることから始めてみてください。自己分析や企業研究など、準備に時間がかかるものから着手し、ES作成や面接対策は締め切りや選考日程に合わせて計画的に進めます。

キャリアセンターや就職エージェントに相談し、アドバイスをもらうのも有効です。また、就活仲間と情報交換をすることで、スケジュール管理やモチベーション維持のヒントを教えてもらえる可能性もあるでしょう。

就活スケジュールの調整以外にもお悩みを抱えている方は、「就活でよくある悩み20選!不安になる理由や解消法もご紹介」の記事をチェックしてみてください。

かんたん1分!無料登録就活スケジュールを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら