このページのまとめ

- 自己分析が難しいと感じる理由は、正解があると思っているから

- 自分を客観視して特徴や強みを把握するのが自己分析の目的

- 自己分析が難しい場合は、就活エージェントやツールを使うのもおすすめ

「自己分析が難しい」「自信がなくて自己分析を進められない」と悩んでいる就活生もいるでしょう。自己分析は自分を客観視して性格や価値観、強みを知るために行うプロセスです。

この記事では、自己分析が難しいと感じる理由を紹介します。自己分析をする本当の目的や基本的なやり方も解説しているので、選考を控えている就活生はぜひご覧ください。

かんたん1分!無料登録自己分析のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 自己分析が難しいと感じる理由

- 自己分析に正解があると思っている

- 自己分析は手間が掛かると考えている

- 自分を好意的に捉えていない

- 自己分析が難しい・病むと感じる原因9選

- 1.自分に自信がない

- 2.自己分析に掛ける時間が少ない

- 3.自己分析の方法が間違っている

- 4.自己分析の目的が理解できていない

- 5.人前と本来の自分は異なると考えている

- 6.応募企業が求める人材を意識し過ぎている

- 7.自己分析し過ぎて自分を見失っている

- 8.過去の自分を思い出せていない

- 9.目標設定が曖昧になっている

- 自己分析が難しい場合は本当の目的を理解しよう

- 自分を客観視するため

- 自分の特徴や強みを知るため

- 就活の軸を明確にするため

- 自己分析の基本的なやり方3選

- 1.これまでの人生を振り返る

- 2.印象的なエピソードを堀り下げる

- 3.エピソードの共通点から考え方や性格を見つける

- 自己分析が難しい方に向けた効率的な方法

- 過去の人生を振り返る自分史

- 過去のやる気を可視化するモチベーショングラフ

- 友達や家族からの意見を聞く他己分析

- 短所からの言い換え

- 自分1人では自己分析が難しいと感じた場合の対処法

- 就活セミナーで自己分析のやり方を学ぶ

- 自己分析ツールを使う

- 就活エージェントのサポートを受ける

- 自己分析が難しい・できないと悩んでいるあなたへ

自己分析が難しいと感じる理由

自己分析に苦手意識を持つ方は、結果に正解があると思い込んだり、手間や時間がかかるとマイナスな印象を持っていたりする場合があります。マイナスな思い込みから抜け出せずにいると、思うように自己分析が進みません。

ここでは、自己分析が難しいと感じる代表的な理由を3つ紹介します。自己分析に対してマイナスな思い込みをしている方は、自身の状況と照らし合わせてみてください。

自己分析に正解があると思っている

自己分析が進まない理由の一つに、分析結果に正解があるといった思い込みがあげられます。自己分析のやり方や結果に明確な正解は存在しません。人は状況や環境によって考え方や価値観が変わるため、丁寧に自己分析しても結果が途中で変わることはよくあります。

自己分析では正解や完成形を求めるのではなく、現状の考え方や性格を把握できれば問題ありません。自分の強みや経験を面接やエントリーシートで伝えられるレベルまで自己分析できていれば、十分な成果といえます。

自己分析は正解やゴールではなく、自分らしさを言語化するための手段です。必要以上に深掘りし過ぎず、自分なりの目標を定めて現時点の自分を理解することから始めましょう。

自己分析は手間が掛かると考えている

自己分析は手間や時間が掛かって面倒だと考えている方もいます。過去のエピソードを思い出したり、深掘りしたりすることに対して身構えてしまうと、「難しい」「面倒だ」と感じやすいでしょう。

しかし、スマートフォンを使って無料の診断ツールを試してみるだけでも、自分の性格や思考傾向のヒントを得られます。普段の生活の中で「自分が得意だと感じたこと」「人に褒められた経験」をメモするだけでも自己分析につながるでしょう。

効率良く進めたいなら、形式にこだわらず自分に合ったツールや方法を使うのがおすすめです。家族や大学の友人などにエピソードを尋ねるのも一つの方法といえます。

自己分析は「面倒くさいからできない」と思い込まず、まずはできる範囲から取り組んでみましょう。

自分を好意的に捉えていない

自己分析をする際に、自分を好きでなければ分析できないと思い込んでいる方もいます。しかし、自己分析の目的は自分を客観視して特徴や性格を言葉で表現することです。自己評価が低くても、自身を客観的に捉えて言語化できれば問題ありません。

どうしても自分を好意的に捉えられず分析が進まない場合は、自分を嫌いと感じる原因を突き止めることから自己分析を始めてみましょう。たとえば、「周囲の目を気にし過ぎてしまう自分が嫌い」と感じるのであれば、自己分析では周囲の目を気にするといった行動に注目します。

短所を長所に言い換えると、「相手の気持ちを考え、深く理解しようとする」や「他人を傷つけないようにマナーを守る」といった具体的な長所が見えてくるでしょう。短所やマイナス点から目を背けず自己分析を進めることで、自身の性格や特徴が明確になります。

「『自己分析のやり方がわからない』と悩む人へ方法を解説」の記事では自己分析の基本や実施するメリットをまとめています。自己分析に苦手意識がある方はぜひご覧ください。

かんたん1分!無料登録自己分析のポイントを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

自己分析が難しい・病むと感じる原因9選

自己分析が難しい、うまく進まないと感じる背景には、自分に自信が持てなかったり、基本的なやり方が分からなかったりする要因があります。

ここでは、自己分析が難しいと感じる原因を9つ見ていきましょう。

1.自分に自信がない

自己分析を難しく感じる人は、自分に自信がないのが特徴です。「自分は誇れるような成果を出した経験がない」「これほど小さいエピソードは企業にアピールする材料にはならないだろう」と、過去の経験を過小評価してしまう傾向にあります。

自己分析は、華々しい成功体験を探すことが目的ではありません。今までの人生で何を考えてどのような行動してきたかを知るのが、自己分析の目的です。成功した経験だけでなく、失敗した出来事や何気ない日常の行動を書き出すことで、自分でも気づいていなかった性格や価値観、行動パターンが見えてきます。

自分に自信がないからといってネガティブに捉えるのではなく、ありのままの自分と向き合うことが大切です。

2.自己分析に掛ける時間が少ない

自己分析に掛ける時間が少ないのも、壁にぶつかり難しいと感じる原因といえます。自己分析を短時間で済ませようとすると、自分の内面を深く掘り下げられず、表面的な特徴しか見えてきません。

その結果、「自分の強みが分からない」「企業にアピールできる特徴が見つからない」といった状況に陥ってしまいます。就活を成功させるためには、丁寧な自己分析が必要不可欠です。自己分析をする際は、焦らずにまとまった時間を確保して、じっくりと自分と向き合う時間を作りましょう。

自己分析はやればやるほど自己理解につながり、面接での説得力も増していきます。

3.自己分析の方法が間違っている

自己分析のやり方が間違っている場合も、自分の性格や価値観を把握できず、難しいと感じる可能性があります。

自己分析は、過去の出来事を振り返るだけではなく失敗した経験を深掘りし、自分の考えや価値観、行動パターンを明確にしていかなくてはなりません。さらに、複数の出来事・失敗を深掘りし、共通点を探す必要があります。

たとえば、部活動での失敗を思い出す際、単に失敗の内容を書くのではなく、何を考えたか、どう対応したかといった点まで掘り下げていくことが重要です。複数のエピソードを分析していく中で、共通する思考や行動のパターンを追求していくと自分らしさが見えてきます。

自己分析のおすすめなやり方を知りたい方は、「自己分析のやり方おすすめ10選!正しく長所を理解するコツも解説」も参考にしてください。

4.自己分析の目的が理解できていない

自己分析の目的が曖昧な場合も難しいと感じて途中で行き詰まってしまいます。自己分析の主な目的は、自分の価値観や思考パターンを把握し、どのような仕事や環境で活かせるのかを見つけることです。価値観や思考パターンを把握すると、自分が進むべき就活の道が見えてきます。

また、自己分析で得られた気づきは、面接で自分の言葉に説得力を持たせるための大切な材料にもなります。なぜ自己分析が必要なのかを理解し、目的を意識して取り組むことで、迷わずに進められるようになるでしょう。

5.人前と本来の自分は異なると考えている

「人前の自分は本当の自分ではない」と感じていると、自己分析が難しいと感じて進めにくくなります。演じている自分と本当の自分のギャップを必要以上に意識してしまうのが原因です。考えにギャップがあると、自分を正しく評価できず、「どれが本当の自分なのか分からない」と混乱しやすくなります。

初対面の相手には明るく話すように心掛けているけれど、本来は人付き合いが苦手だと感じている方もいるでしょう。この場合、「明るく振る舞う自分は偽物」と切り捨てがちですが、人と円滑に関係を築くための努力ともいえます。意識してできている行動であれば立派なスキルです。

場面によって見せる顔が変わるのは自然なことであり、自己分析ではどのような状況でも共通して現れる自分の特徴や発揮できる能力を冷静に整理することが大切といえます。

感情ではなく事実に目を向け、自分の行動や強みを客観的に捉える姿勢が、自己分析の質を高めてくれるでしょう。

6.応募企業が求める人材を意識し過ぎている

企業のニーズを意識し過ぎると、自己分析がうまく進まなくなることがあります。企業が求める自分ばかりを演じようとして、本来の自分の価値観や強みに目を向ける余裕がなくなってしまうためです。

たとえば、協調性を重視する企業に応募する際、「私は常に周囲に合わせて動くタイプです」と偽ってアピールしようとする方もいるでしょう。本来の自分と乖離した内容で自己分析を進めると、面接で違和感を抱かれたり自分でも矛盾を感じたりしてしまいます。

自己分析は、企業に合わせて自分を変えるための作業ではなく、自分自身の軸を明確にするためのものです。自分の強みや価値観が企業にどう活かせるかを考えることで内定獲得の可能性を高められます。

企業にどう見られるかではなく、自分はどのような人間なのかを冷静に見つめ直すことが、自己分析を正しく進める第一歩です。

就活に関する価値観の見つけ方については、「大切にしている価値観の見つけ方と伝える際のコツ|質問と回答例文あり」を参考にしてください。

7.自己分析し過ぎて自分を見失っている

自己分析に時間を掛け過ぎると、かえって自分が分からなくなることがあります。本来の目的を見失い、自己分析そのものにとらわれてしまうためです。分析を重ねるごとに情報が増え過ぎて、逆に混乱するケースもあるでしょう。

自己分析は、自分を見極めるための「手段」であり、「目的」ではありません。疲れや混乱を感じたときは、思い切って一度手を止めてみるのも一つの方法です。あらためて「何のために自己分析をするのか」を振り返ることで、本来の自分らしさを取り戻すヒントが見えてきます。

8.過去の自分を思い出せていない

過去の経験をなかなか思い出せないことも、自己分析が難しいと感じる要因です。何を書けば良いか分からず、思考が止まってしまう経験は誰にでもあるでしょう。

しかし、自己分析で過去の出来事を一つひとつ正確に思い出す必要はありません。重要なのは出来事そのものよりも、行動の背景にある価値観です。過去の自分を思い出すためのヒントとして、友人や家族に「小学生のころ、どんな子どもだった?」「大学で一番頑張っていたことって何だと思う?」と聞いてみるのも良いでしょう。

また、昔の写真やSNSの投稿を振り返ることで、当時の出来事が蘇ってくる可能性もあります。外部からの刺激を活用して記憶を思い出してみましょう。

9.目標設定が曖昧になっている

自己分析が難しいと感じる場合は、そもそも就職活動や将来の目標が曖昧になっている可能性があります。「周囲に合わせて就活しておこう」「有名企業に入りたい」といった漠然とした目標では、何のために自己分析しているのか分からず、モチベーションを維持できません。

自己分析をする際は、就職活動で何を実現したいのか、どのような働き方をしたいのかなど、具体的な目標を設定してみましょう。目標が明確になれば、具体的な視点で自己分析を進められるようになります。

かんたん1分!無料登録自己分析のポイントを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

自己分析が難しい場合は本当の目的を理解しよう

自己分析は、就職活動における単なるタスクではなく、自分自身を深く知り、将来のキャリアを考えるための指標です。自己分析がうまくいかない、難しいと感じている学生ほど、本当の目的を理解することが重要です。

ここでは、自己分析が難しいと感じている方が理解しておきたい、本当の目的を3つ紹介します。

自分を客観視するため

自己分析をする目的の一つに、自分を客観視することがあげられます。

自己分析は客観的に自分の性格や行動パターンを理解するものです。自分を好きになるために行うのではなく、自分について深く分析して理解し、志望企業にアピールできる長所や強みを見つけるのが目的といえます。

ただし、自分に自信がないと就活で好アピールはできないため、自己分析を通して自己理解を深め、好きにはならずとも自信を持てるよう意識してみましょう。

自分の特徴や強みを知るため

自分の特徴や強みを理解するのも自己分析の目的です。自分の特徴や強みを理解すれば、企業にアピールする自己PRや志望動機などに説得力を持たせられます。

就活では志望企業の採用担当者に自分の特徴をアピールし、評価してもらわなければなりません。自分が強みを理解しなければ、アピールできる段階まで到達できないでしょう。

「自分の強みって何?」と疑問に思う方は、「『強み』ってどうやって見つければ良いの?簡単にできる『強み』の発見法」の記事を参考にしてください。

就活の軸を明確にするため

就活の軸を決めるためにも自己分析が必要です。就活の軸とは、働くうえで譲れない自分なりの基準を指します。仕事内容や企業文化、働き方など、人によって基準はさまざまです。

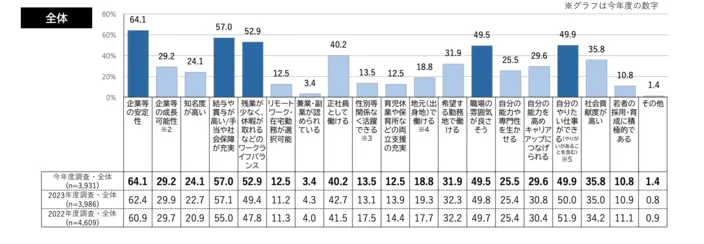

内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書」によると、就職先選びにあたって、企業等の安定性や給与や賞与の手厚さを重視している学生が多い傾向にあります。

引用:内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(34p)」

自己分析を通して、自分が何を最も重要視しているのかを深く考えることで、無数にある企業の中から、自分に合った企業を見つけ出せます。就活の軸が定まれば、企業選びに迷いがなくなり、面接でも一貫した志望動機に自信を持って語れるようになるでしょう。

参照元

内閣府

学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査

かんたん1分!無料登録自己分析のポイントを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

自己分析の基本的なやり方3選

自己分析はやみくもに進めるのではなく、人生を振り返りエピソードを掘り下げるなど手順を踏むことが大切です。

自己分析が難しいと感じる就活生に向けて、基本的なやり方を紹介します。

1.これまでの人生を振り返る

自己分析の始めのステップとして、これまでの人生を丁寧に振り返りましょう。小学校や高校、大学など人生の節目ごとに、印象に残っている出来事を書き出してみましょう。成功体験だけでなく、失敗した経験や楽しかったこと、熱中したことなどをできるだけ多くリストアップします。

「これは就活に役立つか?」と判断せずに、思いつくままに書き出すことが大切です。意外なエピソードの中に、強みや価値観が隠されている可能性があります。どれほど小さなことでも漏らさず書き出してみましょう。

2.印象的なエピソードを堀り下げる

次に、書き出したエピソードの中から印象的なものをいくつか選び、深く掘り下げていきます。単に「何があったか」だけでなく、出来事の背景にある以下のような「なぜ?」を問い続けることが重要です。

・なぜ、それをやろう(やめよう)と思ったのか

・何を考えていたのか

・どのような課題や困難に直面したか

・課題に対してどのような行動を取ったか

・なぜその行動を取ろうと決めたのか

・どのような結果につながったか

・経験から何を学んだか

たとえば、「なぜやろうと思ったのか」という問いに対して、「みんながやっているから」ではなく「自分が成長できると思ったから」と答えられれば、成長意欲が見えてきます。この掘り下げる作業によって、表面的なエピソードの奥に隠された、あなただけの強みや価値観を発見できるでしょう。

3.エピソードの共通点から考え方や性格を見つける

最後に、掘り下げたエピソードの共通点を探してみると、自分の考え方や価値観、行動パターンなどが見えてきます。さらに共通点から自分の長所や強みも探してみましょう。

たとえば「自分の意思で新しいことを始める」といったエピソードであれば、主体性や行動力があると判断できます。「最後までやり遂げている」のであれば、責任感があり忍耐強いと分析できるでしょう。

自己分析を行えば、これまでのエピソードから自分の特徴を発見できます。自己分析のやり方の一つとして、「自己分析シート作成で押さえるべきコツ|書き方のパターン・注意点も解説!」の記事も参考にしてください。

かんたん1分!無料登録自己分析のポイントを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

自己分析が難しい方に向けた効率的な方法

自己分析が難しい方は、過去の自分を振り返ったりやる気を可視化したりして、分析を進めるのがおすすめです。また、定期的に見直して深めていくよう意識しましょう。

ここでは、自己分析が難しい方に向けて、効率的なやり方を紹介します。

過去の人生を振り返る自分史

自己分析が難しいと感じている方は、過去の人生を振り返る自分史を作ってみましょう。自分史とは、日本史や世界史のように、自分が生きてきた歴史を年表で書き出していくものです。過去に経験してきた出来事や失敗を思い出し、興味や関心、好奇心の共通点を見つけられます。

自分史の年表の全体像を視覚的にみることで、自分のことをより理解でき、就活の軸が定まるでしょう。就活の軸が定まると、就活の進め方や将来の夢が見つかりやすくなります。

自分史は、以下の順序で作りましょう。

1.Excelやスプレッドシート、ノートを用意する

2.幼少期から起きた出来事や失敗とその結果に至った経緯を年表で書き出す

3.書き出した年表の中から頑張った経験を選び出す

4.頑張った経験の共通点を探す

なお、自分史はパソコンで書くとあとから編集できるためブラッシュアップしやすくなります。一度で思い出せなかった記憶を思い出した際に、見やすく書き換えられるのがメリットです。

過去のやる気を可視化するモチベーショングラフ

過去のやる気を可視化するモチベーショングラフを作るのもおすすめです。モチベーショングラフとは、過去の出来事におけるやる気の上下をグラフに表したものを指します。感情や価値観、こだわりが可視化できるため、自己分析に必要な作業です。

モチベーショングラフ作成の順序は、以下のとおりです。

1.グラフの縦軸にモチベーション、横軸に時間と書く

2.年齢ごとのモチベーションの起伏をグラフに書く

3.モチベーションが上下した時期の出来事、失敗を書く

4.環境や人間関係を振り返る

5.自分の感情、思考、行動を振り返る

6.共通点や違いを考える

就活に関係すること以外の感情もグラフに取り入れ、正直に作ることが重要です。モチベーショングラフを作って満足せず、分析を忘れないようにしましょう。

モチベーショングラフの作り方については、「自己分析に役立つモチベーショングラフとは?作成のコツや活用方法を解説」でも詳しく解説しているので参考にしてください。

友達や家族からの意見を聞く他己分析

自己分析のほかに、友達や家族からの意見を聞く他己分析をする方法もあります。他己分析とは、他人からみた自分の強みや弱みなどの性格の意見を聞き、理解を深めることです。自分では気づかなかった性格や行動パターンを把握できるのがメリットといえます。

他己分析をする際は、以下の順序で進めていきましょう。

1.質問したい内容を用意する

2.家族や友人以外にもバイト仲間や先輩などさまざまな人に依頼する

3.自己分析の結果と照らし合わせる

4.志望する業界や企業で求める人材と照らし合わせる

他人に質問する際は、答えやすいように具体的な内容を用意することが大切です。可能な限り、本音で向き合ってくれる方や社会人経験のある方に依頼しましょう。

他己分析については、「他己分析とは?有意義かつ効率的なやり方のポイントや質問例30選を紹介」でも解説しているので参考にしてください。

短所からの言い換え

自己分析で長所が見つからないときは、短所をポジティブに言い換える方法が有効です。短所に思える点も視点を変えれば強みになる場合があります。以下に短所から長所に言い換える方法をまとめました。

| 短所 | 長所 |

| 優柔不断ですぐに決められない | 物事を慎重に進められる |

| 1つのことに集中できない | 視野が広く柔軟に対応できる |

| 他人の評価を気にし過ぎる | 自己認識力が高く、他者の意見を参考にできる |

| 行き当たりばったりで行動してしまう | 柔軟で臨機応変に行動できる |

| マイナス思考 | リスク管理に長け、予測を立てる力がある |

| 1人で抱え込み過ぎる | 強い責任感と自立心を持つ |

| 細かい点が気になる | 細部にまで気を配り、丁寧に取り組む |

| 無理をしてしまう | 高い目標に挑戦する努力家 |

| 主体性がない | 他人の意見を尊重して協調性を大切にする |

| 飽きっぽい | 変化に強く、迅速に適応できる |

| 本音を言えない | 調和を大切にし、周囲と円滑にコミュニケーションをとる |

ネガティブに捉えていた部分にも、裏返せば価値のある特性が隠れていることに気づく可能性があります。自己分析が行き詰まったときは、まず自分の短所を書き出してみてください。逆の視点で見直すことで、今まで気づけなかった自分の魅力が見えてくるはずです。

かんたん1分!無料登録自己分析のポイントを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

自分1人では自己分析が難しいと感じた場合の対処法

どうしても自分1人では自己分析が難しい、何から手をつければ良いか分からないと感じた場合でも、決して諦める必要はありません。1人で抱え込まず、外部の力を借りることで、自己分析を進められます。

ここでは、自己分析が難しいと感じたときに役立つ具体的な対処法を3つ見ていきましょう。

就活セミナーで自己分析のやり方を学ぶ

自己分析が難しいと悩んでいる方は、就活セミナーに参加して、プロから直接指導を受ける方法がおすすめです。多くの就活セミナーでは、自己分析の基本的な手順を丁寧に教えてくれるだけでなく、グループディスカッションやワークショップも行われます。

自分1人では気づけなかった強みや価値観を発見できるケースも多くあるでしょう。また、同じように悩んでいる就活生と情報交換や悩みを共有することで、1人で抱えていた不安が和らぎ、モチベーションを保ちやすくなります。

自己分析ツールを使う

手軽に自己分析を始めたい場合は、インターネット上で提供されている自己分析ツールを活用してみましょう。いくつかの質問に答えるだけで性格や強み、向いている職種などを診断できます。

ただし、ツールの診断結果はあくまで一つの参考情報にすぎません。なぜそのような結果が出たのか、自分の経験と照らし合わせながら深く考えることで、ツールの診断結果を最大限に活かせます。自己分析ツールと自分での分析を並行して行い、自己理解を深めましょう。

就活エージェントのサポートを受ける

就活エージェントのサポートを受けて自己分析を進める方法もおすすめです。就活のプロに依頼することで、客観的な分析や潜在的な価値観を引き出してくれる可能性があります。さらに自己分析で得られた内容を自己PRや志望動機にどう活かすか具体的なアドバイスももらえる点がメリットです。

就活エージェントであるキャリアチケットでは、就活生1人ひとりに合わせたサポートを行っています。自己分析が難しいと感じている方は、ぜひ一度キャリアチケットをご利用ください。

就活エージェントについては、「就活エージェントとは?選び方の5つのポイントと上手な活用法を解説」もご覧ください。

かんたん1分!無料登録自己分析のポイントを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

自己分析が難しい・できないと悩んでいるあなたへ

自己分析に正解を求めたり、面倒だと考えていたりする方は、なかなか思うように分析を進められない可能性があります。自己分析が「難しい」「できない」と悩んでいる方は、分析を行う目的を明確に理解しましょう。

自分を客観視して特徴や価値観を理解するのが自己分析の目的だと分かれば、効率的に分析を進めやすくなります。過去の自分を振り返る自分史や、モチベーショングラフなども作成しながら時間をかけて自己分析を進めましょう。

就活エージェントであるキャリアチケットでは、自己分析をはじめ面接やエントリーシート作成などのサポートを行っています。「自己分析が難しい」「自分の長所がわからない」などと悩んでいる方は、ぜひキャリアチケットにご相談ください。

かんたん1分!無料登録自己分析のポイントを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。