このページのまとめ

- 就活の軸を明確にするためには、強みと弱みの分析が欠かせない

- 強みと弱みを明確にするためには、複数の方法で自己分析すると効果的

- 強みと弱みを聞かれたら、「結論→エピソード→入社後の活かし方」の順に伝える

「強みと弱みを明確にしたいけれど、具体的にどのように分析したら分からない」と悩んでいる就活生も多いでしょう。自分の強みと弱みが分からない場合は、自己分析方法を見直してみるのがおすすめです。

この記事では、強みと弱みを知るための自己分析方法を解説します。強みと弱みの言い換え一覧や就活におけるアピールポイントの選び方もまとめているので、ぜひ参考にしてください。

【無料】27卒におすすめな就活準備ツール

自分のタイプをかんたん6問で確認しましょう(所要時間:1分)

ChatGPTが志望企業目線でESを添削します(所要時間:1分)

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 就活における強みと弱み

- 強みと長所の違い

- 弱みと短所の違い

- 強みと弱みの言い換え一覧

- 就活で強みと弱みの分析が重要な理由

- 就活の軸が見つかるから

- 自己PRや志望動機の完成度を高められるから

- 就活でアピールする強みの選び方

- 企業が求める人物像から選ぶ

- 社会人基礎力から選ぶ

- 強みと弱みを通して企業が判断している5つのこと

- 1.客観的な分析力があるか

- 2.自社にマッチしているか

- 3.強みを活かして活躍できるか

- 4.入社後のビジョンが明確か

- 5.どのように弱みと向き合っているか

- 強みと弱みを知るための自己分析方法10選

- 1.自分史を作成する

- 2.モチベーショングラフを作成する

- 3.マインドマップを作成する

- 4.SWOT分析をする

- 5.ジョハリの窓を活用する

- 6.自己分析シートを活用する

- 7.自己分析ツールを利用する

- 8.他己分析をする

- 9.自己分析セミナーに参加する

- 10.就活エージェントに相談する

- 分析した強みと弱みを伝える3ステップ

- 1.自分の強みや弱みを伝える

- 2.具体的なエピソードを伝える

- 3.入社後の活かし方をアピールする

- 分析した強みと弱みを伝える際のポイント

- 企業に合わせてアピール内容を変える

- 説得力のあるエピソードを用意する

- 強みや弱みはひと言で表せるようにする

- 弱みは強みに言い換えられるものを選ぶ

- 弱みは対処方法と結果を一緒に伝える

- 就活で分析した強みを聞かれたときの回答例文6選

- 強みの回答例文1.主体性

- 強みの回答例文2.協調性

- 強みの回答例文3.柔軟性

- 強みの回答例文4.実行力

- 強みの回答例文5.継続力

- 強みの回答例文6.課題解決力

- 就活で分析した弱みを聞かれたときの回答例文6選

- 弱みの回答例文1.優柔不断

- 弱みの回答例文2.競争心がない

- 弱みの回答例文3.落ち込みやすい

- 弱みの回答例文4.我が強い

- 弱みの回答例文5.諦めが悪い

- 弱みの回答例文6.理屈っぽい

- 強みと弱みを分析して就活でアピールしたいあなたへ

就活における強みと弱み

まずは、就活における「強みと弱み」がどのようなものなのかを正しく理解しておきましょう。

強みとは、仕事で成果を出すために使えるスキルや能力のことで、「仕事で活かせるかどうか」がポイントになります。たとえば、「リーダーシップ」「提案力」などの能力は、仕事で活かせる場面が多いでしょう。主に仕事で成果につながる能力が強みに該当します。

弱みとは、仕事において弱点となる特徴や課題のことです。「主体性に乏しい」「集中力が続かない」などの特徴は、仕事でデメリットになる場面もあるでしょう。就活で弱みを聞かれたら、志望企業で仕事をするにあたって、今の自分に足りていないスキルを答えるようにしてください。

強みと長所の違い

強みと似た言葉に、「長所」があります。強みがスキルや能力などの実務的な要素を指すのに対し、長所は性格や性質といった内面的な特徴を表します。

就活で長所を聞かれたときは、人柄について答えましょう。たとえば、「思慮深い」「明るい」などのような性質は、長所に該当します。強みはスキル、長所は性格や性質と区別しておくと、就活で聞かれたときに困らずに済むでしょう。

長所の例については、「自分の長所が分からないときに役立つ一覧72選!見つけ方や例文も解説」の記事で紹介しています。

弱みと短所の違い

弱みと短所も、スキルに該当するか、性格や性質に該当するかの違いがあります。

具体的には、「心配性」「引っ込み思案」などが短所に該当する性格や性質です。就活で短所を聞かれたら、自分の人柄に関する弱点を答えましょう。

短所については、「履歴書に短所を書くときは短く簡潔にまとめよう!例文24選も紹介」の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

強みと弱みの言い換え一覧

強みと弱みは表裏一体の関係性であり、どちらかを把握できれば、もう一方も比較的簡単に見つけられます。以下で、言い換え一覧をまとめているので、強みと弱みのうち見つけやすいほうから考えてみてください。

| 強み | 弱み |

| 主体性がある | わがまま |

| リーダーシップがある | 我が強い |

| 協調性がある | 競争心がない |

| 実行力がある | 慎重さに欠ける |

| 学び続ける力がある | 自信がない |

| 柔軟性がある | 優柔不断 |

| 倫理観がある | 自己中心的 |

| 忍耐力がある | 諦めが悪い |

| 社会性がある | 自分勝手 |

| 論理的思考力がある | 理屈っぽい |

| 創造力がある | 現実味に欠ける |

| 傾聴力がある | 人の意見に流されやすい |

| 発信力がある | 目立ちたがり屋 |

| データ分析力がある | 深く追求し過ぎる |

強みと弱みは見方を変えれば、どちらにもなり得ます。自分の特性を多面的に捉えることで、自己理解を深めるきっかけになるでしょう。

強みと弱みをはじめ、就活の頻出質問について知りたい方は、「面接でよく聞かれることは?頻出質問集とそれぞれの答え方を例文付きで解説」の記事をご覧ください。

かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活で強みと弱みの分析が重要な理由

就活をしていて、「自分には強みがない」「自分の弱みが分からない」と感じる人もいるでしょう。しかし、人は誰しも強みと弱みを持ち合わせているものです。この場合、「ない」のではなく、単に自分の強みと弱みを自覚できていないだけだといえます。

ここでは、就活で強みと弱みの分析が重要な理由を解説するので、自己分析に取り組む際の参考にしてください。

就活の軸が見つかるから

強みと弱みを分析することで、自分に合った就活の軸を見つけやすくなります。

就活を成功させるためには、「どのような仕事をしたいか」「働くうえで何を大切にしたいか」といった軸を明確にすることが欠かせません。就活の軸が定まっていないと、自分に合わない企業に応募してしまい選考でアピールしにくくなります。また、入社後に環境が合わず苦労する可能性も高まるでしょう。

強みと弱みを分析して就活の軸を固められると、納得のいく就職先を見つける第一歩になります。

自己PRや志望動機の完成度を高められるから

強みや弱みを分析すると、自己PRや志望動機に活かすことも可能です。自己分析によって自分の強みと弱みを把握できると、企業に対して自分の魅力や適性を具体的に伝えやすくなります。

自己分析を通じて強みが明確になれば、自分を客観的に捉えたアピールポイントを自己PRで分かりやすく伝えられるでしょう。また、志望動機を作成する際も、自分の強みを発揮できる環境や将来像をイメージしやすくなり、志望理由に説得力を持たせられます。

自己分析は単に自分を知るためだけではなく、企業への効果的なアピールにつなげるためにも必要なプロセスであるといえます。

就活における自己分析の重要性については、「自己分析とは?就活におすすめの簡単なやり方10選や活用例を解説」の記事も参考にしてください。

かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活でアピールする強みの選び方

就活でアピールできる強みは、大きく下記の3つに分けられます。

・ヒューマンスキル(性格的な強みや資質)

・ポータブルスキル(業種や職種を問わず、あらゆるビジネスシーンで活かせる能力)

・専門的なスキル(特定の業種や職種で役立つ、専門性が高い知識)

ヒューマンスキルは、意味合いとしては「長所」と似ています。

就活でアピールする強みは、必ずしも専門的なスキルや能力である必要はありません。新卒の学生は専門的なスキルや知識がない人のほうが多いため、企業が求める人物像や社会人基礎力からアピールポイントを選ぶとよいでしょう。

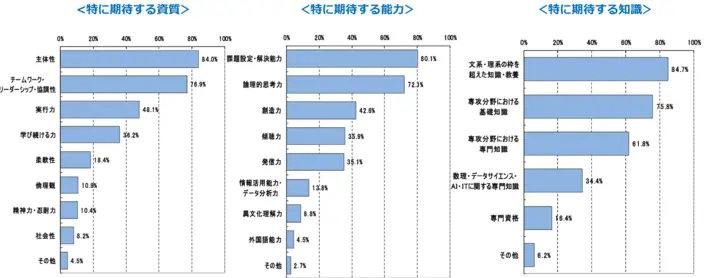

企業が求める人物像から選ぶ

一般社団法人日本経済団体連合会の「採用と大学改革への期待に関するアンケート結果」によると、企業は求める人物像として「主体性」「リーダーシップ」といった資質や、「課題設定・解決能力」「論理的思考力」などの能力をあげています。

引用:一般社団法人日本経済団体連合会「採用と大学改革への期待に関するアンケート結果(5p)」

どのような強みを伝えるか悩んだときは、自己分析とあわせて企業が求める人物像を把握したうえで、アピールポイントを選びましょう。

参照元

一般社団法人日本経済団体連合会

採用と大学改革への期待に関するアンケート結果

社会人基礎力から選ぶ

社会人基礎力とは、職場や地域社会でさまざまな人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力のことです。経済産業省によると、社会人基礎力は3つの能力と12の能力要素で構成されています。

・前に踏み出す力(アクション):主体性、働きかけ力、実行力

・考え抜く力(シンキング):課題発見力、計画力、想像力

・チームで働く力(チームワーク):発信力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロール力

社会人基礎力を意識して強みを選ぶことで、入社後に求められる能力を具体的に示せます。自分の強みや弱みと照らし合わせながら、どの能力に該当するかを整理してみてください。

社会人基礎力については、「人生100年時代を生き抜く術、教えます!社会人基礎力に追加された『3つの視点』とは?」の記事で詳しく解説しています。

参照元

経済産業省

社会人基礎力

かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

強みと弱みを通して企業が判断している5つのこと

就活で強みと弱みが聞かれるのは、企業が自社とのマッチ度や入社後のビジョンなどを確認するためです。ここでは、企業が就活生の強みと弱みを聞く理由を解説するので、ぜひ参考にしてください。

1.客観的な分析力があるか

企業は就活生の強みと弱みを聞いて、客観的な分析力があるかどうかを判断しています。

新卒採用において、企業は伸び代がある学生を採用したいと考えています。自分の強みだけではなく、弱みも把握してどのような経験や能力が必要かを主体的に考えられる学生は、入社後の成長が期待できると判断されるでしょう

2.自社にマッチしているか

企業は就活生の強みと弱みを聞いて、自社とマッチしているかどうかを確認しています。入社時にミスマッチが生じてしまうと、早期離職につながる可能性があるためです。

企業は採用に時間とコストをかけており、入社した人材に長く働いてほしいと考えています。入社後のトラブルや人間関係の問題を避けるためにも、企業は自社との相性を見極めているといえるでしょう。

3.強みを活かして活躍できるか

企業は、就活生が強みを活かして活躍できそうかどうかも判断しています。優れた強みを持っていても、自社の業務で活かせなければ貢献度は低くなるからです。

たとえば、「サポート力」が強みの応募者がいた場合、企業は「現場を支える事務職として活躍できそう」などと活躍する姿をイメージします。しかし、この学生が営業職を希望している場合、サポート力は業務に活かせないと判断されるかもしれません。

強みをどのように活かせるかは、企業の事業内容や募集している職種によって変わります。強みと弱みを知ることで、企業は自社での活躍の機会があるかを見極めているのです。

4.入社後のビジョンが明確か

企業は、強みと弱みの内容から入社後のビジョンを確かめている場合もあります。ビジョンが明確であるほど、企業についてよく調べており入社意欲が高いと判断できるためです。

強みと弱みを聞かれたときは、仕事でどのように活かしたいかもアピールできるとよいでしょう。たとえば、「△△という強みを活かし、△△の仕事がしたい」とアピールできれば、入社後のビジョンを明確に伝えられます。

場合によっては、アピールした内容をもとに入社後の配属を決めてもらえるケースもあるでしょう。そのため、選考時には強みと弱みだけではなく、入社後の姿も含めてアピールするのがおすすめです。

入社後のビジョンを明確にしたい方は、「就活で将来のビジョンを聞かれたら?考え方のコツと面接で使える例文7選」の記事も参考にしてください。

5.どのように弱みと向き合っているか

就活で強みと弱みの両方が聞かれるのは、弱みとの向き合い方を知るためです。弱みを克服するために工夫したり努力したりする姿勢からは、就活生の思考や価値観などが伝わります。

弱みや苦手なことがあるのは、当然のことです。大切なのは弱みがないことではなく、弱みと向き合いながら改善に向けて行動できているかどうかです。企業は、就活生が困難な状況に直面したときに自ら工夫して対処できるかといった姿勢を確認しています。

かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

強みと弱みを知るための自己分析方法10選

強みと弱みを知るためには、自分史やモチベーショングラフを作成したり、他己分析を依頼したりするなど、自己分析を徹底することが大切です。

自己分析にはさまざまなやり方があります。以下で、自己分析のやり方を10個紹介するので、強みと弱みを見つけるための参考にしてください。

1.自分史を作成する

強みや弱みを見つけるためには、自分史の作成がおすすめです。自分史とは、過去に経験した出来事を時系列で書き出して表にまとめることです。自分史を作成することで、自分の価値観や行動の傾向を客観的に振り返りやすくなるメリットがあります。

自分史を作成するときは、企業にアピールできるかどうかを気にせず、小学校・中学校・高校など時系列に沿って経験を書き出しましょう。内容に良し悪しはなく、1つのことを長く続けた経験や価値観が変わった出来事など、どのようなエピソードでも構いません。

書き出したエピソードから共通点を探したり、印象的なものを掘り下げたりすることで、自分の強みや弱みが見えてきます。自分史の作成方法を詳しく知りたい方は、「自分史の書き方はどうすればいい?テンプレートの例やまとめ方を解説」をご覧ください。

2.モチベーショングラフを作成する

モチベーショングラフを作成すると、強みと弱みを分析するのに役立ちます。モチベーショングラフとは、過去の経験や出来事を振り返り、気持ちの上がり下がりを時系列の曲線で表したものです。

モチベーショングラフを作成すると、「どのようなときに充実感を得られていたか」「どのようなときにやる気を失っていたか」などがひと目で分かります。モチベーションが高かった時期と低かった時期の理由をそれぞれ深掘りすることで、自分の価値観や行動パターンをもとにした強みと弱みが見えてくるでしょう。

3.マインドマップを作成する

強みと弱みを分析するために、マインドマップを作成する方法もあります。マインドマップとは、自分の考えを視覚的に表現するための手法です。

マインドマップを使って自己分析するときは、紙やノートの中心に「自分」と書き、「趣味」「スキル」「やりたいこと」などの要素を枝分かれさせるように広げていきます。

思いついたことを制限せずに書き出しているうちに、自分が大切にしている価値観や、普段どのような行動をとっているかが見えてくるでしょう。マインドマップで思考を可視化することで、自分の特徴を客観的に捉えやすくなり、強みと弱みの発見につながります。

4.SWOT分析をする

強みと弱みを把握するためには、SWOT分析の活用もおすすめです。SWOT分析は、自分の強みや弱み(内部要因)と業界・企業の動向(外部要因)をそれぞれプラス要因とマイナス要因に分けて整理するのに役立ちます。

SWOT分析は、次の4つの要素で構成されています。

・Strength(強み)=内部環境のプラス要素

・Weakness(弱み)=内部環境のマイナス要素

・Opportunity(機会)=外部環境のプラス要素

・Threat(脅威)=外部環境のマイナス要素

自己分析では、「S」と「W」に自分の好きなことと嫌いなこと、「O」と「T」に志望業界・企業の動向などを当てはめてください。たとえば、「S」と「O」からは「強みを企業でどう活かせるか」が分かります。また、「W」と「O」からも「入社後に活躍するためにはどのような弱みを克服するべきか」を分析できるでしょう。

SWOT分析を使って自分の強みや弱みを整理できると、企業へのアピールもしやすくなります。

5.ジョハリの窓を活用する

強みと弱みを分析するためには、ジョハリの窓を活用するのもおすすめです。ジョハリの窓とは、自分の認識と他人の認識における不一致を可視化するための手法で、次の4つの窓を用いて自己分析をします。

・解放の窓=自分も他人も知っている部分

・秘密の窓=自分が知っていて他人が知らない部分

・盲点の窓=自分が知らずに他人が知っている部分

・未知の窓=自分も他人も知らない部分

まず、「リーダーシップがある」「実行力がある」など、一般的な強みと弱みの要素を書き出してください。そして、その中から自分の強みや弱みだと思う要素をピックアップします。次に、家族や友人などに自分の強みや弱みについて質問しましょう。

自分と他人がそれぞれピックアップした要素を4つの窓に書き出して整理すると、自分の強みや弱みを客観的に把握できます。

6.自己分析シートを活用する

強みと弱みを把握するために、自己分析シートを活用するのも方法の一つです。自己分析シートとは、過去の経験や感情を深掘りするためのもので、手順に沿って記入していくと自分の思考のクセや行動パターンを効率的に見つけられます。

自己分析シートに決められたフォーマットはありません。就活サイトから無料でダウンロードしたり、Webで検索したものを参考に自作したりすることも可能です。

自己分析シートを記入する際は、これまでの人生を振り返りながら、小学校時代から大学時代まで時期を区切って過去の出来事を整理しましょう。そして、それぞれの出来事に対して「なぜ」と自問自答を繰り返していくと、自分の強みと弱みを導き出せます。

7.自己分析ツールを利用する

強みと弱みを知るためには、自己分析ツールを活用する方法もあります。自己分析ツールを使えば、自分の特性を簡単に可視化できるため、強みや弱みを客観的に理解する手がかりになるからです。

最近では、Web上で決められた質問に答えるだけで、自分の強みや弱みを診断できるツールもあります。ただし、診断結果はあくまで簡易的です。すべての結果を信じるのではなく、複数のツールを活用して自己分析の参考にするとよいでしょう。

無料で使える自己分析ツールも多いので、自分の強みと弱みが分からずに悩んでいる方は、気軽に利用してみてください。

8.他己分析をする

自分の強みと弱みが分からないときは、他己分析もおすすめです。強みや弱みは自分では気づきにくいため、第三者の視点を通して客観的に把握する必要があるといえます。

他己分析を依頼するときは、「私のことをどう思っているか教えてほしい」と漠然と聞いてしまうと、思うような答えをもらえない可能性が高いでしょう。自己分析に役立つエピソードを聞くためには、「第一印象と今の印象にギャップはあるか」「印象に残っている出来事はあるか」など、具体的な質問をすると効果的です。

他己分析をするときは、複数の人に依頼したり自己分析の結果と比較したりすると、強みや弱みにつながる共通項が見えてきます。他己分析のやり方を詳しく知りたい方は、「他己分析とは?有意義かつ効率的なやり方のポイントや質問例30選を紹介」を参考にしてください。

9.自己分析セミナーに参加する

強みと弱みを見つけるために、自己分析セミナーに参加する方法もあります。自己分析セミナーは、講座を受けたりほかの参加者とグループワークを行ったりしながら、自己理解を深められる貴重な機会です。

セミナーに参加すると、自己分析のやり方を実践的に学べるほか、講師との面談を通して就活に役立つアドバイスももらえるでしょう。場合によっては、セミナーの場で自分の強みと弱みが見つかる可能性もあります。強みと弱みを把握するうえで行き詰まりを感じたときは、自己分析セミナーへの参加を検討してみてください。

10.就活エージェントに相談する

強みと弱みを分析するために、就活エージェントに相談するのもおすすめです。就活エージェントを利用すると、カウンセリングを受けているうちに新たな気づきを得られたり、自己分析を手伝ってもらいながら強みや弱みを見つけられたりします。

就活のプロであるキャリアアドバイザーから、企業が求める人物像を意識したうえでのアピールポイントも教えてもらえるでしょう。自己分析の結果に自信が持てないときも、就活エージェントに相談してみると、確信度を高めてアピールできるようになります。

かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

分析した強みと弱みを伝える3ステップ

就活で強みと弱みを聞かれたときは、「自分の強みや弱み→具体的なエピソード→入社後にどう活かすか」の3ステップで回答すると、効果的なアピールにつながります。

自分の強みや弱みを分析できていても、読み手・聞き手にうまく伝わらなければ、内定を獲得するのは難しいでしょう。以下で、強みと弱みを伝える3ステップを詳しく解説します。

1.自分の強みや弱みを伝える

強みと弱みを聞かれたときは、冒頭で「私の強みは△△です」「私の弱みは△△です」と結論を述べましょう。結論から述べると、採用担当者は応募者が何を伝えようとしているのか、話の要点を理解できるからです。

結論を明確に伝えられなければ、採用担当者にアピールポイントを理解してもらえないまま選考を終えることになりかねません。

特に、冒頭で強みを述べるときは、「協調性」や「柔軟性」とひと言で伝えるよりも、「チーム力を高める協調性」や「新しい環境に適応できる柔軟性」など、具体的に表現するようにしてください。最初にアピールポイントを明確にすることで、採用担当者の印象に残りやすくなります。

2.具体的なエピソードを伝える

強みや弱みを述べたら、次に具体的なエピソードを述べましょう。強みや弱みを裏付けるエピソードは、「どのような工夫をしたか」「どのような努力をしたか」など、課題や問題に対して向き合った過程に焦点を当てるのがポイントです。

そのうえで、強みであれば「△△に入賞した」「△△のポジションを任された」など、自分をよく知らない人でも分かるように、具体的かつ客観的な成果を伝えるとよいでしょう。

弱みに向き合う姿勢のように数字で示せない場合には、自分の行動にどのような変化があったのかを伝えると効果的です。

3.入社後の活かし方をアピールする

最後に、入社後に自分の強みをどう活かすか、弱みとどう向き合っていくかを伝えます。

選考通過のために大切なのは、採用担当者に自分が活躍する姿をイメージしてもらうことです。強みの活かし方や弱みを克服する方法をしっかりと言語化しておくと、企業は応募者を採用するメリットを感じやすくなります。

強みと弱みを答えるときは、志望する企業が求める人物像を把握したうえで、自分がどのように貢献できるかを伝えましょう。企業が求める人物像を把握するための企業研究のやり方は、「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」を参考にしてください。

かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

分析した強みと弱みを伝える際のポイント

強みと弱みを効果的なアピールにつなげるためには、説得力のあるエピソードを用意したりシンプルに伝えたりする工夫が必要です。

ここでは、エントリーシートや面接で強みと弱みを伝える際のポイントを紹介します。

企業に合わせてアピール内容を変える

強みと弱みの内容は、企業に合わせて変えるようにしましょう。企業ごとに求める能力や重視するスキルは異なります。強みや弱みは適切にアピールすれば評価が高まり、逆に不適切だと評価を下げてしまう可能性があるため注意が必要です。

たとえば、営業職を募集している企業に対し、「行動力」「提案力」などをアピールすれば評価は高まります。一方で、「行動力がない」「コミュニケーションが苦手」といった短所を伝えてしまえば、営業には向いていないと判断されるでしょう。この場合、営業職にあまり影響のない弱みを伝えるほうが、評価を下げずに済みます。

企業ごとに求められる能力を意識して強みと弱みの内容を変えられると、選考時の評価を高められます。

説得力のあるエピソードを用意する

強みと弱みを伝えるときは、説得力のあるエピソードを用意しましょう。具体的なエピソードがないと「本当にそのスキルや能力を持っているのか」と疑われてしまうからです。

たとえば、リーダーシップをアピールする場合には、どのような場面でリーダーシップを発揮したかを伝えるようにしてください。「野球部で部長を務めており、部員100名をまとめていた」などのエピソードがあれば、採用担当者はリーダーシップがあると評価しやすくなります。

質問されたときに伝えられるよう、強みを裏付けるエピソードや弱みを改善するための具体的な行動などは事前に用意しておきましょう。

エピソードを使って強みをうまくアピールするコツについては、「就活の自己PRで強み・エピソードをアピール!10個の例文で書き方を解説」の記事もご覧ください。

強みや弱みはひと言で表せるようにする

強みや弱みをひと言で表せるようになると、分かりやすくアピールできます。強みと弱みは、ひと言で表すパターンと詳しく伝えるパターンを両方用意しておくのがポイントです。

「リーダーシップ」「主体性」のようにひと言で表すとイメージしやすく、アピールにも使いやすくなります。「私の強みはリーダーシップです」のように、簡潔にまとめられるでしょう。

一方で、「どのようなリーダーシップですか」と深掘りされた場合は、「自分から積極的に動くことで、周囲を引っ張るリーダーシップです」のように詳しく伝える必要があります。

最初から詳しく伝えようとしてしまうと、どのような強みや弱みなのかが伝わりにくくなるデメリットがあります。まずはシンプルに答えられるよう、一言で簡潔にまとめておいてください。

弱みは強みに言い換えられるものを選ぶ

就活で弱みを伝えるときは、強みに言い換えられる特徴を選ぶことが重要です。言い換えができない致命的な弱みは、自己PRとして使えないだけでなく、社会人としての評価にも悪影響を及ぼす可能性があります。

たとえば、「嘘をついてしまう」「時間を守れない」といった弱みは、強みに言い換えられません。就活で伝える弱みは、強みに言い換えられるものに限定することで、評価を下げずにアピールできます。

弱みは対処方法と結果を一緒に伝える

就活で弱みを伝えるときは、対処方法や結果とあわせてプラスになる内容で締めることが重要です。就活において、弱みを把握しているだけでは意味がありません。企業はその弱みをどう分析し、対処したのかを知りたいと考えているからです。

たとえば、「計画性が不足している」という弱みを伝える場合、「改善のために毎日のタスクを整理し、締め切りを守れるようになった」のようにプロセスや結果を添えると、弱みを克服したプラスの印象で終えられます。

弱みを伝える際は、必ず対処方法や結果とセットで伝え、プラスで終わるよう意識しましょう。「「強み」と「弱み」の質問はどう答えたら良い?回答のコツや例文を紹介!」の記事も参考にしてください。

かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活で分析した強みを聞かれたときの回答例文6選

就活で強みを聞かれたときは、採用担当者が活躍する姿をイメージしやすいよう、具体性を持ってアピールすることが大切です。ここでは、面接で強みを聞かれたときの回答例文を6つ紹介します。

強みの回答例文1.主体性

私の強みは、チームでプロジェクトを進める際に主体性を持って行動できるところです。

私は所属するゼミの研究において、チームで協力して地方創生に関するプロジェクトに取り組みました。私たちのチームは、テーマを決めるのに時間がかかってしまい、研究に取りかかるのが遅れてしまいました。そこで、私はメンバーで協力してプロジェクトを進められるように、スケジュール表を作成し、遅れている作業があれば話を聞いて協力しました。

3ヶ月間という限られた時間でしたが、研究結果をまとめて市長や役場の職員に発表すると、地元の新聞にも取り上げられ、市民からも感謝の声が寄せられました。

私はこの経験から、主体的に物事に取り組むことで、チームの成果を最大化できると学びました。御社に入社後も、私の強みである主体性を活かしてチームのメンバーで協力し合える環境づくりをしていきたいと考えています。

強みの回答例文2.協調性

私の強みは、周囲と適切なコミュニケーションを取って課題を解決できる協調性です。

私は大学3年生の夏休みに、長期インターンシップに参加しました。私はグローバル営業部に所属し、海外のお客さまとのプロジェクトのスケジュール管理をサポートするのが主な業務でした。最初は指示された業務をするだけでしたが、周囲とコミュニケーションを取るうちに、複数あるプロジェクトを一元管理できていないという課題に気づきました。

そこで、私は関係する方々にアドバイスをもらいながら、部署内で共有できるスケジュール表を作成しました。その結果、「仕事の効率が上がった」と感謝の言葉をいただきました。

私はインターンシップでの経験を通して、課題を解決するためには周囲との適切なコミュニケーションが欠かせないと学びました。御社に入社後も、周囲と協力しながら売上アップに貢献していきたいと考えています。

強みの回答例文3.柔軟性

私の強みは、臨機応変に対応できる柔軟性です。

私は高校生のころから、レストランでアルバイトをしています。ある日、家族連れのお客さまが来店された際、お子さまにアレルギーがあるため、特定の食材を除去して提供できないかと相談がありました。レストランでは基本的にアレルギーに対応していないものの、私はマ

ネージャーに相談したうえで、お客さまに対応可能なメニューを提案しました。

マネージャーとシェフが、「できることならお客さまの要望にお答えしたい」という私の気持ちを理解してくれた結果です。また、この出来事をきっかけにアレルギー対応食がメニューに追加されました。

私はこの経験から、臨機応変に自ら考えて行動することの大切さを学びました。御社に入社後も、私の強みである柔軟性を活かして顧客の満足度向上に貢献していきたいと考えています。

強みの回答例文4.実行力

私の強みは、周囲と協力し、目標達成に向けて挑戦できる実行力です。

私は所属するダンスサークルでイベント企画を担当していました。最も苦労したのが、大学2年生のときに主催した大規模なダンスイベントの企画です。当初は資金調達やゲストの手配といった課題に直面しましたが、私がサークルのOB・OGに相談して協力を得られることになりました。

また、企画担当のメンバーだけでは人手が足らず、私はサークル全体の意見を集約したうえで役割を分担し準備を進めました。結果として、イベントは過去最大の来場者数を記録して大成功を収めました。

私はこの経験から、企画職に必要な実行力を身につけました。御社に入社後も、新たな価値を創造していけるよう、前向きに挑戦し続けたいと考えています。

強みの回答例文5.継続力

私の強みは、目標を達成するために努力を重ねられる継続力です。

私は高校生のころから、大学在学中にアメリカへ留学するという目標がありました。入学当初は、語学力に自信がありませんでしたが、長期的に一歩ずつ学んでいくしかないと覚悟を決めて学習に取り組みました。

毎日最低でも4時間以上の勉強を欠かさず継続した結果、大学2年生になって受験したTOEICで830点を獲得しました。自信を持って臨んだ留学選考では、英語で書いた志望理由書が評価され、1年間のアメリカ留学を叶えました。

私はこの経験から、目標とする成果を得るためには毎日の積み重ねが大切だと学びました。御社に入社後も、困難な課題や問題にも徹底的に向き合い、自己成長してチームに貢献していきたいと考えています。

強みの回答例文6.課題解決力

私の強みは、課題を特定し、さまざまな視点から解決に導く力です。

私は大学時代、野球部のマネージャーを務めていました。マネージャーの主な仕事は、選手の練習環境を整えたり部費の管理をしたりすることです。一部の部員から、何にどれだけの部費が使われているかをきちんと精査してほしいとの声があり、私は過去5年分の会計報告書から、削れる項目と削れない項目を洗い出しました。

そして、監督と部長に相談してミーティングを重ね、遠征費を見直すことに決めました。その結果、1人あたりから徴収する部費が抑えられ、部員の不満を解消できました。

私はマネージャー経験を通じて、より良い形で問題を解決するためには、さまざまな視点から物事を分析する必要があると学びました。御社に入社後も、顧客のニーズをよく理解し、最適な提案をしていきたいと考えています。

志望業界向けに強みをアピールする自己PRの例文を知りたい方は、「強み・業界別自己PRサンプル集|魅力が伝わる書き方のポイントを解説」をご覧ください。

かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活で分析した弱みを聞かれたときの回答例文6選

就活において弱みを伝えるときは、改善するための工夫や行動を具体的に伝えるのがポイントです。以下で、面接で弱みを聞かれたときの回答例文を6つ紹介するので、ぜひ参考にしてください。

弱みの回答例文1.優柔不断

私の弱みは、優柔不断なところです。

私は、所属する経済学部のゼミで研究に取り組んだ際、調査方法を決めるために教授やサークルの先輩など、さまざまな人にアドバイスを求めました。最終的に調査方法を1つに絞れず、アンケートを取ったり企業に話を聞きに行ったりしているうちに、資料をまとめる時間が足りなくなるという経験をしました。一方で、さまざまな人の意見に耳を傾けたことで、研究内容に深みが増したと感じています。

今後は多様な意見を取り入れながらも早い決断ができるよう心掛けていきます。

弱みの回答例文2.競争心がない

私の弱みは、競争心がないところです。

私は小学生のころから柔道を始め、最初のうちはテストに合格して保有する階級が上がるのをとても楽しく感じていました。しかし、中学生になって大会に出場するようになると、緊張から思うような試合運びができず、コンプレックスを感じるようになりました。

個人競技で勝利を目指すよりも仲間と一緒に目標達成に向かって努力したいと考えるようになり、高校入学と同時に柔道を辞め、合唱部に入部しました。大学でも合唱部に所属し、昨年は全国コンクール出場を果たしました。

今後も仲間と目標に向かって努力することで、自分を高めていきたいと考えています。

弱みの回答例文3.落ち込みやすい

私の弱みは、失敗すると落ち込みやすいところです。

私は普段から人前で発言するときに自信を持てず、緊張してうまくいかないと感じる場面が多くあります。その度に「失敗するのは悪いことではない」と考えるようにし、少しでも自信を持つために事前準備を徹底するようにしました。

ゼミの代表として参加した討論会では、研究内容を何度も繰り返し読み込んで質問対策をしました。その結果、ゼミの仲間から「堂々と意見を述べられていて存在感があった」といった言葉をもらいました。

今でも失敗すると落ち込んでしまいますが、物事に取り組むときは事前に準備をして対策したいと考えています。

弱みの回答例文4.我が強い

私の弱みは、我が強いところです。

私はサッカー部のマネージャーを務めており、段取りが悪い後輩の仕事を率先してカバーするよう心掛けています。指示を出すよりも自分が動いたほうが早いと考えていましたが、ある日、私のミスが原因で備品が足りない場面がありました。そこで、マネージャー全員でミーティングをしてそれぞれの役割分担をあらためて明確にしました。

自己判断で行動してしまう場面もありましたが、持ち前のリーダーシップを発揮して、マネージャー全員が一丸となって仕事に取り組めるようルールづくりをしました。

今後もリーダーシップをより良い形で発揮できるよう、周囲と協力して業務に取り組んでいきます。

弱みの回答例文5.諦めが悪い

私の弱みは、諦めが悪いところです。

授業の一環として地域のボランティア活動を企画した際、私はできる限り多くの人に参加してほしいと考え、チラシやポスターを作成しました。地元住民の興味を引くために、デザインにこだわってチラシとポスターを作成しましたが、その分作業に時間がかかってしまいました。クラスメートと話し合ってデザインを決めたあとも自己判断で修正するなど、ペースを乱してしまったと反省しています。

私はこの経験から、状況次第では完成度よりも作業スピードを重視すべきだと学びました。現在は、周囲の意見に耳を傾けながら作業に取り組むようにしています。

弱みの回答例文6.理屈っぽい

私の弱みは、理屈っぽいところです。私は常に物事を理屈で捉える傾向があるため、所属する吹奏楽部でのミーティングで意見を述べたときも、「屁理屈だ」と言われて人間関係がぎくしゃくする場面がありました。

私はあらゆる物事を理解するためには、論理的思考力が欠かせないと考えています。しかし、相手がどのように感じるかを考えて発言したり立ち居振る舞ったりすることも大切です。今は論理的に考えると同時に、感性を磨く努力をしています。

今後も、周囲に気を配りながらチームにとって最適な方法を提案していきたいと考えています。

就活で自分の弱みを伝える際のポイントを知りたい方は、「就活で使える弱み一覧105選を紹介!伝え方や注意点も例文付きで解説」も参考にしてください。

かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

強みと弱みを分析して就活でアピールしたいあなたへ

就活を始めたものの、「どのように強みと弱みを分析したらよいのか」「強みと弱みはどう伝えたらアピールにつながるのか」などと悩む就活生も多いでしょう。

自分の強みと弱みを明確にするためには、自己分析が欠かせません。また、面接で聞かれたときには、自己分析によって明確になった強みと弱みを伝えてから具体的なエピソードを述べると説得力が生まれます。

自分の強みと弱みが分からずに行き詰まったときは、就職エージェントへの相談がおすすめです。キャリアチケットでは、専任のキャリアアドバイザーが自己分析から面接対策まで、選考を通過するためのあらゆるサポートを行っています。自分の強みと弱みを分析して効果的にアピールしたい就活生は、ぜひ気軽に利用してみてください。

かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。