このページのまとめ

- ブラック企業の特徴は、長時間労働・サービス残業・ハラスメントの常態化などに表れる

- 「求人が頻繁に出ている」「雇用条件が不明瞭」といった企業には注意が必要

- 面接官の態度や社内の雰囲気などを見て、ブラック企業かどうかを見極められる

「就活で後悔したくない」「ブラック企業に就職したらどうしよう」と不安を感じている就活生の方もいるでしょう。

「入社した会社がブラックだった…」と後悔しないためには、ブラック企業とホワイト企業の見分け方を知っておくことが大切です。たとえば、詳しい雇用条件や離職率を調べたり、説明会や面接で企業を訪れた際に雰囲気を確かめたりする方法があります。

この記事では、ブラック企業の定義やよくある特徴、ブラック企業に就職しないための予防策を紹介。ブラック企業を見抜き、長く働ける企業に就職しましょう。

無料でプロに相談!自分に合うホワイト企業を探す

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- ブラック企業の定義

- ブラック企業に多い12個の特徴

- 1.長時間労働が当然になっている

- 2.法定の休日数が遵守されず有給も取得できない

- 3.給与が最低賃金以下である

- 4.残業代の未払いが続いている

- 5.経費を自腹で負担させられる

- 6.日常的にハラスメント行為がある

- 7.ノルマが厳し過ぎる

- 8.離職率が高い

- 9.社員を退職させない・退職に追いやる

- 10.雇用契約に含まれない業務をさせられる

- 11.上司の命令が絶対になっている

- 12.飲み会やイベントには強制参加

- ブラック企業を見分ける7つのポイント

- 1.頻繁に求人を出していないか

- 2.雇用形態に不明瞭な点はないか

- 3.離職率・休職率が高くないか

- 4.社内や社員の雰囲気は暗くないか

- 5.面接官が高圧的・横柄な態度ではないか

- 6.同業他社と比較して待遇が極端ではないか

- 7.口コミサイトの評価が悪くないか

- ホワイト企業と判断できる6つの特徴

- 1.基本給の水準が高い

- 2.サービス残業がない・残業時間が少ない

- 3.有給休暇を十分に取得できる

- 4.柔軟な働き方ができる

- 5.福利厚生・教育研修が整っている

- 6.人事評価制度の透明性が高い

- ブラック企業に就職しないための予防策4選

- 1.理想の働き方のイメージを固めておく

- 2.応募前に求人情報の内容を細かくチェックする

- 3.不明点や疑問点は面接で解消する

- 4.労働内容や条件に納得したうえで契約を結ぶ

- ブラック企業の見分け方を知って就活を成功させたい方へ

ブラック企業の定義

ブラック企業の明確な定義はありません。しかし、厚生労働省の「ブラック企業について」によると、一般的には以下のような特徴を持つ職場はブラック企業に該当するでしょう。

1.労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す

2.賃金不払残業や、いじめ・嫌がらせ等のパワーハラスメントが横行する等、企業全体のコンプライアンス意識が低い

3.採用時に合意した以上のシフトを入れる

4.退職を申し出た際に「ノルマ」や「罰金」を理由に辞めさせない

引用元:京都新卒応援ハローワーク「ブラック企業について」

このような状況が常態化している企業に就職してしまうと、職場環境や仕事そのものに不満が溜まっていったり、ストレスや寝不足による体調不良を引き起こしたりするといったリスクがあるでしょう。

参照元

厚生労働省

京都新卒応援ハローワーク

無料でプロに相談!自分に合うホワイト企業を探す

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

ブラック企業に多い12個の特徴

ブラック企業では、表向きは「社員が成長できる環境」「アットホームな職場」といった言葉を強調しつつ、労働者に過度な負担を強いるケースが多く見られます。社員を消耗品のように扱うため、人が定着しない職場環境であることも少なくありません。

ここでは、ブラック企業に多い特徴を具体的に解説します。ご紹介する特徴がより多く重なっている企業ほど、悪質な労働環境であるといえるでしょう。

1.長時間労働が当然になっている

毎日の長時間労働が当然になっているのは、ブラック企業の代表的な特徴です。定時の概念が形骸化しており、残業や休日出勤が当たり前のように求められます。

「繁忙期だから仕方ない」と説明されることもありますが、慢性的に長時間労働が続く場合、業務量や人員配置に問題がある可能性が高いでしょう。長時間働くことが美徳とされる傾向にあり、心身の疲労が蓄積しやすくなってしまいます。

2.法定の休日数が遵守されず有給も取得できない

労働基準法で定められた休日数が守られていなかったり、有給休暇を取得させてもらえなかったりすることも、ブラック企業の特徴です。

労働基準法35条により、「使用者は少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を労働者に与えなければならない」ことが定められています。

年次有給休暇に関しても、労働基準法39条で「労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、最低10日の有給休暇を与えなければならない」と定められており、これらを守らないのは法律違反です。

また、2019年4月の法改正により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の有給休暇取得が義務付けられました。これらの義務や労働者の権利を保障しない会社は、ブラック企業の疑いがあります。

参照元

e-Gov法令検索

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

厚生労働省

年5日の年次有給休暇の確実な取得

3.給与が最低賃金以下である

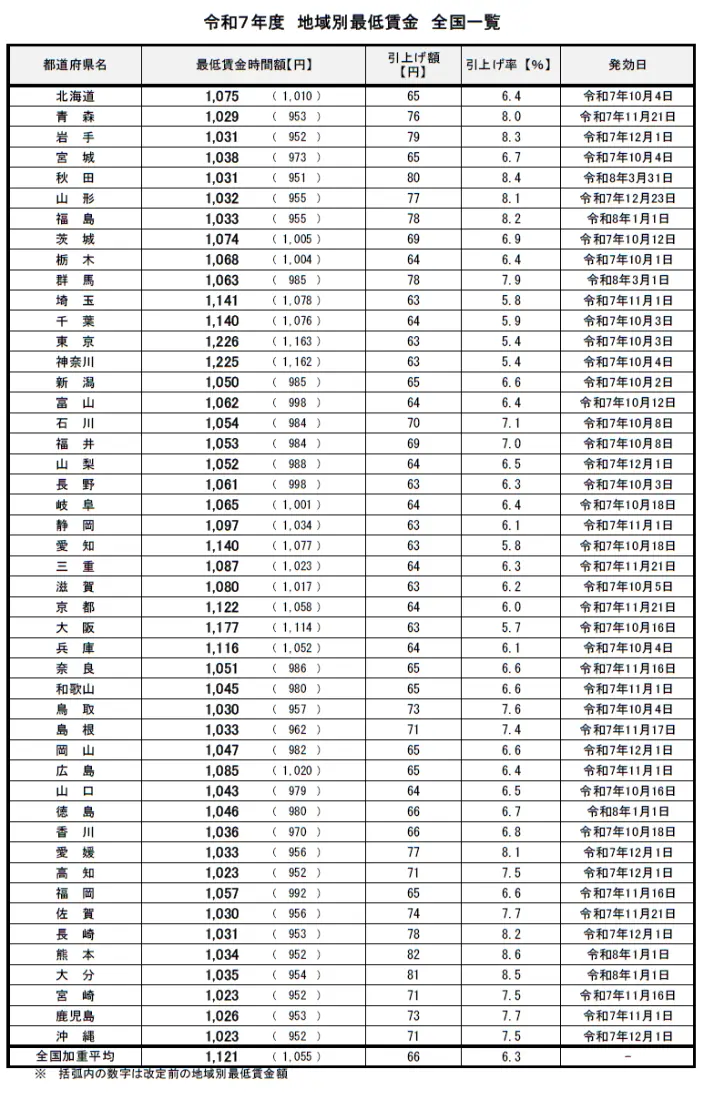

給与が最低賃金を下回っていることも、ブラック企業に多い特徴の一つです。都道府県別の最低賃金は国によって定められており、企業が労働者に支払う賃金は、常に最低賃金を上回っている必要があります。

令和7年度の地域別最低賃金は、以下のとおりです。

引用元:厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」

月給を時間に換算した際、該当する地域の最低賃金を下回っているようであれば、その企業はブラック企業である可能性が高いでしょう。

参照元

厚生労働省

賃金 (賃金引上げ、労働生産性向上)

4.残業代の未払いが続いている

残業代の未払いが続いていることも、ブラック企業といえる特徴の一つです。残業代が正しく支払われない企業は、法令遵守の意識が低いといえます。サービス残業が当然視され、「みなし残業だから」「自己研鑽の一環だから」といった理由で未払いを正当化することもあるようです。

このような企業では労働時間の管理が曖昧で、社員の負担だけが一方的に増えていきます。残業代の扱いについて明確に説明できない企業は警戒すべきです。

5.経費を自腹で負担させられる

業務に必要な交通費や備品代などを経費で落とさず、社員に自腹で負担させる企業もブラック企業に多い特徴です。

本来会社が負担すべき経費を労働者に押し付けることで、社員が受け取る実質的な賃金は下がってしまいます。経費精算のルールが曖昧だったり、経費を申請しても却下されるケースが続いたりする場合は、会社の体質に問題があると考えられるでしょう。

6.日常的にハラスメント行為がある

ブラック企業では、パワハラやセクハラなどのハラスメント行為が横行していることがあります。

ハラスメントが日常化している職場では、安心して働くことができません。怒鳴る、人格を否定する、無視するといった行為が容認されている場合、精神的な負担が大きくなります。

上司と部下という立場を利用してこれらのハラスメント行為が横行している企業は、ブラック企業の可能性が高いでしょう。

ブラック企業を避けるためには、しっかり企業研究を行い情報収集することが大切です。「企業研究のやり方と就活に活かすコツを解説!効率的な進め方とは?」の記事では企業研究のやり方をご紹介しています。企業研究をしたことがない方は、ぜひご覧ください。

7.ノルマが厳し過ぎる

達成が困難な厳しいノルマを課すことも、ブラック企業の特徴です。ノルマを達成できなかった場合に強い叱責を受けたり長時間労働を強いられたりすることで、精神的なプレッシャーが増大します。

ノルマを達成できたかどうかが評価基準となり、過程や目標達成までの努力が一切考慮されない職場では、社員が疲弊しやすくなり体調不良のリスクも大きくなるでしょう。

8.離職率が高い

離職率が高い企業も、ブラック企業である可能性があります。短期間で多くの社員が辞めていく企業は、何らかの問題を抱えている可能性が高いでしょう。

離職率の高さは、労働環境や人間関係、待遇面などに社員が不満を抱いているというサインでもあります。面接時に社員の定着率について質問してみて、曖昧な回答しか得られなかった場合は注意が必要です。

厚生労働省の「-令和6年雇用動向調査結果の概況-」によると、パートタイムを除く一般労働者の離職率は11.5%でした。志望業界によって離職率に差はあるものの、離職率が高いか低いかを判断する際は、一旦上記の数字を基準にしてみると良いでしょう。

参照元

厚生労働省

-令和6年雇用動向調査結果の概況-

9.社員を退職させない・退職に追いやる

退職を申し出ても過剰に引き止められたり、反対に無理やり退職に追い込んだりするのも、ブラック企業の特徴です。退職を認めず、精神的な圧力をかける行為は明らかに問題があります。

一方、特定の社員に過度な業務を押し付け、自主的に辞めざるを得ない状況を作るケースもあるようです。

10.雇用契約に含まれない業務をさせられる

雇用契約時の労働内容に含まれていなかった業務を、当然のようにさせられる場合も注意が必要です。

業務範囲が曖昧で、「何でもやるのが当たり前」という風土がある企業では、責任と負担が際限なく増えていきます。就職した企業で契約内容と実際の業務が大きく乖離していた場合は、働き方を見直す必要があるでしょう。

11.上司の命令が絶対になっている

上司の指示が常に優先され、部下が意見を言えない雰囲気の職場も、ブラック企業に多く見られます。たとえ不適切な命令であっても社員が従わざるを得ない状況は、健全な職場であるとはいえません。風通しの悪い職場では、このような不正や問題が表面化しにくくなります。

12.飲み会やイベントには強制参加

業務外の飲み会や社内イベントへの参加を強制される企業もブラック気質があります。断ると評価が下がる、参加が当たり前という風潮は、社員のプライベートを侵害しています。仕事と私生活の線引きができない企業は、決して働きやすい環境とはいえないでしょう。

ブラック企業の特徴については、「ブラック企業とは?長時間労働やハラスメントなど特徴と見分け方を解説」の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

無料でプロに相談!自分に合うホワイト企業を探す

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

ブラック企業を見分ける7つのポイント

ブラック企業を見極めるためには、先述した特徴をふまえて客観的にチェックをすることが大切です。ここでは、ブラック企業の見分け方を6つ紹介します。

1.頻繁に求人を出していないか

何度も求人を出している企業は、社員が短期間で辞めている可能性が考えられるため、ブラック企業の疑いがあります。社員が定着する企業であれば、必要な人材が採用できた時点で求人を取り下げるでしょう。

「常に求人を出している」「短期間で何度も募集している」といった企業は、離職者が多く出ていて退職を前提に採用しているケースが考えられます。

また、「社員が辞めたらまた採れば良い」と考えて人材育成に力を入れていない可能性もあり、社員を使い捨てるような働かせ方をしていることも懸念されるでしょう。

求人の頻度や掲載期間は、企業の人材に対する考え方を見抜く手がかりです。就活サイトで見かける求人に違和感を感じたら、口コミや離職率をチェックしてみましょう。

2.雇用形態に不明瞭な点はないか

募集要項に具体的な仕事内容や条件が明記されていない企業は、ブラック企業の可能性があります。なぜなら、通常の企業は自社の強みや働く環境、業務内容について具体的に説明し、学生に魅力を伝えようとするからです。

一方で、ブラック企業は「若手が活躍中」「アットホームな雰囲気」「やる気重視」など、一見聞こえの良い表現でごまかす傾向があります。たとえば、年収例や仕事内容、1日の流れ、評価制度といった情報が一切なく、抽象的な言葉ばかり並んでいる場合は注意が必要です。

3.離職率・休職率が高くないか

入社3年以内の離職率や休職率が高い企業は、ブラック企業である可能性があります。働きやすい職場であれば、社員がすぐに辞めることは少ないでしょう。離職率や休職率が高い企業では、長時間労働や人間関係のストレスが原因で心身に不調をきたし、退職を余儀なくされるケースも見られます。

たとえば、離職率を調べてみた企業で「毎年のように新卒が3割以上辞めている」という情報があるなら、業務負荷や職場環境に問題がある可能性を疑ったほうが良いでしょう。調べても離職率がわからなかった場合は、会社説明会や面接の場で積極的に質問して、実態を確認することが大切です。

4.社内や社員の雰囲気は暗くないか

社内の雰囲気や社員の様子を見ることも、その企業がブラックかどうかを見極めるヒントです。採用ページでは魅力的なことが書かれていても、実際に会った社員の雰囲気が暗かったり無愛想だったりする場合は、職場環境や組織風土に問題がある可能性があるでしょう。

また、会社説明会の受付が雑だったり会場の掃除が行き届いていなかったりする場合、「この企業は細かいところに気を配らない=管理体制が甘いのでは」という判断基準になることも。

実際に現場を見ることで、求人情報だけでは分からない企業の実態を感じ取れます。違和感を覚えたら、その直感は大切にしたほうが良い場合もあるでしょう。

社内の雰囲気を知りたい場合は、インターンシップへの参加も一つの手段です。「インターンシップとは?行う意味や期間別の特徴をご紹介」の記事ではインターンシップの目的やメリットなどを紹介しているため、併せてご一読ください。

5.面接官が高圧的・横柄な態度ではないか

面接官が高圧的・横柄な態度かどうかも、ブラック企業を見極めるヒントになります。本来、採用面接はお互いを理解するための場です。そのため、応募者を見下すような態度を取ったり失礼な質問を投げかけたりする企業は、職場全体の雰囲気や人間関係に問題があるかもしれません。

たとえば、「その程度の志望動機で通ると思ってるの?」「君みたいな何の取り柄もない人がうちで働けるの?」などど就活生を威圧したり、明らかに不機嫌な態度を取ったりする行動が見られた場合、その企業ではパワハラが当たり前になっている可能性があります。

6.同業他社と比較して待遇が極端ではないか

同業他社と比べて待遇が極端に良い、あるいは悪い企業にも注意が必要です。高待遇を強調している場合、その裏では長時間労働や成果主義のプレッシャーが強い可能性があります。

また、反対に相場よりも明らかに条件が悪い場合は、人件費を過剰に削減する体質が疑われます。志望業界の水準と照らし合わせ、その条件が適切なのかを冷静に考えることが重要です。

7.口コミサイトの評価が悪くないか

口コミサイトは、企業で実際に働いた人の声を知る貴重な情報源です。口コミをすべてを鵜呑みにする必要はありませんが、同じ内容の不満や指摘が繰り返されている場合は、信憑性が高いと考えられます。

特に長時間労働やハラスメント、評価制度に関する悪評が多い企業は注意が必要です。企業から発信される公式情報だけでなく、第三者の視点も取り入れて総合的に判断しましょう。

就職エージェントを利用して確実な情報を得るのも手

就職エージェントでは、紹介先となる企業にスタッフが実際に訪問している場合があります。社風や職場の雰囲気などを聞けるので、ミスマッチを防ぐのに有効です。

また、就職に関する相談も無料で対応してもらえるため、企業には直接聞きづらいことも、エージェントを通してであれば聞きやすいでしょう。

無料でプロに相談!自分に合うホワイト企業を探す

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

ブラック企業に就職しないための予防策4選

ブラック企業を避けるためには、就活の段階で企業に関する情報を見極めることが大切です。企業側は良い面を強調して発信する傾向にあるため、求職者自身が冷静に判断する姿勢が求められます。

そのためには、自分の価値観を明確にし、求人情報や面接で得られる情報を多角的に検討することが欠かせません。ここでは、ブラック企業に就職しないために実践したい4つの予防策を解説します。

1.理想の働き方のイメージを固めておく

ブラック企業に就職しないためには、自分にとって理想の働き方を明確にしておくことが大切です。労働時間や休日数、仕事内容、働く環境などで自分の希望が曖昧なままだと、条件の悪さに気づきにくくなってしまいます。

たとえば「残業は月何時間まで許容できるか」「仕事と私生活のバランスをどう保ちたいか」といった具体的な軸を持つことで、その企業が自分に合っているかを冷静に判断できるでしょう。

「理想の働き方はどうやって考えればいい?」とお悩みの方は、「企業選びの軸の決め方は?重視することや面接での回答例文20選も紹介」の記事を参考にイメージしてみてください。

2.応募前に求人情報の内容を細かくチェックする

企業にエントリーする前に、求人情報の内容は細かくチェックしましょう。先述のとおり、給与や勤務時間、休日の表記が曖昧だったり、「やりがい」「成長できる環境」といった抽象的な言葉ばかり並んでいる場合は注意が必要です。

たとえ待遇が良くても表面的な条件だけで判断せず、記載内容に一貫性があるか、具体性があるかを丁寧に確認することで、ブラック企業に就職するリスクを減らすことができます。

3.不明点や疑問点は面接で解消する

面接は企業から評価される場であると同時に、求職者が企業を見極める場でもあります。求人情報だけでは分からない残業の実態や評価制度、職場の雰囲気などについては、遠慮せず質問しましょう。

質問に対して曖昧な回答しか得られない場合や、質問自体を嫌がるような態度が見られる場合は、警戒したほうが良いかもしれません。採用活動をする企業にとって多少都合の悪い情報も誠実に説明してくれるかを見極めることも、ブラック企業の回避につながります。

4.労働内容や条件に納得したうえで契約を結ぶ

内定をもらってもすぐに入社するとは言わず、労働内容や条件に納得したうえで契約を結ぶことが大切です。労働時間や給与、残業代の扱い、業務内容などが口頭説明と書面で一致しているかを必ず確認しましょう。

少しでも不明点や違和感があれば、納得できるまで確認する姿勢が大切です。条件に不安を抱えたまま契約を結ぶと、入社後に後悔する可能性が高くなります。

無料でプロに相談!自分に合うホワイト企業を探す

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

ホワイト企業を見分ける6つのポイント

ホワイト企業もブラック企業と同じく定義があるわけではないものの、一般的には働きやすさ・安心・成長環境がそろった職場のことを指します。

ここでは、ホワイト企業によく見られる特徴を6つまとめました。企業研究や説明会のチェックポイントとして、ぜひ活用してみてください。

1.基本給の水準が高い

基本給の水準が高い企業は、安定した経営と従業員を大切にする姿勢があると判断できます。特に、賞与や手当よりも、毎月の基本給がしっかりしているかが重要なチェックポイントです。

たとえば、「年収が高く見えるが、ほとんどが歩合制や成果報酬」といった求人は要注意。ホワイト企業は、成果だけでなく安定的な収入を保証する仕組みを整えており、社員が長く働ける環境を作っています。給与水準=企業体力のバロメーターともいえるでしょう。

2.サービス残業がない・残業時間が少ない

残業が少なくサービス残業もない企業も、ホワイト企業といえるでしょう。一般的にホワイト企業に該当する企業は、月の残業時間が20時間以下であることが多く、業務量のバランスや仕事の進め方が効率的に整っています。

残業が少なければプライベートと仕事の両立もしやすく、ワークライフバランスを重視したい人にとっては理想的な職場環境だといえるでしょう。

3.有給休暇を十分に取得できる

有給休暇取得率が高い企業は、社員が安心して働けるホワイト企業といえます。有給が単なる制度として存在しているだけでなく、「取得しやすい環境がある=組織として社員の生活を尊重している」という証拠になるからです。

効率良く仕事を進める文化が根づいている企業は、誰かが休んでも業務が止まらない体制が整っています。「年間で平均10日以上有給を取得している」「上司が積極的に取得を推奨している」などの環境があると、社員は気兼ねなく休めるでしょう。

4.柔軟な働き方ができる

フレックスタイムやテレワーク、時短勤務など、さまざまな働き方に対応している企業もホワイト企業の可能性があります。多様な働き方に対応できる企業は、社員一人ひとりのライフスタイルや事情を尊重し、柔軟にサポートできる環境を整えているからです。

社員の普段の生活やライフイベントに合わせて働ける制度があると、子育てや介護、自己成長の時間も確保しやすくなり、長く働き続けられるでしょう。

5.福利厚生・教育研修が整っている

福利厚生・教育研修が充実している企業も、社員を大切にしているホワイト企業の傾向があるでしょう。

ホワイト企業は、社員を単なる労働の駒ではなく大切な人材や資産と考えています。そのため、社員が快適に働くための住宅手当や育児・介護支援、レジャー施設の割引制度などに加え、各種研修や資格取得支援制度、自己啓発補助教育などの環境も整えているのです。

こうした福利厚生や教育研修が整っていると社員のモチベーションが高まりやすく、結果的に企業の離職率低下にもつながっていると考えられるでしょう。

6.人事評価制度の透明性が高い

人事評価の基準が明確で、公平に評価される仕組みがある企業は、社員の努力を正当に評価するホワイト企業といえるでしょう。

どのような成果や行動が評価されるのかが明確に定められていれば、社員は納得して働き続けやすくなります。「評価基準が全社員に公開されている」「上司との定期的な面談でフィードバックがある」など、透明性の高い運用が行われている企業であれば安心できるでしょう。

また、評価が給与や昇進にきちんと反映される仕組みがあることで、「頑張りが報われる環境=働きがいのある企業」だとも考えられます。評価制度の透明性は、信頼できる組織運営と健全な企業文化を判断する基準にもなるのです。

ホワイト企業の特徴や探し方を詳しく知りたい方は、「ホワイト企業とは?特徴や就職で見極めるポイントも紹介」の記事も併せて参考にしてください。

ブラック企業に入社しないためにはもちろん、自分に合う企業を見つけるには企業研究と業界研究が欠かせません。「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」や「業界・企業・職種の研究はなぜ重要?就活を効率的に進めるための基礎知識」の記事を参考にして、気になる企業・業界への理解を深めてみましょう。

無料でプロに相談!自分に合うホワイト企業を探す

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

ブラック企業の見分け方を知って就活を成功させたい方へ

「入社してから後悔したくない」、その気持ちは誰にとっても当然のこと。しかし、求人情報や説明会だけでは企業の本当の姿を見抜くのは難しいのが現実です。だからこそ、ブラック企業の特徴や見分け方を知っておくことが、納得のいく就活=ミスマッチのない入社への第一歩になります。

就職活動は、人生のなかでも大きな選択の一つです。目先の内定にとらわれず、安心して長く働ける環境を見極める力を身につけましょう。

ブラック企業を避けて、自分に合った企業と出会いたいと考えている方は、キャリアチケット就職エージェントの活用がおすすめです。キャリアチケットでは、経験豊富なキャリアアドバイザーが非公開求人や企業の内部事情を把握したうえで、あなたに合った企業を紹介します。

応募先企業の離職率や社風、働き方の実態なども詳しく確認できるため、自分一人では調べられない企業の裏側も事前に把握することが可能です。面接対策や選考のサポートもすべて無料で受けられるので、「一人で判断するのは不安」「誰かに相談しながら就活を進めたい」と感じている方にも安心。

あなたの納得のいく就活を実現するために、ぜひキャリアチケット就職エージェントを活用してみてください。

無料でプロに相談!自分に合うホワイト企業を探す

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。