このページのまとめ

- 就活準備は大学生の2年ごろから自己分析やガクチカ作成など少しずつ始めるのが理想的

- 大学生の就活スケジュールは、政府が決めた日程ルールをもとに進行する

- 業界によっては本選考開始が早いため就活スケジュールを事前にチェックしておくと良い

就活を控えた大学生で、全体のスケジュールが分からず悩んでいる方も多いでしょう。実際に、大学3年生になっても何も準備をしていない学生は少なくありません。

本記事では、大学2年生から大学4年生までの一般的な就活スケジュールや、効率良く内定を目指すための準備ポイントをまとめて紹介。時期ごとの行動が明確になることで、焦らず計画的に就活を進められます。ぜひ参考にしてください。

かんたん1分!無料登録就活の進め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 27卒大学生の就活スケジュールと流れ

- 26卒大学生の就活・採用活動スケジュール

- 一般的な大学生の準備から内定までの就活スケジュール

- 大学2年生3月まで/自己分析・企業研究・ガクチカ

- 大学3年生6月ごろ/サマーインターンシップへの参加

- 大学3年生10月ごろ/OB・OG訪問・選考対策

- 大学3年生3月/企業説明会への参加とエントリー

- 大学4年生6月ごろ/本選考・内々定・内定

- いつから就活するべき?キャリアアドバイザーの回答

- 本選考の開始時期が早い企業・業界の就活スケジュール

- 経団連非加盟の上場企業やメガベンチャー

- 外資系企業

- 一部マスコミ企業

- 中小企業

- 26卒の就活スケジュールで従来と異なる点

- 就活の早期化

- インターンシップに関する変更点

- 対面・オンライン双方を活用した面接形式

- 26卒大学生の就活動向

- 就活準備を開始した時期

- インターンシップの参加時期

- 本格的に就活を開始した時期

- ES(エントリーシート)の提出時期

- 最初に面接を受けた時期

- 大学3年生のときに就活を何もしてない割合

- 就活を何もしていない大学3年生がやるべき10の準備

- 1.全体の就活スケジュールの把握

- 2.自己分析

- 3.学生生活の振り返りと言語化

- 4.業界研究

- 5.企業研究

- 6.インターンシップへの参加

- 7.OB・OG訪問

- 8.履歴書やエントリーシートの準備

- 9.筆記試験や適性検査の準備

- 10.面接準備・対策

- 内定獲得へ向けた9つの就活準備ポイント

- 1.多くの企業にエントリーする

- 2.ガクチカをつくっておく

- 3.課題設定・解決能力を磨く

- 4.就活に必要な資金を準備しておく

- 5.就活で有利になる資格を取得する

- 6.ツールを活用して就活スケジュールを管理する

- 7.キャリア形成支援プログラムに参加する

- 8.就活エージェントに相談する

- 9.オファー型サイトを利用する

- 大学生の就活スケジュールに不安を抱くあなたへ

27卒大学生の就活スケジュールと流れ

27卒大学生の就活スケジュールは、以下の流れで進みます。

| 学年 | 時期 | スケジュール |

| 大学2年生 | ~3月 | ・自己分析 ・業界、企業研究 ・ガクチカ |

| 大学3年生 |

4月~ | ・インターンシップ情報公開、募集開始 ・ES(エントリーシート)や面接など選考対策 |

| 6月~ | インターンシップ参加 | |

| 3月~ | 企業説明会・ES提出 | |

| 大学4年生 | 6月~ | ・採用選考 ・内々定通知 |

| 10月 | 内定式 |

就活における27卒とは、2027年3月に卒業予定の学生のことです。一般的な大学生の就活スケジュールは、政府の関係省庁連絡会議で取りまとめた日程ルールに基づいています。

27卒の正式な就職・採用活動時期は令和7年12月ごろに発表されるため、おおむねのスケジュールと流れを把握のうえ計画を立てましょう。大学4年生で就活を何もしていない場合に生じるリスクについては、「大学4年で就活を何もしてないとどうなる?内定獲得の7つのステップ」をご覧ください。

かんたん1分!無料登録就活の進め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

26卒大学生の就活・採用活動スケジュール

令和6年12月に発表された26卒(2026年)卒業予定の大学生の就活・採用活動スケジュールは、以下のように取りまとめられました。

・2025年3月1日以降:広報活動開始(情報解禁)

・2025年6月1日以降:採用選考活動開始

・2025年10月1日以降:正式な内定

就活・採用活動スケジュールについては、政府が関係省庁連絡会議で取りまとめ、経団連に加盟する企業に伝達している内容です。つまり、本格的な就活は大学3年生の3月1日以降に始まると覚えておきましょう。

政府が取りまとめた就活・採用活動スケジュールの注意点は、経団連に加盟する企業を対象にしている点です。経団連に所属していない企業はスケジュールを守る必要がないため、選考のスタートが異なります。

一般的には政府が取りまとめた就活・採用活動スケジュールより早い傾向のため、志望する企業のスケジュールはしっかり調べておきましょう。基本的な就活スケジュールや流れについては、「就活はいつから?大学3年生が始めた平均時期や26卒スケジュールを紹介」の記事で解説しているので参考にしてください。

参照元

厚生労働省

大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について

かんたん1分!無料登録就活の進め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

一般的な大学生の準備から内定までの就活スケジュール

内定獲得を目指すためには、就活スケジュールをもとに計画的に進めていく必要があります。ここでは、スケジュールをもとに就活の具体的な進め方と流れを解説するので、参考にしてください。

大学2年生3月まで/自己分析・企業研究・ガクチカ

大学2年生の3月までは、自分の取り組みだけで行える以下の就活準備を進めていきます。

・自己分析

・企業研究

・ガクチカ

大学2年生の3月までに自己分析や企業研究を行う理由は、大学3年生の6月からサマーインターンシップの募集が始まるためです。募集に遅れないようにするためには、事前に自己分析や企業研究などを行い、どの企業に申し込むかを考えておく必要があります。

また、インターンシップでも選考を行う企業がある点に注意が必要です。履歴書やエントリーシートを作成するためには、自己分析や企業研究、ガクチカが欠かせません。

企業のWebサイトをくまなくチェックしたり、四季報を見たりして企業研究を進めていくほか、学生時代を振り返りガクチカ材料を準備しておきましょう。「就活のやり方と流れを解説!準備から内定までのポイントと相談先も紹介」の記事も参考にしてください。

大学3年生6月ごろ/サマーインターンシップへの参加

大学3年生の6〜9月ごろは、サマーインターンシップの参加時期です。サマーインターンシップは6〜7月ごろにかけて募集が行われ、7〜9月にプログラムが実施されます。

インターンシップの参加では、以下のメリットが得られるため覚えておきましょう。

・自己分析や業界研究を深められる

・実際の業務を体験できる

・社内の雰囲気を体感できるためミスマッチを軽減できる

プログラム内容や期間はインターンシップによって異なるため、事前にプログラムを確認することが大切です。また、9月〜1月ごろは秋・冬インターンシップの時期で、夏とは異なる企業が行っていたりプログラム内容が変わったりしているため、参加しておきましょう。

サマーインターンシップの詳細は「サマーインターンとは何をする?参加する意味やメリットを解説」の記事で解説しているので、こちらをご覧ください。

大学3年生10月ごろ/OB・OG訪問・選考対策

OG・OB訪問は、できるだけ早い時期となる大学3年生の10月ごろにはじめましょう。大学3年生の10月ごろは、就活が徐々に本格化する時期です。就活情報が解禁されると選考準備で忙しくなるだけでなく、OB・OG訪問を行う学生が増えて希望の日程で実施できない場合があります。

就活のスケジュールに余裕が持てるよう、早い時期にOG・OB訪問をしておくのがおすすめです。また、企業によっては10月ごろから会社説明会を開催する場合があるため、応募書類作成や筆記試験、面接などの選考対策も並行して行います。

選考忘れやダブルブッキングが発生しないよう、手帳やアプリなどを活用してスケジュールをしっかり管理するのが重要です。

大学3年生3月/企業説明会への参加とエントリー

大学3年生の3月ごろは大手の就活サイトが開設され、企業へのエントリーも始まります。企業説明会にてエントリー方法がアナウンスされる場合が多いため、指示にしたがってエントリーを済ませましょう。

また、企業によっては、エントリーしたタイミングでWeb適性検査を先行して実施するケースがあります。Web適性検査は自己分析や企業研究と同様に、エントリーする前から準備できる対策の一つです。問題の傾向や答え方の把握がWeb適性検査の対策ポイントとなるため、隙間時間を使って進めておきましょう。

大学4年生6月ごろ/本選考・内々定・内定

本選考の面接回数に決まりはありませんが、平均的で3回ほど行われます。就活の面接は種類によって形式や担当する面接官、形式が異なるため違いを理解しておくのがポイントです。

・一次面接:3〜5人の集団面接/8人程度で行われるグループディスカッション

・二次面接:集団面接/課長、部長クラスとの個人面接

・三次面接:個人面接/企業規模によっては役員や代表取締役との最終面接

応募者数が多数の人気企業や大企業ほど面接の回数も多くなるため、合否が出るまでに時間が掛かる場合もあります。

面接結果が届くまでに1週間程度、次回の面接がメール受信日から1〜2週間後に設定された場合、本選考から内々定が出るまでの期間は1.5〜2ヶ月ほどです。そのため、大学4年生の5月ごろから前倒しで面接をスタートし、テンポ良く選考が進めば、6月中に内々定を獲得できるでしょう。

かんたん1分!無料登録就活の進め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

いつから就活するべき?キャリアアドバイザーの回答

業界や職種によって就活開始時期は異なるため、まだ志望業界が定まっていない学生は余裕をもって早めに始めておくと安心です。選考が特に早い業界としては、IT業界・コンサル業界・業界問わずベンチャー企業が該当します。

方向性が決まっていない場合は大学3年生になったタイミングで、IT業界・コンサル業界・ベンチャー企業のインターンシップに参加してみるのもおすすめです。

就活生がやっておくべきことについては、「就活生が内定獲得のために2月中にやるべき10のこと!賢い過ごし方も解説」や「就活はいつからスタートすれば良い?一般的なスケジュールや準備を解説」の記事にも載っているので参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録就活の進め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本選考の開始時期が早い企業・業界の就活スケジュール

経団連に加盟していない企業では政府が取り決めたルールに沿う必要がないため、独自の選考スケジュールを組んでいる場合もあります。

本選考の開始時期が早い企業・業界の就活スケジュールをまとめたので、ぜひ参考にしてください。

経団連非加盟の上場企業やメガベンチャー

経団連に加盟していない上場企業やIT系、メガベンチャーは、就活スケジュールが柔軟な傾向にあります。

大学3年生の冬から選考が開始となるケースも多く、なかには大学3年生のうちに内定を出す企業も少なくありません。一般的なスケジュールよりも前倒しで採用活動を進める動きは、優秀な学生を早めに獲得したい狙いがあります。

外資系企業

外資系企業は、一般的な日系企業に比べると選考開始時期が早い傾向です。サマーインターンシップが終わる大学3年の秋ごろに選考が始まり、年内には内定が通知されます。

サマーインターンシップの成果が選考に直結する企業もあるため、外資系を志望する方はスケジュールと申込締切日を確認しておきましょう。外資系企業のインターンシップに参加するメリットなどは、「外資系インターンの特徴・選考フローから探し方まで解説!人気業界も紹介」で詳しく解説しています。

一部マスコミ企業

一部のマスコミ企業は、経団連に加盟している場合でも比較的早い時期に選考が始まります。マスコミ業界では慣例として、大学3年の秋ごろに選考を開始し、卒業年度に入る直前の3月までに内定を出す企業が多い傾向です。

また、マスコミ業界特有の特徴として、「大手の選考終了後、地方の採用が始まる」という流れがあります。大手のマスコミ企業は、地方採用より早いスケジュールで就活を進めていく点も押さえておきましょう。

中小企業

経団連に加盟していない中小企業は、選考時期が会社によって異なります。一般的な企業と同様のスケジュールを組む場合もあれば、秋採用や通年採用を行う企業もあるなど選考時期はさまざまです。

春夏の採用では人気企業に応募が集中して人材の確保が困難なため、秋採用に注力する中小企業も存在します。中小企業のなかには優れた技術を持っていたり、高い市場シェアを誇っていたりするため、選択肢として候補に入れておくと良いでしょう。

かんたん1分!無料登録就活の進め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

26卒の就活スケジュールで従来と異なる点

2026年度卒業予定の大学生の就活については、スケジュールに一部変更がありました。従来と異なる点を解説するので、27卒の方は就活対策の参考にしてください。

就活の早期化

26卒以降の就活スケジュールでは、例年に比べると全体的に早期化が予想されます。政府と経団連は2022年11月30日に就活スケジュールにおける関係省庁連絡会議を開き、「専門性の高い一部人材の採用日程の弾力化を検討する」としました。

主な就活サイト上では、スケジュールの変更により就活やインターンシップ情報が前倒しで解禁される予定です。前倒しで解禁された場合、就活生は現在のスケジュールよりも早く行動をしなければならない可能性を念頭に置いて学業を進めていく必要があります。

インターンシップに関する変更点

インターンシップについても、新たな定義が適用されます。特定の条件を満たすインターンシップに関しては「インターンシップに参加した学生の情報を、大学3年生の3月以降の採用選考に活かしても良い」となりました。

以下が、新たに分類されたインターンシップ4類型の概要です。

・タイプ1「オープンカンパニー」:個社や業界に関する情報提供、PR

・タイプ2「キャリア教育」:働くことへの理解を深めるための教育

・タイプ3「汎用的能力、専門活用型インターンシップ」:就業体験。学生にとっては自らの能力の見極め、企業にとっては学生の評価材料の取得

・タイプ4「高度専門型インターンシップ」:就業体験。学生にとっては実践力の向上、企業にとっては学生の評価材料の取得

インターンシップと呼ぶのは、就業体験を必須とするタイプ3と4のみです、26卒以降の就活スケジュールでは、大学3年生から修士2年生までを対象としているタイプ3の重要度が高くなります。

企業インターンシップへの参加は、学業との兼ね合いを見てスケジュール調整をすることが重要です。インターンシップの応募方法については、「インターンシップに応募する流れを徹底解説!申し込み方法や注意点も紹介」の記事も読んでみてください。

参照元

内閣官房

2025年(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請

対面・オンライン双方を活用した面接形式

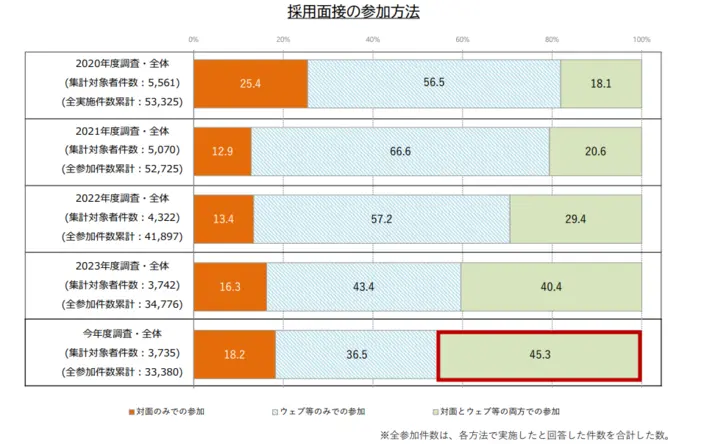

26卒の就活動向では、対面・オンラインいずれの面接形式も採用されています。内閣府の「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査調査結果報告書」によると、採用面接は対面とオンライン両方での参加割合が45.3%を占めていました。

引用元:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査調査結果報告書(14p)」

前年度と比較しても増加傾向のため、今後も対面とオンライン双方を活用した面接形式になることが予想されます。オンラインでの面接が増えると、効率的に就活が可能なだけでなく、志望企業の選択肢も広がるでしょう。

参照元

内閣府

学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査

かんたん1分!無料登録就活の進め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

26卒大学生の就活動向

就活スケジュールを考える際は、就活生がいつごろから準備を進めていくのか把握しておくのもポイントです。26卒大学生の就活動向を説明するので、参考にしてください

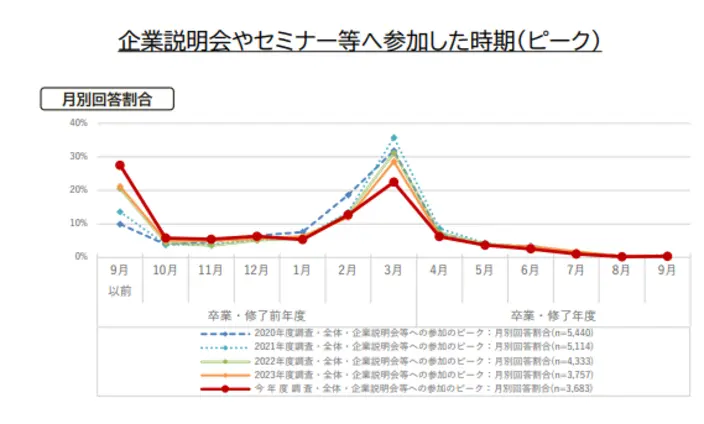

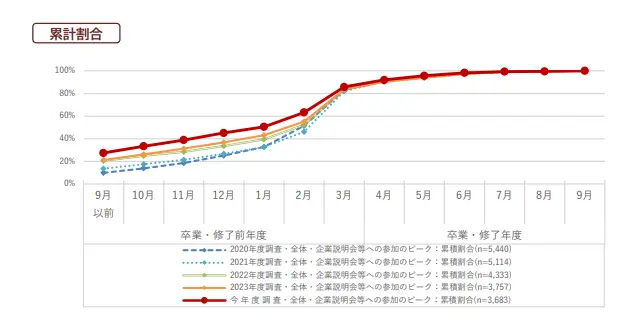

就活準備を開始した時期

就活準備を開始した時期は、大学3年生の9月と3月で分かれている傾向です。約3割の学生が大学3年生の9月以前から就活準備を進めていることが分かります。

引用元:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)(2p)」

就活準備を開始する大学生の割合は9月から徐々に増えており、大学3年生の3月ごろがピークです。

引用元:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)(2p)」

多くの大学3年生はサマーインターンシップに参加するなど9月以前から就活準備を進めているため、早い段階からスケジュールを決めましょう。

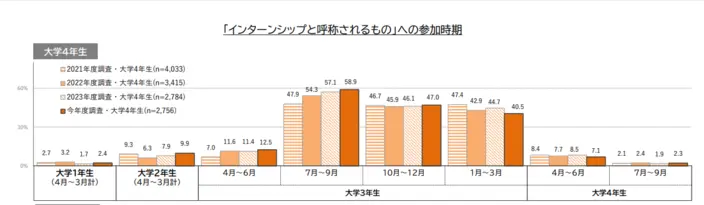

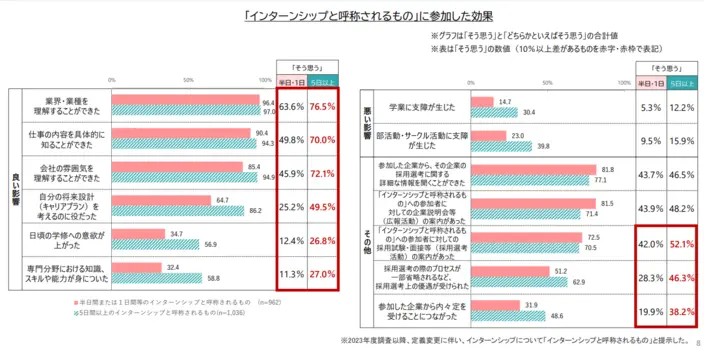

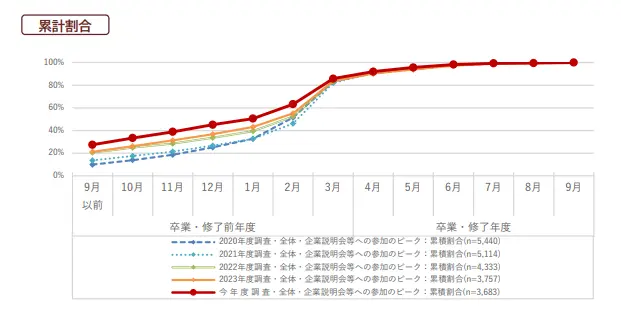

インターンシップの参加時期

インターンシップの参加ピーク時期は、大学3年生の7月ごろです。インターンシップの参加時期は7月~9月ごろが最も多いことが分かっています。

引用元:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)(7p)」

7月はサマーインターンシップが実施される時期となるため、参加する大学3年生は多い傾向です。サマーインターンシップでは、「業界・業種を理解できた」「会社の雰囲気を理解できた」という回答が7割以上を占めています。

引用元:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)(8p)」

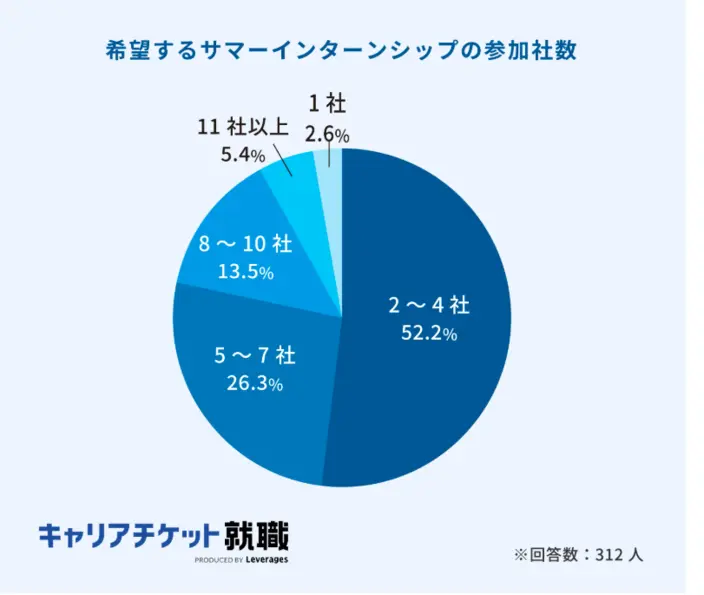

なお、キャリアチケットのアンケートによると、サマーインターンシップの希望参加社数は2〜4社が最多でした。

引用元:キャリアチケット就職「2026年入社予定学生のサマーインターン参加意識に関する調査」

大学3年生のタイミングで2〜4社ほどのサマーインターンシップに参加できるようスケジュールを組むのが、就活成功のコツといえるでしょう。

本格的に就活を開始した時期

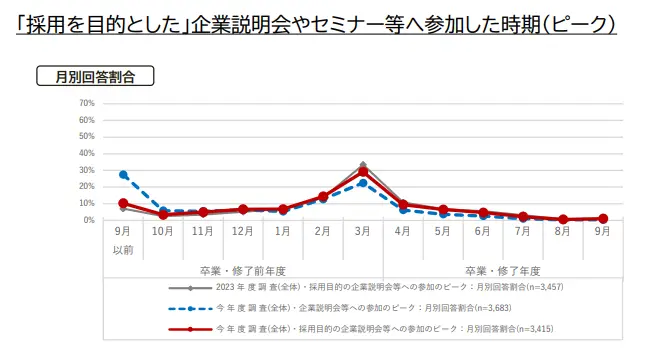

本格的に就活を開始した時期は、大学3年生の3月が多い傾向です。採用を目的とした企業説明会やセミナーなどへ参加した時期は、3月がピークでした。

引用元:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)(2p)」

累計割合からも、約8割の学生が大学3年生の3月までに本格的就活を進めています。

引用元:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について (概要)(2p)」

したがって、就活は企業の広報活動が開始される大学3年生の3月までを目安に本格的に始められるよう、スケジュールを立てると良いでしょう。

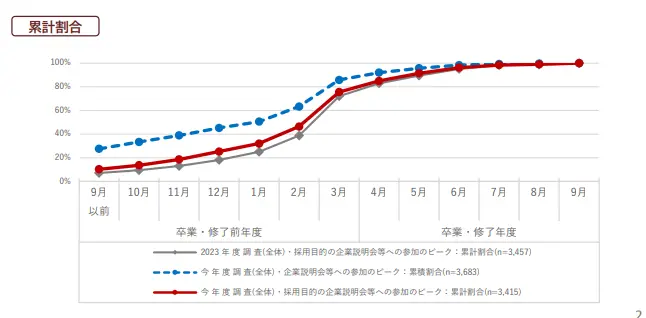

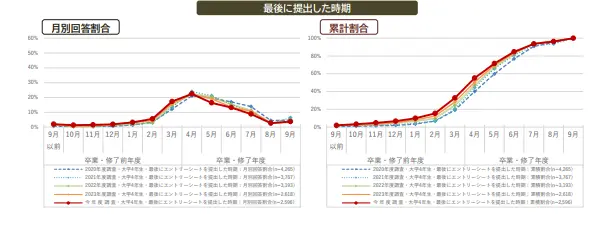

ES(エントリーシート)の提出時期

エントリーシートの提出時期は、大学3年生の3月ごろが多い傾向です。最初に提出した時期のピークは大学3年生の3月で、最後に提出した時期のピークは大学4年生の4月でした。

引用元:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果報告書(63p)」

また、大学3年生の9月以前にエントリーシートを提出しているという回答は3割ほどです。大学3年生の3月から大学4年生の4月を目安に提出の準備を進めるのが一般的な流れですが、過年度と比較すると提出時期は少しずつ早まっています。今後はエントリーシートの提出時期が早まる可能性がある点も、押さえておきましょう。

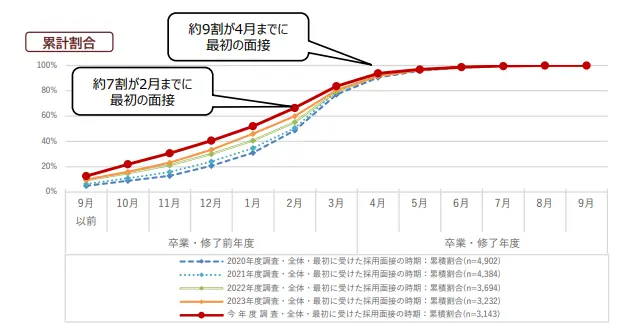

最初に面接を受けた時期

一般的な大学生は、大学4年生の4月までに面接を受けており、大学生の約7割が大学3年生の2月までに、約9割が4月までに最初の面接を受けていることが分かっています。

引用元:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)(3p)」

また、過年度と比較したところ、面接のピークは大学3年生の1〜2月ごろが増加しているようです。27卒の大学生は就活スケジュールの時期が早まる可能性もあるため、1〜2月ごろに面接を受けられるよう計画すると良いでしょう。

大学4年生7月時点における就活の現状については、「就活は7月からでは遅い?内定獲得の7つの秘訣」をご一読ください。

大学3年生のときに就活を何もしてない割合

大学3年生のときに就活をしていない割合は、2割ほどです。約8割の人が大学3年生の3月までに企業説明会やセミナーなどに参加し、就活準備を進めています。

引用元:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)(2p)」

つまり、大学3年生で就活準備を何もしていないのは遅いといっても良いでしょう。スケジュールに余裕がなく、十分な就活対策を実施できない場合もあるため、大学3年生のうちに準備を進めておくのがおすすめです。

参照元

内閣府

学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査

かんたん1分!無料登録就活の進め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活を何もしていない大学3年生がやるべき10の準備

就活は準備や対策をするほど有利になるため、一つひとつの項目で押さえるべきポイントを理解しておくことが大切です。大学3年生が今からはじめるべき就活準備を10個紹介するので、参考にしてください。

1.全体の就活スケジュールの把握

就活をスムーズに進めるには、まず全体のスケジュールを把握することが重要です。

全体の流れを理解しておくと、自分の現状と比較して「今、何をすべきか」が明確になり、準備の優先順位を立てやすくなります。特に、インターンシップや企業説明会の時期は重要で、参加のタイミングを逃さないような計画が必要です。

たとえば、年度ごとの就活イベント(インターン、会社説明会、エントリー開始時期)をスケジュール帳やアプリにメモしておきましょう。また、内定までのステップを逆算して、自己分析や企業研究、エントリーシート作成のタイミングを決めることも大切です。

全体のスケジュールを把握して逆算すれば、焦らず計画的に就活を進められます。まずはスケジュールを整理することから始めましょう。

「就活とは何か?内定を得るために必要な準備とステップ」の記事でも就活の流れを解説しているので、参考にしてください。

2.自己分析

納得のいく就活を進めるには、まず自己分析で「就活の軸」を明確にしましょう。自己分析を行うことで、自分の価値観や優先順位を理解でき、企業とのミスマッチを防げます。また、自分の指針がはっきりすることで、面接やエントリーシートでのアピールも効果的になるでしょう。

ポイント:

・自分の「譲れない価値観」や「働くうえで大切にしたいこと」を紙に書き出す

・過去の経験(アルバイト、サークル、学業など)から、自分が得意なことや成果を分析する

・友人や家族に自分の強みや特徴を聞いて客観的に把握する

自己分析を徹底して就活の軸を固めることで、焦らず戦略的に企業選びや応募準備を進められます。まずは自己分析から始めましょう。

3.学生生活の振り返りと言語化

大学3年生のうちに学生生活を振り返り、言語化しておくことは、ガクチカ作成や自己理解に大きく役立ちます。

ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)では、具体的なエピソードや思考過程、苦労した経験が評価に影響するものです。振り返りと整理をしておくことで、面接やESで説得力のあるアピールができます。

ポイント:

・興味を持った理由や自分らしさが出た経験を書き出す

・その経験で直面した課題や工夫した点、得られた結果を整理する

・言語化の習慣をつけ、自己分析や就活の軸作りにも活用する

学生生活を振り返り、言語化しておくことで、自分の価値観や強みを明確化できるでしょう。就活での自己PRやガクチカ作成に直結するため、今のうちに取り組むことが重要です。

4.業界研究

志望企業を効率良く絞るためには、業界研究で業界全体の知識を深めることが重要です。業界の仕組みや特徴を理解することで、自分の適性や興味に合った企業を選びやすくなります。また、業界研究をしておくと、面接やエントリーシートで具体的な志望理由を伝えられるようになるでしょう。

ポイント:

・各業界の規模や代表的企業を調べて、産業構造を大まかに把握する

・就活関連書籍やWebサイトで業界の全体像や特徴をリサーチする

・自己分析で分かった自分の強みや価値観と照らし合わせ、興味のある業界を絞り込む

・自己分析と業界研究を並行して進めると、効率良く準備ができる

業界研究をしっかり行えば、自分に合った志望先を見つけやすくなり、就活全体の戦略を立てやすくなります。自己分析と組み合わせて、計画的に進めましょう。

5.企業研究

志望企業をより具体的に理解するためには、企業研究で多角的に情報を集めることが重要です。企業の情報を幅広く把握することで、入社後のミスマッチを防ぎ、面接やエントリーシートで説得力のある志望理由を示せます。

ポイント:

・業界研究で絞った興味のある業界から、売上トップ3企業や従業員規模別に企業をピックアップする

・Webサイトだけでなく、企業説明会やOB・OG訪問で実際に働く社員の話を聞く

・気になる点や魅力に感じた点をメモして、後で整理して比較する

企業研究を徹底することで、志望先の理解が深まり、選考対策にも直結するでしょう。選考が本格化する前に、できるだけ多くの情報を集めておくことが大切です。

6.インターンシップへの参加

インターンシップへの参加は、将来のキャリアや自分の強みを理解するためにおすすめです。

実際に企業で働く経験を通して、自分に合った職場や業界を具体的にイメージできます。また、早めに参加することで、時間に余裕を持ちつつ複数の企業で経験を積むことが可能です。

ポイント:

・大学1〜2年生でも参加できる短期・長期インターンに積極的に応募する

・複数の企業でのインターン経験を通して、自分の適性や働き方の好みを整理する

・就活本番前に業界や企業への理解を深め、自己PRや志望理由に活かす

早い時期から参加すると時間に余裕ができるため、複数の企業の長期インターンシップに参加できます。複数のインターンを経験することでキャリア選択の幅が広がり、就活準備も効率的に進められるでしょう。迷わず行動することが大切です。

7.OB・OG訪問

興味のある企業をより深く理解するためには、OB・OG訪問で実際に働く社員の話を聞いてみましょう。Webサイトやパンフレットでは分からない、現場のリアルな情報を得られるため、企業研究や選考準備に直結します。また、社員の声をもとに自分の適性や志望度を確認できるでしょう。

ポイント:

・OB・OG訪問は知り合いがいない場合、大学のキャリアセンターに相談して紹介してもらう

・訪問前に質問リストを作成し、聞き漏らしを防ぐ

・訪問内容をメモして、志望理由や自己PRに活かす

OB・OG訪問を活用すれば、企業理解が深まり、選考に備えた具体的な準備ができます。計画的に実施して、自分に合った企業選びに役立てましょう。

OB・OG訪問の進め方については、「就活で行うOB訪問とは?そのメリットと訪問時の注意点」をご覧ください。

8.履歴書やエントリーシートの準備

自己分析や企業研究をもとに、事前に履歴書やエントリーシートを準備しておくことが効率的な就活のポイントです。就活が本格化すると、複数の企業の締切や選考が重なることがあります。事前に雛形やテンプレートを作っておくと、各企業に合わせた内容に素早く対応でき、時間を有効活用できるでしょう。

ポイント:

・志望動機、自己PR、長所・短所、ガクチカなどの項目別に雛形を作成する

・企業ごとにアピールポイントやエピソードを組み合わせて調整する

・締切が重なった日でも、テンプレートを使えば効率良く完成させられる

履歴書やエントリーシートを事前に準備しておけば、選考が重なっても焦らず対応できます。自己分析・企業研究の成果を最大限に活かすため、今のうちから準備を始めましょう。

9.筆記試験や適性検査の準備

就活での筆記試験や適性検査は、事前準備を徹底することで本番の緊張や失敗を防げます。

SPIや玉手箱などの試験は、制限時間がある中で解答する必要があり、慣れていないと焦りやミスにつながることも。Web適性検査では1問あたりの制限時間が短く、スピード感が求められるため、事前の傾向把握や対策が重要です。

ポイント:

・市販の問題集や参考書を使い、制限時間を意識して問題を解く

・間違えた問題は必ず見直し、理解できるまで繰り返す

・1問にかけられる時間を確認し、時間配分を意識する

・Web適性検査の特徴や傾向を把握して、スピード対応力を養う

筆記試験や適性検査は、事前の準備と時間配分の確認で本番に強くなります。問題の傾向を把握して、焦らず効率的に対策を進めましょう。

適性検査に関する詳細は、「就活の適性検査とは?検査の種類や特徴、受ける際のポイントをご紹介!」をご覧ください。

10.面接準備・対策

面接で好印象を残すには、事前準備が欠かせません。緊張しても自分をしっかり伝えられるように準備しましょう。

面接は単なる質問応答の場ではなく、あなたと企業がお互いを理解する場です。企業は、あなたの考え方や性格、適性を見極めようとしています。

ポイント:

・自己紹介や志望動機を言葉にして練習する

・企業が面接で重視するポイントを事前に把握する

・模擬面接で友人やキャリアセンターのスタッフに質問してもらう

事前準備をしっかり行えば、緊張しても落ち着いて話せるようになり、企業に自分の魅力を効果的に伝えられるでしょう。

かんたん1分!無料登録就活の進め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

内定獲得へ向けた9つの就活準備ポイント

内定獲得には、就活準備が重要です。ここでは、就活で準備しておくべきポイントを9つ解説するので、参考にしてください。

1.多くの企業にエントリーする

就活を成功させるには、志望企業の幅を広げて多くの企業にエントリーすることが大切です。

大手や有名企業だけでなく、中小企業やベンチャー企業も含めて応募することで、選択肢が増えるだけでなく、面接の経験を積めます。場数を踏むことで、面接の雰囲気に慣れ、自信を持って回答できるようになるでしょう。

ポイント:

・希望条件のすべてに当てはまらなくても、自分の譲れない部分に合致している企業にはエントリーする

・面接の回数を増やし、質問への受け答えや自己PRの改善に活かす

・大手・中小・ベンチャー企業のバランスを考え、幅広く応募する

志望企業の幅を広げて多くの企業にエントリーすることで、選考チャンスを増やすだけでなく、面接力も自然に向上します。効率的に就活を進めるための基本戦略です。

2.ガクチカをつくっておく

ガクチカは面接において定番の質問となるため、興味のある活動に積極的に取り組んでおくのが大切です。テーマとなる主な活動には、以下のものがあります。

・学業

・部活動

・サークル

・アルバイト

・ボランティア

ガクチカをつくるためには参加するだけでなく、自ら課題を見つけたり解決に向けて行動したりとするのがポイントです。企業によって求める人物像は異なるため、ガクチカとなる素材を多く集めておくのが就活を成功させるコツになります。

3.課題設定・解決能力を磨く

経団連の「採用と大学改革への期待に関するアンケート結果(4p)」によると、企業が就活の選考で重要視している能力の1位は、課題設定・解決能力になっています。

課題設定・解決能力は社会人の基礎能力としてだけでなく、どの職種においても重宝されるスキルです。就活の選考では、グループディスカッションや面接の際の回答で必要になるので、以下のポイントを日ごろから意識すると良いでしょう。

・理想の状態に達していない原因を探る

・解決すべき課題を洗い出す

・課題を解決するための計画を立てる

・実行して課題が解決できたか検証する

面接で問題解決能力をアピールできれば、仕事でも課題解決に向けて、計画を立て実行していける人だと判断されます。効果的な伝え方は「自己PRで問題解決能力を伝えるコツは?相手に伝わる構成や例文も紹介」の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

参照元

一般社団法人 日本経済団体連合会

採用と大学改革への期待に関するアンケート結果

4.就活に必要な資金を準備しておく

就職活動を始めるためには、必要な経費を把握しておく必要があります。就活では、以下の費用が発生するためです。

・リクルートスーツ

・靴

・カバン

・説明会や選考時の交通費

・書類の郵送費

企業の多い都心から離れたところや地方に住んでいる場合は、移動に割く金額が多くなります。人によって就活に使う金額は異なるため、自分に必要な資金をあらかじめ確保しておくと良いでしょう。

5.就活で有利になる資格を取得する

就活において必ず必要な資格はないですが、持っているとほかの就活生との差別化を図れるメリットがあります。就活におすすめの資格には以下のものがあるため、取得を検討してみましょう。

・TOEIC(750点以上):語学力や自主性をアピールできる

・MOS:パソコンに関する基礎スキルがあることをアピールできる

・秘書検定:接客業やホスピタリティが重視される企業での応募に有利になる

・ITパスポート:IT系以外の企業からの評価も期待できる

資格は志望する企業でも活用できるものを選ぶと、強みとしてアピールできます。

6.ツールを活用して就活スケジュールを管理する

就活を計画的に進めていくためには、スケジュール管理が重要です。業界や業種によっては選考が早い場合があるだけでなく、OB・OG訪問のバッティングなども考えられます。

スケジュール漏れがないよう、以下のツールを活用して予定を組みましょう。

・スケジュール帳

・Excel

・就活ノート

・スマートフォンアプリ

就職活動における情報やスケジュール、業界研究などをまとめたものが就活ノートです。就活に関する情報を一元管理できるため、効率良く準備を進められます。

7.キャリア形成支援プログラムに参加する

キャリア形成支援プログラムとは、キャリアをサポートするために行われる取り組みのことです。キャリア形成支援プログラムに参加することで、自分に合った業界や企業を見つける手助けになります。

プログラムでは、業界の構造や働く環境、働き方を具体的に学べるため、就活準備の方向性を早期に定められるのがポイント。また、学年や時期に関係なく参加可能なので、早めに行動することで就活の有利なスタートを切れます。

キャリア形成支援プログラムに参加する際は、以下のポイントに注意しましょう。

オープン・カンパニーやキャリア教育プログラムに参加して、業界や企業のリアルを理解する

大学2年生や3年生のうちに参加し、自己分析や業界研究と組み合わせて活用する

プログラムで得た知識を志望動機や自己PRに反映させる

キャリア形成支援プログラムは、早期に就活の方向性を固め、効率良く企業研究を進めるための有効な手段です。迷わず積極的に参加しましょう。

8.就活エージェントに相談する

就活エージェントでは、就活スタートから内定までサポートを受けられます。サポートしてもらえるのは、主に以下の内容です。

・就活の進め方

・自己分析のやり方

・業界研究、企業研究の進め方

・エントリーシート、履歴書対策

・グループディスカッション対策

・面接対策

・模擬面接

・ビジネスマナー対策

・メールや電話などの対応方法

・企業の紹介

就活エージェントのなかでもおすすめなのが、キャリアチケットです。キャリアチケットはマンツーマンでサポートが可能なため、悩みや不安に寄り添いながら解決できます。

どれだけサポートを受けても無料で利用できる点も、キャリアチケットの特徴です。自分に合う企業への内定獲得へ向けた就活スケジュールを組みたい方は、ぜひキャリアチケットを活用してください。

9.オファー型サイトを利用する

オファー型サイトとは、自分の強みや長所、スキルなどを記載したプロフィールを見た企業からオファーが来るサイトです。オファー型サイトを活用すれば、自分では気づかなかった企業との出会いが増え、就活の幅を広げられます。

プロフィール情報を企業が直接確認する仕組みのため、あなたの強みやスキルにマッチした企業からオファーが届くのもポイント。自分から応募するだけでは出会えなかった企業にもアクセスできる点が大きなメリットです。

ポイント:

・自己分析をもとにプロフィールを充実させ、強みやスキルを明確に記載する

・オファーを受け取った企業の情報をリサーチし、志望度や選考準備に活用する

今すぐするべき就職活動の準備や注意点については「就活は3月からでは遅い?スケジュール・今すぐやること・注意点を解説」の記事を参考にしてみてください。

また、「就活悩みあるある12選|よくある悩み・失敗談から学ぶ対処法もご紹介!」の記事ではよくある失敗や不安をまとめています。

かんたん1分!無料登録就活の進め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

大学生の就活スケジュールに不安を抱くあなたへ

内定獲得には、就活スケジュールを把握したうえで計画的に準備を進める必要があります。企業によっては選考が早い場合もあるため、志望する業界のスケジュールを確認しておくのも重要です。

「志望する業界の就活スケジュールが分からない」「就活スケジュールをもとに準備を立てられない」と悩みを抱えている方は、エージェントへの相談がおすすめ。

就職エージェントであるキャリアチケットでは、マンツーマンで就活をサポートするため、一人ひとりに合った就活スケジュールを立てられます。就活スケジュールの立て方に不安を抱く方は、ぜひ利用してみてください。

かんたん1分!無料登録就活の進め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら