このページのまとめ

- 就活に失敗しても人生終わりではなく、挽回のチャンスは豊富にある

- 追加募集や通年採用を行っている企業なら、就活失敗から内定獲得を目指しやすい

- 就活に失敗しても就職留年や就職浪人など、多様な選択肢がある

「周りは内定をもらっているのに自分だけ全落ち」「第一志望に落ちた」といった状況を、「就活の失敗」と捉える就活生もいるでしょう。これまで努力してきたからこそ、思うような結果が出ないと辛いものです。

しかし、今の状況は決して「人生の終わり」ではありません。この記事では、就活失敗から逆転して内定を勝ち取るための具体的な方法や、後悔しないための進路の選び方を解説します。ぜひ最後までご覧ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

- 就活に失敗しても人生終了ではない理由

- 新卒カードを失っても第二新卒や既卒枠があるから

- 社会人になってから逆転はいくらでも可能だから

- 就活は自分に合う企業に出会う過程に過ぎないから

- 就活に失敗したその後についてキャリアアドバイザーのアドバイス

- 就活に失敗したと感じるケース

- 第一志望に落ちてしまった

- 志望度の低い企業しか内定がもらえなかった

- 全く内定がもらえない

- 周囲がスムーズに就活を進めている

- 企業の事情により内定取り消しになった

- 就活で失敗してしまう原因

- 自己分析が不十分だった

- 業界研究や企業研究が不足していた

- 大手企業や有名企業ばかり受けていた

- 企業へのエントリー数が少なかった

- 選考対策をしていなかった

- 就職意欲が低かった

- 就活のスタートが遅かった

- 落ちた原因を振り返らなかった

- 就活のマナーを勉強していなかった

- 企業選びの条件が多過ぎた

- 内定が就活のゴールになっていた

- まだ間に合う!就活失敗から逆転するための対策

- 秋・冬採用を行っている企業を狙う

- 通年採用を実施している企業を狙う

- 逆求人サイトに登録する

- 就職エージェントを活用する

- 就活失敗から内定を得るためにやるべきこと

- 自己分析で「就活の軸」を再定義する

- 応募する企業の幅を広げる

- インターンシップに参加する

- 内定を得やすい求人や業界を狙う

- 周囲からのアドバイスを得る

- 就活に失敗したあとの選択肢

- 就職留年をする

- 既卒で就活をする

- フリーターや派遣社員になる

- 大学院や専門学校に進む

- フリーランス・起業をする

- ワーホリや留学をする

- 就活に失敗した際に知っておきたい心構え

- 諦めなければ就活はやり直しができる

- 不合格通知は失敗ではない

- 就活に失敗したと自分を責めない

- 周囲との比較をやめる

- 就活に失敗したと悩んでいる就活生へ

- 就活に失敗したと感じる学生によくある質問

- Q.就職留年と就職浪人どちらが良い?

- Q.高学歴なのに就活に失敗してしまいました…

- Q.就活でよくある失敗談は?

- Q.就活に失敗し引きこもりやニートになるのは親不孝?

- Q.就活に失敗しても何とかなるって本当?

就活に失敗しても人生終了ではない理由

就職活動で思うような結果が得られないと、「自分は社会に必要とされていないのでは?」という感覚に陥るかもしれません。しかし、日本の労働市場やキャリア形成の仕組みを客観的に見れば、一度の就活失敗が致命傷にはならないことが分かるでしょう。

ここでは、「就活失敗=人生終了」ではない理由について詳しく解説します。

新卒カードを失っても第二新卒や既卒枠があるから

現代の就職市場では、いわゆる「新卒カード」がすべてではありません。

卒業後3年以内であれば、「既卒」として新卒枠に応募できる企業が増えていることに加え、一度就職してから数年以内に転職する「第二新卒」の需要も高いのが現状です。

多くの企業は、過去の経歴よりも「これからどうなりたいか」という本人のポテンシャルや意欲を重視します。そのため、大学4年生の時点で納得いく結果が出なくても、その後の立ち回り次第でいくらでも軌道修正は可能でしょう。

むしろ、一度失敗を経験したことで得られた粘り強さや自己理解は、その後の選考において強力な武器となるはずです。

社会人になってから逆転はいくらでも可能だから

キャリアは数十年に渡る長期戦であり、新卒で入った会社ですべてが決まるわけではありません。

現代は転職が当たり前の時代です。たとえ最初の就職先が第一志望でなかったとしても、そこで確かなスキルや実績を積めば、あとから大手企業や優良企業への転職を目指すことは十分に可能といえるでしょう。

最初の挫折をバネにして、社会人になってから大きく飛躍する人は少なくありません。長い人生の視点で見れば、就活の失敗はあくまで通過点に過ぎないのです。

就活は自分に合う企業に出会う過程に過ぎないから

不採用通知が届くと、自分自身を否定されたように感じるかもしれませんが、それは単にその企業との相性が合わなかっただけです。どれだけ優秀な学生でも、企業の社風や求めるスキルに合致しなければ不採用となるケースは多々あります。

就活の目的は「内定を得ること」ではなく、「自分が納得して働ける場所を見つけること」です。今、失敗だと感じている経験も、本当に相性の良い「運命の1社」に出会うために必要な調整期間だと捉えましょう。

就活がスムーズに進まず悩んでいる方は、「就活で死にたいと思ったら|思い詰めなくていい理由と原因別の対処法」もご覧ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

就活に失敗したその後についてキャリアアドバイザーのアドバイス

内定がもらえず就活が長引く人の特徴は、以下に当てはまると考えています。

・特定の業界や職種にこだわっている

・数を打てば当たると思い、手当たり次第にエントリーしている

・「知っている企業」にしかエントリーしていない

そのため、たとえばデザイナー職といった専門職や、マーケティング・企画など新卒が配属されづらい領域にこだわると内定はもらいにくい傾向にあります。ファーストキャリアではなく、キャリアアップや転職、経験を積んでフリーランスなどの選択肢をも視野に入れましょう。

エントリーする際は、第三者目線も含めた自己分析を繰り返して、自分にマッチした企業を選ぶのがポイントです。有名企業は倍率が高いため、学生側に要因がなくても不採用が続いてしまう可能性が高いでしょう。

倍率の高い企業ばかりを目指すと、現実とのギャップに悩む可能性があります。自分にとって大事なことは何なのかを明確にしたうえで、企業選びをしてみましょう。

企業選びのポイントについては、「企業の選び方の基準13選!就活で失敗しないコツや面接での回答例文も紹介」の記事で詳しく解説しています。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

就活に失敗したと感じるケース

ひと口に「就活失敗」といっても、その背景にある悩みは人それぞれです。どのような状況で学生は失敗だと感じてしまうのか、よくある5つのケースを見ていきましょう。

第一志望に落ちてしまった

就活において、第一志望の企業に落ちると、「就活に失敗した」と感じやすい傾向にあります。第一志望への思い入れや熱意は高く、企業研究やエントリーシートの作成、面接対策に膨大な時間と労力を費やした分、結果が実らなかったときに落ち込むのは自然なことです。

「今までかけた時間がすべて無駄になった」と感じ、ほかの企業に応募する気力さえ失ってしまうケースもあるでしょう。第一志望への強い気持ちが裏目に出て、就活全体のモチベーションが低下してしまう可能性もあります。

志望度の低い企業しか内定がもらえなかった

志望度が低い企業からしか内定が得られなかった場合も、「就活に失敗した」と感じやすいでしょう。内定を獲得したにも関わらず、その企業へ就職する意欲が湧かず、このまま入社して本当に良いのかと悩んでしまうからです。

「このまま入社してもモチベーションが維持できないのではないか」「早期離職につながるのではないか」といった懸念から、ネガティブな感情に囚われやすくなります。

周囲が希望の企業に内定を決めていくなかで、自分の置かれた状況と比較し、より一層「失敗した」という気持ちが強まってしまう方もいるでしょう。

全く内定がもらえない

卒業までに内定を獲得できていないという状況から、就活に失敗したと感じるケースもあります。進路が未確定のまま卒業を迎えることに対し、精神的なプレッシャーを強く感じてしまうのは、決して珍しいことではありません。

こうした状況下では、「早く決めなければ」という焦りから視野が狭まったり、本来の自分らしさを選考で発揮できなくなったりする、といった悪循環に陥るケースも見受けられます。周囲の進展と自分を比較してしまい、心理的な負荷がさらに増大することもあるでしょう。

就活がつらくてやめたいと悩んでいる方は、「就活がつらいときは原因を探るのが重要!解決策と避けるべき行動を解説」も参考にしてください。

周囲がスムーズに就活を進めている

周りの友人が次々と内定を獲得し、順調に就活を終えていくのを見ると、就活に失敗したという劣等感や焦りを抱いてしまうケースもあります。周りが楽しそうに内定を報告し合うなかで、選考途中だったり、不採用通知を受け取ったりする状況は、精神的な負担となるでしょう。

つい、周囲の成功と自分を比較してしまい、客観的に見れば順調に進んでいても「失敗している」と思い込んでしまうのです。他者との比較は自己肯定感を低下させる原因になるため、控えることをおすすめします。

企業の事情により内定取り消しになった

稀なケースですが、一度内定をもらったにも関わらず、企業の経営状況の悪化や採用計画の変更などの事情により、内定が取り消しになることがあります。就活を終えていても一からのスタートとなるため、失敗したという感覚を強く抱いてしまうのも無理はありません。

自身の努力や能力とは無関係な要因であるからこそ、すぐに気持ちを切り替えるのは難しいでしょう。しかし、このような不測の事態においても、まずは現状を冷静に受け止め、再始動に向けた準備を整えることが重要です。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

就活で失敗してしまう原因

就活がうまくいかないのには、何らかの理由が隠れている場合があります。原因を正しく特定しないまま闇雲に活動を続けても、同じ結果を繰り返してしまうでしょう。

ここでは、失敗の要因となりやすいポイントを紹介します。

自己分析が不十分だった

就活で失敗してしまう原因として、自己分析が不十分なケースがあげられます。自分について理解できていないと、長所やガクチカなどをアピールできないうえに、自分に合う企業も選定できません。

就活をする際は、自己分析をしっかりと行い、自分に対する理解を深めるところから始めましょう。自己分析の進め方については、「自己分析とは?就活におすすめの簡単なやり方9選や目的・活用例を解説」の記事で紹介しています。

業界研究や企業研究が不足していた

業界研究や企業研究も、自分に合う企業を見つけたり、自己PRをしたりするために欠かせません。研究不足の場合、自分の強みを活かせない企業にエントリーしてしまい、離職率を高める原因にもなります。

また、企業研究が不足していると、面接官に「入社意欲が低い」「どの企業でも良いと考えている」と、マイナスイメージをもたれるケースもあるでしょう。「なぜ志望企業なのか」を明確にするためにも、業界研究や企業研究は入念に行うよう意識してください。

大手企業や有名企業ばかり受けていた

大手企業や有名企業など、倍率の高い企業ばかり受けているのも就活に失敗する原因です。大手企業や有名企業は、応募者が多いため内定を獲得するハードルが上がります。

特に「有名だから」「大手企業に勤めていたら格好良い」などの安易な理由で志望すると、志望動機の内容が薄くなってしまい、面接官から思うような評価を得られないでしょう。

就活では、中小企業やベンチャー企業なども含めて幅広く検討するのがポイントです。自分がやりたいことや求めていることなど就活の軸を明確にしたうえで、企業を選びましょう。

企業へのエントリー数が少なかった

企業へのエントリー数が少ないと、内定獲得の可能性を下げてしまう要因となります。就活では、応募した企業の多くから不採用通知を受け取ることが珍しくありません。初めから選択肢を狭めてしまうと、不採用が重なった際、次に検討すべき候補がなくなってしまいます。

内閣府の「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書」によると、エントリーシートの提出数は「10~19社」と回答した方が約3割と最も多い結果でした。

引用:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(66p)」

エントリーシートの提出数が10社以下など少ない方は、行動力のなさが就職失敗の原因となっている可能性も考えられるでしょう。

さらに、エントリー数が限られていると、思うように選考が進まなかった際、精神的な焦りが生じて冷静な判断ができなくなるリスクがあります。この焦りが選考でのパフォーマンス低下を招くケースもあるでしょう。

就活を成功させるには、行動数を増やすことが大切です。自身の状況を見直し、エントリー数が少な過ぎないかを確認してみましょう。

参照元

内閣府

学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査

選考対策をしていなかった

書類選考や面接、筆記試験などの選考に向けた対策を怠ることも、就活に失敗する原因です。多くの就活生が時間をかけて選考対策に取り組んでいるため、準備不足はアピール力の差となって現れてしまいます。

たとえば、面接では質問に対する受け答えの内容だけでなく、態度や立ち居振る舞いからも準備不足が伝わるでしょう。履歴書の内容が完璧でも、質問の意図を汲めなかったり、終始当たり障りのない回答をしたりすれば、採用担当者に「準備不足」「意欲が低い」などの印象を与えかねません。

また、SPIをはじめとした筆記試験対策を怠ると面接に進めない可能性もあるため、事前に模擬試験を繰り返し行い、出題傾向や時間配分に慣れておく必要があります。

就職意欲が低かった

就活に対する意欲の低さも、就活失敗に直結する原因です。モチベーションが低下した状態では、企業研究や自己分析、具体的な選考対策に十分な時間を費やさなくなり、情報の精度が低下する傾向にあります。

意欲やモチベーションの欠如は、選考過程において採用担当者に伝わるものです。たとえば、書類選考においては、文章の内容が薄かったり、文章量が極端に少なかったりすると、入社への熱意が感じられないと判断されるでしょう。

また、面接の場でも、質問への受け答えの態度や表情などから意欲の低さを汲み取られてしまうケースがあります。意欲の低さがマイナスイメージとなり、採用を見送られる理由となることがあるため、自身のモチベーション管理も就活成功における重要な要素です。

就活のスタートが遅かった

就活のスタートが遅れてしまった場合も、失敗につながりやすいでしょう。就活は自己分析や業界・企業研究、選考対策などさまざまな準備があり、相当な時間と労力が必要です。

スタートが遅いと自己分析や業界研究が不十分なまま選考に臨むことになり、本領を発揮できずに不採用になる可能性が高まるでしょう。

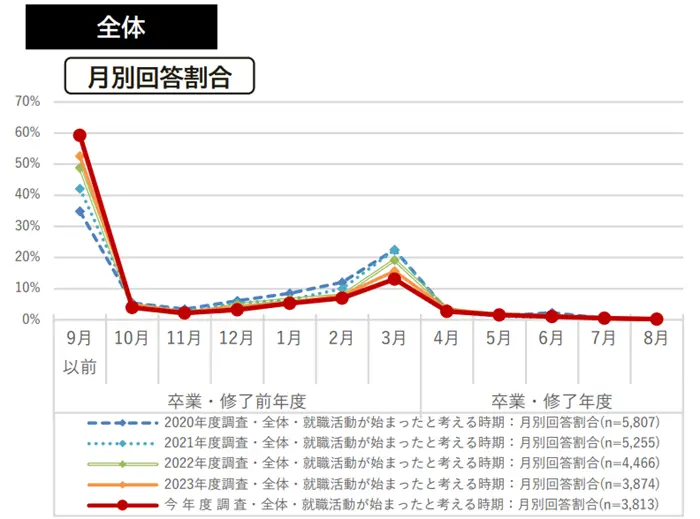

内閣府の「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書」によると、2024年度卒業予定者が就職活動が始まったと考える時期として、最も多かったのが「2023年9月以前」という回答でした。

引用:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(86p)」

この結果から、多くの学生が大学3年生の秋ごろから就活を始めたと考えていることが分かります。

また、人気の企業や職種では早期に募集が終了してしまうケースも多く、就活を始めた時点ですでに応募できる企業が限られていることもあるでしょう。焦らず計画的に就活を進めるためにも、余裕をもって就活準備を始める必要があります。

参照元

内閣府

学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査

落ちた原因を振り返らなかった

就活で不採用になった際、原因を振り返らず他社の選考に挑んでいると、就活に失敗しやすい傾向にあります。不採用になった場合に「なぜ落ちてしまったのか?」と、原因と向き合うことは就活を成功させるうえで欠かせません。

たとえば、書類選考で不採用が続くのであれば、履歴書やエントリーシートの内容、表現方法に問題がある可能性があります。一方で、面接まで進めるものの、最終的に不採用になることが多い場合、面接での受け答えや自己アピールの仕方に改善点があると考えられるでしょう。

失敗から学び、改善策を考えることで自身の弱点を克服できます。失敗から目を背けず反省と改善を繰り返すよう意識しましょう。

就活のマナーを勉強していなかった

就活のマナーを勉強していない場合、入社しても仕事を任せられないと判断され、不採用につながる可能性があります。たとえば、面接時の身だしなみが整っておらず、清潔感が欠けていると第一印象が悪くなってしまうでしょう。

ビジネスにおけるマナーは、単なる形式だけでなく相手への敬意を示すものです。就活を始める前に、ビジネスマナーに関する知識を身につけ、選考の場で好印象を残せるよう準備しておくことで、内定獲得の可能性を高められます。

企業選びの条件が多過ぎた

企業選びにおいて、希望条件を多く設定し過ぎると応募できる企業が少なくなり、結果的に就活で失敗する可能性があります。

現実的に、すべての希望条件を完璧に満たす企業は極めて稀であり、どのような組織であってもメリットとデメリットはつきものです。完璧な企業を求め続けると選択肢が狭まり、焦りだけが募ることになるでしょう。

選択肢を狭めないためにも、「絶対に譲れない条件」と「ある程度は譲れる条件」を明確にし、優先順位をつけるのがおすすめです。条件に幅をもたせることで企業選びの幅が広がり、結果的に多くの企業にエントリーする機会を得られます。

内定が就活のゴールになっていた

「どこでも良いから内定が欲しい」という焦りは、自分を見失う原因になります。内定を得ることは新しい人生のスタートラインに立つことであり、ゴールではありません。

内定獲得を目標にしてしまうと、内定が出ないときに「自分自身を否定された」と過度に落ち込んでしまい、次のアクションが取れなくなることもあるでしょう。また、そうした切迫した空気は面接官に余裕のなさを感じさせ、マイナスイメージにつながる場合があります。

就活はあくまで「より良い社会人生活を送るための手段」です。少し肩の力を抜いて臨むことで、結果として良い成果につながりやすくなるでしょう。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

まだ間に合う!就活失敗から逆転するための対策

「就活のピークに乗り遅れた…」と感じても、内定を諦める必要はありません。実は、時期に関わらず採用活動を継続している企業は意外と多いものです。

以下で逆転内定を勝ち取るための具体的アプローチを紹介するので、参考にしてみてください。

秋・冬採用を行っている企業を狙う

多くの学生は大学4年生の夏ごろに就活を終えますが、企業によっては、秋以降も採用活動を行っている場合があります。

これらは「秋採用」「冬採用」と呼ばれ、留学帰りの学生や公務員試験からの転向組をターゲットにしていることも多いのが特徴です。また、内定辞退者が出たための追加募集が行われていることもあり、思わぬ好条件の求人に出会える可能性を秘めています。

この時期の選考は、春から夏にかけて行われる選考よりもライバルが少なく、人事担当者とじっくり向き合えるメリットがあります。募集が終了したと決めつけず、就職サイトの「二次募集」や「秋採用」特集をこまめにチェックし、スピード感を持ってエントリーを継続しましょう。

冬採用と夏・秋採用との違いを解説している「冬採用攻略法!夏・秋採用との違いや内定獲得へのポイントを解説」の記事も、チェックしてみてください。

通年採用を実施している企業を狙う

近年、特定の時期に一斉採用を行うのではなく、年間を通じて自由にエントリーを受け付ける「通年採用」を導入する企業が増えています。特にIT業界や外資系企業、ベンチャー企業に多く見られる傾向です。

これらの企業は、時期に関わらず良い人材がいれば採用するというスタンスのため、大学4年生の後半からでも十分にチャンスがあります。また、通年採用を行う企業は実力主義であることが多く、入社後のキャリアアップも早い傾向にあるのが特徴です。

時期を気にせず、興味のある企業が通年採用を行っていないか、企業の採用ページを確認してみましょう。

通年採用について詳しくは、「通年採用をしているのはどんな企業?特徴や内定獲得のコツを解説」の記事をご覧ください。

逆求人サイトに登録する

自分から企業を探すだけでなく、企業側からアプローチを受ける「逆求人(スカウト)サイト」を活用するのもおすすめです。

プロフィールに自分の経験や想いを詳しく記載しておけば、それを見た採用担当者から直接選考のオファーが届きます。スカウトが届くということは、企業があなたに何らかの魅力を感じている証拠であり、通常の選考よりもマッチングしやすいでしょう。

自分では気づかなかった適性や、ノーマークだった優良業界を知るきっかけになることもあります。受け身で待つのではなく、プロフィールの内容を定期的に更新し、自分の露出を増やすことが内定への近道です。

就職エージェントを活用する

一人での活動に限界を感じたら、就職エージェントを活用し、プロの力を借りるのも賢い選択です。エージェントは、求人の紹介やESの添削、面接対策など、内定獲得までをマンツーマンでサポートしてくれます。

キャリアアドバイザーが自分の強みを客観的に引き出してくれるため、自己分析が苦手な方や、自信を失っているときに心強い味方となるでしょう。また、エージェントは企業の内部情報に精通しており、社風や求める人物像を詳細に教えてくれるのも魅力です。

キャリアチケット就職エージェントでは、求人紹介だけでなく、自己分析のサポートや選考対策、企業とのやり取りの代行など、すべてのサービスを無料で提供しています。ぜひお気軽にご利用ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

就活失敗から内定を得るためにやるべきこと

就活失敗からの逆転を狙うには、これまでのやり方を根本から見直す必要があります。がむしゃらに動くのではなく、以下のステップを丁寧に行うことで内定獲得へ近づけるでしょう。

自己分析で「就活の軸」を再定義する

まず必要なのが、原点に立ち返った自己分析です。自分の本音と選んでいる企業の方向性がズレていると、内定につながりにくくなります。

「自分にとって本当に大切な価値観は何か」「どのような環境なら力を発揮できるか」を改めて考え直し、書き出してみてください。就活の軸がしっかり定まれば、志望動機に一貫性が生まれ、説得力のあるアピールができるようになります。

就活の軸については「就活の軸の例文28選!職種や業界別の回答と面接・ES向けの答え方を紹介」の記事で詳しく紹介しているので、参考にしてみてください。

応募する企業の幅を広げる

もし特定の業界や大手企業だけに絞って全落ちしているのであれば、視点を変えてみる必要があります。自分が興味をもっている分野の「周辺」にも、目を向けてみましょう。

たとえば、自動車が好きなら自動車メーカーだけでなく、部品メーカーや販売会社、あるいは関連するITサービスへと視野を広げるのがおすすめです。

また、BtoB(企業間取引)企業には、一般の知名度は低くても、特定の分野で圧倒的なシェアをもち、働きやすい環境を整えている「隠れた優良企業」が数多く存在します。

選択肢を増やすことは妥協ではなく、自分の可能性を広げるための戦略です。広い視野で探せば、今までノーマークだった分野で、自分に合う企業が見つかることもあるでしょう。

インターンシップに参加する

インターンシップへの参加は、企業や仕事に対する理解を深めるのに有効な機会です。インターンシップには、短期から数週間に渡る長期に加え、半日や1日完結の1dayなど、さまざまな種類があるため気になる企業の情報を集めてみましょう。

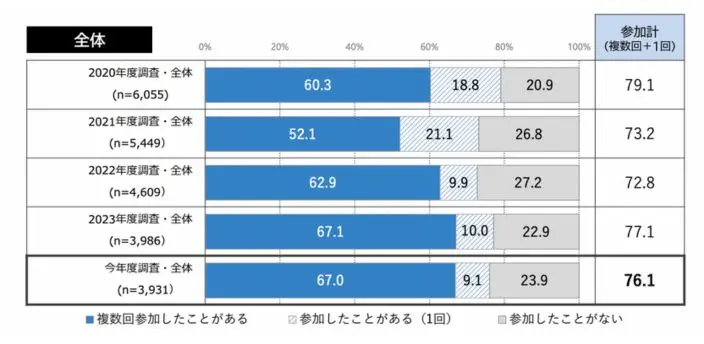

内閣府の「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書」によると、インターンシップと呼称されるものへの参加経験について、約8割の方が「参加したことがある」と回答しています。

引用:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(37p)」

多くの就活生が参加しているうえ企業によっては、インターンシップ参加者が本選考で優遇されるケースもあるため、積極的に参加するのがおすすめです。

実際の職場の雰囲気を感じ、社員の方々と交流することで、企業文化や仕事内容への理解が深まり、入社後のミスマッチ防止につながります。

大学3年生の夏ごろから本格化するサマーインターンシップだけでなく、秋・冬に開催されるウィンターインターンシップもあるので、時期に合わせて参加を検討しましょう。

参照元

内閣府

学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査

内定を得やすい求人や業界を狙う

早く内定が欲しい場合は、採用意欲が高い業界や職種に目を向けるのも一つの戦略です。たとえば、ITや介護、建設、飲食、物流などの業界は、慢性的な人手不足により通年で活発な採用を行っている企業が少なくありません。

これらの業界では、「現在のスキル」よりも「将来性」や「人柄」を重視する傾向が強いため、未経験からでも内定を獲得しやすいでしょう。

もちろん、興味がない分野に無理に挑戦する必要はありませんが、それらの業界が抱える課題を調べ、自分の力がどのように役立つかを考えると、意外な適性が見つかることもあります。

周囲からのアドバイスを得る

一人で抱え込まず、大学のキャリアセンターや友人、OB・OGに積極的に相談しましょう。自分を客観的に見るのは難しく、他人の指摘で初めて気づくことは多いものです。特にキャリアセンターの職員は、過去の事例を豊富に持っており、具体的な対策を一緒に考えてくれます。

また、既に内定を得た友人にESを見てもらうのもおすすめです。恥ずかしがらずに「助けて欲しい」と声を上げると、停滞していた状況が動き出すきっかけとなることがあるでしょう。

就活でよくある悩みと解決法を紹介している「就活でよくある悩み20選!不安になる理由や解消法もご紹介」の記事も、あわせてご参照ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

就活に失敗したあとの選択肢

たとえ就活に失敗しても、新卒での就職以外の方法でキャリアを積む方法は多くあります。そのため、「就活に失敗した」と感じても悲観的になり過ぎる必要はありません。

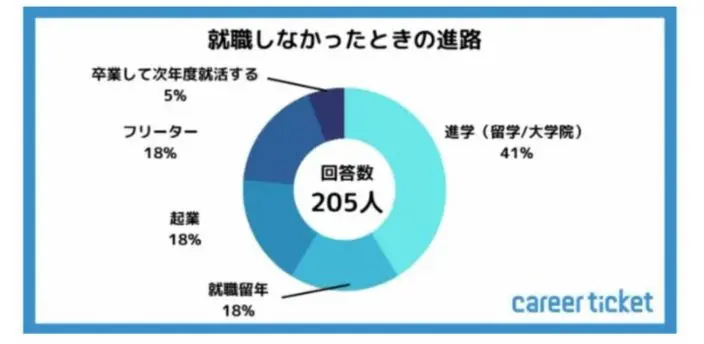

キャリアチケットが実施した「【2023年10月実施】25卒学生の就活状況についての調査」によると、就活しなかった際の進路として、進学が41%、就職留年や起業、フリーターが18%となっています。

就活に失敗した際の選択肢について、以下で詳しく見ていきましょう。

参照元

キャリアチケット

【2023年10月実施】25卒学生の就活状況についての調査

就職留年をする

就活に失敗した場合の選択肢として、就職留年があげられます。就職留年とは、あえて大学を卒業せずに、もう1年在学することで新卒の身分のまま再び就活を行う方法です。

就職留年のメリットは、一度経験した就活の反省点を活かし、より準備をした状態で再挑戦できる点にあります。企業研究や自己分析、選考対策に十分な時間を費やし、前回の失敗から学び、次へとつなげられるでしょう。

しかし、追加で1年分の学費が必要になるうえに、翌年の選考では「なぜ留年したのか」といった質問に対する明確な説明が求められます。メリットとデメリットを慎重に比較検討し、自身の状況に合わせて判断することが重要です。

資格を取得するのもおすすめ

就職留年をする場合は、選考対策の期間を有効活用し、志望業界に関連する資格を取得するのもおすすめです。資格をもっていると、知識や技術を示せるだけでなく、目標に向かって努力できる真面目さや、仕事に対する意欲を評価してもらえる可能性もあります。

たとえば、英語を使う機会が多い仕事であればTOEICや英検、パソコン操作が必須の職種であればMOS(Microsoft Office Specialist)などの取得を検討しましょう。入社後に即戦力となり得るポテンシャルを示すのに有効です。

どのような資格が自身が志望する業界や職種で評価されやすいのかを事前に調べ、取得を目指すことで就活において強力なアドバンテージになるでしょう。

既卒で就活をする

大学を卒業したあとに、既卒として就活を続ける選択肢もあります。ただし、すでに社会人経験をもつ転職者もライバルになるため、社会人経験のない既卒者は、選考で苦戦する可能性もあるでしょう。

しかし、近年では、以下のような政府からの働きかけにより状況が変化しており、卒業から3年以内の既卒者であれば、新卒枠で応募を受け付けている企業が増えています。

意欲や能力を有する青少年に応募の機会を広く提供する観点から、学校等の卒業者についても、学校等の新規卒業予定者の採用枠に応募できるような募集条件を設定すること。当該条件の設定に当たっては、学校等の卒業者が学校等の卒業後少なくとも3年間は応募できるものとすること。

引用:厚生労働省「3年以内既卒者は新卒枠で応募受付を!!~「青少年雇用機会確保指針」が改正されました~」

既卒で就活する際は、企業選びの段階で新卒枠での応募が可能かをしっかりと確認することが大切です。

参照元

厚生労働省

3年以内既卒者は新卒枠で応募受付を!!

フリーターや派遣社員になる

正社員としての就職が難しい場合、一時的にフリーターや派遣社員など非正規雇用で働く方法もあります。非正規雇用は正社員と比べて比較的仕事を見つけやすい点がメリットです。

しかし、正社員と比較すると、年収や福利厚生、社会的信用度などの面で劣るのが一般的。長期的なキャリアの安定性には欠けるため、安易に長期化させるのは避けましょう。

非正規雇用で働く期間を「経験を積む期間」と捉え、仕事を通じて社会人としての基礎スキルを身につけたり、特定の専門スキルを磨いたりすることが大切です。

非正規雇用先の正社員登用制度を活用したり、身につけたスキルを活かして転職活動を行ったりするなどして、将来的には正社員を目指すことをおすすめします。

内定がもらえないと悩んでいる方は、「内定がないまま卒業したらどうなる?進路の選択肢と今すぐできる対策6選」もご覧ください。

大学院や専門学校に進む

就活の失敗を機に、大学院や専門学校へ進学する方もいます。さらなる専門知識やスキルを身につけ、次回の就活を有利に進めたいと考える場合に有効な選択肢です。

大学院で研究をしたり、専門学校で特定の技術を習得したりすることで、新卒として再度の就活に臨む際に、自身の専門性を高くアピールできるメリットがあります。進学すれば再び新卒として就活に臨めるため、選択肢が広がる可能性もあるでしょう。

ただし、当然ながら追加の学費が必要となるため、経済的な負担を考慮する必要があります。学業と並行して就活も進めることになるため、計画性が求められる点にも留意しておきましょう。

フリーランス・起業をする

就活に失敗したとしても、自身のスキルやアイデアを活かしてフリーランスとして独立したり、起業したりする方法もあります。大学時代にプログラミングやデザイン、ライティングなどの専門スキルを培った方は、すぐにでも仕事を開始できる可能性があるでしょう。

フリーランスは自分のペースで仕事ができ、場所や時間に縛られない自由な働き方が魅力です。起業は、自分のアイデアを形にし、社会に価値を提供する大きなやりがいがあります。

どちらの道も自己責任が伴い、安定した収入を得るまでに時間がかかる場合もありますが、興味を活かし、自分らしいキャリアを築くチャンスになるでしょう。

ワーホリや留学をする

就活がうまくいかなかった場合、一度立ち止まってワーキングホリデー(ワーホリ)や留学を経験する選択肢もあります。海外で生活しながら語学力を高めたり、異文化に触れて視野を広げたりできる貴重な機会です。

ワーホリは現地で働きながら生活費を賄えます。留学では、専門分野をさらに深掘りしたり、海外の大学でしか学べない知識を身につけたりできるでしょう。海外での経験は、単なる語学力だけでなく、困難を乗り越えた経験や多様な価値観を理解する力としてアピールできるのもメリットです。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

就活に失敗した際に知っておきたい心構え

就活に失敗したと感じても、安易に諦めてしまうのは避けましょう。諦めずに就活を続ければやり直しが可能です。不採用通知に落ち込まず、自分のペースで前向きに就活を続けることで、内定獲得を目指せます。

ここでは、就活に失敗した際に知っておきたい心構えについて見ていきましょう。

諦めなければ就活はやり直しができる

諦めさえしなければ、就活はいくらでもやり直しができます。第一志望に落ちてしまった場合でも、失敗だと落ち込む必要はありません。

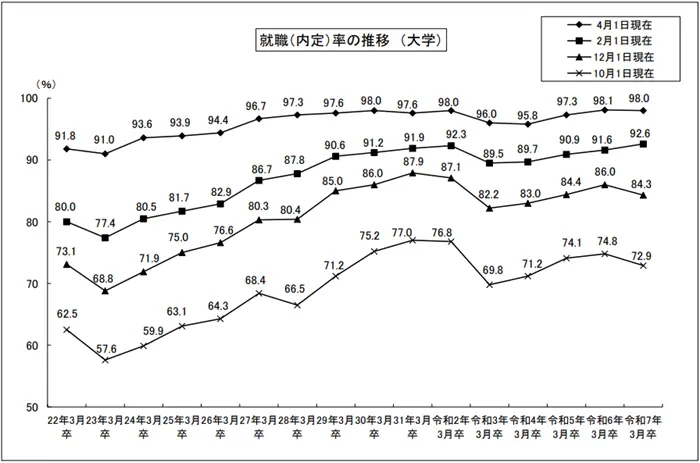

厚生労働省の「令和7年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表します」によると、2024年10月1日時点の就職内定率は72.9%でした。その後、4月1日になると98%まで上昇しています。

引用:厚生労働省「令和7年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表します(5p)」

時間経過とともに内定率が上がっている点を踏まえると、仮に早い段階で内定が獲得できなくても諦めずにチャレンジし続ければ、卒業までに内定が獲得できる可能性があるといえるでしょう。

参照元

厚生労働省

令和7年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表します

不合格通知は失敗ではない

企業から不採用の通知が届いたとしても、就活に失敗したことにはなりません。十分な能力やスキルをもっていても、企業が求める人物像とマッチしていなければ、不採用になるケースがあります。

「不採用=自分はダメだ」と思い込むのではなく、「自分の本領を発揮できる企業ではなかった」と捉え、前向きに次の選考に臨みましょう。

就活に失敗したと自分を責めない

就活で思うような結果が出ないとき、多くの方が「自分の努力が足りなかった」「自分には能力がない」と自分を責めてしまいがちです。しかし、就活の失敗で自分を過度に責める必要はありません。不採用の理由は多岐にわたり、必ずしも能力不足が原因とは限らないためです。

自分を責め続けると精神的なストレスとなり、自信喪失やモチベーション低下を引き起こしかねません。落ち込んでしまったときは、まずは一息つき、気分転換をすることも大切です。

信頼できる友人や家族、大学のキャリアセンターなどに相談し、抱え込まずに話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になるでしょう。

周囲との比較をやめる

就活中は、周囲の友人が次々と内定を獲得していくのを見て、「自分だけ取り残されている」「遅れている」など焦りや劣等感を抱いてしまうケースがあります。しかし、他者との比較は、不必要なプレッシャーや不安を生み出すだけなので控えましょう。

就活の進め方や得意・不得意は人それぞれです。そのため、友人のスピードに合わせる必要はありません。就活において大切なのは、自分のペースで、自分に合った企業を見つけることです。

他者と比較するのではなく、過去の自分と比較し、一歩ずつでも成長していることに目を向けましょう。周りの状況に惑わされず、自分自身のペースと目標を信じて進むことが、後悔のない結果へとつながります。

就活における心の切り替え方については、「就活で絶望したときの対処法9選!気持ちを切り替えるための考え方も解説」をご覧ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

就活に失敗したと悩んでいる就活生へ

第一志望から内定をもらえなかったり、周囲よりも就活の進み具合が遅かったりすると、「就活に失敗した」と感じる方もいるでしょう。しかし、不採用となった原因を特定し、適切な対策をとることで、自分に合った企業から内定をもらえるケースは十分にあります。

これからどのような対策をとるべきなのか、具体的なアドバイスが欲しい就活生は、就職エージェントの利用がおすすめです。キャリアチケット就職エージェントでは、専任のキャリアアドバイザーが就活を1対1でサポートします。

自己分析を一緒に行い、あなたに合う企業を厳選してご紹介。プロの目線で選考対策や就活に対するアドバイスを行います。就活に悩みを抱えている就活生は、ぜひキャリアチケットを利用してみてください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

就活に失敗したと感じる学生によくある質問

最後に、同じような悩みを抱える学生から寄せられる質問とその回答をまとめました。不安を解消し、次の行動へのヒントにしてみてください。

Q.就職留年と就職浪人どちらが良い?

A.どちらにもメリット・デメリットがあるため、一概に正解はありません。

「就職留年」のメリットは、採用枠の多い「新卒」という肩書きを維持できる点です。大学のキャリアセンターを継続利用できる安心感もありますが、1年分の学費がかかるという経済的負担がデメリットとなります。

一方、「就職浪人(既卒)」は、学費がかからず、多くの時間を就活やスキルアップに充てられるのがメリットです。しかし、一部の保守的な企業では「既卒」を新卒枠から外すケースもあり、孤独感を感じやすいという精神的なデメリットがあります。

経済面を優先するなら就職浪人、新卒枠の安定性を優先するなら就職留年という視点で、自身の環境と相談して選びましょう。

Q.高学歴なのに就活に失敗してしまいました…

A.学歴が高いからといって、必ずしも就活がスムーズに進むわけではありません。むしろ「学歴があるのだから大手に行けるはず」というプライドや周囲の期待が、自分を追い詰め、視野を狭めてしまうこともあります。

一度、学歴のことを考えず、一人の人間として企業にどのように貢献できるかを見つめ直してみましょう。正しい対策と柔軟な視点をもてば、結果は付いてくるはずです。

就職と学歴の関係性について解説している「就職に学歴は関係ない?採用への影響や重視されるポイントを解説」の記事も、あわせてご覧ください。

Q.就活でよくある失敗談は?

A.よくある失敗には、以下のようなものがあります。

・大手・有名企業のみに絞り過ぎて全落ち

・ES(エントリーシート)のコピペ

・面接の準備不足

・Webテスト対策の後回し

特にESのコピペは、どの企業にも当てはまる抽象的な内容になりがちで、熱意が伝わりません。また、面接で「何か質問はありますか?」と聞かれた際に「特にありません」と答えてしまうのも、志望度の低さを露呈させる典型的な失敗といえます。

ほかにも、Webテストの対策を後回しにして、志望企業の選考で足切りに遭うという失敗もありがち。これらの失敗に共通するのは、「準備」と「相手(企業)への想像力」の不足です。これらの失敗例を教訓に、対策を徹底して選考に臨みましょう。

Q.就活に失敗し引きこもりやニートになるのは親不孝?

A.一時的に落ち込んで動けなくなるのは、誰にでもある防衛本能であり、親不孝などではありません。親御さんが望んでいるのは、あなたが内定を得ることではなく、心身ともに健康で前向きに生きていることでしょう。

無理をして空元気を見せる必要はありませんが、状況を隠さず正直に話し、協力をお願いすることも一つの親孝行です。少し休んで、アルバイトなどの小さな活動からリハビリを始めましょう。自分の人生を諦めないことが、一番の恩返しといえます。

Q.就活に失敗しても何とかなるって本当?

A.何とかなります。現代は働き方が多様化しており、新卒で入った会社に一生勤める人は少数派です。派遣から正社員になった人、既卒から起業して成功した人、第二新卒で憧れの大手に転職した人など、キャリアの築き方には多くの選択肢があります。

現代の日本の社会システムは、一度の失敗で全てを失うような硬直したものではありません。今の失敗を糧に、前を向いて一歩ずつ進んでいきましょう。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。