このページのまとめ

- 内定がもらえないと悩んでいるときは、原因を特定して行動を変える姿勢が大切

- 内定がもらえない主な原因は、自己分析や面接対策が不十分であると考えられる

- 新卒で内定がもらえないまま卒業しそうなときは、就職留年や進学などの選択肢がある

「なぜ内定がもらえないのか」「このまま卒業することになったらどうしよう」と悩む就活生は多いでしょう。対策して選考に臨んだつもりでも、なかなか内定がもらえずにいると自信を失いがちです。しかし、原因を把握して対策を練ることで、内定がもらえないループから脱却できる可能性があります。

この記事では、内定がもらえないときの原因と対策を解説します。選考を突破して内定を獲得するために、ぜひ参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 内定がもらえない人は意外に多い

- 内定がもらえない7の理由

- 1.自己分析ができていない

- 2.業界・企業研究をしていない

- 3.履歴書やエントリーシートの内容が不十分である

- 4.適性検査の対策をしていない

- 5.自己アピールをうまくできていない

- 6.面接対策をしていない

- 7.応募する企業数が極端に少ない

- 内定がもらえないときに取り組むべき8つの対策

- 1.説明会に参加して選択肢を広げる

- 2.OB・OG訪問する

- 3.自己分析を徹底する

- 4.就活の軸を明確にする

- 5.熱意の伝わる志望動機を作成する

- 6.適性検査の対策をする

- 7.模擬面接をする

- 8.よくある質問の回答を準備する

- 内定がもらえないときのマインドセット術

- 内定がもらえない方へのキャリアアドバイザーのアドバイス

- 内定がもらえない場合の選択肢

- 引き続き就活を続ける

- 大学院や専門学校に進学する

- 就職留年する

- 非正規雇用として働く

- 内定がもらえないまま卒業するのではないか不安な人へ

- 内定がもらえないことに関するよくある質問

- Q.内定がないまま卒業するとどうなる?

- Q.7月に内定がもらえない場合にやるべきことは?

- Q.就活の軸はどうしたら見つかる?

内定がもらえない人は意外に多い

内定がもらえない状況に悩んでいる就活生は決して少なくありません。

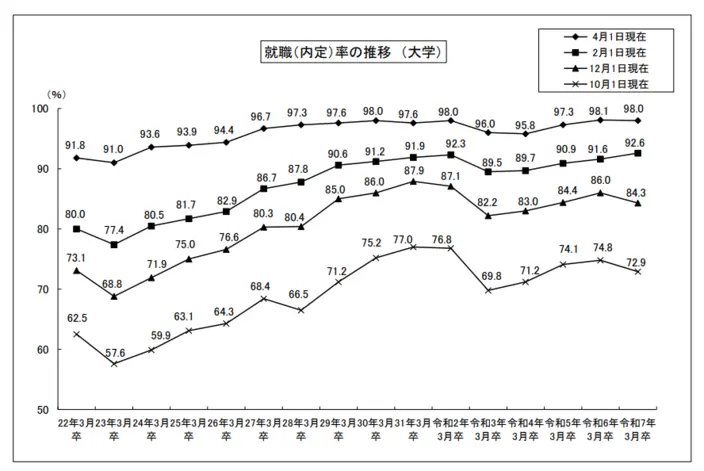

厚生労働省の「令和7年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表します」によると、2025年3月に卒業した学生のうち、2024年10月1日時点で内定を獲得していたのは72.9%でした。

引用元:厚生労働省「令和7年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表します(5p)」

データからは、卒業まで半年を切った時点でも、3割近くの学生は内定をもらえていないことが分かります。周囲が次々に内定を獲得すると、「自分だけ遅れている」「このまま内定をもらえないまま卒業することになったらどうしよう」とネガティブな感情を抱くでしょう。

しかし、内定がもらえていない就活生も存在しています。実際に2〜3割の学生は大学4年の10月以降に内定を獲得しています。そのため、内定がもらえないからといって過度に落ち込む必要はなく、前向きに就活を続けることが大切です。

就活でよくある悩みと対処法については、「就活悩みあるある12選|よくある悩み・失敗談から学ぶ対処法もご紹介!」の記事で幅広くカバーしているので、ぜひチェックしてみてください。

また、内定に関しては「就活における内定とは?獲得から入社までの流れや採用との違いを解説」の記事でまとめています。

参照元

厚生労働省

令和7年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表します

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

内定がもらえない7の理由

ここでは、内定がもらえない10の理由を紹介します。自分に当てはまる原因がないか確認してみましょう。

1.自己分析ができていない

自己分析ができていないと、就活の方向性が定まらずに内定獲得が難しくなります。

自分に合った業界や職種を選ぶためには、自己分析が欠かせません。自分の強みや価値観を理解できていなければ、業界・企業選びの軸がブレてしまいミスマッチが生じやすくなるためです。

たとえば、「なんとなく人気そうだから」という理由でエントリーする企業を選んでも、志望動機が曖昧で説得力に欠けてしまいます。なお、応募先の企業とのミスマッチが起こると、内定が遠ざかるだけではなく、仮に内定をもらえても早期離職につながりかねないため注意が必要です。

2.業界・企業研究をしていない

内定がもらえない理由として、業界・企業研究が不十分という点があげられます。業界・企業研究が不十分だと、志望動機が浅くなり、入社意欲や仕事への適性が相手に伝わりにくくなるからです。

新卒採用において、企業は「自社で長く活躍できる人材」を求めています。志望動機として「御社の雰囲気が良さそうだから志望しました」と伝えても、他社との差別化ができていない内容では、「ほかの業種・企業でもよさそう」といった印象を与えかねません。

就活では、志望する業界の動向や企業の特徴をよく調べ、自分の志望理由に落とし込むことが大切です。

3.履歴書やエントリーシートの内容が不十分である

履歴書やエントリーシートの完成度が低いと、内定をもらうのは難しくなります。書類選考は面接に進めるかどうかを決める最初の関門です。履歴書やエントリーシートの内容が不十分だと、採用担当者に熱意が伝わりません。

同じ履歴書やエントリーシートを複数企業への応募に使い回したり、丁寧さに欠ける文字で書いたりしている場合はマイナスイメージにつながります。

4.適性検査の対策をしていない

適性検査の対策をしていないことも、内定をもらえない理由の一つです。多くの企業では、面接前にSPIや玉手箱などの適性検査を設けており、応募者の基礎的な学力や性格特性を評価しています。

適性検査の難易度は、検査の種類や企業によって異なるものの、一般的には中学・高校レベルの知識が求められる傾向です。しかし、適性検査特有の問題形式やスピード感に慣れていないと、制限時間内に解ききれず点数が伸びません。

志望先の企業が適性検査を実施している場合は、書類や面接対策と同様に万全の準備をして臨む必要があります。

5.自己アピールをうまくできていない

自己アピールをうまくできていない場合、内定をもらうのは難しくなります。企業は応募者がどのように自社に貢献できるのかを知りたいと考えているため、強みを具体的に示さなければ、採用担当者に自分の魅力が伝わりません。

たとえば、「私は責任感があります」と伝えるだけでは説得力に欠けます。この場合、「アルバイトで新人教育を任された際に、方針に関する改善策を提案してチーム力を向上させた」など、具体的な成果を盛り込んで自己アピールすると印象を良くできるでしょう。

6.面接対策をしていない

面接対策をしていないと、本番で力を発揮できずに内定のチャンスを逃してしまいます。面接は限られた時間で自分をアピールする場です。本番で緊張してしまって思うように話せずにいると、十分なアピールにつながりません。

面接対策をしているかどうかは、本番での立ち居振る舞いに現れます。事前に自己PRや志望動機を整理しておくと、本番でも落ち着いて対応できるでしょう。

基本のマナーが身についていない

内定がもらえない理由として、基本のマナーが身についていない点もあげられます。

新卒採用において、企業は応募者の将来性に加えて、社会人としての常識やマナーが身についているかどうかも評価しています。最低限のマナーが守れていないと、採用担当者に不信感を与えるだけではなく、「入社後に周囲と良好な関係を築けないのでは」と判断されてしまうため注意が必要です。

たとえば、面接に遅刻する、挨拶ができていないなどの行動は、どれほど能力が高い人材であってもマイナス評価になります。普段から礼儀やマナーを意識し、社会人としてふさわしい立ち居振る舞いを身につけることが大切です。

よくある質問の回答を準備していない

よくある質問の回答を準備していないことも、内定がもらえない理由の一つです。面接では、以下のような質問がよく聞かれます。

・志望動機を教えてください

・この業界に興味を持ったきっかけは何ですか

・あなたの長所と短所は何ですか

・学生時代に頑張ったことは何ですか

・どのようなキャリアビジョンを描いていますか

・挫折した経験はありますか

よくある質問の回答を準備していないと、一貫性のない回答や曖昧な返事をしてしまい、評価を下げる原因になります。

新卒採用の面接でよく聞かれる質問については、「就活の面接対策は何をする?具体的な方法とよく聞かれる質問50選」の記事を参考にしてください。

面接に慣れていない

内定がもらえない理由として、面接に慣れていないこともあげられます。

面接に合格するためには、対策はもちろん、慣れも必要です。初めての場では緊張が高まりやすく、言葉が詰まったりぎこちない表情をしたりして、採用担当者に時人のない印象を与えてしまいます。

模擬面接や実践を通して場数を踏むと、自然にコミュニケーションがとれるようになるでしょう。また、面接に慣れていくうちに、入室から退室までの流れも身につきます。

7.応募する企業数が極端に少ない

応募する企業が極端に少ない場合も、内定をもらうのが難しくなります。応募する企業数が少なければ選考の機会も減り、不採用が続くと内定獲得までの時間が長引くからです。加えて、業界や職種を絞り過ぎると選択肢が狭まり、自らの可能性を制限してしまいます。

自分の就活の軸が定まっており、志望先の企業が明確になっている場合はともかく、内定がもらえないと悩んでいるときにむやみに応募する企業を絞るのは避けましょう。

内定がもらえないときのNG行動については、「内定が出ない人の特徴8選と10個の対策を解説!焦らず適切に行動しよう」の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

内定がもらえないときに取り組むべき8つの対策

内定がもらえないときは、説明会に参加したりOB・OG訪問したりして情報収集すると、選択肢を広げられます。また、あらためて選考対策に取り組むと内定獲得に近づけるでしょう。

ここでは、内定がもらえないときに取り組むべき8つの対策を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

1.説明会に参加して選択肢を広げる

内定がもらえないと悩んでいるときこそ、なるべく多くの企業説明会に参加してみましょう。

企業説明会では、実際に働く社員の方から直接話を聞けたり、質疑応答の機会が設けられていたりするケースもあります。企業選びの選択肢を広げるだけで、内定獲得の可能性が高まります。大手企業や有名企業だけではなく、優良な中小企業にも目を向けてエントリー数を増やしてみましょう。

ただし、やみくもにエントリー数を増やせばよいわけではありません。自分に合っている業界や興味のある職種に絞ってエントリーしてみてください。

中小企業の特徴や探し方については、「中小企業への就職を目指す人必見!会社の探し方や向いてる人を解説」の記事で詳しく解説しています。

2.OB・OG訪問する

内定がもらえないときには、OB・OG訪問もおすすめです。OB・OG訪問とは、志望する企業に入社したOB・OGに会って話を聞くことです。業務内容や社風などを詳しく教えてもらえるため、企業のリアルな内情を聞けるメリットがあります。

また、OB・OG訪問で選考対策に関するアドバイスをもらうのもおすすめです。「自己PR」「志望動機」「学生時代に頑張ったこと」などを中心に、よくある質問への回答を事前に考えておき、フィードバックをお願いするとよいでしょう。

3.自己分析を徹底する

内定を獲得するためには、徹底した自己分析が欠かせません。自己分析を深めることは、業界・企業選びから面接対策まで、就活全体の基盤になります。

就活を始めたときに自己分析をした方も、以下の理由から再度取り組むと効果的です。

・何度も繰り返すことで自己理解が深まるから

・就活が進むにつれて新たな経験を得ているから

・時間が経つことで視点が変化する可能性があるから

・就活の軸がより明確になって回答に一貫性が生まれるから

自己分析には、マインドマップやジョハリの窓、モチベーショングラフなど、さまざまなやり方があります。また、他己分析を依頼したり、就活エージェントに相談したりすると新たな気づきがあるでしょう。

自己分析のやり方について詳しく知りたい方は、「自己分析とは?就活におすすめの簡単なやり方10選や活用例を解説」の記事もご覧ください。

4.就活の軸を明確にする

自己分析を行ったら、あらためて就活の軸を明確にしましょう。就活の軸を明確にすることで、自分の長所を活かせそうな業界や職種を見極めやすくなります。

就活の軸がないと応募する企業に共通点がなく、志望動機も説得力を欠いてしまいます。まずは過去の選択や行動の背景を振り返り、どのような環境であれば能力を発揮できるのか整理してみてください。そのうえで、家族や友人など身近な人から意見をもらうと、自分では気づけない強みが見えてきます。

軸を明確にすることで就活全体をスムーズに進められるようになり、内定がもらえない状況を打開できるでしょう。

5.熱意の伝わる志望動機を作成する

内定を獲得するためには、志望先の企業に合わせて熱意が伝わる志望動機を作成することがポイントです。ありきたりな志望動機では、面接官に好印象を与えることは難しいといえます。

具体的には、企業のどのようなところに惹かれたのか、入社後どのように活躍したいのかを明確に伝えると効果的です。

また、作成した志望動機やエントリーシートに誤字脱字がないか、読みやすい文章になっているかも忘れずにチェックしましょう。自分で書いた文章を読み返しても違和感に気づきにくいため、第三者に添削をお願いするのがおすすめです。

添削の依頼先については、「志望動機の添削は誰に依頼する?自分でチェックする際のポイントも解説」の記事も参考にしてください。

6.適性検査の対策をする

内定獲得に近づくためには、適性検査の対策も不可欠です。新卒採用では、多くの企業がSPIや玉手箱などの適性検査を導入しており、一定の基準を満たすことで面接のチャンスが広がります。

参考書や問題集を繰り返し解いて問題形式に慣れると、解答スピードや正確さも向上します。特に、言語や計数分野といった出題はトレーニングの成果が出やすく、毎日の学習習慣がそのまま自信につながるでしょう。

7.模擬面接をする

面接で落ちて内定がもらえない場合は、模擬面接をして練習を重ねることが大切です。

「面接になるとうまく話せない」「緊張して言葉に詰まってしまう」など、面接に苦手意識を持つ就活生も多いでしょう。面接の練習は、本番と同じように緊張感を持って行うのがポイントです。事前に回答内容を準備しておくのはもちろんのこと、身だしなみも整えて模擬面接に臨みましょう。

友人と面接練習する際は、本番さながらの緊張感を演出するのが難しい場合もあります。その際は、OB・OGを頼ったり、就活エージェントのサービスを利用したりするのがおすすめです。

8.よくある質問の回答を準備する

よくある質問の回答を準備しておくと、面接で採用担当者に与える印象が良くなります。特に、「自己PR」「志望動機」「学生時代に頑張ったこと」などは面接の頻出質問です。回答を事前に整理し、自分の経験や強みと結びつけて具体的に話せるように準備しましょう。

ただし、回答を丸暗記するのではなく、ポイントを押さえて自らの言葉で話すようにしてください。採用担当者は応募者がいかにうまく回答を述べられるかではなく、自分の考えを伝える能力があるかどうかを見ているからです。

さらに、声に出して回答の練習をすることで、本番でも自信を持って答えられるようになります。ハキハキと大きな声でゆっくり話すと、自信がある様子が伝わるでしょう。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

内定がもらえないときのマインドセット術

内定がなかなか出ないときこそ、前向きな心持ちを意識するようにしてください。就活は結果よりも過程から学ぶことが多く、マインドセットが行動に直結するからです。

内定がもらえなくてネガティブ思考になっているときは、以下のようなマインドを大切にしましょう。

・完璧を目指さない

・自分に合う企業に出会えていない

・就活に失敗はない

・1人でやれることには限界がある

・小さなことでも褒めてあげる

就活は「ゴールに早く辿りついた人が勝ち」ではなく、「自分に合う企業と出会うためのプロセス」だと考えることが重要です。前向きなマインドセットを取り入れることで、焦りや不安を乗り越え、自分に合う企業と出会うために就活を続けていけるでしょう。

なかなか内定がもらえずに気持ちが落ち込んでいる方は、「就活でくじけそうになったら?内定のために気持ちを切り替える4つの思考法」「就活とは何か?内定を得るために必要な準備とステップ」の記事も参考にしてください。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

内定がもらえない方へのキャリアアドバイザーのアドバイス

内定をもらえなかったら、まずは「なぜ内定がもらえなかったのか」を明確にすることが大切です。

「自己分析をもとに軸が明確になっているか」「受けている会社は軸にマッチしているか」「特定の業界や職種に絞って就活をしていないか」など、自問することで原因が分かってくるでしょう。

内定がもらえない原因が分かれば、それぞれ以下を参考に対処していきます。

・自己分析不足:改めて「得意なこと」「苦手なこと」などを言語化する

・軸と企業のミスマッチ:受ける企業群を変えてみる

・どこにでも当てはまる軸になっている:軸をさらに掘り下げたり、別の軸を作ったりする

・面接練習不足:家族や友人、大学のキャリアセンターを利用して練習量を増やす

また、就活は時期ごとにスピード感が変わることにも注意しましょう。大学4年の6月時点で内定がもらえなくても諦める必要はありませんが、その後はそれまでと同じペースで就活するのが難しくなります。

秋・冬採用は選考フローが短くなったり、採用充足のために難易度が上がったりするため、きちんと自己分析をしたうえで効率的に就活を進める必要があると認識しましょう。

基本の就活スケジュールを振り返りたい方は、「就活の流れはどう進む?基本的な就活スケジュールや必要な準備を解説」の記事も参考にしてください。内定を獲得するためにいつ何をするべきか詳しく解説しています。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

内定がもらえない場合の選択肢

ここでは、内定がもらえない場合の選択肢を紹介します。

内定がもらえないからといって落ち込む必要はありません。以下の選択肢を参考に、納得のいく行動を重ねていきましょう。

引き続き就活を続ける

内定がもらえなくても、引き続き就活を続けることでチャンスを掴める可能性は十分にあります。就活は企業によって採用時期や人数が異なり、大学4年の3月ごろまで募集を続けている企業も存在するためです。

たとえば、大手企業を中心に多くの企業が夏ごろまでに採用を終える一方で、中小企業やベンチャー企業の中には、秋以降も採用を行っているケースがあります。

そのため、大学4年になって内定がもらえなくても、焦らず就活を続けることが大切です。就活は長期戦であると考え、粘り強く挑戦するうちに道が開けるでしょう。

秋採用については「秋採用とは?実施企業の特徴や探し方は?内定獲得のコツも解説」、冬採用については「冬採用攻略法!夏・秋採用との違いや内定獲得へのポイントを解説」の記事でそれぞれ詳しく解説しています。

大学院や専門学校に進学する

内定がもらえない場合、大学院や専門学校に進学するのもキャリアの幅を広げる有効な選択肢の一つです。大学院や専門学校に進学して志望する業界に直結する専門知識を習得すると、将来的により高度な職種に挑戦できる可能性が高まります。

たとえば、研究職を志望するなら大学院での学びが必須になるケースもあるほか、ITスキルやデザインスキルなどは専門学校に通うとより専門性を高められるでしょう。

ただし、進学する場合は学費や生活費などの経済的な負担が大きくなるため、将来のキャリアプランと照らし合わせながら、慎重に判断する必要があります。

就職留年する

就職留年も、内定がもらえない場合の選択肢の一つです。就職留年すると、翌年度に再び新卒として就活に挑戦できるメリットがあります。

内定がもらえないからといって妥協して企業選びをするよりも、留年して計画的に選考対策を進めたほうが、納得のいく就職先を見つけられる可能性もあるでしょう。

しかし、就職留年する場合は、1年分の学費や生活費が余分にかかるため、「本当に留年する必要があるのか」をよく検討することが大切です。

非正規雇用として働く

内定がもらえない場合、非正規雇用として働きながら経験を積む方法もあります。アルバイトや派遣社員をはじめとする非正規雇用は、収入が安定しにくいものの、勤め先の企業によっては実務経験を積みながら正社員登用を目指すことも可能です。

正規雇用と比べて採用ハードルが低く、プライベートの時間を確保しやすいメリットもあります。内定がもらえないと悩んでいるのであれば、キャリアのスタートとして非正規雇用として働くことも検討するとよいでしょう。

内定なしで卒業した場合の選択肢については、「無い内定で卒業したあとの進路は?負のループに陥る原因と解決策を解説」の記事にもまとめています。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

内定がもらえないまま卒業するのではないか不安な人へ

なかなか内定がもらえないと、「このまま卒業することになるのでは」と不安になるでしょう。内定がもらえなくても、就職以外の選択肢を考えたり、適切な対策をしたりして状況を挽回できます。

内定がもらえずに不安な場合は、就活のプロである就活エージェントを頼るのも方法の一つです。就職エージェントのキャリアチケットは、就活生一人ひとりが自分の価値観に合った企業から内定をもらえるようにサポートしています。

書類作成や面接対策に限らず、「どのような業界や企業に行けば入社後活躍できそうか」といった自己分析や業界・企業研究に関するアドバイスも可能です。内定をもらえていない状況において、まだ就活を頑張って続けたい方は、ぜひ気軽に相談してみてください。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

内定がもらえないことに関するよくある質問

ここでは、内定がもらえないことに関するよくある質問をまとめました。

Q.内定がないまま卒業するとどうなる?

A.内定がないまま卒業しても、就活を続けられます。この場合、「新卒」「既卒」のどちらとして扱われるかは志望先の企業によって異なるため、募集要項をよく確認しましょう。

ほかにも、就職留年や進学、海外留学といった選択肢があります。いずれにせよ、将来のキャリアにつながる選択をすることが大切です。

内定がない場合の選択肢については、「内定がないまま卒業したらどうなる?内定獲得に向けての方法を解説」の記事で詳しく解説しています。

Q.7月に内定がもらえない場合にやるべきことは?

A.どの時期でも就活においてやるべきことは基本的に変わりません。大学4年の7月時点で内定がない場合は、あらためて自己分析や面接対策をやり直してみてください。必要に応じて就活の軸を見直すと、エントリーする企業の幅が広がるでしょう。

大学4年の7月以降の就活については、「7月で内定なしの就活生が採用されるための対策を紹介!原因や心構えも解説」もチェックしてみてください。

Q.就活の軸はどうしたら見つかる?

A.就活の軸を見つけるためには、まず自己分析をして自分の価値観や働くうえで譲れない条件を明確にします。

自己分析にはさまざまな方法がありますが、比較的簡単にできるのが「自分史」の作成です。自分が今までやってきて楽しかったことや、つらかったことなどを時系列で振り返ってみましょう。

自分史の作成方法については、「自分史の書き方はどうすればいい?テンプレートの例やまとめ方を解説」の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら