このページのまとめ

- 企業が「5年後の自分」を聞く理由は、入社後の目標を描けているか確認するため

- 5年後の自分を考える際は、まず企業研究や自己分析を行うことが大切

- 面接で5年後の自分を伝える際は、仕事の内容を中心にする

「5年後の自分についての答え方が分からない」と悩む就活生もいるでしょう。5年後の自分について回答する際は、企業の方向性とマッチしているかや自分の将来設計を実現できるかを考慮することが大切です。

この記事では、就活の選考で5年後の自分を聞かれる理由や答え方、考え方などを解説します。目標や業界・職種別の例文も紹介するので、参考にしながら5年後の自分について考えてみてください。

かんたん1分!無料登録5年後の自分について相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 企業が「5年後の自分」を面接やESで聞く5つの理由

- 1.キャリアプランを描けているか確認するため

- 2.企業の方向性とマッチしているか知るため

- 3.仕事への理解度を確認するため

- 4.未経験の課題に対する対応力を見るため

- 5.長期的に働く意欲があるか把握するため

- 「5年後の自分」がわからない…考え方のポイント5つ

- 1.仕事の目標やどのようなポジションを目指したいか

- 2.必要な収入を得られるか

- 3.勤務地の希望を実現できるか

- 4.自分が望むワークライフバランスを実現できるか

- 5.社風が自分に合っているか

- 「5年後の自分」の回答を作成する5ステップ

- 1.企業研究や業界研究を行う

- 2.自己分析で自分への理解を深める

- 3.企業の公式サイトやSNSを確認する

- 4.OB・OG訪問をする

- 5.企業研究や自己分析の内容をノートにまとめる

- 「5年後の自分」を分かりやすく答える際の構成

- 5年後の具体的なキャリアビジョンを伝える

- 目標を定めた具体的な理由を述べる

- 目標達成に向けた取り組み方を伝える

- 企業に貢献する方法を伝える

- 【目標別】「5年後の自分」を回答する際の例文3選

- 1.社員の育成を担当したい場合

- 2.プロジェクトリーダーとして活躍したい場合

- 3.新規事業の開発に携わりたい場合

- 【業界別】「5年後の自分」を回答する際の例文7選

- 1.商社の場合

- 2.メーカーの場合

- 3.金融業界の場合

- 4.小売業界の場合

- 5.出版・マスコミ業界の場合

- 6.IT業界の場合

- 7.サービス業界の場合

- 【職種別】「5年後の自分」を回答する際の例文6選

- 1.看護師の場合

- 2.営業職の場合

- 3.事務職の場合

- 4.販売職の場合

- 5.経理職の場合

- 6.企画職の場合

- 「5年後の自分」を面接やESで伝える際の注意点

- プライベートではなく仕事の内容にする

- 退職を前提とした内容にしない

- 志望動機や自己PRと関連させて主体性をもたせる

- 実現可能かつ長期的な視点を持つ

- 曖昧な表現にしない

- 深堀り質問への対策もしておく

- 「5年後の自分」の回答に悩んでいる就活生へ

- 「5年後の自分」に関するFAQ

- Q.3年後・5年後・10年後の自分の考え方の違いは?

- Q.面接での「5年後の自分」に似た質問は?

企業が「5年後の自分」を面接やESで聞く5つの理由

企業が採用選考で「5年後の自分」を聞くのは、「入社後のビジョンが描けているか」「企業の目指す方向性と合っているか」などを確認するためです。「5年後の自分」の質問に対して的確に回答するため、まずは企業の意図を踏まえておきましょう。

ここでは、就活で「5年後の自分」について聞かれる5つの理由を解説します。

1.キャリアプランを描けているか確認するため

企業が5年後の自分について聞くのは、入社後の目標や方向性などのビジョンを描けているか確認するためです。「5年後の自分」と似た質問で「キャリアビジョンを教えてください」と質問を受けるケースもあります。

たとえば、5年後に成し遂げたい目標が明確な場合、自社への入社意欲が高いと判断できるでしょう。ほかにも、具体的に携わりたい業務があれば、自社への関心が強く、企業研究を入念に行っていると考えられます。

一方で、5年後のビジョンが描けていない就活生は「本当に自社に入社したいのか」「他社でも同じことができるのでは」といった印象を与えかねません。

企業は「5年後の自分」の回答を通して就活生のやる気を見ているため、明確なビジョンを答えられるように準備しましょう。

入社後のビジョンの考え方や答え方は「就活で将来のビジョンを聞かれたら?考え方のコツと面接で使える例文7選」の記事も参考にしてください。

2.企業の方向性とマッチしているか知るため

自社の方向性と就活生の考え方が合っているかを確認するために、5年後の自分について聞かれる場合もあります。企業と就活生の方向性が異なると、入社後にギャップが生まれる恐れがあるためです。

たとえば、事務職で頑張りたい学生を企業が総合職として採用してしまうと、ミスマッチが発生します。ミスマッチが起こると、モチベーションの低下や早期退職などにつながるケースも少なくありません。

企業だけでなく、就活生がマイナスな状況に陥るのを防ぐためにも、企業側は5年後の自分についての質問をしています。

自分に合う会社選びについては、「仕事選びで後悔しないためにはどうする?選び方のコツや準備を解説」の記事も参考にしてください。

3.仕事への理解度を確認するため

仕事に対する理解度も、「5年後の自分」の回答から見られている場合があります。仕事に対する理解が深ければ、向上心や業務への関心があると考えられるためです。

同じ職種でも、企業ごとに仕事内容は異なります。たとえば、プログラミング職に就きたい場合、応募先の事業形態はもちろん、使用するプログラミング言語や開発環境も変わるでしょう。仕事への理解度が高ければ、志望企業に合わせて自分が何を学ぶべきかもイメージできます。

企業は「5年後の自分」を通して、仕事を理解しているかを確認したうえで、モチベーション高く取り組んでくれる人を採用したいと考えているのです。

4.未経験の課題に対する対応力を見るため

企業は5年後の自分の回答から、応募者の課題解決力を見ていることもあります。新卒採用で入社すると、過去に経験のない取り組みや、答えの分からない課題に対応しなくてはなりません。

困難に直面した際は、状況を見極めたり仮説をもとに目標を立てたりして、物事を進める能力が求められます。

5年後の自分を考える際、「入社前で仕事内容のすべてを理解できない」と悩む前に、企業は就活生の対応力を確認している点を頭に入れておきましょう。

5.長期的に働く意欲があるか把握するため

「5年後の自分」の回答から、応募者が自社で長く働いてくれるか確認する目的もあります。企業が社員を募集するのは、人手不足や事業拡大などに対応するためです。

採用した社員が早期退職してしまっては、人員の確保ができず仕事に影響が出てしまいます。

また、社会人経験のない新卒者を採用する場合は、マナーや仕事のやり方などの研修をするのにコストがかかるのが一般的です。無駄なコストを省くためにも、企業は5年後の目標や達成までの道筋が明確であるかを確認し、長期的に働く意欲を見ています。

企業の意図を理解し、適切に質問に答えるコツについては、「就活の面接で聞かれる質問集40選!答え方のポイントや回答例も解説」でも紹介しているので、あわせてご一読ください。

かんたん1分!無料登録5年後の自分について相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

「5年後の自分」がわからない…考え方のポイント5つ

5年後の自分を考える際は、仕事の目標やワークライフバランスなど、目指す方向性や価値観に沿って考えることが大切です。

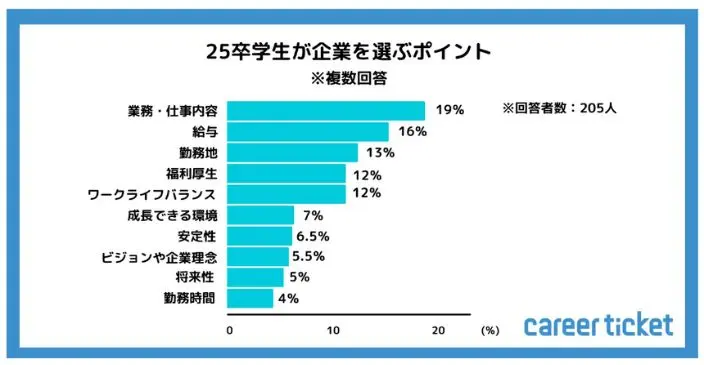

キャリアチケットの「【2023年10月実施】25卒学生の就活状況についての調査」によると、2025年卒の学生の企業を選ぶポイントで最も多かったのは「業務・仕事内容(19%)」、次いで「給与(16%)」でした。

そのほかに重視されているポイントは以下のとおりです。

ここでは、上記の調査結果をもとに「5年後の自分」をイメージする際に取り入れるべきポイントを5つ解説します。入社後のミスマッチを防ぐきっかけにもなるので考えてみましょう。

参照元

キャリアチケット

トップページ

1.仕事の目標やどのようなポジションを目指したいか

入社してから5年を迎えた際、応募先でどのような仕事に携わっていたいか、どのようなポジションに就いていたいかなどを明確にしてみてください。

たとえば、自己分析で導き出した強みや性格から、マネジメント向きか・技術者向きかを判断すれば、5年後に自分の目指すべきポジションの方向性が見えてきます。

ポジションによって仕事内容も変化するため、企業研究で得たキャリアのロールモデルを参考にし、5年後の自分をイメージしてみましょう。

2.必要な収入を得られるか

就職後の将来をイメージする際、必要な収入を得られるかも考えるべきポイントです。ライフプランに沿って、自分の生活に必要な金額を考えてみましょう。

「自分が満足できる生活水準はどのくらいか」「将来結婚する・しない場合に必要な金額」などを考えるのがおすすめです。

ただし、面接で「5年後は希望する収入を得たい」と伝えると、希望が通らなければ転職するのかと思われかねません。収入について面接では触れず、あくまでキャリアプランを考えるために活用してください。

面接で給料に触れるのを避ける理由や、適切な伝え方は「志望動機で給料に触れるのはNG?伝え方のコツや例文を解説」の記事をご覧ください。

3.勤務地の希望を実現できるか

5年後の自分がどこで仕事をしているか考えることも大切です。転勤や異動の多い職種の場合、頻繁に居住地が変わる可能性があります。

転勤は人脈を広げたり、スキルアップを図れたりするものの、環境の変化を伴うため、仕事のパフォーマンスに影響する場合もあるでしょう。

また、将来的に住宅の購入を考えている場合も、転勤が妨げになる可能性があります。自分の適性やプライベートの予定を含めて5年後の勤務地を考慮すると、ビジョンを描きやすいでしょう。

4.自分が望むワークライフバランスを実現できるか

5年後の自分を考える際、ワークライフバランスを加味できているかも重要です。企業で長く働くには、自分に合った仕事とプライベートのバランスが欠かせません。

たとえば、趣味の時間を確保するために、休みが多く残業の少ない職場を希望する人もいます。一方、休日の日数よりも多くの経験や成長スピードを求める人もいるでしょう。

休日数や働き方は仕事内容や業界によって左右されるため、自分がどのような働き方を求めるか、譲れないプライベートの時間はあるかなどを明確にしてみてください。

ただし、ワークライフバランスや福利厚生については、面接で答える必要はありません。自分に合う企業を探したり、5年後の自分を考えたりするための指針として考えましょう。

5.社風が自分に合っているか

応募先の社風が自分に合うかどうかも大切な要素です。社風は社内規定などで定められているものではなく、会社の雰囲気や仕事の進め方といった独自の文化を意味し、働きやすさに影響します。

たとえば、自分が挑戦的な環境を好むのに対して、応募先の社風が保守的な環境の場合、仕事をするうえで物足りなさを感じやすいでしょう。自分と企業の社風が合わなければ、5年後どのように働き成長しているかもイメージしにくくなります。

自分の価値観や行動スタイルが社風にマッチしているか確認したうえで「5年後の自分」を考えましょう。

かんたん1分!無料登録5年後の自分について相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

「5年後の自分」の回答を作成する5ステップ

就活生が「5年後の自分」の回答を作成する際は、いきなり5年後の自分を考えるのではなく、企業研究や自己分析をしてから回答作成に取り組みましょう。

回答を作成するための5ステップを紹介するので、参考にしてください。

1.企業研究や業界研究を行う

5年後の具体的な目標を立てる前に、まずは応募する企業や業界を研究しましょう。企業研究は、自分と企業の相性はもちろん、5年後の目標を叶えられるかどうかの判断に役立ちます。企業理念や展開している事業、求めている人材も明確にできるでしょう。

また、業界研究を通して、業界全体の動向や将来性、課題などを把握し、自分がどのような環境で働く可能性があるのか、より具体的にイメージできるようになります。

業界への理解が深まれば、希望する企業がどのような立ち位置にあり、どのような役割を担っているのかといった点も把握できるでしょう。

2.自己分析で自分への理解を深める

企業や業界について理解を深めたら、次は自己分析を行いましょう。自己分析とは、自分の長所や短所、今までの経験などを明確にし、自己理解を深める作業です。

自己理解を深めると、5年後の自分の姿を具体的に描きやすくなり、自己PRや志望動機の作成にも役立ちます。自己分析診断ツールを活用したり、家族や友人、キャリアセンターの担当者など、さまざまな意見を取り入れたりすると、より深く自己分析が可能です。

3.企業の公式サイトやSNSを確認する

応募を検討している企業の公式サイトやSNSからの情報収集も欠かせません。企業の公式サイトやSNSは、企業文化や事業内容、今後の展望を知るための貴重な情報源です。特に先輩社員のインタビューは、入社後のキャリアパスや働き方の具体化に役立つため、確認しておきましょう。

「どのように貢献できるか」「どのようなスキルを身につけていたいか」などをイメージしながら、公式サイトやSNSを確認するのがおすすめです。

4.OB・OG訪問をする

企業の公式サイトやSNSだけでは得られない、よりリアルな情報を得るためには、OB・OG訪問も有効です。

OB・OG訪問とは、すでに企業で働いている先輩に話を聞ける機会を指します。逆質問もできるため、企業研究や業界研究で気になった点も質問可能です。

公式サイトやSNSではチェックしづらい会社の雰囲気や働き方などをより理解できるため、積極的に参加しましょう。また、OB・OG訪問をした旨を面接や志望動機で伝えると、より企業への熱意が伝わりやすいのもメリットです。

5.企業研究や自己分析の内容をノートにまとめる

これまでの企業・業界研究や自己分析、OB・OG訪問で得られた情報は、ノートにまとめておきましょう。気になった点や重要だと思う点をノートに箇条書きで書き出して可視化すると、より5年後の自分を考えやすくなります。

可視化された内容を踏まえ、面接官に伝わりやすい5年後の自分の回答を考えましょう。

自己分析や企業研究など、就活に必要な準備については、「就活のやり方と流れを解説!準備から内定までのポイントと相談先も紹介」の記事でも解説しています。

かんたん1分!無料登録5年後の自分について相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

「5年後の自分」を分かりやすく答える際の構成

5年後の自分について答える際は面接官に伝わりやすいよう、分かりやすく答えることが大切です。

ここでは「5年後の自分」を回答する際に、活用すると良い構成について解説します。相手が理解しやすい構成を用いると好印象につながりやすいため、ぜひ参考にしてください。

5年後の具体的なキャリアビジョンを伝える

面接や選考書類で5年後の自分について聞かれたときは、最初に「5年後の目標」を明確に伝えましょう。結論から伝えると話の主軸を明確にでき、後に続く内容が分かりやすくなります。

また、目標を伝える際は具体的な内容にすることも大切です。目標が明確なほど説得力が増し、企業への熱意が伝わりやすくなります。

具体性を持たせるために志望企業にある部署や職種を明示し、面接官にイメージしてもらいやすくするのもおすすめです。企業への理解度が高いと、プラスの評価につながる可能性があります。

目標を定めた具体的な理由を述べる

仕事への取り組み方と合わせて、目標を設定した根拠となるエピソードを述べるのもおすすめです。5年後にチームのまとめ役として活躍したい場合は、アルバイトやサークルでリーダーとして物事を成し遂げた経験を伝えれば、説得力が生まれます。

根拠となるエピソードは、自己分析で導き出したガクチカやアルバイトの経験を用いるのがおすすめです。

なお、エピソードを考える際は、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)や自己PRと整合性を保つよう意識しましょう。整合性がとれないと、企業から不信感をもたれやすいため注意が必要です。

目標達成に向けた取り組み方を伝える

次に、目標を達成するため、どのように仕事に取り組むのかを伝えましょう。どのようなプロセスで成果を挙げるか、どのような努力が必要かを明確にしてください。

目標を決める際は、短期・中期・長期で考えるのがおすすめです。期間ごとに目標を決めておくと、キャリアプランの現実味が増します。

また、志望企業の業務や事業内容を取り入れつつ、どのようにステップアップしていきたいかを伝えるのもポイントです。目標達成への道筋を把握できていれば「将来を見越したプランを立てられる」と高評価につながるでしょう。

企業に貢献する方法を伝える

最後に、企業に対してどのように貢献するかを伝えましょう。面接官は自社に貢献してくれる就活生を採用したいと考えています。

「5年後の自分」の質問に答える際、自分のやりたいことやメリットだけを伝えても、企業に貢献できるアピールにはつながりません。自分の目的を達成しながら、どのように企業の発展に役立てるかを伝えることが大切です。

「どのような人材であれば採用しようと思うか」といった企業目線を持っておくと、貢献できる方法が考えやすくなります。エントリーシートにも活用できるため、時間を設けて考えましょう。

エントリーシートの書き方は、「エントリーシートのマナーとは?正しい書き方や郵送のポイントを徹底解説」の記事を参考にしてください。

かんたん1分!無料登録5年後の自分について相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

【目標別】「5年後の自分」を回答する際の例文3選

面接で「5年後の自分」について聞かれた際、明確な目標を持って回答することであなたの就職への意欲が伝わりやすくなるでしょう。ここでは、目標別に効果的な回答例を紹介します。

1.社員の育成を担当したい場合

入社後5年で、現場の課題を深く理解し、実践的な育成プログラムを企画・実行できる育成担当者として活躍したいと考えています。アルバイトでの指導係を務めた経験から、個人の特性と現場スキルを結びつける支援にやりがいを感じ、御社の成長を内側から支えたいと強く思いました。

目標達成のため、最初の2年は現場業務に集中し、御社の事業や組織が抱える課題を徹底的に理解します。その後、育成ノウハウを習得し、5年目にはその知識を活かして、成果に直結する新しい研修の企画・実行を主導します。

私が育成を担当することで、社員一人ひとりの早期戦力化と組織全体の生産性向上を実現し、御社の持続的な成長と競争力強化に貢献します。このように、具体的な時期と行動計画を示すことで、目標達成への意欲が伝わります。また、段階的な成長プロセスを説明することで、現実的な将来像を描けていることをアピールできるでしょう。

2.プロジェクトリーダーとして活躍したい場合

私は、入社後5年で複数のステークホルダーを巻き込み、難易度の高いプロジェクトを成功に導ける、御社の中核を担うプロジェクトリーダーとして活躍したいです。学生時代の経験で、チームをまとめ、目標を達成するリーダーシップの役割に大きなやりがいを感じました。

目標達成のため、最初の2年は現場業務に集中し、御社の事業や技術の基礎を徹底的に習得します。その後、サブリーダーとして経験を積み、5年目にはその知識とスキルを活かし、重要なプロジェクトの管理・推進を責任持って担います。

私がリーダーとして貢献することで、戦略的なプロジェクトの確実な成功とチームの生産性最大化を実現します。これにより、御社の競争優位性を高め、新しい価値創造に貢献いたします。プロジェクトリーダーを目指す場合は、マネジメントスキルの習得計画にも触れることで、より説得力のある回答になります。

3.新規事業の開発に携わりたい場合

入社後5年で、私は市場のニーズを捉え、御社の既存事業とシナジーを生む新規事業を企画・立ち上げられるイノベーターとして貢献したいと考えています。大学で○○分野の研究を通じて、課題の本質を見抜き、ゼロから解決策を生み出すことに強いやりがいを感じました。

目標達成のため、入社後3~4年かけて既存事業での実務経験を積み、市場分析やマーケティングのスキルを磨いていきます。また、同時に業界動向にアンテナを張り、新たなビジネスチャンスを見出す力も養っていきたいと考えています

5年目には、自ら立案した新規事業を責任者として立ち上げ、御社の収益の柱となる事業を創出します。この貢献を通して、御社の事業領域の拡大と企業価値の向上に貢献いたします。新規事業開発を目指す場合は、市場理解と創造性の両面から、具体的な成長プランを示すことが効果的です。

就職後の目標が思いつかない場合は、キャリアプランを立ててみるのもおすすめです。キャリアプランの考え方については、「キャリアプランの例文18選!面接での答え方や思いつかないときの考え方」の記事をご覧ください。

かんたん1分!無料登録5年後の自分について相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

【業界別】「5年後の自分」を回答する際の例文7選

面接で「5年後の自分」について質問された際は、業界や職種に合った具体的な回答が求められます。ここでは、業界別に「5年後の自分」の例文を紹介するので、参考にしてみてください。

1.商社の場合

入社後5年で、御社のグローバル戦略を担い、○○市場での新規プロジェクトを成功させるリーダーとして活躍したいです。大学での海外留学経験から、異文化間の違いを乗り越え、チームで目標を達成することに強いやりがいを感じ、御社の海外展開に貢献したいと考えました。

目標達成のため、最初の2年は国内で事業の基礎と連携体制を深く理解します。その後、海外事業に関わりながら、現地の言語や商習慣、プロジェクト管理能力を徹底的に磨きます。5年目には、新規プロジェクトを牽引し、海外市場で具体的な成果を挙げることを目指します。

この貢献を通じて、日本と海外の架け橋となる新たな収益源を創出し、御社のグローバル市場におけるプレゼンス拡大に貢献いたします。商社は企業によって扱う商材が異なったり、国内だけでなく海外市場に携わったりする可能性もあります。具体性を持たせるためにも、5年後にどのような分野でどのような役割を担いたいかを明確に示すことが大切です。

大学時代に外国語を学んだ経験や海外留学経験などがある方は、スキルをどのように活かしたいかを具体的に述べるのがおすすめです。

商社の仕事に興味がある方は「商社とは?仕事内容や事業など就活生が知るべきポイントをわかりやすく解説」の記事も、あわせてチェックしてみてください。

2.メーカーの場合

入社後5年で、私はユーザーニーズを深く理解し、革新的な新製品の開発を主導するプロジェクトの中心メンバーとして活躍したいと考えています。大学で機械工学を専攻し、○○技術の研究に取り組んだ経験から、理論と技術を融合させ人々の生活を豊かにする製品を創り出すことに強い情熱を持っています。

目標達成のため、最初の2年は設計・評価業務で御社の製品開発プロセスと技術標準を徹底的に習得します。その後、3~4年目には、専門知識を活かして既存製品の改善提案を行い、新規プロジェクトに参加します。

5年目には、大学で培った知識と現場経験を融合させ、画期的な製品の実現を通じて、御社の技術革新と市場での優位性確立に貢献します。メーカーは職種が多岐にわたるため、研究開発・生産管理・品質管理など具体的な職種を意識して5年後の自分を考えるのがポイントです。メーカーに限らず、希望するポジションや職種に通ずるエピソードを付随させると、より説得力のある回答に仕上がります。

メーカーへの就職を目指している方は、業務内容や商社との違いなどを解説している「メーカーとはどんな業界?業務内容や商社との違いを解説!」の記事も、あわせてご覧ください。

3.金融業界の場合

私は入社後5年で、変化の激しい市場環境下で、お客さま一人ひとりのライフプランに最適な資産運用を提案できる金融コンサルタントとして、御社の顧客満足度向上に貢献したいと考えています。

学生時代から金融市場に関心を持ち、FP資格を取得した経験から、知識に基づき顧客の未来を設計することの必要性を実感しています。

目標達成のため、最初の2年は窓口業務や基礎研修を通じて商品知識とお客さまのニーズの傾向を深く理解します。その後、より専門的な部署で経験を積み、入社後も学び続け、証券アナリストの資格取得を目指します。

5年目には、最新の知識と深い洞察力をもって、高度なコンサルティングを実現し、お客さまの信頼を獲得することで、御社のリテール部門の収益拡大に貢献いたします。金融業界は専門性が高いため、証券や銀行、保険など、具体的な分野を絞るのがポイントです。金融業界の将来性と自分のキャリアを結びつけて、5年後の自分を考えましょう。

4.小売業界の場合

入社後5年で、私はお客さまにとって最高の購買体験を提供できる店舗を実現する、店舗の責任者として活躍したいと考えております。大学時代のアルバイトでリーダーを務め、スタッフの個性を活かしチームをまとめた経験から、組織力で顧客満足度を高めることに強いやりがいを感じています。

目標達成のため、最初の2年は販売・接客の基礎を徹底的に習得し、御社の店舗運営ノウハウと顧客層を深く理解します。その後、副店長など指導的な立場での経験を積み、スタッフの育成や効率的な店舗管理スキルを磨きます。

5年目には、リーダーシップを発揮し、スタッフの能力を最大限に引き出すことで、店舗の売上目標達成と地域No.1の顧客満足度達成に貢献いたします。小売業は、店舗運営・商品企画・バイヤーなど、さまざまな職種から興味のある分野を明確にしてから回答を考えることが大切です。

小売業界では、店舗運営を通じて顧客に直接価値を提供したり、商品の企画やマーケティング戦略を立案したりするキャリアパスがあります。アルバイト経験や、サークルでのリーダー経験などに焦点を当て、回答を作成しましょう。

5.出版・マスコミ業界の場合

私は、入社後5年で読者の心に響くデザインとマーケティング知識を融合させ、魅力的な書籍を創出する制作担当者として活躍したいと考えております。大学でデザインを学び、同時にマーケティングに関心を抱いた経験から、美しい表現で読者の知的好奇心を刺激することに強い関心を持っています。

目標達成のため、最初の2年は制作アシスタントとして、DTPスキルや印刷工程の専門知識を徹底的に習得します。その後、3~4年目には、デザインの仕事に加え、市場のトレンドや読者層を深く分析するマーケティング視点を取り入れます。

5年目には、新しい表現方法を追求し、ベストセラーとなるような書籍の企画・デザインに貢献します。この貢献を通じて、御社のブランド価値向上と出版文化の発展に寄与いたします。出版やマスコミ志望の方は、大学時代にマーケティングやデザインを学んだ経験などを積極的に伝えましょう。

また、過去に努力してきた点だけではなく、業界に入ったあとの5年後の自分や、どのような勉強や努力を続けていきたいかも盛り込むようにしてください。

6.IT業界の場合

入社後5年で、最新のAI技術を駆使し、社会の課題解決に直結するソリューションを開発するプログラマーとして活躍したいと考えております。大学でプログラミングスキルとAIに関する深い知識を習得するなかで、技術の力で社会に貢献することに強い使命感を持つようになりました。

目標達成のため、最初の2年はOJTを通じて御社のシステム開発フローと専門技術を徹底的に習得します。その後、3~4年目には、常に最新の技術動向を把握し、自ら新しいAIアルゴリズムの提案を行います。

5年目には、AIソリューション開発プロジェクトの中核メンバーとして、革新的なシステムを市場に提供します。この貢献を通じて、御社の技術力強化と、社会全体の効率化に寄与いたします。IT業界を志望する場合は、プログラマーやシステムエンジニア、ITコンサルタントなど具体的な職種を意識しましょう。IT業界は技術革新のスピードが速いため、常に新しい知識やスキルを習得し続ける意欲も欠かせません。

IT業界への就職を目指している方は、「IT業界で就活する際のポイントは?業界事情や実施すべき行動を解説」の記事もご覧ください。

7.サービス業界の場合

入社後5年で、お客さま一人ひとりのニーズに寄り添い、最高の滞在体験を提供するホテルの中核スタッフとして活躍したいと考えております。

大学時代のホテルアルバイト経験を通じて、ホスピタリティ精神を培い、お客さまの期待を超えるサービスで感動を創出することに強いやりがいを感じました。

目標達成のため、最初の2年間はフロント業務やゲストリレーションの基礎を徹底的に習得し、御社のサービス哲学を深く理解します。その後、語学力や周辺知識を磨き、さまざまなお客さまの要望に柔軟に対応できるスキルを強化します。

5年目には、質の高いおもてなしを提供し、リピーターの増加と顧客満足度の向上に貢献したいと考えております。サービス職は、宿泊業・飲食業・美容業など、多岐に渡ります。業界特有の要素を踏まえ、大学時代のアルバイト経験や、人との関わりのなかで得られた学びなどを具体的に盛り込むのがおすすめです。

さまざまな業界のなかでも、アルバイトやサークルでのリーダー経験を活かしやすいため、積極的に経験談を盛り込みましょう。

また、面接では5年後の自分のほかにも、さまざまな質問に回答する必要があります。「就活の面接対策は何をする?具体的な方法とよく聞かれる質問50選」の記事で、面接でよく聞かれる質問の答え方を解説しているので、参考にしてください。

かんたん1分!無料登録5年後の自分について相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

【職種別】「5年後の自分」を回答する際の例文6選

「5年後の自分」は、職種によっても回答内容が変わってくるでしょう。ここでは、6つの職種に応じた具体的な回答例を紹介します。

1.看護師の場合

5年後には、がん看護の専門性を高め、患者さま一人ひとりに合わせた質の高いケアを提供する専門看護師(CNS)の資格取得を目指します。がん看護の領域で、患者さまだけでなくご家族にとっても心の支えとなる存在になりたいと思っています。

目標達成のため、日々の臨床経験を通じて専門的な知識と技術を深く磨き、学会や研修会へ積極的に参加することで、最新の知見を習得し続けます。

5年後には、専門看護師として、高度なケアを提供するとともに、後輩看護師の指導も担当し、チーム全体の看護の質向上に貢献します。これにより、御院の地域医療における信頼性向上に貢献いたします。看護師として、どの分野で専門性を高めていきたいのかを具体的に示しましょう。後輩指導への意欲を示すことで、チームへの貢献意識もアピールできています。

2.営業職の場合

私は入社5年で、主要顧客を複数担当し、深い信頼関係に基づく安定した売上を確保できる中核の営業担当として活躍したいと考えています。学生時代のアルバイト経験から、相手との深いコミュニケーションを通じて、課題解決に貢献し信頼を築くことのやりがいを知りました。

目標達成のため、最初の2年は商品知識を徹底的に深め、お客さまのニーズを的確に捉える力を養います。その後、提案力と折衝力を磨き、お客さまに最適なソリューションを提供できるようになります。

5年目には、お客さまとの信頼関係を深め、長期的なビジネスパートナーとして認められることで、御社の安定的な売上確保と業績拡大に貢献いたします。営業職としてお客さまとの信頼関係を構築し、売上目標を達成する意欲を示すことが大切です。提案力や折衝力を磨き、お客さまに寄り添う姿勢をアピールしましょう。

3.事務職の場合

5年後には、部門の中核として業務改善や効率化を推進し、生産性向上に貢献できる存在になりたいと考えています。非効率な業務を改善し、組織全体の働きやすさと成果を高めることが、会社の発展につながると考えているからです。

そのためには、まず事務処理能力の向上はもちろん、業務フローの見直しや新しいシステムの導入なども積極的に提案していきたいと思います。RPA(Robotic Process Automation)などの最新技術も学び、業務効率化に役立てたいです。

また、社内外の関係者との円滑なコミュニケーションを図り、協調性を持って業務に取り組むことで、部門全体の目標達成に貢献いたします。事務職として業務改善や効率化を推進し、生産性向上に貢献する意欲を示すことが重要です。最新技術への関心やコミュニケーション能力もアピールしましょう。

4.販売職の場合

5年後には、売場責任者として、商品構成や売場作りを任せていただき、お客さまに魅力的なショッピング体験を提供できる売場責任者として、店舗をリードしたいと考えております。アパレル販売のアルバイト経験から、売場の演出とスタッフ育成が売上に大きく影響することを実感しました。

入社後は、まず接客スキルを磨き、お客さまのニーズを的確に捉えられるようになることが重要だと考えています。売上分析や在庫管理、商品陳列などの店舗運営に関する知識も習得し、売場全体の売上向上に貢献していきたいです。

5年目には、リーダーシップを発揮してスタッフ育成に尽力し、売場全体のモチベーションと顧客満足度を高めることで、御社の売上向上に貢献いたします。販売職としてお客さまに魅力的なショッピング体験を提供し、売上向上に貢献する意欲を示しましょう。接客スキルや店舗運営知識、スタッフ育成への意欲もアピールすると効果的です。

5.経理職の場合

5年後には、決算業務をひと通り担当できる経理のスペシャリストとして、経営判断に役立つ情報を提供できる人材として活躍していたいと思います。企業の財政状態を正確に把握・分析し、経営を支えることこそ、プロフェッショナルとしてのやりがいだと感じるためです。

目標達成のため、最初の2年間は正確かつ迅速な日常の経理処理を習得します。並行して、日商簿記1級の取得を目指すとともに、税務や会計システムの知識を深めます。

5年目には、IFRSなどの国際会計基準にも精通し、グローバルビジネスに対応できる経理担当者として、経営陣に信頼される情報を提供することで、御社の戦略的な意思決定と事業の健全な成長に貢献いたします。経理職として専門知識を深め、経営判断に貢献する意欲を示すことが重要です。資格取得への意欲や国際的な会計基準への関心もアピールしましょう。

6.企画職の場合

5年後には、新規プロジェクトの企画立案から実行までを担当し、会社の成長に貢献できる企画担当として成長していたいと考えています。市場の潜在ニーズを発見し、それを形にしていくプロセスに企画職としてのやりがいがあると感じるからです。

目標達成のため、最初の2年間は市場分析と事業構造を深く理解し、企画の基礎となる知識を固めます。その後、最新のマーケティング手法やテクノロジーを習得し、社内外の関係者を巻き込めるプレゼンテーション能力と推進力を徹底的に磨きます。

5年目には、革新的な企画を提案し、その進捗とリスクを管理しながら確実に成果を上げることで、御社の事業領域の拡大と企業価値向上に貢献いたします。企画職として会社の成長に貢献する意欲を示すことがポイントです。市場分析力やプレゼンテーション能力、最新のマーケティング手法への関心もアピールしましょう。

5年後にどうなっていたいのかを具体的に示すためには、その職種や企業でどのようなキャリアパスがあるのかを把握することが大切です。企業研究は念入りに行い、5年後に自分がどのポジションにつきどのように活躍したいのかを想像してみましょう。

企業研究の目的や手順については、「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事で詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

かんたん1分!無料登録5年後の自分について相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

「5年後の自分」を面接やESで伝える際の注意点

就活の選考で5年後の自分について答える場合、プライベートや転職を想定した他業界の内容に言及するのは控えましょう。

ここからは「5年後の自分」を面接やエントリーシートなどで伝える際に心得ておくべき注意点を解説します。

プライベートではなく仕事の内容にする

5年後の自分について質問された場合、プライベートではなく仕事の内容を答えましょう。たとえば、「5年後には4人家族の家庭を築いていたい」「2年後には結婚、3年後には第1子を出産していたい」など、仕事と関係のない内容は避けてください。

プライベートなビジョンを答えても仕事への関連性がなく、企業側は評価できません。質問の意図を理解できていないと捉えられ、評価が下がる恐れもあります。

就活で5年後の自分を聞かれたときは、キャリアについて質問されている点を覚えておきましょう。

退職を前提とした内容にしない

5年後に退職を考えていても、エントリーシートや面接で伝えるのは避けてください。企業は長く働ける人材を採用したいと考えているためです。

仮に、5年後に起業したいと考えている方が、正直に「御社でスキルを身につけ、5年後には起業します」と答えてしまうと、早期離職をイメージさせ評価が下がってしまう可能性があります。

たとえ5年後には退職するプランを持っていても、選考の場で伝えるのは控え、志望企業で取り組みたい業務やポジションについて回答しましょう。

志望動機や自己PRと関連させて主体性をもたせる

5年後の自分の質問に回答する際は、志望動機や自己PRと関連させつつ、主体性を持たせましょう。「御社が求めるキャリアプランに合わせます」と、主体性のない回答はマイナス評価につながってしまいます。

主体性の見えない就活生は「責任感を持って仕事をしてくれるのか」「積極性が感じられない」などのマイナスな評価を受けるかもしれません。面接官に採用への不安を感じさせないよう、主体性のある回答を心がけましょう。

また、5年後の自分の回答がほかの質問と矛盾すると、自己理解が足りていないと判断されやすくなるため、関連性をもたせるのも大切です。

自己分析が難しいと感じた時の対処法については、「自己分析は難しい?できないと感じる理由や効果的なやり方を解説」の記事をご参照ください。

実現可能かつ長期的な視点を持つ

5年後の自分について回答する際は、応募先で達成できる内容を意識しましょう。理想が高過ぎると、企業研究が足りていないと思われてしまいます。

「3年後には管理職になりたい」と考えている方が、入社5年目の社員から昇進試験を受けられる会社に応募しても、キャリアパスのシステムに合わず実現は難しいでしょう。

また、5年後に退職を考えていても、エントリーシートや面接で伝えるのは避けてください。志望企業で実現できる、長期的な視点を持った回答を心がけましょう。

曖昧な表現にしない

「5年後の自分」を語る際、「頑張ります」「成長したいです」といった抽象的な表現は避け、できるだけ具体的に説明することが重要です。取得したい資格や身につけたいスキル、担当したい業務など、明確な目標を示しましょう。

「営業の仕事を頑張りたいです」といった抽象的な表現ではなく、「新規開拓で月間売上500万円を達成できる営業担当になりたいです」のように、数値目標を設定できる場合は、それも含めるとより説得力が増します。

深堀りのための質問への対策もしておく

面接で「5年後の自分」について説明したあと、回答内容を深掘りするための質問をされることがあります。想定される質問に対する回答も準備しておきましょう。

たとえば、以下のような質問が想定されます。

・なぜそのポジションを目指したいのですか?

・その目標は実現可能だと思いますか?

こういった深堀りのための質問への対策をしておくことで、自信をもって対応できるでしょう。

かんたん1分!無料登録5年後の自分について相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

「5年後の自分」の回答に悩んでいる就活生へ

企業が面接で「5年後の自分」を聞くのは「入社後のビジョンを描けているか」「仕事への理解度が高いか」などを確認するためです。5年後の自分の回答を作成する際は、企業研究をしっかり行い、その企業で実現可能なものにしましょう。

また、仕事ではなくプライベートのビジョンに焦点を当てたり、短期的な目標を伝えたりするのは避けてください。

5年後の自分の考え方が分からない方は、就職エージェントへの相談もおすすめです。就職エージェントのキャリアチケットは、自己分析や5年後の自分の回答作成をサポートします。「自己分析がうまくできない」「志望動機の作り方が分からない」と悩んでいる方は、ぜひキャリアチケットを利用してみてください。

かんたん1分!無料登録5年後の自分について相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

「5年後の自分」に関するFAQ

就活で聞かれる「5年後の自分」に関するよくある質問とその回答をまとめました。

Q.3年後・5年後・10年後の自分の考え方の違いは?

面接で聞かれる「3年後・5年後・10年後の自分」は、短期・中期・長期の目標として考えましょう。

3年後は、基礎スキルを習得し、社内で一人前のプロフェッショナルとして自立することに焦点を当てます。会社に貢献できる具体的な役割と、達成すべき習熟度のレベルを明確に示しましょう。

5年後は、中堅社員としての専門性の深化がポイントです。3年間の成果を土台に、チームリーダーなどのマネジメント経験や、専門分野の深化など、責任ある立場を目指す中期的な目標を語ります。

10年後は、長期的なキャリアビジョンと企業への貢献に焦点を当てて考えましょう。その企業で到達したい最終目標を設定し、自身の成長を通じてどのような価値を提供したいか、広い視野で伝えます。

Q.面接での「5年後の自分」に似た質問は?

企業はあなたのキャリアビジョンや仕事への意欲、会社との相性を測るために、「5年後の自分」以外にもさまざまな質問をします。たとえば、以下のような質問をされることもあるでしょう。

・入社後、まずはどのようなことから取り組みたいですか?(1年後、3年後の目標)

・将来の夢は何ですか?

面接対策では、「5年後の自分(中期目標)」だけでなく、短期・長期の目標もあわせて考え、想定される質問に対する回答を準備しておくことが大切です。面接での受け答えに不安がある方は、就職エージェントのキャリアチケットへお気軽にご相談ください。

かんたん1分!無料登録5年後の自分について相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。