このページのまとめ

- 早期選考は、採用枠の余裕と競争率の低さから本選考より受かりやすい

- インターンや説明会に積極的に参加し、早期選考のチャンスを掴もう

- 早期選考のデメリットを理解し、自己分析と企業研究を万全にして早期選考に臨もう

早期選考は本選考と比べて受かりやすいのか知りたい就活生もいるでしょう。早期選考は、さまざまな理由で本選考より内定を獲得しやすい傾向にありますが、過信して対策を怠らないよう注意が必要です。

本記事では、早期選考が受かりやすいといわれる理由について解説します。また、早期選考を受けるメリット・デメリットや内定を勝ち取るための対策も紹介するので、早期選考を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

かんたん1分!無料登録選考に落ちる理由を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 早期選考は受かりやすい!

- 早期選考と本選考の違い【スケジュール比較表】

- 早期選考が受かりやすい4つの理由

- 1.採用枠が多く選考が有利に進みやすい

- 2.企業側の早期採用のニーズが高い

- 3.競争相手が少ないので有利になりやすい

- 4.選考の過程が簡略化されている場合がある

- 早期選考を受けるメリットを解説

- 早く内定を得て心に余裕を持てる

- 本選考の通過率の向上が期待できる

- 早期選考を受けるデメリットを解説

- 準備不足になりやすい

- 本選考に影響を与える可能性がある

- 早期選考に落ちた…もう一度応募できる条件と挽回方法

- 本選考に再応募できる条件

- 失敗をチャンスに変える!内定への挽回方法

- 準備不足でも早期選考は受けるべき?対策を解説

- 早期選考の内定辞退の注意点とオワハラへの対処法

- 誠意を持った内定辞退の進め方

- オワハラの実態と適切な対処法

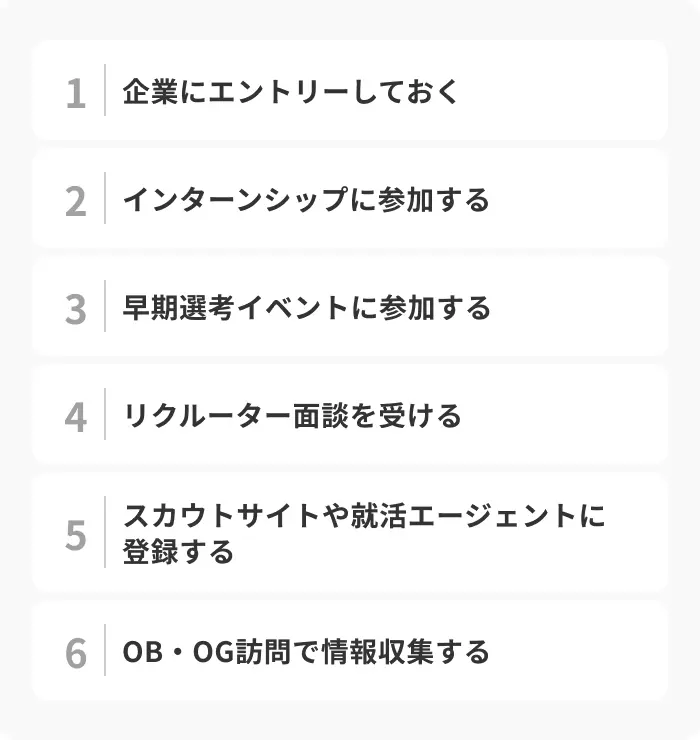

- 早期選考に進むための6つの方法

- 1.企業にエントリーしておく

- 2.インターンシップに参加する

- 3.早期選考イベントに参加する

- 4.リクルーター面談を受ける

- 5.スカウトサイトや就活エージェントに登録する

- 6.OB・OG訪問で情報収集する

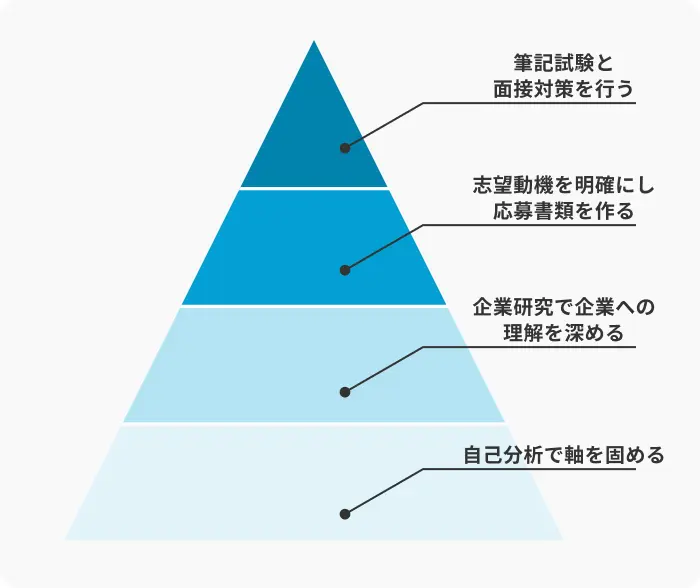

- 早期選考で内定を勝ち取るための7つの対策

- 1.自己分析を徹底的に行う

- 2.企業研究で企業理解を深める

- 3.志望動機を明確にする

- 4.応募書類を丁寧に作成する

- 5.面接対策を万全にする

- 6.筆記試験の対策を行う

- 7.企業との接点を積極的に増やす

- 早期選考で失敗しないための注意点

- 業界や企業ごとの選考時期を調べる

- 面接の練習を徹底的に行う

- 内定承諾の期日を確認する

- 早期選考を検討している方へ

- 早期選考についてのよくある質問

- Q.早期選考に落ちたショックからの立ち直り方は?

- Q.早期選考で枠がすべて埋まることもあるのでしょうか?

- Q.早期選考はやめとけといわれる理由は?

早期選考は受かりやすい!

早期選考は本選考と比較すると受かりやすい傾向があるといわれています。その理由の一つは採用枠が十分に確保されている段階で、比較的少ない競争相手と選考を進められることです。

また、早期選考は本選考よりも選考フローが簡略化されるケースが多く、短期間で内定を得やすいことも特徴です。

一方で、受かりやすさは企業や業界によって異なり、人気の企業では早期からハイレベルな争いになることもあるため、注意しましょう。

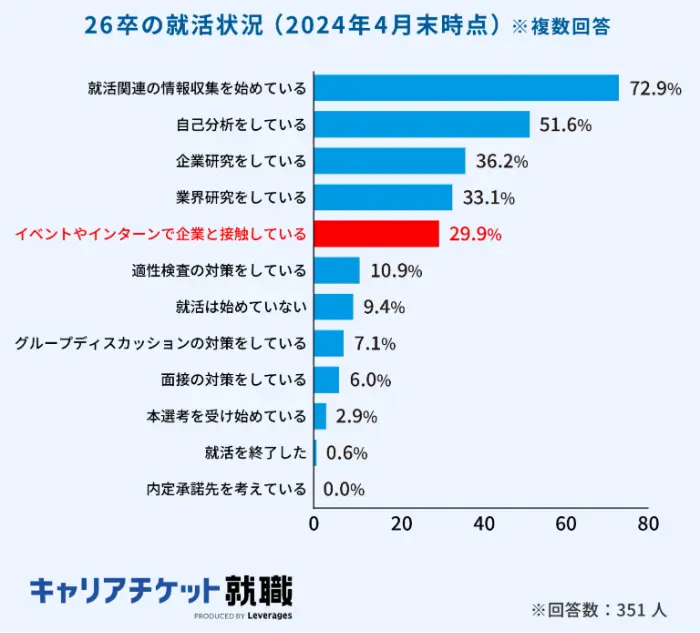

キャリアチケットの調査データ(2024年4月末時点)を見ると、26卒生が大学3年生に進級した直後の段階で約7割が情報収集を始めている一方で、実際に「イベントやインターンで企業と接触している」学生は29.9%にとどまっています。

上記のデータからも分かるとおり、早い段階から実体験を伴う行動を起こしている学生はまだ少数派です。早期選考は意欲の高い学生が集まりやすい反面、ライバルが動き出す前に接触を開始することで、相対的に有利なポジションで選考に臨める可能性が高まります。

そのため、早期選考だから受かりやすいと安易に考えるのではなく、この「先行者利益」を活かせるよう入念な準備をすることが重要です。有利な状況を確実に結果へ結びつけるためには、まず就活の基本的な流れを理解し、いつまでに何をすべきかという全体像を整理するのがおすすめです。

内定獲得までの具体的なステップや、効率的な準備の進め方について詳しく知りたい方は、「就活のやり方と流れを解説!準備から内定までのポイントと相談先も紹介」を参考にしてください。

参照元

キャリアチケット就職エージェント

2026年入社予定学生の就活状況に関する調査

かんたん1分!無料登録選考に落ちる理由を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

早期選考と本選考の違い【スケジュール比較表】

早期選考と本選考の違いは、主に動き出す時期と選考のスピード感にあります。

早期選考は、インターンシップでの評価やリクルーター面談など、特定の接点を持った学生に対して短期間かつ少ない選考回数で内定を出す仕組みです。

一方、本選考は全学生が一斉に動き出すため、応募書類の精査や複数回の面接など、内定までにはより多くのステップと時間を要する傾向があります。

以下の表では、それぞれの特徴を比較表で整理しました。

| 早期選考 | 本選考 | |

| 応募開始時期 | 大学3年生の夏~大学4年生の春 | 大学4年生の春から |

| 選考回数 | 2~3回程度 | 4~5回程度 |

| 内定が出る時期 | 大学3年生の冬~大学4年生の春 | 大学4年生の春~冬 |

| 応募条件 | インターン参加者など | 制限なし |

| 選考期間 | 2週間〜1ヶ月程度 | 1〜2ヶ月程度 |

早期選考は、通常の選考フローが一部免除される特別ルートが用意されているケースが多く、本選考が本格化する前に持ち駒を確保できる点が大きな魅力です。

ただし、募集枠が埋まり次第終了となる企業も多いため、志望度が高い企業ほど早めのチェックが欠かせません。

就活スケジュールと時期別にすべきことについて知りたい方は、「就活スケジュールを立てたい!一般的な流れや計画的に選考を進めるコツ」をご一読ください。

かんたん1分!無料登録選考に落ちる理由を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

早期選考が受かりやすい4つの理由

先述したとおり、早期選考は、一般的な本選考よりも内定獲得のハードルが低いといわれています。その理由は、企業が優秀な層をいち早く確保したいと考えており、採用枠に余裕がある段階で選考が行われるからです。

ライバルが少ない時期に、簡略化されたフローで評価を受けられる点は、就活生にとって大きな利点となります。

なぜ早期選考が受かりやすいのか、具体的な4つの理由を詳しく見ていきましょう。

1.採用枠が多く選考が有利に進みやすい

早期選考では、採用枠に余裕があります。たとえば、100名の採用予定がある企業の場合、早期選考では数十名分の枠が用意されているのが一般的です。そのため、本選考と比べて内定を獲得しやすい傾向にあります。

また、早期選考では企業も余裕を持って選考を進められるため、学生一人ひとりをじっくり評価してもらえる可能性が高まるでしょう。そのため、志望動機や自己PRを企業にしっかり伝えるチャンスが増えます。

2.企業側の早期採用のニーズが高い

企業は優秀な人材を確保するため、積極的に早期採用を行っています。特に近年は、人材獲得の競争が激しくなっているため、早い段階から採用活動を始める企業も増えてきました。

企業にとって、早期選考の段階で必要な人材を見つけられれば、その後の採用活動の負担を減らすことができます。そのため、早期選考では企業側も前向きな姿勢で選考に臨む傾向があるのです。

3.競争相手が少ないので有利になりやすい

本選考では多くの就活生が一斉に動き出すため、人気企業では数百倍の競争率になることも珍しくありません。一方、早期選考はまだ就活を本格的に始めていない学生が多い時期に行われるため、競争率が比較的低めになります。

ただし、就職意欲が高い学生が早期選考に参加するため、準備も早く進めている可能性が高いでしょう。そのため、競争相手のレベルが高いことを意識しておく必要があります。

4.選考の過程が簡略化されている場合がある

早期選考では、本選考と比べて選考の過程が少ないことがあります。たとえば、通常3回ある面接が2回になったり、グループディスカッションが省略されたりといったケースです。

選考の過程が少ないと、それに伴って合格までのハードルも下がります。また、短期間で内定まで進めることができるため、就活期間の短縮にもつながるでしょう。

ただし、選考がシンプルになったからといって準備を怠ってはいけません。むしろ限られた機会で自分をアピールする必要があるため、一つひとつの選考に向けて万全の準備をすることが重要です。

上記の理由から、早期選考は比較的受かりやすい傾向にあります。しかし、それは「努力しなくても受かる」ということではありません。早期選考のメリットを活かすためにも、しっかりとした準備と戦略が必要です。

就活で何からやるべきか悩んでいる方は、「就活は何から始める?学年別のすべきことやスムーズに取り組むコツを紹介」の記事もご覧ください。

かんたん1分!無料登録選考に落ちる理由を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

早期選考を受けるメリットを解説

早期選考を受けるメリットには、精神的なゆとりと選考スキルの向上を同時に手に入れられる点にあります。早い段階で内定を一つでも確保できれば、その後の本選考において心理的な優位に立ち、より難易度の高い企業へ自信をもって挑めるでしょう。

また、実戦を通じて自身の課題を早期に洗い出し、ブラッシュアップすることで、結果として本選考全体の通過率の向上も期待できるでしょう。

ここでは、早期選考を受けるメリットについて解説します。

早く内定を得て心に余裕を持てる

早期選考のメリットの一つは、一般的な就活よりも早めに内定を獲得できる点です。通常、早期選考での内定は4年生の3月より前に出るため、本選考期間中も落ち着いて就活を進められるでしょう。

内定が早めに決まると、精神的な余裕も生まれます。たとえば、第一志望の企業の選考に向けて十分な準備時間が確保できたり、興味のある企業をじっくり比較検討したりすることも可能です。就活中のストレスも軽減され、学業との両立もしやすくなるでしょう。

また、早期内定があることで、本選考では思い切ってチャレンジングな企業に挑戦できます。内定を1社でももっているという安心感は、その後の就活において心強い味方となってくれるでしょう。

本選考の通過率の向上が期待できる

早期選考への参加は、実戦を通じたスキルアップに直結し、本選考の通過率の向上が期待できます。実際の面接やグループディスカッション特有の緊張感、そして面接官から得られるリアルな反応は、模擬練習では得られない貴重な経験です。

早い段階で自分の強みや弱みを客観的に把握できれば、本選考までに自己分析やエピソードの深掘りを高い精度でブラッシュアップできるでしょう。

万が一、早期選考で内定に至らなかった場合でも、その経験を糧に改善を重ねることで、その後の選考にも自信を持って挑めます。

面接の通過率を上げるためにできることについて知りたい方は、「面接官が見ている6つのポイント!よくある質問と印象アップのコツも解説」をご一読ください。

かんたん1分!無料登録選考に落ちる理由を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

早期選考を受けるデメリットを解説

早期選考には多くのメリットがある一方で、特有のデメリットも存在します。「早期選考での不合格が本選考の再挑戦に影響する」「内定承諾の期限が早く、他社と比較しきれない」といった点は、多くの就活生が直面する課題です。

納得感のある就活にするために、あらかじめ知っておくべき注意点を確認していきましょう。

準備不足になりやすい

早期選考は本選考より早く始まるため、十分な準備時間を確保できない場合があります。

自分の強みや志望動機を深く掘り下げられていない状態で面接に臨むと、面接官の質問に的確に答えられません。

また、業界についての理解が浅いと、その企業を志望する理由も説得力に欠ける内容になってしまうでしょう。そのため、早期選考を受けると決めたら、普段の学業や課外活動と並行して就活の準備を進める必要があります。

限られた時間の中で効率的に準備を進めるためにも、計画的な取り組みが求められるでしょう。

本選考に影響を与える可能性がある

早期選考で不合格となった場合、同じ企業の本選考を受けられない可能性があります。また、早期選考の結果が企業側の評価記録として残り、本選考での判断材料になることも。

そのため、準備不足のまま早期選考に臨んでマイナスな印象を残してしまうと、その後の就活にも影響が及ぶ可能性が高いでしょう。

さらに、早期選考で内定を得た場合、承諾期限が設定されていることがあります。この期限が本選考の時期と重なると、他社の選考機会を逃してしまうのもデメリットといえるでしょう。

「早期内定を得るメリット・デメリットは?効率的な内定獲得のポイントも解説」では、早めの内定獲得を目指すことのメリットとデメリットを解説しています。

この記事も参考にしながら、早期選考を検討しましょう。

かんたん1分!無料登録選考に落ちる理由を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

早期選考に落ちた…もう一度応募できる条件と挽回方法

早期選考で不合格の結果を受け取ると、第一志望であるほど大きなショックを受けるものです。しかし、一度の不採用がすべての道を閉ざすわけではありません。

企業によっては再挑戦のチャンスが残されている場合もあり、また早期に実戦を経験したからこそ見えてくる改善点も数多く存在します。

ここで立ち止まらず、不合格をどのように捉えて本選考での挽回に繋げていくべきか、具体的な条件と対策を整理していきましょう。

本選考に再応募できる条件

早期選考に落ちた後、同じ企業の本選考に再び応募できるかどうかは、企業の採用方針によって大きく異なります。

募集要項に「同一年度内の重複応募は不可」と明記されている場合は再応募は難しいでしょう。

一方で選考ルートが異なる場合や、職種別の採用を行っている企業であれば門戸が開かれているケースも珍しくありません。

たとえば、インターンシップ経由の早期ルートで不採用になっても、一般学生向けの本選考には改めてエントリーを認めている企業が存在します。まずは、企業の募集要項を細かく確認しましょう。

失敗をチャンスに変える!内定への挽回方法

もし再応募が可能だったり、他社の選考へ進んだりする場合、重要なのは「なぜ落ちたのか」を冷静に分析してブラッシュアップすることです。

早期選考での面接官の反応や、答えに困った質問を思い返し、自己分析や企業理解のどこに不足があったのかを突き詰めましょう。

本選考で挽回するためには、早期選考の時よりも一段と成長した姿を見せる必要があります。不合格から今日までの期間に何を学び、どのように志望動機を深めたのかを具体的に語ることができれば、それは単なる再挑戦ではなく、強い熱意の証明へと変わるでしょう。

早期に場数を踏んだ経験を最大限に活かし、本番でのパフォーマンスを磨き上げることが内定への近道といえます。

早期選考に落ちた際に、再応募できるかどうかの確認方法や改善策について知りたい方は、「早期選考で落ちたら本選考は可能?確認方法や今後のための改善策を紹介」を参考にしてください。

かんたん1分!無料登録選考に落ちる理由を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

準備不足でも早期選考は受けるべき?対策を解説

準備が整っていないと早期選考を受けるべきか迷ってしまうものです。

結論からいえば、たとえ完璧な準備ができていなくても、積極的に挑戦する価値は十分にあります。

なぜなら、入念に準備を重ねるよりも、実際の選考という場で得られる経験の方が、その後の就活の質を高めてくれるからです。

早期選考に参加することで、自分に何が足りないのかをリアルに把握できます。自己分析の甘さや企業研究の不足は、面接官との対話を通じて初めて浮き彫りになることが多いため、早い段階で自分の弱点を知ることは本選考に向けた大きな経験となります。

また、面接の独特な緊張感に慣れておくことは、本命企業の選考で実力を発揮するための何よりの対策です。場数を踏むことで、想定外の質問に対する瞬発力や、自信を持った振る舞いが自然と身についていくでしょう。

かんたん1分!無料登録選考に落ちる理由を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

早期選考の内定辞退の注意点とオワハラへの対処法

早期選考で内定を得たものの、より志望度の高い企業の結果を待ちたい場合や、自身の適性を見直して辞退を考える場面も少なくありません。

内定辞退は法的に認められた権利ですが、近年問題となっている「オワハラ」に遭うことも考えられます。

そのため、早期選考の内定辞退への適切な向き合い方を知っておくことが、トラブルを防ぎ納得感のある就活を終えるための鍵となります。

誠意を持った内定辞退の進め方

早期選考での内定を辞退することを決めたら、できる限り早く、かつ誠実に連絡を入れましょう。企業側は早期選考を通じて、多大なコストと時間をかけて採用活動を行っています。

辞退の連絡は電話で行うのが最も丁寧ですが、担当者が不在の場合などはメールを併用して確実に意思を伝えましょう。

理由を詳しく説明し過ぎる必要はありませんが、他社との縁や自身のキャリア観の変化など、前向きかつ明確な理由を添えることで、企業側も納得しやすくなります。

不採用通知を送る企業側と同様、辞退する学生側も相手への敬意を忘れない姿勢が、円満な解決へとつながります。

内定辞退の電話・メールのマナーについて知りたい方は、「内定辞退は電話連絡がマナー?掛け方のコツを例文付きで紹介」をご覧ください。

オワハラの実態と適切な対処法

早期選考において、内定と引き換えに他社の選考を辞退するよう迫る「就活を終わらせるよう迫るハラスメント(オワハラ)」に直面することがあります。

具体的には、その場での承諾書へのサインを強要されたり、他社の選考状況を執拗に問いただされたりするケースです。

こうした圧力を受けたとしても、自分の将来を左右する決断を急ぐ必要はありません。もし過度な引き止めにあった場合は、まずは「一度家族と相談したい」といった言葉でその場での即答を避け、考える時間を確保しましょう。

内定承諾後であっても、入社直前までは辞退が可能であるという法的なルールを理解し、冷静に対応することが大切です。

自分一人で抱え込まず、大学のキャリアセンターや周囲の信頼できる大人に相談し、毅然とした態度で自分の意思を貫く勇気を持ちましょう。

かんたん1分!無料登録選考に落ちる理由を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

早期選考に進むための6つの方法

早期選考のチャンスを掴むためには、待っているだけでなく自ら積極的にアクションを起こすことが大切です。企業は、早くから行動を開始している意欲の高い学生に注目しており、特定のルートを通じて非公開の選考案内を送ることも少なくありません。

インターンシップやイベント、外部サービスの活用など、窓口は多岐にわたります。内定への近道となる具体的な6つのアプローチを確認し、自分に合った方法で企業との接点を増やしていきましょう。

1.企業にエントリーしておく

早期選考の機会を得るためには、まず企業へのエントリーが必要です。就活支援サイトや企業の採用ページから、興味のある企業に積極的にエントリーしましょう。

エントリーすれば、企業からの選考情報やイベント案内をいち早く受け取ることが可能です。特に人気企業の場合、早期選考の案内は限られた学生にのみ送られることもあります。そのため、気になる企業は3年生の秋ごろからエントリーするのがおすすめです。

なお、エントリーの際に記入する情報で、企業の第一印象が左右されます。志望動機や学生時代の経験など、しっかりと考えて記入することで、早期選考に選ばれる可能性が高まるでしょう。

2.インターンシップに参加する

インターンシップは、早期選考への重要な入り口となります。インターンシップ参加者の中から、早期選考の候補者を選んでいる場合があるからです。

インターンシップでは、実際の業務を体験できるだけでなく、社員との交流を通じて企業の雰囲気も直接感じることができます。また、業界についての理解も深まるため、その後の選考で具体的な志望動機を語りやすくなるでしょう。

積極的に質問をしたり、与えられた課題に真摯に取り組んだりすることで、企業側にも良い印象を残せます。好印象を与えることができれば、早期選考へのスカウトにつながる可能性もあるでしょう。

インターンシップを内定につなげるポイントについて知りたい方は、「インターンシップは内定に直結する?参加経験を活かす7つのポイントを解説」をご参照ください。

3.早期選考イベントに参加する

企業が主催する早期選考イベントは、選考に進むための貴重な機会です。これらのイベントは、通常の企業説明会より深い内容で、選考につながりやすい特徴があります。

早期選考イベントで行われるのは、企業の現場で活躍する社員との対話や、実践的なワークショップなどです。このような場で積極的に発言し、自分をアピールすることで、早期選考への道が開かれやすくなるでしょう。

イベントの情報は、就活支援サイトや企業の採用ページで確認できます。人気のイベントは定員が埋まりやすいため、情報をキャッチしたら素早く申し込みましょう。

4.リクルーター面談を受ける

リクルーターとの面談は、早期選考に進むための重要なステップです。リクルーターは企業の採用担当者であり、学生の相談に乗りながら優秀な人材を見出す役割を担っています。

面談では、自身の経験や志望動機を丁寧に伝えることが大切です。また、企業や業界について積極的に質問すれば、理解を深められるでしょう。リクルーターとの良好な関係を築ければ、早期選考の推薦を受けられる可能性が高まります。

リクルーター面談の機会を得たい場合は、就活イベントやインターンシップに積極的に参加するのがおすすめです。また、一部の企業では、Web上で直接リクルーター面談の予約ができるシステムを導入しているので、活用すると良いでしょう。

5.スカウトサイトや就活エージェントに登録する

スカウトサイトや就活エージェントに登録することは、早期選考の情報を効率的に得られる有効な手段です。

登録後は、自分のプロフィールや志望業界を詳しく記入すれば、興味のある企業からのスカウトを受けやすくなります。また、エージェントからは企業の採用動向や選考情報など、就活に役立つ情報を得ることが可能です。エージェントによる面接対策や企業紹介を通じて、早期選考に向けた準備を整えられます。

6.OB・OG訪問で情報収集する

OB・OG訪問は企業の実態を知り、早期選考に向けた具体的な情報を得るために効果的な方法です。実際に働いている先輩から、企業の雰囲気や仕事の実態について生の声を聞くことができます。

訪問する際は、事前に質問事項を用意し、選考に関する情報も積極的に収集しましょう。たとえば、早期選考のプロセスや重視されるポイントなど、内部からしか分からない情報を得られる可能性があります。また、OB・OGとの関係を築くことで、企業への推薦につながる場合もあるでしょう。

上記で紹介した方法は、単独ではなく組み合わせて実施すれば、より効果的に早期選考のチャンスを掴むことができます。ただし、準備不足のまま行動を起こすのは逆効果です。自己分析や企業研究をしっかり行ったうえで、計画的に活動を進めていきましょう。

かんたん1分!無料登録選考に落ちる理由を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

早期選考で内定を勝ち取るための7つの対策

早期選考は本選考よりも時期が早いため、限られた時間の中でいかに質の高い準備を行えるかが合否を分けます。ライバルも準備の早い優秀な層が集まるからこそ、基礎となる自己分析から実践的な面接対策まで、戦略的に取り組む必要があるでしょう。

ここでは、早期選考で内定を引き寄せるための7つの対策を解説します。

1.自己分析を徹底的に行う

早期選考で成功するためには、徹底した自己分析が大切です。自分の強みや価値観、やりたいことを明確にすれば、面接での受け答えに説得力が生まれます。

自己分析では、学生時代の経験を丁寧に振り返ることが重要です。サークル活動やアルバイト、学業などの経験を振り返り、自分の強みや得意分野を見出していきましょう。また、友人や家族との対話を通じて、客観的な視点も取り入れるのもおすすめです。

自己分析で見えてきた自分の特徴と、企業が求める人物像を照らし合わせることで、より説得力のある志望動機を作成できるでしょう。自己分析は時間がかかりますが、早期選考の成功に向けた重要な土台となります。

2.企業研究で企業理解を深める

企業研究を行い、企業の事業内容や経営方針、市場での位置づけなどを知ることで、志望度の高さや理解度の深さをアピールできます。

企業研究では、企業のWebサイトや決算資料だけでなく、ニュース記事や業界レポートなども活用しましょう。特に企業の課題や将来性について自分なりの見解を持つことで、面接での質疑応答も充実した内容になります。

また、複数の企業を比較し、業界全体の動向も把握することで、その企業を志望する理由をより具体的に説明できるようになるでしょう。ただし、表面的な情報収集だけでなく、自分なりの考察を深めることが重要です。

3.志望動機を明確にする

志望動機は、早期選考において重要な評価ポイントです。企業が求める人材像と自分の強みを結びつけ、なぜその企業で働きたいのかを明確に説明することが求められます。

志望動機を作成する際は、自己分析で見えてきた自分の価値観や目標と、企業研究で理解した企業の特徴を照らし合わせましょう。たとえば、学生時代に力を入れた活動と、その経験を企業でどのように活かせるのかを具体的に結びつけると説得力が増します。また、その企業でしか実現できない目標や、企業の課題に対する自分なりの提案も盛り込むと良いでしょう。

4.応募書類を丁寧に作成する

ESや履歴書は、企業との最初の接点となる重要な書類です。早期選考では特に、丁寧な作成が求められます。

応募書類作成では、企業ごとの特徴を意識しながら、自分の経験や志望理由を分かりやすく表現することが大切です。文章は簡潔で読みやすくし、誤字脱字がないよう何度も見直しましょう。また、提出前に第三者に添削してもらうと、客観的な視点を取り入れられます。

5.面接対策を万全にする

面接は、早期選考の合否を決める重要な工程です。想定される質問に対する回答を準備し、自信をもって臨めるよう準備しましょう。

面接練習をする際は、志望動機や学生時代の経験について、具体的なエピソードを交えながら分かりやすく説明できるようにしておきます。また、企業の事業内容や市場についての質問にも答えられるよう、幅広い準備が必要です。キャリアセンターやエージェント、就活仲間との模擬面接を重ねれば、実践的な対応力を身につけられます。

6.筆記試験の対策を行う

早期選考で、筆記試験が実施されることがあります。一般常識やSPIなど、試験の種類に応じた対策が必要です。

筆記試験の対策は、問題集やWeb上の学習サービスを活用して計画的に進めましょう。苦手分野を把握したうえでの、重点的な学習が効果的です。また、時間配分を意識した対策を重ねれば、落ち着いて本番に臨むことができます。

7.企業との接点を積極的に増やす

企業との接点を増やすと、企業への理解を深め、早期選考での評価アップにつなげることができます。説明会や就活セミナー、インターンシップなど、さまざまな機会を活用しましょう。

企業との接点がもてる場では、ただ参加するだけでなく、積極的に質問をしたり、メモを取ったりすることが大切です。また、イベント後にお礼のメールを送ると、企業側に好印象を残せます。このような地道な活動の積み重ねが、早期選考での成功につながるでしょう。

ここで紹介した対策は、早い段階から計画的に進めることが重要です。ただし、すべてを完璧にしようとするのではなく、自分の強みを活かせる部分から優先的に取り組むのをおすすめします。焦らず着実に準備を進めることで、早期選考での内定獲得に近づけるでしょう。

就活を始める前にやるべきことについて知りたい方は、「就活のやり方と流れを解説!準備から内定までのポイントと相談先も紹介」をご参照ください。

かんたん1分!無料登録選考に落ちる理由を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

早期選考で失敗しないための注意点

ここでは、早期選考で失敗しないための注意点について解説します。早期選考は通常の選考よりも動き出しが早いため、情報収集の遅れや準備不足が致命的なミスに繋がりかねません。

チャンスを確実に活かすためには、スケジュール管理や実践的な選考対策、そして内定後の意思決定という3つの視点から万全の備えをしておくことが不可欠です。

後悔のない結果を得るために、以下のポイントを意識して着実に準備を進めましょう。

業界や企業ごとの選考時期を調べる

選考の時期は業界や企業によって異なります。この違いを理解せずに活動を始めると、貴重な機会を逃してしまう恐れがあるでしょう。

業界ごとの特徴を把握し、自分の志望する企業の選考スケジュールを事前に調べておくことが重要です。

選考時期を調査する方法は、企業の採用ページやマイページの定期的なチェック、就活支援サイトでの情報収集などがあります。また、OB・OG訪問や就活イベントでも、選考時期に関する情報を得られるでしょう。

面接の練習を徹底的に行う

早期選考の面接では、準備不足によって説得力のある志望動機や自己PRが用意できないケースがあります。

面接練習では、友人や就活仲間と定期的に模擬面接を行いましょう。お互いに面接官役を務めることで、質問する側の視点の理解につながるでしょう。また、大学のキャリアセンターでは、実際の面接を想定した実践的なアドバイスを受けることができます。

質問への回答は、具体的なエピソードを交えながら、分かりやすく伝えるのを意識しましょう。また、企業研究で得た情報を活用し、その企業ならではの志望理由を説明する準備が大切です。

内定承諾の期日を確認する

早期選考で内定を得た場合、承諾までの期限が設定されていることがあります。この期限を見落とすと、貴重な機会を失ってしまう可能性があるので、注意が必要です。

内定を獲得したら、まずは承諾の期限を確認しましょう。期限が短い場合は、他社の選考スケジュールと照らし合わせて、慎重に判断する必要があります。また、承諾期限の延長が可能かどうかの確認も検討してください。

内定承諾の判断は、その企業で働く意欲や将来のキャリアプランを十分に考慮して行いましょう。焦って決めるのは避け、必要に応じて家族や大学の就職課などに相談することをおすすめします。

内定承諾の延長期間について知りたい方は、「内定承諾期間は延長出来る?依頼時のポイントや伝え方の例文を解説」をご覧ください。

かんたん1分!無料登録選考に落ちる理由を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

早期選考を検討している方へ

早期選考は、内定獲得のチャンスを広げ、精神的な余裕を持って就活を進められます。一方で、準備不足のまま挑戦して自信を失ったり、本選考への再挑戦が難しくなったりするリスクもゼロではありません。

大切なのは、「今の自分に何が足りないか」を客観的に見極め、戦略的に動くことです。もし、「自己分析がまだ不安」「面接の練習相手がいない」と感じているなら、一人で抱え込む必要はありません。

選考に不安がある方は、キャリアチケット就活エージェントの利用もご検討ください。キャリアチケット就活エージェントでは、希望に沿った企業の紹介から就活のサポートまできめ細やかに行うため、不安なく選考に臨めます。

かんたん1分!無料登録選考に落ちる理由を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

早期選考についてのよくある質問

早期選考に挑戦するにあたって、多くの就活生が抱きがちな不安や疑問をまとめました。

Q.早期選考に落ちたショックからの立ち直り方は?

A.早期選考での不合格は、あなたの能力不足ではなく、単に準備が整う前に選考が始まったことや、企業との相性が一因である場合がほとんどです。

この経験を「本選考に向けた貴重な練習」と捉え直しましょう。

面接で上手く話せなかった点や、自己分析の甘さを今のうちに発見できたことは、今後の成功に向けた大きな収穫であり、本番での挽回は十分に可能です。

Q.早期選考で枠がすべて埋まることもあるのでしょうか?

A.結論から言えば、早期選考だけで採用枠のすべてが埋まることは極めて稀です。

多くの企業は、本選考の時期に動き出す層にも優秀な人材がいると考えているため、一定数の枠を確保しています。

ただし、一部のベンチャー企業や少数採用の職種では、早期に定員に達して募集を締め切る可能性もゼロではありません。

志望企業の採用動向をこまめにチェックしつつ、早めの行動を心掛けることが、選択肢を広げる最善の策となります。

Q.早期選考はやめとけといわれる理由は?

A.早期選考はやめとけといわれる主な理由は、準備不足のまま挑んで自信を喪失したり、早期内定によって就活を早々に切り上げ、後に視野の狭さを後悔したりするリスクがあるためです。

また、記事内で解説したとおり、内定承諾の期限が短く、第一志望の選考前に決断を迫られる「オワハラ」に近い状況に陥る懸念もあります。

メリットだけでなく、こうした懸念点を正しく理解し、戦略的に動くことが大切です。

かんたん1分!無料登録選考に落ちる理由を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら