このページのまとめ

- 総合職とは企業の中核を担う職種で、幅広い業務やキャリアアップの機会がある

- 総合職は、将来的に管理職や幹部を目指す就活生に向いている

- 総合職と一般職で迷ったときは、適性やキャリアプランで選択するのがおすすめ

「総合職とはどのような仕事?」「一般職と何が違うの?」と気になっている就活生もいるでしょう。選考に進む前に総合職について理解しておくことで、後悔のない選択ができます。

本記事では、「総合職とは」をテーマに、種類や一般職との違い、メリット・デメリット、目指す際の注意点を解説。また、一般職とのキャリアチェンジや迷った時の選び方についてもまとめているので、進路で迷っている方はぜひ参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録職種の決め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 総合職とは?就活に向けて種類を解説

- 事務系総合職

- 技術系総合職

- エリア総合職

- 一般職とは?総合職との関係性を解説

- 総合職と一般職ができた背景

- 今後は総合職・一般職の区別がなくなる可能性も

- 総合職と一般職の9つの違い

- 1.仕事内容

- 2.基本給

- 3.教育や研修制度

- 4.キャリアアップ

- 5.異動や転勤

- 6.責任

- 7.残業や休日出勤

- 8.男女の比率

- 9.採用選考の時期

- 総合職のメリット・デメリット

- 総合職のメリット

- 総合職のデメリット

- 総合職に向いている人と向いていない人の特徴

- 総合職に向いている人

- 総合職に向いていない人

- 総合職を目指す際に気をつけること

- 応募先の理念や企業方針を理解しておく

- キャリアアップ制度や業務内容を確認する

- 職種を超えた異動の有無を確認する

- 総合職と一般職で迷ったときの選び方

- やりたい仕事内容で決める

- 自分のスキルを活かせる職種で選ぶ

- キャリアプランで決める

- 就職エージェントに相談する

- 総合職と一般職のどちらへ進むか迷っているあなたへ

総合職とは?就活に向けて種類を解説

総合職とは、将来的に会社の中核である管理職や幹部候補としてのステップアップが期待されるポジションを指します。企業内で複数の部署や業務を経験し、広範囲におよぶ業務の知識や技術を身につけてキャリアアップしていく場合が多いでしょう。

ここでは、総合職の主な分類である「事務系総合職」「技術系総合職」「エリア総合職」についてご紹介します。

事務系総合職

事務系総合職は、文系職種を経験する傾向にあるポジションです。具体的な業務の例として、以下が挙げられます。

・総務

・経理

・労務

・人事

・法務

・営業

・企画

事務系総合職の職務内容は幅広く、数年ごとに異動が行われます。企業によって、それぞれの分野で経験を積む期間は異なりますが、2〜5年単位でローテーションするのが一般的です。各分野において企業を支える経験を積み上げて、キャリアアップしていく場合が多いでしょう。

技術系総合職

技術系総合職では、理系職種を経験することが多い傾向にあります。主な業務の例は、以下のとおりです。

・設計

・研究

・開発

・生産

・品質管理

これらの業務は「ものづくり」に関するもので、特定分野のスペシャリストになるとともに、ほかの分野の知識をもち、総合的な視野をもつジェネラリストになることが求められるでしょう。

技術系の職業を目指す場合は、技術面接への対策が必須。技術面接の内容や対策について「理系就活生必見!技術面接のよくある質問例や逆質問への対処法を紹介」の記事で解説しているので、参考にしてみてください。

エリア総合職

エリア総合職とは地方総合職とも呼ばれ、勤務地域が限定されている転勤がない総合職を指します。一般的な総合職のように、幅広く業務内容を経験でき、転勤や転居の心配が少ないことが特徴です。

エリア総合職は、地域活性化を希望する人にも適しています。企業を通じて地域に貢献したい場合は、エリア総合職を採用する企業も探してみるのもおすすめです。ただし、給与や仕事内容が一般的な総合職と異なる場合があるので注意する必要があります。

かんたん1分!無料登録職種の決め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

一般職とは?総合職との関係性を解説

一般職とは、決められた分野で総合職のサポートをするポジションです。各部署によって業務内容は異なりますが、反復作業をこなす仕事内容が多い傾向にあります。

一般職は、家庭の事情で転勤ができない人や特定の地域に腰を据えて働きたい方などに向いているでしょう。また、社内の異動も少なく同じ部署で長く勤めるため、特定分野の専門知識やスキルを高められる点も魅力といえます。

総合職と一般職ができた背景

総合職・一般職というコース分類が採用された時期は、「男女雇用機会均等法」が施行された1986年ごろからといわれています。

この法律によって、性別で区別した求人募集や採用選考が禁止されました。そして、男性と女性が平等に雇用環境を与えられたことにより、性別で判断せずに、仕事の成果や業績によって評価を行うようになったのです。

しかし、総合職・一般職での採用が始まった当初は、プライベート時間の確保のしやすさから、「一般職は女性」「総合職は男性」という固定観念がありました。現在は、総合職として働く女性や一般職で働く男性も多く、性別による傾向は少ないといえるでしょう。

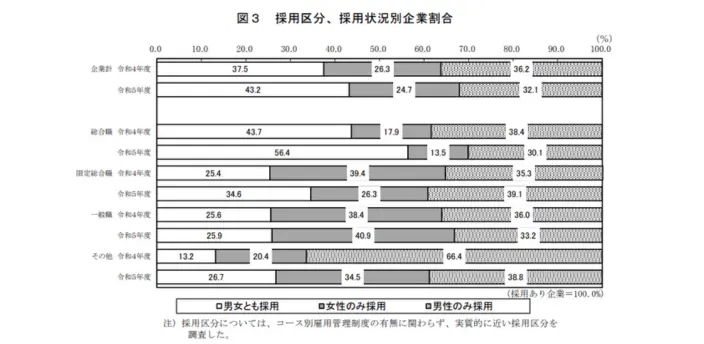

厚生労働省の「令和5年度雇用均等基本調査」によると、令和5年の春に卒業した学生を採用した企業のうち、総合職の「女性のみ採用」は13.5%で、「男性のみ採用」の30.1%より少ないものの、「男女とも採用」した企業の割合は56.4%でした。一方、一般職の採用では、男女でほぼ同じ割合となっています。

引用元:厚生労働省「『令和5年度雇用均等基本調査』結果を公表します(2p)」

なお、令和5年度の限定総合職の採用の割合は、「女性のみ採用(26.3%)」が「男性のみ採用(39.1%)」という結果でした。

現在も完全な男女平等とはいえない状況が続いているものの、以前と比べると変化が見られます。たとえば、女性の管理職の比率の向上に取り組んでいる企業が増えてきているようです。また、働き方改革の進展により、テレワークやフレックスタイム制度の普及、育児・介護との両立支援策の充実なども進んでいます。

これにより、総合職であっても、以前より柔軟な働き方が可能になってきています。今後は、男性が育児や家事に対して主体的に取り組むための環境整備や、総合職を目指す女性が結婚や妊娠・育児でキャリアを諦めないよう配慮する企業が増えていくと予想できるでしょう。

参照元

e-GOV法令検索

昭和四十七年法律第百十三号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

厚生労働省

令和5年度雇用均等基本調査

今後は総合職・一般職の区別がなくなる可能性も

時代背景に伴い変化してきた仕事の区別ですが、今後は総合職・一般職の区別がなくなる可能性があります。AI技術の発展により、従来一般職が担っていた定型業務が効率化・自動化されつつあるからです。

働き方改革の推進や人材活用の多様化、そして少子高齢化による労働力不足も、企業の雇用制度における変化を促しています。柔軟な勤務形態やジョブ型雇用など、職種にとらわれない人材活用が求められており、総合職・一般職といった区分の意義が薄れつつあるようです。

実際に、コース別雇用管理制度の見直しや廃止の動きのある企業も存在します。転勤の有無といった区分は残しつつも、職務内容や評価制度を統一することで、より公平で柔軟な人事制度への移行を目指している企業もあるでしょう。

「総合職と一般職はどう違う?それぞれの仕事内容や選択のポイントを解説」の記事でも、総合職と一般職について解説しています。興味のある方はあわせてご一読ください。

かんたん1分!無料登録職種の決め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

総合職と一般職の9つの違い

ここでは、総合職と一般職の主な違いを、9つの項目に分けて解説します。「総合職と一般職の違いが分からない…」という方は、ぜひご確認ください。

1.仕事内容

前述したとおり、総合職は幅広い業務に関わり、企業の中核を担うポジションとして活躍します。一方、一般職は総合職の業務を支えるサポート役として、定型的な仕事を中心に担当するのが特徴です。この違いは、仕事の「裁量の大きさ」と「業務の幅広さ」に表れます。

総合職は、営業や企画、人事、マーケティングなど複数の部署を経験しながら、マネジメントや意思決定にも関わっていく立場です。将来的には管理職や幹部候補としての成長が期待されています。

一方で、一般職は書類作成や電話応対、データ入力などのルーティンワークを中心とした事務的な業務がメインです。配属先や仕事内容が限定されるため、専門性を深めやすいものの、役職登用や異動の機会は少ない傾向があります。

2.基本給

総合職は一般職に比べて基本給が高く設定されており、昇給のスピードにも差があります。これは、仕事の責任や求められる成果の大きさが異なるためです。

総合職は、企業の業績やプロジェクトに大きく関わる業務を担当することが多く、その成果が評価につながりやすいポジション。そのため、給与水準が高く、年齢を重ねるごとに昇給やボーナスが反映されやすい仕組みになっています。

一方で、一般職は定型業務が中心で、日々の正確性や安定した業務遂行が重視される傾向にあるでしょう。総合職と比較すると昇給額は緩やかで、評価制度が曖昧な企業も存在します。

企業によっては、一般職でも能力や努力をしっかり評価し、昇給につなげる制度を設けている場合もありますが、全体的な傾向としては総合職の方が高待遇になりやすいのが現実です。

なお、新入社員がもらえる一般的な給与や昇給スピードについては、「初任給とは?基本給や手取りとの違いを解説」を参考にしてください。

3.教育や研修制度

総合職は、将来の幹部候補として育成されるため、リーダーシップやマネジメントに関する研修が充実しているのが特徴です。企業は総合職に対して、単なる業務スキルだけでなく、チームをまとめたり意思決定を担うための能力を育てる研修を提供します。

これは、総合職が将来的に部門の責任者や管理職を目指すポジションであるためです。たとえば、大手企業では「若手向けマネジメント研修」「ジョブローテーションを通じた全社的視点の育成」などが実施されています。

一方で、一般職は日々の業務を円滑に進めることを重視した、実務に直結するスキル研修が中心です。たとえば、文書作成や電話応対、業務手順の習得など、業務効率化を目的とした内容が多い傾向にあるでしょう。

4.キャリアアップ

総合職はキャリアアップのチャンスが多く、将来的に管理職や専門職としてのポジションを目指しやすいといえます。総合職は、プロジェクトの成功やチームのリーダーシップを発揮することで、昇給や昇格につながります。さらに、部署異動や転勤を経験しながら幅広い視野やスキルを身につけることもキャリアアップにつながりやすいでしょう。

一方、一般職の場合、昇給は定期的に行われるものの、大幅な昇給や役職への昇格は難しい傾向にあります。業務の性質上、管理職候補としての期待が少ないため、キャリアの上限が総合職に比べて低いのが一般的です。

5.異動や転勤

総合職は企業の幹部候補として、幅広い部署や地域で経験を積むために異動や転勤が多いのが一般的です。これは、会社全体の業務や経営を理解し、多角的な視野をもつために必要なステップであるからといえます。

具体的には、営業や企画、人事、経理など複数の部署を経験したり、全国各地への転勤を命じられたりすることがあるでしょう。こうした経験を通じて、将来的な管理職やリーダーとしての素養を養います。

一方で、一般職は勤務地や部署が固定されていることが多く、転勤や異動は少なめです。

6.責任

総合職は仕事の責任が重く、重要な決断を任されることが多い傾向にあります。異動や転勤を通じて多様な部署や地域での経験を積み、広い視野で企業の課題を把握します。そのうえで、プロジェクトの推進や組織運営に関わる意思決定を行うため、高い責任感と決断力が求められるでしょう。

一方、一般職は責任の範囲は限定的です。定められた業務を正確に遂行することが求められますが、企業全体の経営判断に関わることは少ないでしょう。

7.残業や休日出勤

総合職は業務の幅が広く、責任も重いため、残業や休日出勤が多くなりやすい傾向があります。取引先との調整や急な対応、出張が発生することも多く、勤務時間外の仕事が発生しやすい環境です。また、転勤や部署異動によっては繁忙期の多い部署に配属される可能性もあり、そうした場合はさらに残業が増えることも考えられます。

一方で、一般職はルーティンワークが中心で、業務時間が比較的安定していることが多い傾向です。そのため、総合職と比較すると、残業や休日出勤は少なめで、ワークライフバランスを取りやすいでしょう。

8.男女の比率

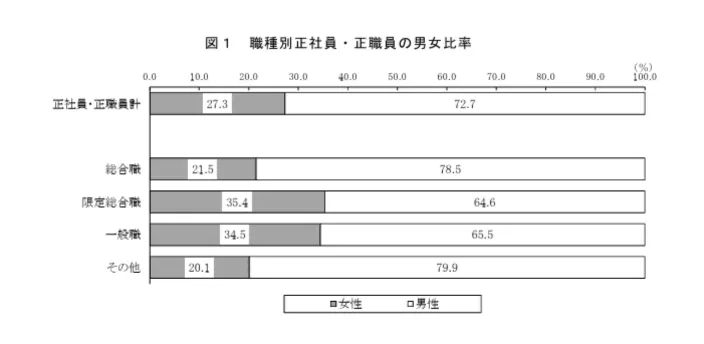

厚生労働省が公表した「令和5年度雇用均等基本調査」によると、令和5年10月1日時点における総合職の割合は、女性が21.5%、男性が78.5%でした。なお、限定総合職の女性の割合は35.4%と、勤務地の制限がない総合職より多い結果となっています。

引用元:厚生労働省「『令和5年度雇用均等基本調査』結果を公表します(1p)」

現時点で総合職は男性の割合が多いものの、限定総合職を選択できたり、ワークライフバランスをより充実させるための福利厚生制度が整備されたりすることで、女性の総合職の割合が増える可能性があるでしょう。

参照元

厚生労働省

雇用均等基本調査

9.採用選考の時期

企業は、将来の幹部候補を早期に確保したいと考えているため、総合職の採用選考を一般職より早く始める場合があります。たとえば、総合職の採用を春や夏の早い段階で行い、それに続いて一般職の選考を開始することがあるようです。

しかし、すべての企業が同じ日程で選考を行うわけではありません。なかには、総合職と一般職の採用を同時に開始する企業もあります。

なお、各業界の就活が開始される時期については、「【25・26卒】大学生の就活スケジュールと流れは?するべき準備と成功のコツを解説」を参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録職種の決め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

総合職のメリット・デメリット

ここでは、総合職として働く際のメリットとデメリットを紹介します。総合職が自分の価値観や働き方に合っているかを見極めるためにも、メリットとデメリットをしっかり把握しておきましょう。

総合職のメリット

総合職のメリットは、さまざまな業務を経験できる点です。営業や事務、人事、企画など、部署を超えた仕事に携われることで、スキルの幅が広がります。

さらに、複数の業務を経験することによって、マネジメント能力や判断力が身につき、管理職への昇進やプロジェクトリーダーへの抜擢といったキャリアアップにもつながりやすいでしょう。

「1つの仕事にとどまらず、広くビジネス経験を積みたい」「将来的にリーダーとして活躍したい」人にとっては、総合職は魅力的な選択肢といえます。

総合職のデメリット

総合職のデメリットは、一つの業務に長く携わりにくいことです。数年ごとに異動することが一般的で、特定の専門スキルを深く磨きたい人には不向きかもしれません。

また、転勤や部署異動が頻繁に発生する点も、人によっては大きな負担になり得ます。新しい人間関係や職場環境に何度も順応しなければならず、ライフスタイルへの影響も考慮が必要でしょう。

安定した環境で長く働きたい、転勤を避けたいという方は、一般職や地域限定職などの選択肢も視野に入れてみましょう。

総合職にもメリットデメリットの両方があるので、それぞれを比較してじっくりと考えることが大切です。プライベートも仕事も大事にしたい方は、「ベンチャーはワークライフバランスがいい?働きやすい企業の見つけ方」の記事もぜひ参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録職種の決め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

総合職に向いている人と向いていない人の特徴

総合職に向いているかどうかは、環境の変化やプレッシャーへの耐性があるかがポイントです。ここでは、総合職に向いている人と向いていない人の特徴について解説します。総合職に興味のある就活生の方は、以下をご確認ください。

総合職に向いている人

総合職に向いている人の特徴は以下のとおりです。

・対人スキルが高い

・勤務地や配置にこだわらない

・キャリアを積んで役職に就きたい

・変化に柔軟に対応できる

・チャレンジ精神がある

・高収入を希望している

総合職として働く場合は、あらゆる部署に配属される可能性があるため、環境の変化に適応できる対人スキルや柔軟性が必要とされます。将来的には管理職といったポストに就く可能性も高いため、「責任のある立場で実績を積みたい」「キャリアアップして高収入を得たい」という人は総合職に向いているでしょう。

配属先の決まる流れや希望部署へ行くコツについては「配属先とは?決まるまでの流れや希望部署へ行くコツを解説」の記事で紹介しているので、こちらも参考にしてみてください。

総合職に向いていない人

一方、総合職に不向きな人の特徴には以下が挙げられます。

・プレッシャーに弱い

・変化が苦手

・メインよりサポートの役割がしたい

・残業や休日出勤は避けたい

・1つのことをコツコツと続けるのが好き

総合職は転勤や異動が多い傾向にあるため、環境や人間関係の変化が苦手な人は避けたほうが良いでしょう。責任ある立場に就く可能性も高く、「プレッシャーを抱えたくない」「多忙になりたくない」という人も不向きといえます。

かんたん1分!無料登録職種の決め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

総合職を目指す際に気をつけること

総合職を目指す際は、応募先の理念や研修制度、業務内容などに関する確認が大切です。ここでは、総合職を目指す際の注意点を2つ解説します。

応募先の理念や企業方針を理解しておく

就活では、自分自身のやりたいことやキャリアプランだけでなく、応募先の理念や経営方針を理解しておくことが重要です。

総合職は将来的に会社の中核を担うことになるので、応募者の価値観と企業の理念がマッチしている必要があります。そのため、応募する企業がどのような人材を求めているのかを理解しておくことが大切です。

企業研究に力を入れ、企業の価値観を意識した自己アピールを行えば、評価を高められる可能性があります。理念や方針をしっかりと理解し、採用担当者に「自社への理解がある」「入社後の活躍が期待できそう」と感じてもらえるような自己アピールにつなげましょう。

キャリアアップ制度や業務内容を確認する

総合職は幅広い業務やハードな働き方が予想されます。選考時には、研修制度の有無や業務内容、部署異動の頻度などを確認しておくと安心です。

また、総合職を目指す場合、キャリアアップに期待している人も多いでしょう。可能であれば会社の評価基準や待遇面もチェックすると、より明確なキャリアプランを描けます。

職種を超えた異動の有無を確認する

総合職は、入社後に就いた仕事にかかわらず、状況に応じて別職種への異動を命じられることがあるため注意してください。

たとえば、技術系総合職として数年勤務したあと、事務系総合職の仕事に異動するケースです。本人の適性や企業方針・将来的な事業展開といった理由で異動が行われる場合があります。「自分は△△系総合職でキャリアアップしたい」と考えている人は、分野間の異動があるか事前に確認してください。これらについて事前に確認しておけば、就職後のミスマッチを防げるでしょう。

就職先や仕事内容を選ぶ際の注意点を知りたい人は、「仕事選びで後悔しないためにはどうする?選び方のコツや準備を解説」で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録職種の決め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

総合職と一般職で迷ったときの選び方

総合職と一般職で迷ったときは、「キャリアプラン」や「自分に適性がある業務」などを基準に選びましょう。ここでは、総合職と一般職のどちらを選択するか悩んだ際の選び方を4つご紹介します。

やりたい仕事内容で決める

まずは、自分がどのような仕事内容に関わりたいか再確認しましょう。

たとえば、「会社のブランディングに興味がある」「人事制度の構築に関わりたい」のように、具体的に書き出してみてください。その仕事から自分が得たいことを考えるのもおすすめです。

そして、興味をもった仕事が総合職の内容に当てはまるのか、一般職の業務なのかを調べましょう。今までの人生で経験やスキルがなかったとしても、チャレンジしたい、やってみたいと強く思う仕事であれば、応募を検討してみてください。

ただし、企業が求める人物像とのミスマッチを防ぐため、仕事内容の研究を徹底的に行うのが大切です。

自分のスキルを活かせる職種で選ぶ

自分のスキルを活かせる職種かどうかも、選ぶ際のポイントです。自分のスキルを活かせる仕事のほうがやりがいも生まれ、成果も出しやすいでしょう。

たとえば、どのような業務でも器用にこなせる場合は、総合職が向いている可能性があります。また、リーダーシップや責任感がある人は、将来的に管理職を任されやすい総合職だと活躍できるでしょう。

一方で、細かな作業や正確性などに優れている人は、事務職などの一般職が向いている可能性があります。複数のことを担当するよりも、1つのことに集中したほうがパフォーマンスの上がる方も一般職が向いているでしょう。

志望する職種に悩んだら、「自分のスキルを活かせる分野がどこか」を慎重に検討するのがおすすめです。就活に取り組むにあたり、どのような職種があるかを知りたい方は、「就活における職種の一覧とは?自分に合う仕事の見つけ方も紹介」の記事をご一読ください。

キャリアプランで決める

総合職と一般職で悩んだら、自分が思い描く将来から、「どの役職まで昇進したいか」「どのくらいの熱量をもって仕事をするか」などのキャリアプランを考えてみましょう。

総合職は、一般職と比べてキャリアアップのチャンスが多いといわれています。昇進してバリバリと仕事をしたい人は総合職がおすすめです。家庭や趣味など、プライベートも充実させたい人の場合、一般職のほうが理想のライフワークバランスを達成しやすいでしょう。

企業によっては総合職と一般職のキャリアチェンジも可能です。ただし、制度の有無や実際の難易度には差があります。キャリアチェンジのチャンスはあるものの、「社内制度が整っているか」「転職が必要か」などの条件は企業ごとに異なるでしょう。

総合職から一般職へのキャリアチェンジ

総合職から一般職へのキャリアチェンジは、比較的実現しやすい傾向があります。総合職で培ったスキルや経験が一般職でも活かせるからです。

社内のコース変更制度を利用する場合、社内試験や上司の推薦などを経て、正式に一般職へ移行するのが一般的です。仮に試験に不合格だった場合でも、職を失うことはなく、現職を続けられるという安心感があります。

また、外部企業へ転職して職種を変える選択肢もあります。ただし、転職活動中は収入が途絶える可能性があり、慎重な判断が必要です。また、転職先での業務内容や処遇が希望に合うかどうか、事前の情報収集がカギになります。

一般職から総合職へのキャリアチェンジ

一般職から総合職へのキャリアチェンジは、可能ではあるものの、難易度が高い傾向があります。その理由は、総合職に求められるスキルや責任のレベルが高く、即戦力としての実力が必要とされるためです。

一般職から総合職へのコース転換制度が導入されている企業もありますが、実際に利用されるケースが少なかったり、利用基準が厳しかったりする企業もあるため、事前の情報確認が不可欠。また、転職で総合職を目指す場合にも、高い基準を求められる可能性があるでしょう。

一般職から総合職へのキャリアチェンジは不可能ではありませんが、明確な意志と努力、制度面のサポートが必要です。企業に対する理解を深める必要もあるので、キャリアチェンジを希望している方は、「業界・企業・職種の研究はなぜ重要?就活を効率的に進めるための基礎知識」の記事も参考にしてみてください。

就職エージェントに相談する

就職エージェントに相談するのもおすすめです。就活のプロの視点から、進路選択のアドバイスを受けられます。

そもそも総合職と一般職の違いがわからず、選びきれない人もいるでしょう。就職エージェントに相談すれば、それぞれの違いや向いている人、どのような仕事をするのかなどを丁寧に教えてもらえます。

どの職業にするか決まったら、内定に向けてのサポートを受けられるのもメリットです。自己分析サポートやエントリーシート対策、面接対策などを受けることで、自信をもって選考に進みやすくなるでしょう。

かんたん1分!無料登録職種の決め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

総合職と一般職のどちらへ進むか迷っているあなたへ

総合職と一般職のどちらへ進むか迷っている就活生は、双方の特徴や違い、メリット・デメリットを把握し、自分に向いている職種を判断しましょう。企業によっては、総合職と一般職の併願が可能なため、就活でどちらを選ぶか迷っている場合、併願できるかどうかを事前に確認することも大切です。

前述したとおり、まず総合職の採用活動を行い、その後に一般職の募集を開始するというスケジュールで採用活動を行う企業もあります。そのため、「まず総合職にチャレンジし、不合格だった場合に一般職を受ける」という流れが許容されている企業も少なくありません。

ただし、企業によっては「どちらか一方しか応募できない」とルールを定めている場合もあります。「本当は一般職志望だったのに、先に総合職を受けてしまって一般職に応募できなくなった…」といったミスマッチを防ぐためにも、就活を始める前に、志望企業の併願可否・選考ルールを必ず確認しましょう。併願可能な企業をうまく活用すれば、自分の志望や適性を確かめながら柔軟に職種を選べます。

また、将来的な職種変更がしやすい企業を選ぶことも1つの手。具体的には、「キャリアパスに柔軟性があるか」「職種転換制度に実績があるか」といった情報を、企業説明会やOB・OG訪問で確認しましょう。

自分の適性がわからず、志望する職種が決められない人は、キャリアチケット就職エージェントへご相談ください。

キャリアチケットでは、自己分析の見直しや自分の価値観に合う企業選びをサポートしています。もちろんES添削や面接対策など、実際の選考対策も無料で行っているので、就活に不安を感じている方は、ぜひ一度お問い合わせください。

かんたん1分!無料登録職種の決め方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。