このページのまとめ

- ESの研究内容には、研究の概要やこれから調べる内容を書く

- ESの研究内容は、専門外の人でも理解できる言葉で分かりやすく伝える

- ESの研究内容を答える際は、得た学びやスキルを入社後にどう活かすかも伝える

「ESの研究内容には何を書けば良いのか」「研究内容の書き方のコツはあるか」などと悩む就活生の方も多いでしょう。ESの研究内容はゼミでの勉強に関する内容を記載する項目であり、結果が出ていない場合は現時点の状況を伝えれば問題ありません。

この記事では、ESの研究内容に書く内容や基本的な書き方、文字数ごとの例文などを解説します。最後まで読めば研究内容の書き方が分かるでしょう。

かんたん1分!無料登録ESの書き方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- ESの「研究内容」に必要な要素

- 学部生は研究の進捗状況に合わせて内容を変える

- 院生は現在の研究内容を分かりやすくまとめる

- ESで研究内容の記載が求められる理由

- 勉強している内容を知るため

- 思考力と考え方を知るため

- 分かりやすく説明する力があるかを知るため

- 勉強を通して学んだものを知るため

- ESの研究内容の書き方5ステップ

- 1.結論として研究の概要を書く

- 2.研究の背景を説明する

- 3.具体的な研究内容を伝える

- 4.研究から得た学びをまとめる

- 5.今後の展望で締める

- 就活生がESに研究内容を書く際のポイント7選

- 1.専門外の採用担当者も理解できる説明を心掛ける

- 2.研究で得た知識やスキルの活かし方を述べる

- 3.面接時の想定質問を考えておく

- 4.研究内容で嘘をついたり誇張したりしない

- 5.熱意が伝わる表現を意識する

- 6.書式は企業の規定に従う

- 7.文字数制限に従う

- ESの研究内容を指定された文字数に収めるコツ

- 50文字:研究内容をコンパクトにまとめる

- 100文字:研究から得た学びを追加する

- 200文字:研究の内容を深掘りして書く

- 400文字:研究に至るまでの背景や心情も盛り込む

- ESに書く研究内容の例文

- 1.研究内容を応募先企業の仕事に活かせる場合の例文

- 2.研究内容と仕事に共通点がない場合の例文

- 3.文字数制限50文字の例文

- 4.文字数制限100文字の例文

- 5.文字数制限200文字の例文

- 6.文字数制限400文字の例文

- ESに書く研究内容のNG例文

- 研究がまだ始まっていない場合の対処法

- 卒業研究のスタート時期を把握する

- ESの提出時期も確認しておく

- 研究がまだ始まっていない場合のESの書き方

- 研究がまだ始まっていない場合の例文

- ESの研究内容を上手にアピールしたいあなたへ

ESの「研究内容」に必要な要素

ES(エントリーシート)の研究内容欄は、学部生と院生で書く内容が変わる場合があります。また、研究が始まっているかどうかでも変わってくるため、何を書くべきかあらかじめ学んでおきましょう。

学部生は研究の進捗状況に合わせて内容を変える

学部生の場合、ESを提出する時期によって研究内容欄に記入する内容は異なります。研究の進み具合によって、伝える内容を変えましょう。

たとえば、インターンシップの応募や早期選考の場合、大学3年生の夏や冬にESを提出します。その時期は研究内容が決まっておらず、具体的に書けない場合もあるでしょう。

研究内容が決まっていない場合は、現時点で決まっている内容を書けば問題ありません。研究したいと思っている内容や予定しているテーマを書きましょう。

研究内容が決まっている時期であれば、研究内容をそのまま書いてください。その際、専門用語の使用は避け、分かりやすく伝えるのが大切です。

院生は現在の研究内容を分かりやすくまとめる

大学院生は、今研究している内容を記載しましょう。学部生のころと研究内容が変わっている場合は、大学院生になってからの内容を記載すれば問題ありません。

大学院生が研究内容を書く際は、難しい内容でも伝わるように分かりやすく書くのがポイントです。担当者が専門知識を持ち合わせているとは限らないので、誰にでも分かる言葉選びを心掛けましょう。

ESを分かりやすく書くコツについては、「ESが通らない理由と改善ポイントを解説!クオリティを高めるコツも紹介」の記事を参考にしてください。

かんたん1分!無料登録ESの書き方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

ESで研究内容の記載が求められる理由

ESで研究内容の記載が求められるのは、企業側が、研究だけではなく説明能力なども知りたいからです。ここでは、ESで研究内容の記載が求められる主な理由を4つ解説します。

勉強している内容を知るため

ESで研究内容が聞かれるのは、就活生が何を勉強しているか知りたいからです。特に、研究職や開発職は学んだ知識を仕事に活用する場合が多く、何を学んだかが重視されます。

たとえば、医薬品の開発や研究を行う企業であれば、医療系の知識を持つ学生を採用したいと考えるでしょう。自社の業務に必要な専門知識を持っている学生なら、即戦力としての活躍も期待できます。

また、ESの研究内容は、入社後の適性や配属を考える際にも活用されることが多いようです。学生が持っている知識の種類と深さを知り、自社の業務で活かせるか判断するために、研究内容の説明が求められています。

思考力と考え方を知るため

ESに研究内容の記載が求められるのは、企業が学生の思考力や考え方を知る目的もあります。

思考力は社会人にとって必須の能力。物事に対する考え方や問題解決のアプローチは、企業との相性やチームでの働きやすさにも直結します。研究内容は単なる知識の説明ではなく、「あなたがどのように考え、どう行動したか」を示す絶好のチャンスです。

たとえば、実験の過程でトラブルが発生したとき、単に結果だけを書くのではなく、「どのように原因を分析し、改善策を試したか」を記載すると、思考力や問題解決力が伝わります。

ESに研究内容を書くときは、単に研究の概要を書くのではなく、自分の考えや行動、学びを意識して記載することが大切です。

分かりやすく説明する力があるかを知るため

企業は研究内容の説明を通して、相手に分かりやすく伝える能力を備えているか判断しています。同僚やお客さまに対して分かりやすく説明できる人材は、仕事をスムーズに進めやすいからです。

研究職や開発職の仕事は、ただ研究を進めるだけではありません。研究内容を仲間に共有したり、顧客にプレゼンしたりする場面も出てきます。仕事では相手が専門知識を持っているとは限らないため、伝え方を間違えると内容を理解してもらえないケースもあるでしょう。

したがって、学生が仕事で使える情報伝達力を持っているか判断するために、ESにおける研究内容の伝え方がチェックされているのです。

勉強を通して学んだものを知るため

ESの研究内容では、研究を通して学んだ知識や得たスキルも評価されています。そのため、研究を成功させるためにどのような努力をして、何を得たのか、分かりやすく伝える必要があるでしょう。

たとえば、「研究がうまくいかず10回も失敗したが、11回目で成功し、粘り強さを身につけた」のように、研究を通して得たスキルも考えられます。研究の過程で自分がどのように成長したかを振り返り、アピールにつなげられると、より採用担当者からの高評価が期待できるでしょう。

なお、書類選考を通過するためには、研究内容以外の項目に関する対策も必要です。ESに関する基礎知識や書き方のコツを知りたい人は、「エントリーシートとは?履歴書の違いや基本を押さえて選考を突破しよう」もあわせてご確認ください。

かんたん1分!無料登録ESの書き方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

ESの研究内容の書き方5ステップ

研究は専門的な内容になるため、基本的な流れに沿って説明するように意識すると、簡潔にまとまります。「結論・概要」「背景」「具体的な研究内容」「学び」「今後の展望」の流れで記入しましょう。

ここからは、ESの研究内容の書き方を詳しく解説します。

1.結論として研究の概要を書く

文頭では結論となる研究内容をひと言で書き、何を学んでいるのかひと目で分かるようにしましょう。

ひと言ではまとめるのが難しい複雑な研究内容の場合も、文頭で長々と説明するのは避けてください。具体的な内容は中盤に記載するので、最初の一文では質問の回答を簡潔に記載しましょう。

難しい専門用語はなるべく使わずに、誰が読んでもどのような研究をしているのか分かるように伝えるのが大切です。掴みの部分なので、続きが読みたくなるような一文を考えてみましょう。

2.研究の背景を説明する

続いて、テーマについて調べようと思った理由や研究の意義、現時点での課題を記載しましょう。企業は、学生が目的意識を持って研究に取り組んでいるかを確認します。そのため、研究の背景を明確に書き、目的意識を持って研究に励んでいる旨を伝えましょう。

特に、以下の項目を意識して具体的に記述する必要があります。

・なぜその研究を選んだのか:個人的な興味や過去の経験に基づく理由を具体的に書く

・なぜ取り組もうと思ったのか:現状の課題や解決したい問題意識を示す

・特にどのような点に興味を持ったのか:研究テーマのどこに魅力を感じたか、情熱を伝える

さらに、研究内容を選んだ理由を深掘りすると、大学・学部を選んだ理由や個人的な経験とつながる場合が多く、研究に対する興味の深さを自然にアピールできるでしょう。

3.具体的な研究内容を伝える

概要と背景を伝えたあとは、研究内容の具体的な解説として研究の進め方や手法を記入します。

研究はほかのメンバーと役割を分担して取り組む場面があるはずなので、自分が担った役割も具体的に書きましょう。たとえば、データ収集や分析、実験のデザイン、プレゼンテーションなど、自分の貢献度を明確にすれば、リーダーシップやチームワークのスキルをアピールできます。

また、このあとに研究を通じて得た学びを記入するため、次につながる流れを事前に想定しておくとスムーズに文章を作成できるでしょう。

4.研究から得た学びをまとめる

研究の具体的な解説に続いて、活動のなかで直面した課題や解決方法、成果を記載しましょう。企業は、学生がどのような姿勢で研究と向き合ってきたか、問題解決力や柔軟性、粘り強さを知りたいと考えています。

そのため、単に研究の結果を書くのではなく、過程を伝えることで人柄や思考力が見えるのです。

教授のアドバイスをもとに実験手法を改善し、△△という成果を出した

データを整理する過程で論理的思考やスケジュール管理能力が向上した

トラブルに直面しても粘り強く改善策を試した

このように、小さな成果や日常の工夫でも具体的に書くことで、説得力が増します。ただし、事実よりも誇張したり嘘を書くことは逆効果なので避けましょう。

5.今後の展望で締める

ESを締めるときは、現時点での成果と今後の展望を簡潔に示し、入社後の活躍イメージを伝えましょう。

企業は、学生が研究を通して何を学び、どのように成長したかだけでなく、その学びを将来どのように仕事に活かすかも知りたいと考えています。今後の展望を書くことで、入社後の貢献をイメージさせ、熱意や主体性をアピールできるでしょう。

現在の研究で培った課題解決力や計画力を、入社後のプロジェクト推進に活かしたい

コミュニケーション力や粘り強さを活かしてチームに貢献したい

企業の事業やビジョンに沿った研究テーマへの応用や、自身のスキル活用を示すと好印象が期待できます。企業の事業に直接関係のない研究であっても問題ありません。得た学びを仕事にどう応用できるかを具体的に書くことで、印象が大きく変わります。

ESの締めでは研究成果+学び+今後の活かし方を簡潔にまとめ、企業での活躍イメージと熱意を伝えることがポイントです。

ESの基本的な書き方を知りたい人は、「就活のエントリーシートの書き方を一から解説!落ちないための注意点」もあわせて参考にしてください。

かんたん1分!無料登録ESの書き方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活生がESに研究内容を書く際のポイント7選

ESに研究内容を書く際は、専門的な用語を使うのは避け、図やグラフも活用しながら、客観的に分かりやすく伝えましょう。

ここからは、就活生がESに研究内容を書く際に意識したいポイントを解説します。

1.専門外の採用担当者も理解できる説明を心掛ける

これまで触れたとおり、ESに研究内容を書く際は、専門外の採用担当者でも理解できるよう誰にでも分かる言葉で説明しましょう。

採用担当者は必ずしもあなたの専門分野に詳しいわけではありません。専門用語や略語ばかりを使うと、内容が伝わらず評価されない可能性があります。

難しい専門用語はひと言で噛み砕いて説明し、具体的な手法や成果を添えるのがポイント。

ESで研究内容を書くときは、専門外の人でも理解できる表現を使い、研究の意図や成果が誰にでも伝わる文章にすることが大切です。

図やグラフを使って視覚的にアピールする

ESに研究内容を書く際は、図やグラフを使って視覚的に成果やプロセスを示すことで、分かりやすくアピールできます。図やグラフを用いることで、研究プロセスや結果がひと目で理解でき、読み手の理解を助ける効果があります。

ただし、ESによっては図やグラフの使用が制限される場合があるので、必ず提出要項を確認しましょう。

書き終えたら見直しをする

ESに研究内容を記入したら、誤字脱字や文章の分かりやすさをチェックするために必ず見直しを行いましょう。ESで誤字や文章の不自然さがあると、内容以前に印象が悪くなる可能性が。また、端的に説明できているかも確認する必要があります。

時間を置いた見直しと音読チェックで文章を整えることで、より読みやすく、印象の良いESに仕上げられるでしょう。

研究室の教授や専門外の友人に読んでもらう

ESの研究内容を書き終えたら、研究室の教授や専門外の友人に読んでもらうのもおすすめです。

研究室の教授にお願いする際は、研究内容の書き方に問題がないかチェックしてもらいましょう。

分かりやすく書けているかを確認したい場合は、友人や家族に読んでもらうのがおすすめです。研究分野を知らない人に読んでもらえば、以下のポイントを確認できるでしょう。

・文章を読んで研究内容をイメージできるか

・難解な表現、単語が羅列されていないか

・成果を分かりやすく記述できているか

ES添削を第三者に依頼したいときは、「ES添削は誰にしてもらう?おすすめの依頼先10選と選び方を解説」を参考にしてください。

2.研究で得た知識やスキルの活かし方を述べる

ESに研究内容を書く際は、研究で得た知識やスキルを入社後にどう活かすかまで具体的に伝えることが大切です。

企業は、研究の成果そのものよりも、その学びを実際の仕事でどのように活かせるかを知りたがっています。そのため、単に調査・分析した内容を述べるのではなく、入社後に役立つ知識・スキルを具体的に述べて貢献度の高さを示せば、意欲や熱意を効果的にアピールできるでしょう。

なお、研究内容と応募先企業の仕事に共通点がない場合も、アピールは可能です。たとえば、「ゼミのリーダーとしてメンバーのモチベーション向上に貢献した」「最初は実験がうまくいかず挫折しそうになったが、根気良く続けた結果、成果を出せた」と書けば、積極性や前向きな姿勢を示せます。

3.面接時の想定質問を考えておく

ESに研究内容を書く際は、面接でどのような質問がされるかを事前に想定して準備しておきましょう。

面接では、ESの内容をもとに研究内容を深掘りされることが多くあります。質問にスムーズに答えられなければ、せっかくのES内容も十分にアピールできません。事前に想定質問を考えることで、落ち着いて自分の経験や学びを説明できます。

教授や友人に意見をもらい、想定質問の幅を広げるのも効果的です。ESの内容はコピーやデータで保存して、面接前に確認できる状態にしておきましょう。

4.研究内容で嘘をついたり誇張したりしない

ESに研究内容を書く際は、嘘や誇張をせず、正直に自分の経験や学びを記述しましょう。嘘や誇張があると、書類選考に通った場合でも面接でバレる可能性があります。

もしバレると、採用担当者に悪い印象を与えるだけでなく、ほかの内容にも疑念を抱かれるリスクがあるでしょう。

・実験や研究結果を誇張せず、実際の成果やプロセスを正確に記述する

・得られた学びが小さくても、問題解決力や粘り強さなど具体的な成長ポイントを示す

・もし学びが思いつかない場合は、自己分析が不足している可能性があるため、あらためて自分の経験を振り返る

ESで研究内容を書くときは、正直に、自分の経験や学びをありのままに伝えることが、信頼されるESを作る基本です。

5.熱意が伝わる表現を意識する

ESに研究内容を書く際は、やる気や熱意が伝わるポジティブな表現を意識しましょう。ネガティブな表現や事実の羅列だけでは、採用担当者に「後ろ向きな性格」「入社意欲が低い」といったマイナス印象を与えてしまう可能性があります。

ポジティブな表現を使うことで、入社後に活躍するイメージを持ってもらいやすくなるのです。

・失敗経験を書く場合でも、「課題に直面したが、方法を工夫して解決できた」といった前向きな結果を強調する

・研究の成果や成長ポイントを「挑戦して学んだ」「積極的に改善した」といった表現でまとめる

・ポジティブ表現を使いながら、具体的な行動や成果を添えることで説得力を高める

ESで研究内容を書くときは、熱意や前向きな姿勢が伝わる表現を意識し、読む人に好印象を与えることがポイントです。

語尾の表現を統一する

ESの研究内容を書く際は、語尾を統一して文章の読みやすさを意識しましょう。語尾に「ですます調」と「だである調」が混在すると、文章に違和感が生まれ、読み手が理解しにくくなります。読みやすい文章は、企業側に丁寧で整理された印象を与えられるでしょう。

ESに研究内容を書くときは、語尾の統一と適度な変化を意識することがポイント。読みやすく丁寧な印象を与えられるようにしましょう。

6.書式は企業の規定に従う

ESに研究内容を書く際は、企業が指定する書式や提出方法を必ず守りましょう。企業は大量のESを受け取るため、規定に沿っていない書類はそもそも読まれない可能性があります。

書式を守ることは、内容以前に社会人としての基本的なマナーや注意力を示す行為でもあるのです。

どんなに研究内容が魅力的でも、書式や提出ルールを守らなければ意味がないため、必ず企業の指示に従って作成しましょう。

7.文字数制限に従う

ESに研究内容を書く際は、企業が指定する文字数制限を守り、適切な文量で記載しましょう。

文字数オーバーはもちろん、文字数が少な過ぎると内容が十分に伝わらず、説明不足で評価が下がる可能性があります。指定文字数の目安を意識することで、採用担当者に読みやすく、理解しやすいESが作成できるでしょう。

かんたん1分!無料登録ESの書き方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

ESの研究内容を指定された文字数に収めるコツ

ESの研究内容を書く際、文字数制限がある場合は指定文字数の8割以上を目安に記入するのが基本。文字が多すぎても少なすぎてもネガティブな印象になるため、内容を絞って記載する必要があります。

ここでは、ESの研究内容を指定された文字数に収めるコツを解説するので、文字数内で文章を上手くまとめきれずに悩んでいる学生はぜひ参考にしてください。

50文字:研究内容をコンパクトにまとめる

50文字以内の制限がある場合は、研究内容を1文程度で簡潔にまとめて記載しましょう。

この場合、採用担当者は研究内容に関する概要のみを知りたがっています。文字数がシビアなので、研究内容をコンパクトに伝えきれない場合は、研究のテーマのみを伝えても構いません。

100文字:研究から得た学びを追加する

100文字以内の制限がある場合は、研究内容の概要に加えて、結果から得た学びも記載します。

文字数的に研究内容の全容を説明するのは難しいため、ポイントを押さえて紹介してください。具体的な研究内容に関しては、面接などで補足説明するイメージで構成を考えると良いでしょう。

文字数に余裕がある場合は、学んだ内容の今後の活かし方も伝えるのがおすすめです。

200文字:研究の内容を深掘りして書く

200文字以内の制限がある場合は、文字数的に余裕があります。研究内容の概要や結果から得た学び、今後の活かし方などに加えて、具体的な研究の内容も記載しましょう。

文字数制限に余裕があると、比較的自由に自分の長所や個性をアピールできます。160文字以上200文字未満に収まるように、自分の強みから逆算して構成を組み立てると、評価につながる一貫性のある内容に仕上がりやすいでしょう。

400文字:研究に至るまでの背景や心情も盛り込む

400文字以内の制限がある場合は、研究内容の概要や具体的な活動、結果から得た学び、今後の活かし方に加えて、研究に至るまでの背景や心情も盛り込むと良いでしょう。

なお、400文字の文章を構成するのが難しい場合は、200文字までの要素を盛り込んだ骨組みを作ってから、説得力に欠ける部分を補強していくとスムーズにまとめられるでしょう。

なお、ESでは研究内容以外の項目にも文字数制限が設けられている場合があります。ESの自己PRの文字数で悩んでいる人は、「自己PRの文字数はどのくらいにすべき?適切な長さに調節するポイントを解説」もあわせて参考にしてください。

かんたん1分!無料登録ESの書き方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

ESに書く研究内容の例文

研究で得た知識が応募先企業の仕事に直結する・しない場合に分けて、ESの記入例を紹介します。

また、前述したとおり、企業によってはESの研究内容の文字数に上限を設けている場合が。文字数制限がある場合の例文も紹介するので、文章を作成する前に確認し、上限の8割以上を目安に記入しましょう。

1.研究内容を応募先企業の仕事に活かせる場合の例文

私の研究テーマは、生分解性プラスチックについてです。生分解性プラスチックは、プラスチックごみ問題の解決策として社会からの注目が高まっています。しかし、性能アップやコスト削減に課題があるため、実用化に向けた方策がないか興味が湧き、研究テーマにしました。

具体的には、耐熱性・耐久性のある生分解性プラスチックを低コストで開発するために、△△の原料を使用した研究・開発を進めています。

研究では△△という課題が生じたこともありましたが、□□によって解決できました。現時点では△△という結果が出ており、今後は□□にも着目して研究を進める予定です。研究を通して△△の知識が身につき、生分解性プラスチックの製品開発にいち早く取り組んでいる貴社で活かせると考えています。

2.研究内容と仕事に共通点がない場合の例文

私の研究テーマは、生分解性プラスチックについてです。生分解性プラスチックは、プラスチックごみ問題の解決策として社会からの注目が高まっています。

しかし、性能アップやコスト削減に課題があるため、実用化に向けた方策がないか興味が湧き、研究テーマにしました。具体的には、耐熱性・耐久性のある生分解性プラスチックを低コストで開発するために、△△の原料を使用した研究・開発を進めています。

研究は一筋縄では行かず、結果が出ないことに焦りを感じるときもありました。しかし、教授や研究室のメンバーと定期的に意見交換し、アイデアを出すことで△△という成果を出せました。貴社に入社した際も、周りと連携する姿勢やチャレンジ精神を大切にしたいと思っております。

3.文字数制限50文字の例文

私は、従来よりも耐熱性能を20%向上させた新たな合金素材の開発について研究しています。

4.文字数制限100文字の例文

私の研究は、耐熱性を20%向上させた新たな合金素材の開発です。研究を通して、課題解決力や粘り強さを身につけました。卒業後は航空宇宙や自動車産業の高温耐久性向上に貢献したいと考えています。

5.文字数制限200文字の例文

私の研究は、耐熱性を20%向上させた新たな合金素材の開発です。合金配合や微細構造の制御に工夫を凝らし、300℃から800℃の耐熱試験を実施しました。研究を繰り返すなかで最適な配合を見つけ、耐熱性と耐久性の15〜20%向上することに成功しました。

この経験から、課題解決力や改善策を模索する粘り強さを身につけました。卒業後は航空宇宙や自動車産業の高温耐久性向上に貢献したいと考えています。

6.文字数制限400文字の例文

私の研究は、従来よりも耐熱性を20%向上させた新たな合金素材の開発です。航空宇宙や自動車産業で高温環境下でも耐久性を維持できる素材の需要が高まるなか、従来素材の限界を超える必要性を感じて取り組みを始めました。

異なる合金配合比を設計し、300℃から800℃までの耐熱試験を行い、微細構造の制御や熱膨張の抑制に工夫を凝らしました。顕微鏡観察やシミュレーションを駆使して最適配合を見出し、その結果、耐熱性と耐久性がそれぞれ20%と15%向上しました。

研究のなかで行き詰まることもありましたが、粘り強く課題を抽出・分析し、最適な配合比を見つけ出せました。

この経験から、課題解決力や改善策を模索する粘り強さを身につけました。卒業後は研究の経験を活かし、社会のニーズに応える高性能素材の開発と企業の利益に貢献したいと考えています。

研究室やゼミでの活動内容を伝えるコツは「ゼミで学んだことをどうアピールする?伝えたい内容やおすすめの構成を解説」の記事で解説しているので、参考にしてください。

かんたん1分!無料登録ESの書き方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

ESに書く研究内容のNG例文

ESに記載する研究内容には注意が必要です。以下のNG例を参考に、避けるべきポイントを確認しましょう。

私の研究テーマは、生分解性プラスチックについてです。生分解性プラスチックは、プラスチックごみ問題の解決策として社会からの注目が高まっています。具体的な研究内容は、△△の原料を使用した開発を進め、耐熱性・耐久性を向上させることです。

研究の結果、いくつかの成果が得られました。たとえば、△△を使用することで、従来よりも耐熱性・耐久性が向上すると分かりました。さらに、コスト削減も実現できました。

貴社での仕事でも、これらの成果を活かして貢献していきたいです。

上記の例文では、研究内容が具体的でなく、どのような方法で成果を得たのか分かりません。担当者が研究内容についての知識を持たないケースがほとんどのため、抽象的な説明では内容を理解してもらえないでしょう。

また、研究を通して得た学びや具体的なスキルについて言及されておらず、仕事でどのように活かすかも伝わりません。さらに、成果が述べられているものの具体的なデータや事例が不足しており、信ぴょう性に欠ける点も改善したほうがよいでしょう。

ESや履歴書のNGワードや避けるべき表現を知りたい人は、「エントリーシートや履歴書のNGワードは?就活で気を付けたい言葉を解説」もあわせてご確認ください。

かんたん1分!無料登録ESの書き方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

研究がまだ始まっていない場合の対処法

就活の時期によってはまだ研究が始まっておらず、研究内容を伝えられない場合もあります。まずは、卒業研究のスタート時期とESの提出時期を把握したうえで、状況に合わせて適切な内容を書く必要があるでしょう。

ここからは、卒業研究のスタート時期やESの提出時期の目安を紹介したうえで、研究がまだ始まっていない場合のESの書き方を解説するので、ぜひ参考にしてください。

卒業研究のスタート時期を把握する

一般的に、卒業研究は大学3〜4年生から研究が始まる傾向にあります。

なお、大学4年生になってから研究テーマや研究室を選ぶのではなく、大学3年生から見学などを通して情報を集め、どこに所属するのか目星をつけるのが一般的です。その後、4年生の4月に研究室に入り、卒業研究を進めるのが基本の流れとなります。

ただし、学部や学科によっては大学3年生の4月や10月など、早期から研究室に所属する場合もあるため、事前にスケジュールを確認しておくとよいでしょう。

ESの提出時期も確認しておく

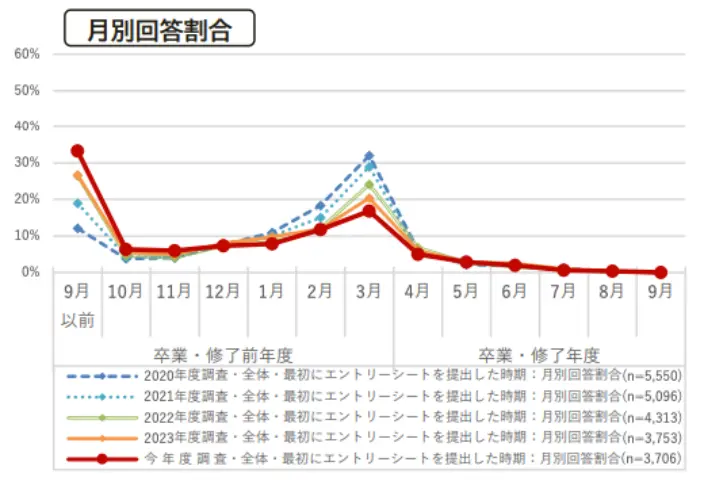

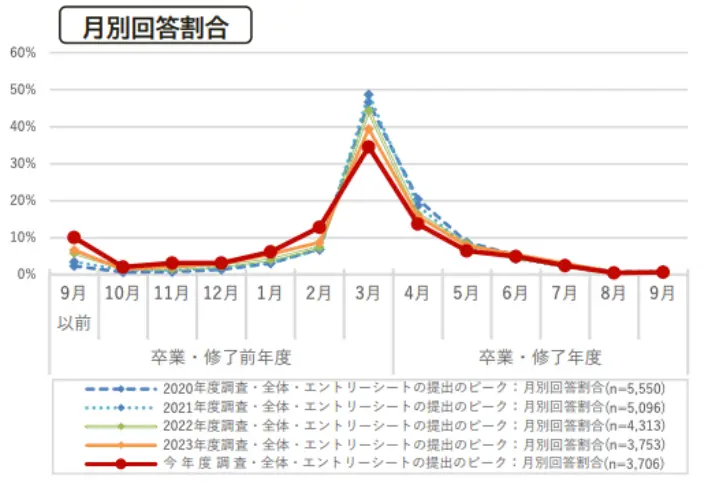

内閣府が公表している「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」によると、2024年度卒業・修了予定者の約9割が少なくとも1社以上へエントリーシートを大学3年生の3月までに提出しています。

![内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調]査結果 報告書(62p)」のイメージ](https://p1-f0bd584a.imageflux.jp/c/f=webp%3Aauto/uploads/images/42/ct_2199_01.png)

引用元:内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(62p)」

同調査によると、ESを最初に提出した時期で最も多かった回答は、大学3年生の9月でした。2020年度から2024年にかけて、年々ESの提出時期は早期化している傾向です。

引用元:内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(62p)」

また、ESを提出した時期のピークは、2024年3月の回答割合が最も高く、約3割以上を占めています。

引用元:内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(62p)」

上記のデータから分かるとおり、大学3年生の9月〜3月がESの主な提出時期といえます。前述したとおり、大学4年生の4月から研究室に所属するケースも多いため、研究がまだ始まっていない状態でESの提出を求められる状況も少なくないでしょう。

ESの提出について不安がある方は、「就活におけるエントリーとは?開始時期や応募数などを解説」の記事もあわせてご覧ください。

また、卒業研究の時期だけでなく、就活の流れやスケジュールも把握しておくことが大切です。詳しくは、「就活のやり方と流れを解説!準備から内定までのポイントと相談先も紹介」の記事を参考にしてください。

参照元

内閣府

学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査

研究がまだ始まっていない場合のESの書き方

研究がまだ始まっていない時期にESを提出する場合、正直にありのままの現状を伝えましょう。志望する企業や業界によって、ESの提出が早い場合もあるので、研究内容が決まっていないからといって不採用にはなりません。

なお、「何か書かないといけない」と焦り、決まっていない研究内容を書くのはやめましょう。面接で研究内容について深掘りされた場合、うまく答えられずに困ってしまいます。

研究したい内容が決まっている場合は、今後の予定を伝えましょう。確定していない場合でも、自分の希望を伝えれば問題ありません。

研究予定の内容を考える際は、自分の学部や学科に合うテーマを選びましょう。学部の内容からかけ離れていると、「なぜこの学部を選んだのだろう」と思われてしまいます。これまで学んだ内容のなかから、より深く学びたいと思ったテーマを選んでおけば問題ありません。

研究内容が仕事にどのように活きるかも考えておきましょう。仕事に関連したテーマであるほど、「研究で得た学びを業務で活かせそうだ」と評価してもらえる可能性が高まります。

就活において採用担当者が重視しているのは、あくまでも「入社後に活躍できそうか」です。企業が行っている事業を調べて、どの分野で自分の知識や経験を活かせそうか考えてみてください。

就活で噓をつくリスクについては、「就活で嘘をつくとどうなる?ばれる理由やリスクも解説」の記事も参考にしてください。

研究がまだ始まっていない場合の例文

今後の研究内容として考えているのは、生分解性プラスチックについてです。プラスチックは生活のあらゆる場面で利用されており、私たちの生活には欠かせません。一方で、プラスチックゴミの増加も問題になっており、環境を守るためにどのような対策ができるかが課題となっています。

私の研究内容は、△△の原料を使用した開発を進め、プラスチックの耐熱性や耐久性を向上させることです。耐久性が向上すれば使用できる期間が増え、結果的にごみの減少につなげることが期待できます。

かんたん1分!無料登録ESの書き方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

ESの研究内容を上手にアピールしたいあなたへ

「ESの研究内容からうまく自分をアピールする方法が分からない」「研究がまだ始まっていないので、何を書けば良いのか分からない」と悩んでいる就活生もいるでしょう。

採用担当者は研究内容そのものに興味があるのではなく、研究に向き合ってきたあなたの姿勢や説明力を見たいと思っています。研究内容がまだないからといって「特になし」と記入するのは避けましょう。

研究内容で自分をアピールするコツを知りたい人は、就職エージェントに相談してみてください。

就職エージェントのキャリアチケットでは、ESや履歴書の添削、面接対策など就活を全面的にサポート。「文章を書くのが苦手」「自分の長所をうまく文字にまとめられない」など、さまざまな悩みに寄り添い、あなたの理想の就活を一緒に実現します。

かんたん1分!無料登録ESの書き方について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。