このページのまとめ

- 新卒で就職できなかった場合でも、既卒での就活をはじめ進路の選択肢は複数ある

- 就職できなかったらどうしようと不安を感じたら、今できる行動に集中することが大切

- 就活に自信がない場合は、就職エージェントのサポートを活用するのがおすすめ

就活が思うように進まず、「就職できなかったらどうしよう」「このまま人生終了?」と不安な方もいるでしょう。しかし、新卒で就職できなくても人生終了ではありません。就職留年や既卒としての再チャレンジなど、選択肢は多様です。

この記事では、「就職できなかったらどうしよう」と不安なときにとるべき行動や卒業後の進路を紹介します。現状を受け入れ、前を向いて一歩を踏み出したい方は、ぜひ参考にしてください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 「新卒で就職できなかった=人生終了」ではない!

- 新卒で就職できなかった場合でも人生終了しない理由

- 納得できる企業に出会える可能性がある

- 人手不足の企業は一定数ある

- 卒業して3年以内は新卒扱いになるケースもある

- 20代はポテンシャルが評価されやすい

- 新卒で就職できなかった人の割合と主な理由

- 新卒で就職できなかった人の割合は約8%

- 新卒で就職できなかった人の主な理由

- 新卒で就職できなかったらどうする?選択肢を9つ紹介

- 1.就職留年し大学生として就活を続ける

- 2.既卒で就活を続ける

- 3.大学院や専門学校に進学する

- 4.資格取得の勉強をする

- 5.留学に行く

- 6.長期のインターンシップに参加する

- 7.フリーターや派遣社員になる

- 8.公務員の採用試験を受ける

- 9.起業やフリーランスで働く

- 就職できず悩む方へキャリアアドバイザーのアドバイス

- 就職できなかったらと悩む前に!行うべき対策

- 過去の就活を振り返り反省点を見つける

- 自己分析をやり直して就職の目的と軸を考える

- 視野を広げて求人を探す

- 「就職できなかったらどうしよう」と不安なときの行動

- 今に集中してひたむきに取り組む

- 周囲の状況と比較しない

- 就活対策に力を入れる

- 就職エージェントを活用する

- 「就職できなかったら」と不安なときの気持ちの保ち方

- 就職できなかった人が既卒で就活するときのポイント

- 新卒採用に比べて採用ハードルがやや高くなる

- 年齢が若い既卒はチャンスが多い

- 即戦力として評価される経験をアピールに使う

- 新卒で就職できなかったらどうしようと悩むあなたへ

- 新卒で「就職できなかったら」と悩む人によくある質問

- Q.就活で全滅して就職できなかった人はいますか?

- Q.新卒で就職できなかったら人生終了ですか?

- Q.就職できなかったらどうすれば良いですか?

「新卒で就職できなかった=人生終了」ではない!

新卒で就職できなかったら「人生終了」と考えるのは時期尚早です。就職が決まらないまま卒業したあとに、自分の進むべき道を見つけて社会で活躍する人はたくさんいます。年齢が若いうちはまだまだ挽回できるチャンスがあるのです。

既卒での就活は新卒よりもハードルが上がるため、「卒業までに内定を獲得しなければ人生終わり」と思い詰めるのも無理はありません。しかし、焦りは視野を狭め、判断を誤らせる原因になります。余裕がない状態で就活を続けると、アピールが空回りし、選考で十分に力を発揮できない恐れもあるでしょう。

就活を成功させるためには、「就職できなかった=人生終了」といった思い込みを手放し、冷静に状況を整理することが重要です。

なかなか内定をもらえず落ち込んでしまう方は、「就活失敗で人生終了?納得いかない就活で終わらないために今からすべきこと」の記事もご覧ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

新卒で就職できなかった場合でも人生終了しない理由

新卒で就職できなかったとしても、以下のような理由により十分に挽回可能です。ここでは、なかなか内定が出ず思い詰める人に向けて、「人生終了」とならない理由を解説します。

納得できる企業に出会える可能性がある

新卒で就職できなかったとしても、卒業後は時間をかけて就活を進められる分、自分に合った企業と巡り合える可能性が高まります。

就活は短期間で進める必要があるうえ、限られた採用枠を多くの学生で競わなくてはなりません。内定獲得を優先し、自分に合わない仕事を選んでしまうこともあるでしょう。企業研究が不十分なまま入社し、想定と異なる業務内容に戸惑う人もいます。

厚生労働省が発表した「新規学校卒業就職者の在職期間別離職状況」によると、大学新卒として就職した人の3年以内の離職率は以下のとおりです。

| 卒業年 | 3年目までの離職率(%) |

| 2020年3月 | 32.3 |

| 2021年3月 | 34.9 |

| 2022年3月 | 33.8 |

参照元:厚生労働省「新規学校卒業就職者の在職期間別離職状況」

卒業までに就職できたとしても、約3割の人は3年以内に離職しています。新卒で就職できなかったら人生終了だと焦って適当に就職しても、すぐに離職してしまっては意味がありません。

「卒業までに就職」を目的にするのではなく、「理想に合った企業への就職」を目標に、就活を進めましょう。

参照元

厚生労働省

新規学卒者の離職状況

人手不足の企業は一定数ある

求人を出しても応募が集まりにくい企業が一定数存在するため、新卒で内定が出なかった場合も就職できる可能性はあります。

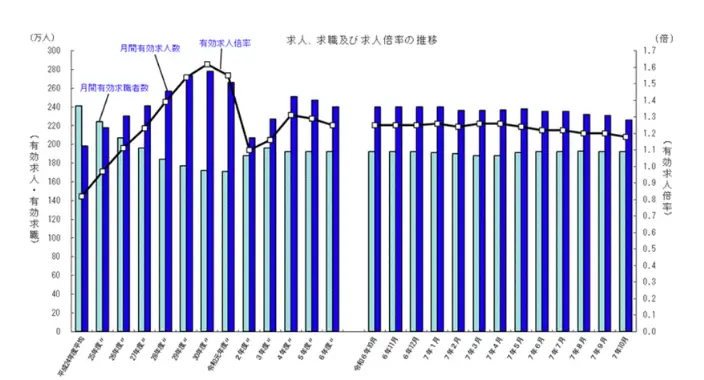

厚生労働省が公表した「一般職業紹介状況(令和7年10月分)について」によると、求人倍率は以下のように推移していました。

引用元:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年10月分)について」

データによると、2012年度以降の平均求人倍率は1以上です。つまり、求職者に対して求人数が多い状況が続いています。職種や企業によって差はありますが、新卒にこだわらずに人材を求めるような人手不足の企業が一定数存在していることが分かるでしょう。

卒業までに就職できなかったとしても、諦めずに就活を続ければ働く場所を見つけられる可能性は十分にあります。

参照元

厚生労働省

一般職業紹介状況(令和7年10月分)について

卒業して3年以内は新卒扱いになるケースもある

卒業から3年以内であれば新卒扱いで応募できる企業があることも、就職できなかったからといって人生終了ではない理由の一つです。

内閣官房の「2026(令和8)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について(p.5)」によると、政府は卒業後3年以内の既卒の方を新卒枠で受け入れるよう経済団体に要請しています。

就職が難しいと感じた場合は、卒業後も新卒枠で応募できる企業を探すことで選択肢を広げられるでしょう。ただし、現役の新卒予定者と同じ基準で比較されるため、これまで以上に入念な準備が必要です。

既卒の就職については「既卒の就活とは?内定獲得のためにやるべきことを解説!」の記事でまとめているので、参考にご覧ください。

参照元

内閣官房

2026年(令和8)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請

20代はポテンシャルが評価されやすい

たとえ新卒で就職できなかった場合も、若年層はポテンシャルを評価してもらいやすいため、諦めずに挑戦する価値は十分あります。

厚生労働省の「令和5年若年者雇用実態調査の概況」によると、15~34歳の若年正社員の中途採用選考において、企業が重視する点として以下の項目が上位に挙げられていました。

| 重視する点 | 重視する企業の割合(%) |

| 就業意識・勤労意欲・チャレンジ精神 | 72.7 |

| コミュニケーション能力 | 66.9 |

| マナー・社会常識 | 58.1 |

| 組織への適応性 | 51.8 |

| 業務に役立つ職業経験・訓練経験 | 42.3 |

参照元:厚生労働省「令和5年若年者雇用実態調査の概況(p.7)表4 採用区分、若年正社員の採用選考の有無及び採用選考にあたり重視した点別事業所割合」

調査によると、「就業意識・勤労意欲・チャレンジ精神」を重視する企業は、7割を超えています。また、「マナー・社会常識」や「業務に役立つ職業経験・訓練経験」などに比べ、「就業意識・勤労意欲・チャレンジ精神」が重視されてきました。

中途採用の場合も、若年層であれば仕事に対する意欲やチャレンジ精神を見込んで採用してくれる企業も多いことは分かります。そのため、卒業までに就職できなかったとしても、自分に合った企業でやりがいを持って働くことは十分可能といえるでしょう。

内定がないまま卒業した場合にどうなるか知りたい方は、「内定がないまま卒業したらどうなる?内定獲得に向けての方法を解説」の記事もご一読ください。

参照元

厚生労働省

令和5年若年者雇用実態調査の概況

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

新卒で就職できなかった人の割合と主な理由

「新卒で就職できないかもしれないのは自分だけ?」と不安に思う人も多いでしょう。文部科学省の調査では、少数ではあるものの、毎年一定の割合で卒業時点までに就職先が決まらない学生がいます。

ここでは、実際にどれくらいの学生が内定を得られなかったのか、その割合と主な理由を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

新卒で就職できなかった人の割合は約8%

新卒で就職できなかった、あるいは自らの意思でしなかった人は、毎年約8%ほどいます。

文部科学省の「令和7年度学校基本調査(確定値)について公表します。」によると、2025年3月に大学を卒業した人は58万4,304人、その内就職をした人は44万9,638人です。2024年には、77%の学生が大学卒業後に就職していました。

一方で、就職・進学どちらもしていない人は4万2,120人であり、新卒者全体の7.2%に当たります。なお、過去5年間の推移は以下のとおりです。

| 卒業年 | 卒業者(人) | 就職者(人,%) | 就職・進学どちらもしていない者(人,%) |

| 2021年3月 | 58万3,518 | 43万2,790(74.2) | 5万6,228(9.6) |

| 2022年3月 | 59万137 | 43万9,683(74.5) | 5万5,286(9.4) |

| 2023年3月 | 59万162 | 44万8,073 (75.9) | 4万8,642(8.2) |

| 2024年3月 | 59万487 | 45万1,794 (76.5) | 4万5,344(7.7) |

| 2025年3月 | 58万4,304 | 44万9,638 (77) | 4万2,120(7.2) |

参照元:文部科学省「令和7年度学校基本統計(学校基本調査の結果)確定値について公表します(6p)」

年度によって多少差があるものの、毎年平均して約8%の卒業生が就職や進学をせずに卒業しています。特に2021年~2022年は新型コロナウイルスの影響により就活市場に混乱が生じ、9%を超える学生が就職や進学をせずに卒業していました。

就職できなかった状態で卒業することになったとしても、それはあなただけではありません。「人生終わり」だと悲観的になり過ぎず、気持ちを切り替えて行動に移しましょう。

参照元

文部科学省

学校基本調査-令和7年度 結果の概要-

新卒で就職できなかった人の主な理由

ひと口に「新卒で就職できなかった」といっても、人により理由は異なります。主な理由の例は以下のとおりです。

・就活に取り組んだものの、内定を得られなかった

・自己都合で内定を辞退した

・企業側の都合で内定を取り消された

・入社予定だった企業が倒産した

・体調不良や家族の事情により就活ができなかった

努力しても成果が出なかった人もいれば、やむを得ない事情で就職に至らなかった人もいます。企業側もさまざまな事情を理解しているため、しっかり納得のいく説明ができれば、既卒で就職できる可能性は十分あるでしょう。

志望企業から内定をもらえなかった場合、「就活に失敗した」と感じることもあります。「就活に失敗したと感じる原因は?成功させるコツや心構えも解説!」では、就活に失敗したと思う原因やその後の選択肢を解説しているので、ぜひご覧ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

新卒で就職できなかったらどうする?選択肢を9つ紹介

新卒で就職できなかった場合でも、社会に出る道はいくつも残されています。既卒での就活や就職留年など、選べる選択肢は多様です。

ここでは、就職できなかった際に検討できる9つの進路を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

1.就職留年し大学生として就活を続ける

新卒として就職できなかった場合、就職留年をする方法があります。大学に在籍したまま就職を続けられるため、翌年も新卒枠で応募が可能です。

就職留年には、「意図的に単位を残す」「大学の制度を利用する」「休学する」などの方法があります。ただし、単位を意図的に落とす方法は選考時に悪印象を与える可能性があり、翌年度の学費も必要になるため慎重な判断が必要です。

また、休学には正当な理由が求められ、就活の失敗だけを理由に申請するのは難しい可能性があります。大学に「卒業延期制度」や「希望留年制度」などがある場合は、利用すると就活が続けやすくなるでしょう。

就職留年に関して詳しく知りたい方「就職留年はやめとけって本当?メリット・デメリットと後悔しないコツを解説」の記事をご参照ください。

2.既卒で就活を続ける

大学卒業後は、既卒として就活を続けられます。既卒とは、高校や専門学校、大学などを卒業後、一度も就職をしたことがない人を指す言葉です。

ただし、既卒は原則として新卒採用枠の対象外となるため、応募できる企業が限定されたり就職難易度が高まったりする点には注意しましょう。

先述したように、卒業後3年以内の既卒の方を新卒扱いで受け入れている企業もあります。就職できなかったため既卒として就活する場合は、選考に進む前に、募集要項で応募資格をしっかりと確認しておくと安心でしょう。

3.大学院や専門学校に進学する

大学院や専門学校へ進学し、学生として学び直す選択も可能です。専門性を深めると、将来の就職で評価されやすくなる場面もあります。

進学を検討する際は、費用が掛かる点を考慮しましょう。学費だけでなく、通学や教材などのコストも発生します。事前に必要な費用を把握し、無理のない計画を立てることが重要です。

なお、就職できなかったからといって明確な目的を持たずに入学すると、学習意欲が続かない恐れもあります。進学の理由や将来像を整理し、自分にとって意味のある進路かどうかを慎重に検討しましょう。

4.資格取得の勉強をする

新卒で就職できなかったら、一度資格試験の勉強に専念するのも一つの手でしょう。

志望する業界や職種で役立つ資格を取得すると、就職における強みを作ることが可能です。知識やスキルの証明になるだけでなく、仕事への意欲や目標意識も評価されやすくなります。自分の志望分野に合った資格を見つけ、前向きな準備を進めましょう。

就活に有利な資格については、「就職に有利な資格11選!取得するときの注意点も解説」の記事もご覧ください。

5.留学に行く

語学力の向上や異文化理解を深める目的で、留学を選ぶ道もあります。海外生活の経験は自己成長にもつながるでしょう。また、就活において、留学経験は挑戦する姿勢や行動力をアピールできる要素となります。

就職できなかった際に留学を検討するのであれば、1年以上の長期留学が効果的です。ただし、渡航費や滞在費などでまとまった費用が必要となるので、実現可能かよく検討したうえで決断しましょう。

卒業後の留学を検討している人には「卒業後に留学したら新卒扱いになる?経験を活かして就活を成功させるコツ」の記事がおすすめです。

6.長期のインターンシップに参加する

既卒向けの長期インターンシップに参加して実務を経験することは、スキルを身につける機会になります。業務内容や職場の雰囲気を体感することで、仕事への理解を深められる点もメリットです。

また、現場を経験すると、自分に適した働き方や職種を見極めやすくなります。実際の仕事に関わるからこそ、求人情報だけでは分からない要素に気づけることもあるでしょう。

就職できなかった場合のインターンシップ参加は、就職前に社会との接点を持つための有効な手段といえます。

7.フリーターや派遣社員になる

新卒で就職できなかったときは、一度フリーターや派遣社員として働くのも選択肢の一つです。一般的に正社員よりも採用のハードルが低いため、検討しやすい手段といえるでしょう。

将来的に正社員を目指す際にも、働いた経験や業務スキルが評価されることがあります。また、勤務態度や成果が認められて正社員に登用される場合もあるでしょう。

関心のある企業があれば、登用制度の有無を事前に確認し、キャリアにつながる働き方を選ぶことも大切です。

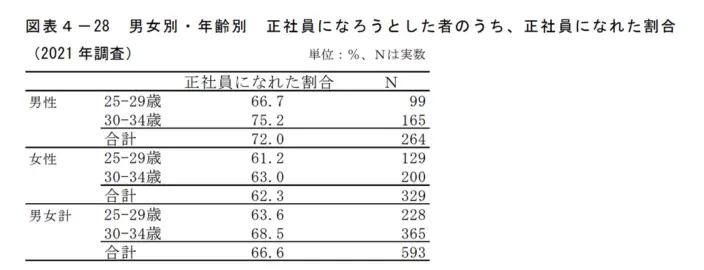

フリーターから正社員になれた人の割合

新卒で就職できなかったためフリーターになっても、そこから正社員になれる可能性はあります。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構の「労働政策研究報告書 No.213 大都市の若者の就業行動と意識の変容-『第5回 若者のワークスタイル調査』から-」によると、フリーターから正社員になれた人の割合は以下のとおりでした(2021年度調査)。

引用元:労働政策研究・研修機構「大都市の若者の就業行動と意識の変容 -「第5回 若者のワークスタイル調査」から-(124p)」

2021年調査では、約6割の若年層がフリーターから正社員になっています。就職できなかった結果一度フリーターになったとしても、すぐに行動を起こせば正社員になれる可能性は十分あるでしょう。

参照元

労働政策研究・研修機構

労働政策研究報告書 No.213 大都市の若者の就業行動と意識の変容 ―「第5回 若者のワークスタイル調査」から―

8.公務員の採用試験を受ける

就職できなかった場合に、公務員を目指して採用試験を受ける選択肢もあります。多くの試験は職歴や学歴を問わず応募できるため、既卒でも挑戦しやすいのが特徴です。

また、自治体や職種によって異なりますが、試験の多くは30歳前後まで応募できるため、既卒の方も公務員を目指せます。ただし、採用試験は年1回のみの実施が一般的なので、情報収集と準備には十分な時間を掛ける必要があるでしょう。

公務員については、「公務員の種類とは?職種別の仕事内容や難易度を一覧で分かりやすく紹介」の記事をご参照ください。

9.起業やフリーランスで働く

自分でビジネスを立ち上げる方法として、起業やフリーランスで働く選択肢もあります。就活をしなくても仕事を始められる点は大きな特徴です。

起業は「組織に向いていない」「自分の力を試したい」と考える人に適しています。ただし、資金が必要で、倒産のリスクも想定しなければいけません。

フリーランスは柔軟性が高く、働く場所や時間をある程度自分で選択できるのがメリットといえるでしょう。ただし、収入が不安定になりやすい点には注意が必要です。

新卒で就職できなかったときに考えられる進路を詳しく知りたい方は、「大学卒業後に就職しないとどうなる?メリットとデメリット・進路を解説」の記事もご参照ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就職できず悩む方へキャリアアドバイザーのアドバイス

新卒で就職できなかったとしても人生終了というわけではなく、さまざまな進路が考えられます。しかし、新卒で就職するほうが、自分に合った企業に就職しやすいのも事実です。

たとえば、既卒での就活は新卒と比較すると採用の基準が厳しくなりやすくなります。既卒は社会人経験のある応募者と同じ基準で評価される傾向にあるでしょう。

また、職歴の空白期間が伸びると企業側から「働く意欲やキャリア形成への計画性が低いのでは」と懸念され、正社員の選考で不利になる可能性も考えられます。

納得のいく進路を選ぶためには、卒業するギリギリまで新卒での就職を諦めずに就活を続けることが重要です。

「無い内定の状態が続いている…」「就職できなかったらどうしよう」と悩みを抱えている方は、キャリアチケット就職エージェントのキャリアアドバイザーに気軽に相談してみてください。一人で抱え込まず、専門家のサポートを受ければ、今後の選択肢を広げられるでしょう。

新卒での就職については「新卒カードとは?使用するメリット・デメリットと就活成功のポイントを解説」の記事をご覧ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就職できなかったらと悩む前に!行うべき対策

内定がない場合も、今の状況を整理したうえでこれからの行動を見直せば、納得できる進路を切り開くことは十分に可能です。

ここでは、なかなか内定が出ず「新卒で就職できなかったら」と悩む方が内定を得るために必要な対策を紹介します。今後の進路に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

過去の就活を振り返り反省点を見つける

まずは、これまでの就活を振り返り、うまくいかなかった理由や改善すべき点を洗い出すことが重要です。内定が得られなかった背景を分析し、次に活かせる気づきを整理する必要があります。就活での失敗例は、以下のとおりです。

・スタートが遅く、準備期間が不足していた

・自己分析や企業研究が不十分だった

・応募先を限定し過ぎていた

・書類の見直しを怠っていた

・面接対策に十分な時間を掛けられなかった

就職できなかったらどうしようと悩む前に、自分の行動を振り返りどこに課題があったかを明確にすると、次の選考への対策が立てやすくなります。

自分になぜ内定を得られないか分からない方は、「内定が出ない人の特徴8選と10個の対策を解説!焦らず適切に行動しよう」の記事を参考にしてみてください。

自己分析をやり直して就職の目的と軸を考える

就活を立て直すために、自分にとっての仕事の意義を見つめ直すことが大切です。就活中は、内定を得ることばかりに意識が向き、「どこでも良い」「この仕事なら受かりそう」という基準で企業を選んでしまう場合があります。

しかし、内定を得ることだけが目標になると、入社後に「思ってたのと違う」というミスマッチにつながりかねません。自分に合った企業を見つけ、入社後に長く活躍するためには、以下を整理する必要があります。

・就活の目的:「なぜ就職したいのか」という根本的な理由

・就活の軸:企業や仕事を選ぶうえで譲れない条件

目的や軸を明確にするには自己分析が必要です。就活の方向性を見直すためにも、あらためて思考を整理する時間を確保しましょう。

自己分析のやり方や注意点については、「自己分析とは?就活におすすめの簡単なやり方10選や活用例を解説」の記事も参考にしてください。

視野を広げて求人を探す

就活が思うように進まず、「就職できなかったらどうしよう…」と不安なときは、応募する企業の範囲を広げてみるのもおすすめです。うまくいかない理由として、応募先を絞り込み過ぎている場合があります。

就活では、限られた採用枠に多くの就活生が応募するため、不採用になることのほうが一般的です。応募数が極端に少ないと、就活の選択肢が限られてしまうでしょう。

たとえば、「大手企業しか見ていなかった」「応募社数が少なかった」「条件を厳しく設定し過ぎていた」など、心当たりがある方は一度立ち止まり、業種や企業規模を見直すことが重要です。

企業選びの視点を変えたり、中小企業やベンチャー企業に目を向けたりすると、自分に合う就職先が見えてくることもあるでしょう。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

「就職できなかったらどうしよう」と不安なときの行動

就活を続けていると、「もし就職できなかったらどうしよう」と不安を感じる場面もあるでしょう。そのようなときは、不安な気持ちに飲み込まれないよう、今やるべき行動に集中することが大切です。具体的には、以下のような行動を取ってみましょう。

ここでは、不安を感じたときの行動や考え方について紹介するので、ぜひ参考にしてください。

今に集中してひたむきに取り組む

「就職できなかったら」と不安に感じたときは、将来を思い悩むよりも、「今できること」に目を向けるのが大切です。

就活が思うように進まず、応募書類で不採用が続いたり、面接に落ちたりすると、不安や焦りが大きくなる方がいます。「もっと早く動いていればよかった」「周囲から取り残されてしまうのでは」などの後悔や不安が頭をよぎることもあるでしょう。

過去を悔やみ過ぎると、自信を失い、行動が止まってしまいます。そのため、今の自分にできることに集中し、一つずつ丁寧に取り組むことが必要です。小さな行動の積み重ねが、自信と結果につながるので、諦めずに就活を続けましょう。

周囲の状況と比較しない

就活中は、周囲と自分を比べて落ち込んでしまうこともあります。周りの状況だけを見ていると、焦りや不安が強まり、モチベーションの低下につながるでしょう。

そのような場合は、他人ではなく過去の自分に目を向けるのがおすすめです。「以前は応募すら迷っていたが、今は積極的にチャレンジできている」「面接でつまずいていたが、最近はしっかり話せるようになってきた」など、自分の成長に気づけます。

自分自身の歩みに注目すると、前向きな気持ちを取り戻しやすくなるでしょう。

就活対策に力を入れる

就活への不安を和らげるためには、対策にしっかり時間をかけて準備することが重要です。面接練習やエントリーシートの見直しなどを丁寧に行うと、自信を持って選考に臨めるでしょう。

「失敗したらどうしよう」「うまくアピールできるだろうか」と感じるのは、必要な準備が足りていない可能性があります。十分に対策を行っていれば、「これだけ準備したのだから大丈夫」と前向きな気持ちで選考に臨めるようになるでしょう。

就活について悩んでいる方は、「就活でよくある悩み20選!不安になる理由や解消法もご紹介」の記事で対処法をご確認ください。

就職エージェントを活用する

不安を感じたときは、就職エージェントに相談してみるのも選択肢の一つです。就活のプロからアドバイスを受けると、自己PRや志望動機の整理ができ、不安の軽減につながります。

就活を一人で進めるのは想像以上に大変です。悩んだときや方向性に迷ったときに相談できる相手がいるだけでも安心感が生まれるでしょう。

キャリアチケット就職エージェントでも、就活に不安を抱える方へのサポートを行っています。専任のキャリアアドバイザーが親身に対応しているので、一人で悩まずご相談ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

「就職できなかったら」と不安なときの気持ちの保ち方

就活を続けていてもなかなか内定を得られない場合、「就職できなかったらどうしよう…」と気持ちが落ち込むことは珍しくありません。そのままの状態で就活を続けていても、不安から焦りが募り、冷静な判断や行動がしにくくなります。

不安な気持ちが大きくなったときは、気持ちを保つために以下のような方法を試してみましょう。

・不安になるのは当たり前と割り切る

・一度就活から離れて気持ちを整理する時間を持つ

・趣味や好きなことに没頭する

・不安な気持ちを書き出して整理する

・自分と同じように内定が出てない人と交流する

・就活と関係ない友人や家族に相談する

・運動や散歩などリフレッシュできる習慣を取り入れる

気持ちが前向きになってから就活に打ち込むことで、より能力や強みを発揮できます。

就活時のメンタルの回復方法について知りたい方には「面接に落ちたときのメンタル切り替え方法とは?原因や対処法も紹介」や「就活がきついと感じる理由と対策11選!内定獲得を早めるための方法も解説」の記事がおすすめです。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就職できなかった人が既卒で就活するときのポイント

新卒で就職できなかった場合でも、既卒として就活を続けることは可能です。ただし、既卒の就活では、新卒と比べて選考の進め方や評価される点が異なります。

ここでは、既卒で就活をする際に知っておきたいポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。

新卒採用に比べて採用ハードルがやや高くなる

既卒の場合は、新卒と比べて就活の難易度がやや高くなる傾向があります。選考では中途採用枠として扱われることが多く、実績を持つ社会人と比較される点が特徴です。

また、新卒採用では将来性が重視されるのに対し、既卒ではスキルや実務経験が評価の中心となることもあります。就活できなかった状態で社会人経験がないまま既卒となった場合は、自己PRの材料が少なくなることも課題です。

そのため、既卒の方を積極的に採用している企業を選ぶことが、内定獲得への第一歩につながるでしょう。

年齢が若い既卒はチャンスが多い

先述したように、年齢が若い既卒の方は、企業からの評価を得やすくなります。若年層の人材が不足している業界では、スキルよりも将来の成長に対する期待が重視される場合もあるでしょう。

また、年齢が若い人材は「柔軟性がある」「素直で仕事を覚えるのが早い」といった評価を受けることも。入社後に時間を掛けて育成できるため、将来の幹部候補として採用される可能性もあります。

年齢は選考時の判断材料の一つとして扱われるため、自分の強みとして積極的に活かすことが大切です。

即戦力として評価される経験をアピールに使う

既卒として就職に挑戦する場合、即戦力としての資質が問われる可能性があります。企業は早期に成果を出せる人材を求める傾向があるため、過去の経験や実績を整理し、入社後すぐに活かせるスキルを伝えましょう。

たとえば、アルバイトや長期のインターンシップでの業務経験は、十分に評価対象となります。サークル活動やボランティア経験から、仕事に役立つ行動力や学習意欲をアピールすることも可能です。

また、時間に余裕がある場合は、就活と並行して資格取得やスキルの習得に取り組むことをおすすめします。

なかなか内定を得られず、就職できなかったらどうしようと考えてしまう方は、「就職できる気がしないと感じる理由と対策10選!新卒向けサービスも紹介」の記事もご覧ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

新卒で就職できなかったらどうしようと悩むあなたへ

就活でなかなか内定が出ないと、「就職できなかったらどうしよう」と不安になるのは自然なことです。不採用が続いたり、卒業が近づいたりすると、焦りやプレッシャーも強まります。

新卒で就職できなかった場合でもさまざまな進路があり、既卒での就職も十分可能です。まずは、落ち着いて、今できる行動に集中しましょう。

自分の状況に合わせたサポートを受けたい場合は、キャリアチケット就職エージェントをご利用ください。

キャリアチケット就職エージェントでは、エントリーシートや履歴書の添削、面接対策など幅広くサポートします。卒業後の進路や企業選びの相談も可能です。サービスはすべて無料なので、「就職できなかったらどうしよう」と悩んでいる就活生は、お気軽にご相談ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

新卒で「就職できなかったら」と悩む人によくある質問

ここでは、「就職できなかったらどうしよう」と悩む人によくある質問をまとめました。

Q.就活で全滅して就職できなかった人はいますか?

A.就活で全滅して就職できなかった人は一定数存在します。その理由は、「大手企業ばかり受けていた」「就活対策が不十分だった」「自己分析が足りなかった」などさまざまです。

卒業したあとに既卒で就活をする際は、これまでの何がいけなかったのかをよく分析をして対策をしましょう。そうすれば、内定を得られる可能性が高まります。就活で全滅する理由は「就活で全滅してしまった理由は?8つの原因とやるべき対策を解説」の記事でまとめているので、参考にご覧ください。

Q.新卒で就職できなかったら人生終了ですか?

A.いいえ、新卒で就職できなくても即人生終了にはなりません。確かに新卒のほうが、ポテンシャルを評価してもらえるため、就職しやすいのは事実です。しかし、既卒やフリーターからでも正社員として就職できる可能性は十分あります。

就職できなかった状態から巻き返すには「人生終了」と投げやりにならず、前向きに行動することが重要です。「就活を諦める前にやるべき6つのことを解説!辞めた場合の選択肢も紹介」の記事を参考に、自分が行うべきことを整理してみてください。

Q.就職できなかったらどうすれば良いですか?

A.既卒での就活継続や就職浪人、フリーターなど、新卒で就職できなかったとしてもさまざまな選択肢が残されています。多くの道があるので、自分がどうしたいか、どの進路だったら実現可能かをよく考えて決断しましょう。

時間や資金に余裕があるのであれば、就職留年の道を選ぶと新卒枠の採用試験を受けられます。すぐに働く必要があるのであれば、アルバイトをしながら既卒として就活をする道もあるでしょう。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら