このページのまとめ

- 就活での初めてのグループワークでは、積極的に参加しお互いの意見を尊重しあおう

- グループワークでは思考力や対応力や発信力、傾聴力が評価ポイントになる

- 就活で初めてグループワークに参加する場合は、書記やタイムキーパーの役割がおすすめ

グループワークに初めて参加する方は「積極的に発言できる自信がない…」と不安に感じている場合もあるでしょう。発言をしないことで評価が下がるわけではありませんが、選考担当者の印象に残らず選考に落ちることが考えられます。

この記事では、就活でのグループワークの流れや評価ポイントをまとめました。グループワークを乗り越えるコツも解説しているので、参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- そもそもグループワークとは?

- 初めての方向け!就活のグループワークの鉄則

- 発言が少ないとグループワークで評価されない?

- 初めてでも安心!就活でのグループワークの流れ6ステップ

- 1.ディスカッションのテーマやグループ分けの説明を受ける

- 2.グループ内で役割を決める

- 3.時間配分の決定

- 4.課題における定義の決定

- 5.議論で意見を出す

- 6.グループワークの発表を行う

- 初めてでも迷わない!就活のグループワークでよくある役割

- 司会進行役

- タイムキーパー役

- 書記

- 発案者

- 発表役

- 就活で初めてのグループワーク!評価される4つのポイント

- 1.思考力

- 2.対応力

- 3.発信力

- 4.傾聴力

- 就活で初めてのグループワークを乗り越えるコツ

- 1番目か2番目には発言する

- ワーク開始前に参加者と話しておく

- 役割をしっかり決める

- ほかの人の意見に対して+αを言う

- グループワークの代表的な種類

- 作業型

- プレゼン型

- ビジネスケース型

- グループワークに似た選考形式

- ディベート

- グループディスカッション

- 就活で初めてグループワークに参加する方へ

そもそもグループワークとは?

グループワークとは、ほかの選考参加者と5〜6名のグループになり、企業から与えられたテーマに対して論議を行ったり、成果物を作成して発表したりする選考形式を指します。

面接よりも正しい評価を導き出せるといわれるグループワーク。グループワークは応募者の行動や対人スキルが顕著に現れやすい選考方法です。企業は取り繕った印象ではない応募者の姿を見ることができるため、より正しく評価を行えるでしょう。

初めての方向け!就活のグループワークの鉄則

就活のグループワークにはルールがいくつかあります。以下の守るべき鉄則をしっかり押さえましょう。

・参加者が全員で積極的に参加する

・参加者同士の意見を尊重する

・時間制限内に結果をまとめて発表できるようにしておく

相手が話しているときは目を見てうなずくなど、しっかりと聞いている姿勢を示すことが重要です。ほかの参加者の意見を頭ごなしに否定したり、「それは違う」と突き放すような言い方は厳禁といえます。

そして、ディスカッション中は残り時間を意識し、多少不完全でも時間内に発表できる結論をまとめるように舵取りすることが大切です。

発言が少ないとグループワークで評価されない?

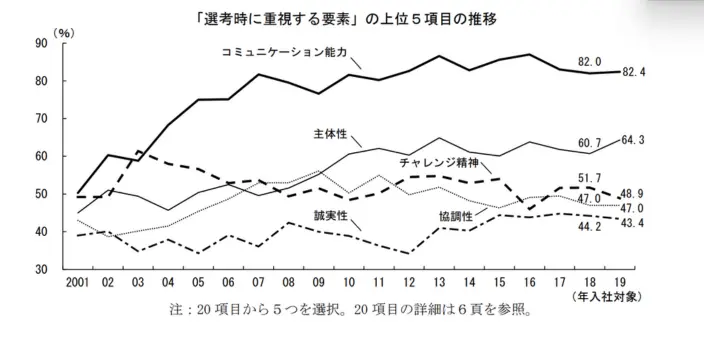

一般社団法人 日本経済団体連合会の「2018年度 新卒採用に関するアンケート調査結果 (4)選考にあたって特に重視した点(p.2)」によると、企業が新卒採用で重視する点として上位に、「コミュニケーション能力」「主体性」が挙げられています。

引用:一般社団法人 日本経済団体連合会「2018年度 新卒採用に関するアンケート調査結果 (4)選考にあたって特に重視した点(p.2)」

企業は就活のグループワークで、参加者のコミュニケーション能力や主体性をチェックしているようです。意見を多く言うだけではなく、「議論を深めるための質問をする」「手が止まっている人に声を掛ける」などの行動も「積極的な参加」に含まれます。

もし、話すことが苦手だと感じている方は、タイムキーパーや書記など、話す以外の形で確実に貢献できる役割を引き受けましょう。また、議論の中盤以降で質問したり、会話の補足・要約を1〜2回挟んだりするだけでも貢献度が上がり、評価されるポイントとなります。

「グループディスカッションとは?基本知識から落ちやすい就活生の特徴まで」の記事では、ディスカッション中にチェックされるポイントを紹介しているので、ぜひご覧ください。

参照元

一般社団法人 日本経済団体連合会

定期調査結果|Policy(提言・報告書)

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

初めてでも安心!就活でのグループワークの流れ6ステップ

グループワークに初めて参加する方に向けて、流れを解説します。ここで紹介するグループワークの流れを押さえ、当日は落ち着いて行動できるよう準備しておきましょう。

1.ディスカッションのテーマやグループ分けの説明を受ける

会場に到着すると、自分が座る席に名札が置いてあったり、座席表が掲示されてあったりすることがあります。自分の席に着いたらグループワーク開始までしばらく待ちましょう。

開始時間にグループワークの担当者から、テーマやグループ分けの説明を受けます。すでにグループワークでの評価が始まっているので、話しを聞くときは担当者のほうへ向いて「聞く姿勢」を示すのがおすすめです。

2.グループ内で役割を決める

ディスカッションのテーマやグループが分かったら、チーム内で役割を決めましょう。その前に、グループ内で自己紹介を行い、お互いの顔と名前を把握しておくのもおすすめです。

グループワークの主な役割は6つあり、参加者が立候補して決める傾向にあります。まれに、企業から「役割は決めないでグループワークを進行してください」と指示があるので、その場合は従いましょう。

3.時間配分の決定

役割が決まったら、効率的なワークのためにも時間配分を行います。制限時間が30分であれば、以下のような配分が基本です。

| 課題の定義 | 2分 |

| 解決のための意見の出し合い | 8分 |

| アイデアのまとめ | 5分 |

| まとめのブラッシュアップ | 5分 |

| 結論を紙にまとめる | 8分 |

| プレゼンの練習 | 2分 |

制限時間に応じて適切に時間配分を行いましょう。

4.課題における定義の決定

時間配分と合わせて行いたいのが「課題における定義の決定」。たとえば、コンビニの売上を倍にするといった課題であっても、コンビニの立地条件や利用客層を定めないと議論はまとまりません。

事前に「どのような条件なのか」を定義して、チーム全員で課題に対する意識を統一しましょう。

5.議論で意見を出す

時間配分と課題の定義が済んだら、本題である議論に入ります。議論は、個々の意見を出し合い、それらを種類別に分類。有効な意見を選別して詳細を詰める、というのが基本です。

プレゼンの形にまとめる際には、以下のポイントに注意してみましょう。

・結論をひと言でまとめる

・その方法を選んだ理由

・アイデアの具体的な内容

・実現した場合の影響

・最終的なまとめ

6.グループワークの発表を行う

最後に、グループの結論を伝えます。発表前にはグループ全員で以下の内容を確認しましょう。

| 1.結論ファーストの構成か | 結論を最初に伝え、その後に詳細な理由を述べる構成になっているか |

| 2.定義・前提は明確か | ステップ4で決めた課題の定義が発表内容に含まれているか |

| 3.質疑応答の分担 | 企業からの質問を想定し、「このテーマについては司会が答える」「アイデアの根拠については発案者が答える」など、誰が対応するかを軽く決めておく |

グループワークの基本的な流れを知っていれば、焦ることなく取り組むこともできます。しっかりと参加をするためには、事前に進め方を確認しておくことがポイントになるでしょう。

グループワークの進め方については「GDとは何か?基本的な流れや種類ごとの特徴を知って本番に備えよう!」の記事も参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

初めてでも迷わない!就活のグループワークでよくある役割

就活のグループワークでは、役割を決めて行うのがおすすめです。主に、「司会進行役」「タイムキーパー」「書記」「発案者」「発表役」に分かれることが多いでしょう。

ここでは、それぞれの役割について紹介します。

司会進行役

司会進行役は議論の流れを管理し、参加者全員が意見を出しやすい雰囲気を作って結論へ導く責任者の役割です。「ファシリテーター」とも呼ばれることがあります。

司会進行役は意見が対立したり、複数の意見が飛び交ったりした際に、周囲を落ち着かせて次に進むべき方向を提示することもあるでしょう。また、「発言が少ないメンバーに話を振る」「話が長過ぎる人に優しくにストップを掛ける」など、バランスをとる役割もあります。

タイムキーパー役

タイムキーパーは、最初に決めた時間に沿ってメンバーに残り時間や論議の切り替え時間を伝える役割です。「○○の時間まで残り1分です」など発言の機会があるため、発言のタイミングが掴みにくい方やアイデアが浮かびにくい方にぴったりといえます。

ただし、ただ時間を伝えるだけでは評価にならないため、「○○の時間になったので、そろそろ○○について論議を進めましょう」など提案をプラスする工夫をしましょう。

書記

書記は、議題で出てくる案を書き出しまとめます。書記をする際は、なるべく全員が見えるようにまとめていくのがおすすめです。テーブルの中央で書くようにしたり、ホワイトボードなどを活用したりしましょう。

書記をすることを踏まえて中央に座ったり、ホワイトボードの前に事前に座ったりしておくと、自然と役割を担える傾向にあります。

発案者

発案者は、議論の初期段階やアイデアが行き詰まったときに、新しい視点や斬新なアイデアを積極的に提案する役割です。議論の最初にアイデアの核となる案や、ディスカッションの方向性を決めるための枠組みを提案します。柔軟な頭で物事をさまざまな方向から捉え、アイデアを豊富に出せる人が向いているでしょう。

発表役

発表役はグループワークで出た議論の過程や最終的な結論を、担当者に向けて説明する役割です。書記がまとめた内容をもとに、発表の構成を練ります。

発表役は明瞭で聞き取りやすい声で、自信を持ってグループの成果を伝えるよう心掛けましょう。また、質疑応答で鋭い質問が来ても、落ち着いてグループの代表として返答できる心構えが必要です。

グループワークの役割については、「グループディスカッションの役割と向いている人の特徴は?評価されるコツも」の記事で紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活で初めてのグループワーク!評価される4つのポイント

ここでは、グループワークで評価されるポイントを4つご紹介します。企業がどのような点を評価対象にしているのかを見てみましょう。

1.思考力

仕事をするうえで重要なのは、課題を見つけることと主体的にその課題を解決することです。そのため、与えられた課題に対して「どのような思考を持っているのか」「どのように考えているのか」を評価する企業は多いでしょう。

2.対応力

仕事は個人の能力も大切ですが、それ以上にチームワークが求められます。「他人を巻き込んで仕事を進めることができるか」「チームで協力して課題を解決できるか」という対人力・対応力はグループワークで評価されやすいポイントといえるでしょう。

3.発信力

学生のなかには発言を苦手とする方もいると思われますが、そもそも発言しないと評価対象となりません。評価のポイントは、「自分の意見を相手に伝えられるか」「根拠を論理的に示せるか」などです。同意するだけの言葉や整理できていない発言は避けましょう。

4.傾聴力

相手の話を最後まで聞かなかったり、発言をよく聞かずにすぐに否定してしまったりする方は注意が必要です。評価される傾聴力として、「一歩踏み込んだ質問をして有効な情報を引き出す」「相手の意見に自分の意見を追加して、意見そのものの質を高める」が挙げられます。したがって、しっかりと相手の話を聞く姿勢が大切です。

「グループディスカッションの4つの評価基準とは?重要なのは絶対評価」の記事では、グループワークの評価基準についてさらに詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活で初めてのグループワークを乗り越えるコツ

グループワークを乗り越えるコツは、「グループワークの序盤で発言しておく」「ワーク開始前にはほかの参加者と会話しておく」などが挙げられます。ここで紹介するコツを押さえ、初めてのグループワークで結果を残しましょう。

1番目か2番目には発言する

前項でも述べましたが、グループワークでは発言して参加することで初めて評価対象となります。

さらに、メンバーの中から勝ち抜くためには、積極的に発言することが大切。1番目か2番目には発言するつもりで参加すると、グループワーク担当者に印象を残せるでしょう。

ワーク開始前に参加者と話しておく

「知らない人ばかりで発言しづらい…」というのであれば、ワークの開始前に参加者に挨拶をしたり軽い雑談をしたりしてコミュニケーションを取っておきましょう。発言に対するハードルを下げることがポイントです。

役割をしっかり決める

初めてグループワークに参加する…という場合は、比較的やりやすい役割を担って貢献範囲を広げましょう。たとえば、タイムキーパー役や書記がおすすめです。

ほかの人の意見に対して+αを言う

どうしてもアイデアが浮かばない…という方には、ほかの参加者のアイデアにプラスオンした意見を述べる方法もあります。

メンバーの意見に対して関連する意見を追加することで、ワークに参加するだけでなく、傾聴力や思考力のアピールになる可能性が高まるでしょう。

グループワークでどのように振る舞えば良いか分からない方は、「グループディスカッションで落ちる人の特徴とは?突破に向けた7つの攻略法」の記事でNG行動をチェックするのもおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

グループワークの代表的な種類

一口にグループワークといっても課題形式によって進め方や重視するポイントが異なります。

ここではグループワークの代表的な種類を紹介します。

作業型

作業型は「50枚の紙を使ってできるだけ高いタワーを作る」「限られた情報が書かれたカードをもとに地図を作成する」など、作業に重点が置かれているグループワーク。段取りとチームワークが重視されるため、作業分担を決めて効率的にワークに取り組んだり、最初に効率の良い進め方を論議したりするのがポイントです。

プレゼン型

プレゼン型は、課題に対して論議を行い、最終的に紙やボードにまとめてプレゼンを行う形のグループワーク。基本的な進め方はグループディスカッションと変わりありませんが、グループワークでは成果物の出来も評価に影響します。

そのため、紙やボードにまとめる時間と発表者が練習する時間を確保しておきましょう。

ビジネスケース型

ビジネスケース型は、「◯◯のユーザーを2倍にするプロモーションを考える」「資料を参考に製品のマーケティングプランを考える」など、実際にビジネスシーンで通用するレベルの論議を求められるグループワークです。

本格的なビジネスに対する課題解決を論議するため、論理的思考能力を鍛えることがポイントになるでしょう。

グループワークの種類についてさらに詳細を知りたい方は、「グループディスカッションの種類とお題の関係性」の記事をチェックしてみてください。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

グループワークに似た選考形式

グループワークと同じように、複数名のグループで行う選考方法としてディベートやグループディスカッションがあります。ここでは、それぞれの違いをまとめました。

ディベート

ディベートは、課題に対して賛成派と反対派に分かれて意見を討論する形式です。「相手側の意見を正しく理解しているか」「意見に対して論理的な回答ができているか」などがポイントとなります。

グループディスカッション

グループデスカッションは、課題に対して個々に意見を発表しながら結論を導き出していく形式です。グループディスカッションがテーマに対して論議を行うのに対し、グループワークはチームで協力して課題を解決したり成果物を作成したりします。

相手の意見を傾聴しているか、そこに自分の意見を追加できているかなどが重視されるポイントです。

選考を受けるにあたって、事前準備が大切になります。改めて就活の流れややり方を知りたい方は、「就活のやり方と流れを解説!準備から内定までのポイントと相談先も紹介」の記事を参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活で初めてグループワークに参加する方へ

グループワークに初めて参加する際、「話すのが苦手なのに発言できなかったらどうしよう…」「結果を残して採用担当者に良い印象を残せるだろうか…」と不安を感じる方は、まず自分の傾聴力を見直すところから始めましょう。聞く姿勢を意識し、ほかの参加者に対して質問してみたり、手が止まっている方のサポートをしたりすることで、主体性を示せる傾向にあります。

初めてのグループワークに自信を持てない方は、就職エージェントのキャリアチケットにご相談ください。

キャリアチケットでは、初めてのグループワーク選考にも安心して前向きに臨めるよう、不安点をヒアリングし解消できるようサポートします。また、「何回グループワークに参加しても慣れない」「自分に合う攻略方法がわからない…」という場合は、相談者に合うグループワークの形式や役割を一緒にご確認。力を発揮しやすいグループワークを見つけ、選考に突破しやすいのがメリットです。

ご利用はすべて無料なので、お気軽にお問い合わせください。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。