このページのまとめ

- 無い内定とは、どの企業からも内定を得られていない状態を意味するネットスラング

- 無い内定の状態を抜け出すためには、原因を把握して適切な解決策を講じることが大切

- 無い内定で卒業しても、既卒として就活したり大学院へ進んだりと進路は複数ある

「無い内定のまま卒業を迎えてしまったらどうしよう」と不安を抱えている就活生もいるでしょう。無い内定には、必ず原因が存在します。大切なのは自身の課題と向き合い、改善に向けて対策を進めることです。

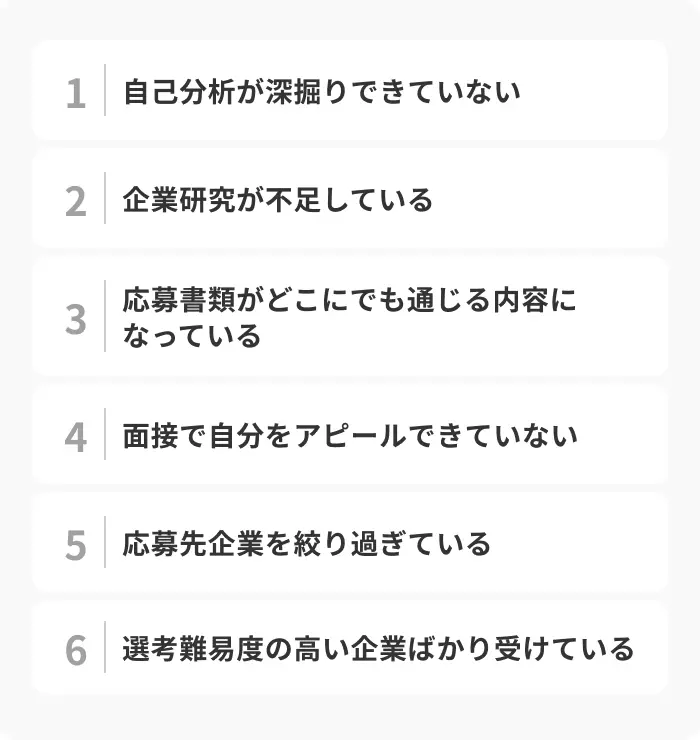

この記事では、無い内定に陥る6つの特徴と対策ポイント、そのまま卒業を迎えた場合の進路について解説します。この記事で紹介するポイントを参考にして、内定を獲得するための対策を進めましょう。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

- 無い内定とは?当てはまるケースを解説

- 無い内定の人が確認したい内定獲得の状況

- 26年卒の内定獲得状況

- 無い内定に陥る6つの原因と対処法

- 1.自己分析が深掘りできていない

- 2.企業研究が不足している

- 3.応募書類がどこにでも通じる内容になっている

- 4.面接で自分をアピールできていない

- 5.応募先企業を絞り過ぎている

- 6.選考難易度の高い企業ばかり受けている

- 無い内定のまま卒業を迎えそうなときの6つの進路

- 1.就職留年する

- 2.既卒として就活する

- 3.大学院へ進む

- 4.留学する

- 5.フリーターや派遣社員になる

- 6.フリーランスや個人事業主になる

- 無い内定からすぐに抜け出す4つの方法

- 1.大学のキャリアセンターに相談する

- 2.就職エージェントを活用する

- 3.OB・OG訪問を行う

- 4.逆求人サイトに登録する

- 無い内定に陥っても落ち込まないためのマインドセット

- 就活で失敗しても人生終了ではないことを理解する

- 「自分が無能だから」と自責しない

- リフレッシュしながら就活を進める

- 周囲と比較しない

- 就活終了後に自分へのご褒美を考える

- 無い内定から脱却したいときに避けたい行動

- 「どこでもいい」と手あたり次第応募する

- 1人で悩みを抱え込む

- 行動を起こさなくなる

- 内定が無い人へキャリアアドバイザーからアドバイス

- 動き出しの時期要因

- こだわり要因

- ミスマッチ要因

- 3つの要因を踏まえたうえでの対策

- 無い内定から就活を成功させたいあなたへ

- 無い内定で悩む人によくある質問

- Q.無い内定になったら人生終了ですか?

- Q.無い内定になる人の特徴を教えてください

- Q.理系が無い内定になる原因は何ですか?

無い内定とは?当てはまるケースを解説

「無い内定」とは、就活中にどの企業からも内定を得られていない状態を意味するネットスラングです。「無い内定」と「内々定」をかけており、頭文字をとって「NNT」とも表現されます。

ただし、初めは誰もが内定をもっていない状態から就活がスタートするため、単に内定がない状態をすべて「無い内定」と呼ぶわけではありません。一般的に「無い内定」に当てはまるケースは、以下のとおりです。

・就活に取り組んでいるものの1社からも内定を得られていない

・大学4年の夏を過ぎても内定を得ていない

「志望企業以外の内定はもっている」「内定を得られたが辞退した」といった状態は、「無い内定」には当てはまりません。就活のスケジュールは年度によって変わるものの、夏ごろに内定(内々定)を獲得する就活生が増え、10月に内定式が行われるのが一般的です。そのため、大学4年生の後半になっても内定を得られていない状態が、主に「無い内定」と呼ばれます。

内定に関する基礎知識を知りたい人は、「就活における内定とは?獲得から入社までの流れや採用との違いを解説」の記事でも解説しているので、あわせて参考にしてください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

無い内定の人が確認したい内定獲得の状況

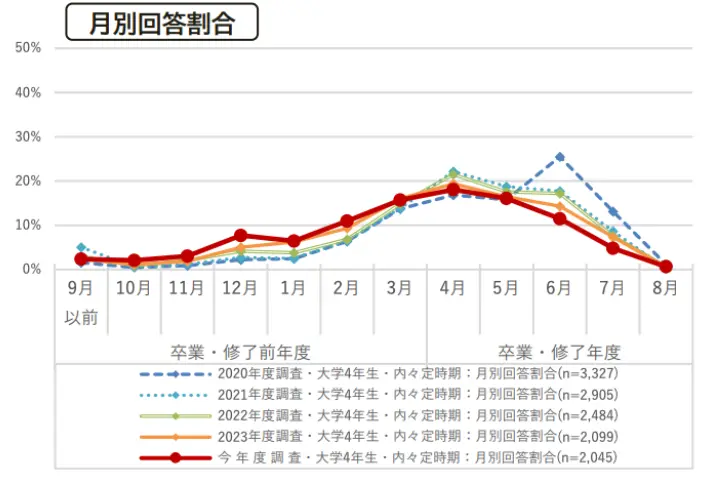

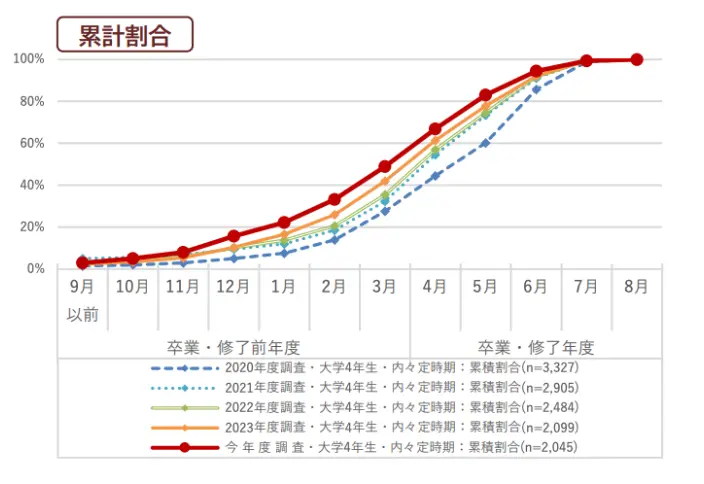

内閣府の「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書」によると、最初に内々定を獲得した学生の割合が最も多いのは、大学4年生の4月でした。

引用:内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(p.74)」

また、累計回答のデータによると、大学4年生の6月には9割以上の学生が1社以上の内々定を獲得しています。

引用:内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(p.74)」

上記のデータから、大学4年生の4〜6月ごろまでが内々定獲得時期の目安と考えられるでしょう。

就活の一般的なスケジュールは、「就活とは?基本的な流れやスケジュールとあわせて成功のポイントを解説」の記事で解説しているので確認してみてください。

参照元

内閣府

学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査

26年卒の内定獲得状況

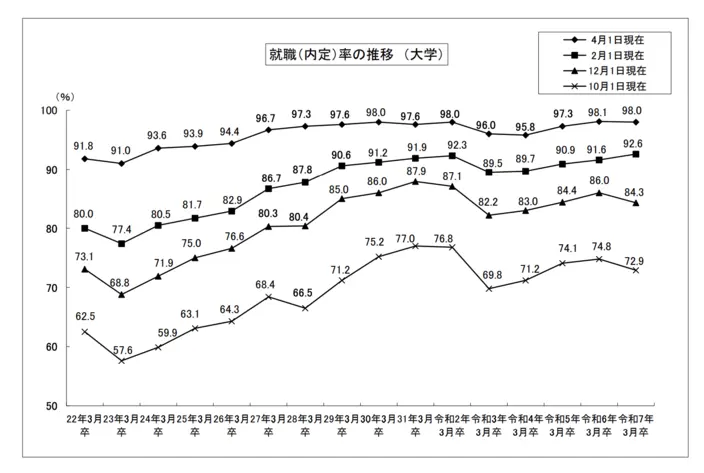

厚生労働省の「令和6年度大学等卒業者の就職状況調査(令和7年4月1日現在)」によると、2024年度大学等卒業者(2025年3月に卒業した学生)の就職内定率は、2024年10月1日時点で72.9%でした。

引用:内閣府「令和6年度大学等卒業者の就職状況調査(令和7年4月1日現在)(p.5)」

一方、卒業後の2025年4月1日時点では、就職内定率98%という結果が出ています。

上記のデータから、最終的に9割以上の学生が内定を獲得した状態で卒業を迎えていることが分かります。したがって、大学4年生の6月や10月で無い内定状態だとしても、諦めずに就活を続ければ、就職先が見つかる可能性は十分あるでしょう。

参照元

厚生労働省

令和7年3月大学等卒業者の就職状況 (4月1日現在)を公表します

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

無い内定に陥る6つの原因と対処法

無い内定から抜け出すには、自分の行動や考え方のクセを見つめ直し、適切な対策を講じる必要があります。

なぜ選考がうまくいかないのか、その背景にある特徴を客観的に把握することで逆転を目指せるでしょう。ここでは、無い内定に陥りやすい人の主な特徴を挙げ、それぞれへの具体的な対処法を解説します。自分に当てはまる点がないか、照らし合わせながら確認してみてください。

1.自己分析が深掘りできていない

無い内定に陥ってしまう原因は、自己分析が深掘りできていないことです。面接では、高確率で「あなたの強みはなんですか」「これまでに力を入れた経験はなんですか」といった質問をされます。

自己分析が不十分なまま面接に臨むと、曖昧な回答しかできず、採用担当者に「自分を理解できていない」「入社後に活躍するイメージができない」といったネガティブな印象を与えてしまうでしょう。

また、自分の価値観や強み、将来像などが不明瞭なままだと、企業選びの軸が定まらず、「なぜ自社を選んだのか」という熱意を伝えられなくなります。さらに、数多くある求人のなかから自分に合った企業を見つけるのが困難となり、評価されにくくなるため内定が遠ざかるという悪循環に陥ってしまうでしょう。

「入社後にどのように活躍したいのか」を自身の言葉で語るためには、その土台となる深い自己分析が不可欠といえます。

対処法のポイント

自己分析によって、自分のどのような点が強みとなり、就職したときにどう活かせるのかといった効果的なアピールを準備しておくことが大切です。しっかりと時間をかけて自己分析を行い、今まで頑張ったことや乗り越えたことをまとめておきましょう。

また、自己分析をやり直す際は、自分一人で抱え込まずに他者の視点を取り入れるのが効果的です。客観的なアドバイスを受けることで、自分では気づかなかった長所や適性が見えてくるでしょう。

自己分析の進め方については、「自己分析とは?就活におすすめの簡単なやり方9選や目的・活用例を解説」の記事を参考にしてください。

2.企業研究が不足している

企業研究が足りないのも、内定を獲得しづらくなる原因の一つです。面接において採用担当者は、主に「どれだけ企業に関心をもっているか」「就業意欲があるか」といったポイントを判断します。

エントリーシートや面接で表面的な情報しか語れないと、「自社でなければならない理由」が伝わりません。その結果、採用担当者に「他社でも良いのではないか」「準備不足=入社意欲が低い」という疑念を抱かせ、選考を通過する可能性を下げてしまうことになります。

対処法のポイント

まずは、企業のWebサイトをしっかりと読み込み、事業内容や沿革、企業理念などを理解することが大切です。企業研究をしっかり行うことで、会社への理解が深まるだけでなく、自身がその組織で働く姿を具体的にイメージできます。

また、説明会やインターンで得られる情報も積極的に活用しましょう。実際に働いている社員の声や具体的な業務内容に目を向けることで、「自分の強みをどこに活かせるか」という接点が見つかりやすくなるはずです。

もし疑問点があるときは、OB訪問や説明会などの場で直接質問することをおすすめします。不明点を解消しておくことで、企業への理解をより深められるでしょう。

企業研究の進め方を知りたい人は、「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事を参考にしてください。

3.応募書類がどこにでも通じる内容になっている

どの企業でも同じ内容のガクチカ(学生時代に力を入れたこと)や自己PRを使い回していると、書類選考の通過率は下がります。企業ごとに求める人材は異なるため、ありきたりな内容でアピールしても「自社にマッチしている」という印象を与えられないからです。

定型文のような応募書類では、採用担当者の心に響かず、選考を突破するのは難しいでしょう。

対処法のポイント

応募書類を作成する際は、志望先企業ならではの内容になっているか確認しましょう。企業が求める要素と自分の強みがつながるポイントを強調して、マッチ度をアピールするのがコツです。

たとえば、挑戦心を求める企業には「ゼロから仕組みを作った経験」を、協調性を重んじる企業には「チームをまとめた経験」を優先的に伝えるのが有効です。一社ごとに企業ニーズに沿った内容を作成することで、評価されやすくなるでしょう。

4.面接で自分をアピールできていない

面接で自分をアピールできていないことも、内定が遠ざかる原因につながります。用意した回答を丸暗記して話すだけでは、コミュニケーション能力が低いと悪印象を与えかねません。

また、結論から話す「結論ファースト」ができていなかったり、質問の意図を理解していない回答をしていたりすると、何を伝えたいのかが不明瞭になり「しっかり対策してない」「入社意欲が低い」と評価され、内定獲得が難しくなります。

対処法のポイント

面接に通らずに内定が獲得できていない場合、実践形式の練習を繰り返すのが一番の近道といえます。模擬面接では論理的な説明を心がけつつ、自分の熱意を表情や声のトーンに乗せて伝えるコツが必要です。

スマートフォンの録画機能を使って自分の話し方を確認したり、友人や家族に面接官役を依頼したりして、自身のクセや表情をチェックしましょう。改善点を次の面接で活かせれば、内定獲得につながる可能性があります。

模擬面接の方法は、「模擬面接のやり方とは?8ステップの流れと効果的なポイントを解説」の記事を参考にしてみてください。

5.応募先企業を絞り過ぎている

無い内定は、応募先企業を絞り過ぎていることが原因になります。たとえば、大手企業は給与面や福利厚生面など魅力的な部分は多いですが、そのぶん志望する就活生も多く、高倍率になりがちです。

優秀な学生も内定を獲得するのが難しくなるため、大手企業だけにエントリーするのはハイリスクといえるでしょう。視野を狭めて仕事探しをしてしまうと、自分に合った企業を見つけられず、就活が難航しやすくなる原因につながります。

対処法のポイント

内定獲得の可能性を高めるためには、企業の知名度や規模にとらわれず、広い視野をもつことが大切です。中小企業やベンチャー企業のなかには、専門性が高く成長性に優れた企業が数多く存在しています。

こうした企業のなかには、知名度の低さから選考倍率が低く、内定を得やすいケースもあるでしょう。

求人情報をチェックする際は、待遇や勤務地など表面的な条件だけでなく、企業の理念や業務内容、自分の価値観との相性にも注目してみてください。少しでも興味をもてる企業には積極的に応募し、選考のなかで理解を深める姿勢も重要です。

最初から選択肢を限定するのではなく、さまざまな企業と出会いながら自分に合った場所を見つけていく柔軟さをもつと、就活の成果にもつながるでしょう。

大手とベンチャーの違いを知りたい方は、「ベンチャーと大手の違いは?どの企業が向いている?特徴やメリットを解説」の記事を確認してみてください。

6.選考難易度の高い企業ばかり受けている

選考難易度の高い企業ばかり受けているため、内定獲得できない状況にあっている可能性があります。自分の実力や現在の市場価値を客観視できず、高倍率の企業のみに挑戦し続けると、自身の強みと企業側の求める要件が合致せず、正当な評価を得る機会を逃してしまうためです。

もちろん志を高くもつのは素晴らしいことですが、全落ちのリスクを考慮した戦略も必要になります。選考難易度の高い企業は、学歴だけでなく、即戦力となる実績やスキルを重視する傾向があるため、地道な努力だけでは突破できない壁があるのも事実です。

滑り止めの企業を設けないまま進めるのは、精神的な安定を欠く原因にもなりかねません。その結果、「内定が一つもない」という状況に焦りを感じ、さらなるストレスを生むといった悪循環に陥る恐れがあります。

対処法のポイント

戦略的に内定を確保するためには、志望企業のランクを分けてバランスよく応募することが重要です。いわゆる「チャレンジ層」「実力相応層」「確実層」を組み合わせた、多層的な応募スケジュールを組みましょう。

一度でも内定を得ることで、精神的な余裕と自信がつき、本命企業の面接でもリラックスして本来の力を発揮できるようになります。まずは一社、自分を必要としてくれる企業を見つけることに注力してみることが、成功への近道といえるでしょう。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

無い内定のまま卒業を迎えそうなときの6つの進路

無い内定のまま卒業しても、残された選択肢は多岐にわたります。ここでは、無い内定のまま卒業したときの進路を6つ紹介するので、参考にしてみてください。

1.就職留年する

内定が決まらない学生の進路として、就職留年も選択肢の一つです。就職留年とは、大学を留年してさらに1年間在学期間を延長することを意味します。

就職留年すれば、改めて志望する企業の研究や自己分析などの時間を設けられるうえ、翌年も「新卒」として就活を行えます。また、落ちてしまった企業へ再チャレンジできる可能性があるのもメリット。狙っている企業がある人や大手を希望する人は、就職留年という進路も検討すると良いでしょう。

就職留年のメリット・デメリットは、「就職留年はやめとけって本当?メリット・デメリットと後悔しないコツを解説」の記事を解説しているのでチェックしてみてください。

2.既卒として就活する

無い内定で卒業したあとの選択肢として、既卒として就活を続けることが挙げられます。一般的に既卒の採用ではスキルや経験といった即戦力を求められる傾向にあり、ポテンシャル重視の新卒採用に比べるとハードルが高くなりがちです。

しかし、厚生労働省は、卒業後3年以内であれば、「新卒」として就活を継続できるよう指針を定めています。志望する企業がこの指針を尊重している限り、卒業後も新卒として就職できる可能性があるでしょう。

とはいえ、既卒期間が長くなればなるほど空白期間が長引き、就職が難しくなる傾向があるため効率的に就活を進めることが大切です。

参照元

厚生労働省

「青少年雇用機会確保指針」が改正されました

3.大学院へ進む

より専門的知識を深めてから就活をしたい場合は、大学院へ進む方法があります。大学院へ進学すれば、特定の分野における専門性の高い知識やスキルを身につけられるため、選考を有利に進められる可能性があるでしょう。

また、理系の大学院卒しか応募できない仕事があるなど、学部生の頃には届かなかった難関企業への挑戦も視野に入れることが可能です。

しかし、進学には試験をパスする必要があり、費用もかかるといったデメリットを考慮する必要があります。また、具体的な目標がないまま進学しても、モチベーションを維持できずに中途退学になるケースも少なくありません。

大学院への進学は、「情熱をもって極めたい学びがあるか」をよく考え、慎重に判断しましょう。

4.留学する

無い内定で卒業したあとに、留学する人もいます。留学によって語学力が高まるほか、異文化のなかで生活しながら視野を広げ、専門分野をさらに深掘りできるでしょう。留学で培った経験は、そのあとの就活でも大きなアピール材料になります。

また、英語力を身につけた状態でビジネスや国際関係を学び直せば、外資系企業やグローバル展開を進める企業での活躍のチャンスが広がるでしょう。

ただし、留学の形態によっては、そのあとの就活に影響が出るリスクも考えられます。たとえば、海外の大学に編入・入学して学位を取得すれば、改めて新卒として応募できるケースが多い一方で、語学学校のみを修了した場合は、日本の大学を卒業した時点の既卒者として扱われるのが一般的です。

留学期間や学びの内容によって評価が異なるため、目的やキャリアプランを明確にしたうえで自分に合った留学の形を選択しましょう。

5.フリーターや派遣社員になる

無い内定で卒業したあと、正社員として就職せずにフリーターや派遣社員になるという道もあります。勤務時間や勤務日数が定められている正社員とは異なり、フリーターや派遣社員は自分の希望に沿った働き方ができるのが特徴です。

また、職場によっては、正社員登用制度を活用して正社員を目指せる場合もあります。「いきなり正社員として働けるか不安」「自分に合う仕事を確認してから正社員を目指したい」という方に向いているでしょう。

しかし、登用されるまでは有期雇用となるため、雇用や安定した収入を期待する人にはミスマッチを感じる可能性があります。また、非正規雇用は職歴にならないため、期間が長くなるほど就職で不利になる可能性も。自分が志望する働き方を明確にしたうえで、検討しましょう。

6.フリーランスや個人事業主になる

専門的なスキルをもっている大学生のなかには、就職を選ばず、フリーランスや個人事業主として起業して働く人もいます。自分の得意分野やスキルを活かせるだけでなく、成功すれば多くの収入を得るケースもあるのでやりがいを感じられるでしょう。

しかし、自分で裁量を担うぶん、成果を挙げなければ利益が生まれず、収入がないという状況に陥るリスクもあります。また、本業のスキル以外に営業や経理、事務管理などもすべて一人で行う必要があるため、起業を選択するには覚悟と準備が必要です。

こうした実務全般を円滑に進めるためにも、まずは就職やアルバイトを通じて組織運営やビジネスマナーなどの基礎を学んでから、独立を検討するという選択肢も視野に入れると良いでしょう。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

無い内定からすぐに抜け出す4つの方法

無い内定から早期に抜け出したいときは、一人で悩まずに就活支援サービスやツールを活用するのがおすすめです。以下で、無い内定からすぐに抜け出す方法を4つ紹介するので、自分の状況に合った方法を探してみてください。

1.大学のキャリアセンターに相談する

無い内定からすぐに抜け出すためには、大学のキャリアセンターに相談するのがおすすめです。大学のキャリアセンターは、自校の学生の就職実績を豊富にもっており、過去の選考データに基づいた具体的なアドバイスを無料で提供してくれます。

担当の職員は、自身のこれまでの選考状況をヒアリングしたうえで、自己分析のやり直しや面接対策の改善点を一緒に考えてくれるでしょう。また、一般には公開されていない「大学指定の求人」を紹介してもらえることも、活用するメリットの一つです。

一人で悩み続けて時間を浪費する前に、まずは気軽に窓口を訪ねて相談してみましょう。

2.就職エージェントを活用する

自分に合った企業から内定を得るために、就職エージェントを活用しましょう。就職エージェントは企業の採用ニーズを深く把握しており、自身の希望や適性にマッチした企業を厳選して紹介してくれます。

自分一人では見つけられなかった優良企業と出会えるだけでなく、選考ごとにフィードバックをもらえるため、着実に合格率を高めていけるでしょう。

就職エージェントの利用する主な流れを知りたい方は、「就活エージェントとは?サービス内容や利用のメリット・デメリットを解説」の記事をチェックしてみてください。

3.OB・OG訪問を行う

OB・OG訪問を行うのも、無い内定から抜け出す方法の一つです。実際に働いている先輩から直接話を聞くことで、企業のWebサイトやパンフレットだけでは分からない、社風や具体的な業務内容を深く理解できます。

現場のリアルな情報は志望動機の具体性を高めるために役立ち、熱意として面接官に伝わりやすくなるはずです。

また、自分自身の適性を見極め、選考に向けた不安を解消するためにも、不明点を積極的に質問しましょう。OB・OG訪問で質問すべき内容の例は、以下のとおりです。

・入社の決め手となった具体的なエピソード

・入社後に感じたギャップや課題

・活躍している社員に共通するスキルの特徴

これらの回答を参考に、企業が求める人物像と自分の強みを照らし合わせ、自己PRを再定義してみましょう。情報の解像度が上がることで、説得力のある受け答えが可能になり、選考通過率の向上に直結するはずです。

4.逆求人サイトに登録する

なかなか選考が進まずに内定が獲得できない場合は、逆求人サイトに登録しましょう。逆求人サイトはプロフィールを詳しく入力しておくだけで、自分の経験や強みに興味をもった企業から直接スカウトが届く仕組みです。

スカウトを送ってくる企業は、あらかじめ自分に興味をもっているため、通常の選考プロセスよりも有利に進むケースが少なくありません。思わぬ業界から声がかかり、視野が広がって内定につながるきっかけにもなるでしょう。

プロフィールを充実させ、こまめにログインすることが、質の高いスカウトを引き寄せるコツといえます。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

無い内定に陥っても落ち込まないためのマインドセット

就活中に「内定が一つもない」という状況に直面すると、どうしても焦りや不安を感じてしまうものです。心が折れそうなときこそ、考え方を変えるだけで、そのあとの行動や結果が大きく変わることもあります。

ここでは、無い内定の状況から立ち直り、納得のいく結果をつかむための5つのマインドセットを解説するので、チェックしてみてください。

就活で失敗しても人生終了ではないことを理解する

無い内定になり就活で失敗しても、人生終了ではないと理解することが重要です。多くの就活生が「ここで決まらなければ終わりだ」と極端に考えがちですが、実際には就職浪人・既卒での就活、さらには社会人になってからの転職など、キャリアを形成する道は多様に存在します。

最初の就職先ですべてが決まるわけではないと知ることで、過度なプレッシャーから解放されるはずです。まずは「今の失敗は通過点に過ぎない」と、視野を広くもちましょう。

無い内定がつらいと感じている方は、「就活失敗は人生終了ではない!内定ゼロから逆転するためにやるべきこと」の記事をチェックしてみてください。

「自分が無能だから」と自責しない

内定がもらえない状況が続いても、「自分が無能だから」と自責するのは避けましょう。企業は自社の社風や特定の業務に適した人物を探しているため、不採用の多くは企業とのマッチングが要因です。

応募者が優秀であっても、そのときの企業のニーズと合わなければ見送られることもあります。したがって、不採用=人間性や能力が否定されたということではありません。

自分を責めすぎると自己肯定感が下がり、表情や発言に自信がなくなってしまいます。不採用通知を受け取ったときは「たまたまこの会社とは縁がなかっただけだ」と割り切って次の選考に臨みましょう。

リフレッシュしながら就活を進める

リフレッシュしながら就活を進めるのも、無い内定で落ち込まないためのマインドセットの一つです。ずっと就活のことばかり考えていると、疲労が蓄積し、モチベーションやパフォーマンスが低下する可能性があります。

精神的な余裕を保つためには、意識的に休息を取り、リフレッシュする時間を作るのがおすすめです。たとえば、週に一日は「絶対に就活をしない日」を決めるなど、オンとオフの切り替えを徹底しましょう。

リフレッシュの具体例としては、以下のような活動がおすすめです。

・軽い運動や散歩

・趣味の時間を確保する

・十分な睡眠をとる

このように自分を労わる時間をもつことで、再び前向きに選考へ挑む活力が湧いてくるはずです。

周囲と比較しない

無い内定で落ち込まないために、周囲と比較するのは避けてください。SNSで友人の内定報告を見たり、周囲の進捗を聞いたりして自信を失ってしまうこともあるでしょう。

しかし、就活は「早く決まること」がゴールではなく、「自分に合った仕事や業務環境を見つけること」が目的です。他人のペースを基準にしても、焦りが募り本来の自分らしい判断ができなくなるだけで、良い結果には結びつきません。

精神的に不安定な時期は、意識的に「SNS断ち」をするのも有効な手段です。自分の軸を大切にし、自分なりの歩幅で進んでいくことが、結果として最終的な納得感につながります。

就活終了後に自分へのご褒美を考える

今の苦しい時期を乗り越えるために、就活が終わったあとの楽しみを具体的にイメージしてみましょう。ゴールの先に楽しみが待っていると思えば、目の前の困難も目標達成のためのプロセスとして捉えやすくなります。

たとえば、以下のようなご褒美をリストアップしてみるのがおすすめです。

・行きたかった場所へ旅行に行く

・初任給の使い方を計画する

・学生時代にやり残した趣味を再開する

楽しい未来を想像することでモチベーションが維持され、厳しい選考も粘り強く乗り切る力が湧いてくるでしょう。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

無い内定から脱却したいときに避けたい行動

無い内定になったからといって、焦って誤った行動をとるとかえって状況を悪化させる恐れがあります。ここでは、無い内定から脱却したいときに避けたい行動を解説するのでチェックしてみてください。

「どこでもいい」と手あたり次第応募する

「どこでもいいから内定が欲しい」と焦って、手当たり次第に応募するのは避けましょう。エントリー先が多過ぎると、1社ごとに企業研究や志望動機を深掘りできず、結果的に中途半端な準備で選考に臨むことになります。

そのような状態では、面接で説得力のある受け答えができず、企業側から「本当に志望しているのか」と疑問をもたれ、内定を遠ざける一因となります。また、やみくもに応募した結果、志望度の高い企業の選考時期と重なり、チャンスを逃してしまう恐れもあるでしょう。

応募の前には「自分がどんな環境で働きたいのか」「どのような業務にやりがいを感じるのか」といった軸を再確認し、そのうえで企業を選ぶことが大切です。応募数よりも、1社1社と真剣に向き合う姿勢が結果につながります。

1人で悩みを抱え込む

1人で悩みを抱え込むのも、無い内定で脱却するために避けるべき行動の一つです。「誰にも相談できない」「どうすれば良いか分からない」と1人だけで抱え込んでしまうと、自分の視点だけだと選択肢が狭まり、解決策を見つけにくくなります。

特に、周囲の友人が次々と内定を獲得していく姿を見ると、自分の状況が余計に悪く思えてしまい、気持ちが塞ぎ込んでしまうケースもあるでしょう。

就活は必ずしも1人でする必要はありません。身近な人に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが整理され、新しい発見につながるはずです。家族や友人、大学のキャリアセンターなど、客観的な視点を持った人の意見も取り入れ、自分自身の強みや課題を再確認しましょう。

行動を起こさなくなる

無い内定に陥ったときの避けたいのは、就職を諦めて行動を起こさなくなることです。不採用が続くと、就活そのものに対する意欲を失ってしまい、モチベーションが下がることがあるでしょう。

行動しないままでいると時間だけが過ぎ、ますます不利な立場に追い込まれてしまう可能性もあります。まずは小さな取り組みでも良いので、再び動き出すことが大切です。

たとえば、自己分析の見直しや過去の選考の振り返り、模擬面接の練習など、今の自分にできる対策から手をつけていきましょう。

気持ちを立て直すには、「内定がないのは、自分に合う企業をじっくり探している証拠だ」と前向きに捉えるのが有効です。粘り強く行動を続けることが、最終的な成功へつながります。

無い内定で悩んでいる人は、「就活でよくある悩み20選!不安になる理由や解消法もご紹介」の記事もあわせて参考にしてください。今抱えている悩みの解決策が見つかるかもしれません。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

内定が無い人へキャリアアドバイザーからアドバイス

内定が得られない状況から抜け出したいときには、現状を把握し、対策を取ることが大切です。

以下で、無い内定になりやすい要因と対策をまとめました。

動き出しの時期要因

毎年、4年生の6、7月ごろに「そろそろ始めたほうが良いかなと思って…」と相談しに来る人もいます。「4年生になってから始めよう」といった考え方では、ほかの就活生に遅れをとってしまうでしょう。

また、コンサルやITなど、選考時期が早い業界(3年の冬には選考ピーク)を志望しているのに、3年生の夏に動き出せていないケースもあります。選考時期に間に合ったとしても準備不足で落ちてしまうでしょう。

特に、1人で就活していると、「情報を取り切れずにほかの学生よりも動き出しが遅れてしまい、内定を逃す」といった状況に陥りやすい傾向があります。

こだわり要因

特定の職種にこだわって就活をしていたり、条件が厳しかったりすると、内定をなかなか獲得できない可能性があります。具体例は、以下のとおりです。

業界にこだわる場合

・コンサル:分析的に物事を考えられないと内定を得るのは難しい

・広告代理店:発想力だけでなく、ハードな業務に耐えうるタフさが求められる

・商社:高い語学力や周囲を巻き込むリーダーシップが不可欠である

職種にこだわる場合

・デザイナー:新卒の募集が少ない

・商品企画:人気が高く倍率が非常に高い一方で、未経験から配属される枠が限られている

・事務:希望者が多い一方で募集人数が少なく、高いPCスキルや専門知識を求められる傾向がある

「条件」を絞り過ぎる場合

以下のような条件を複数組み合わせると、すべてを満たす企業は市場にほとんど存在しません。

・20代で年収1000万

・年間125日以上休み

・残業10時間以下

・勤務地は23区が良い

・営業はしたくない

ミスマッチ要因

企業や職種がミスマッチだと、内定獲得に繋がりにくい傾向があります。たとえば、以下のようなパターンです。

・イメージ先行型

・自己分析不足型

たとえば、イメージ選考型の場合、「食べるのが好きだから食品関係志望だが、営業は絶対にやりたくない」といったケースが挙げられます。また、自己分析不足型では「人と話すのが苦手ノルマはプレッシャーに感じるが、文系なので営業志望」といった具合です。

3つの要因を踏まえたうえでの対策

上記の要因に対して取り組める対策を紹介します。

・同年代や1つ上の代の就活のスケジュールにキャッチアップして情報収集をする

・強く志望する業界があれば、3年生の夏時点でその業界がどのようなスケジュールで採用を行っているのか知って準備する

・初めから視野を狭めず、幅広い業界や職種の働き方を知り、そこから自分にマッチした企業を探す

・自己分析を通じて「自分の得意なこと」「自分の苦手なこと(やりたくないこと)」を明確にする

・企業研究は「その会社が何をしているのか」だけではなく、「配属される職種」や「その職種は何をする仕事か」にも目を向ける

就活がうまくいかず焦りを感じている学生は、「就活がやばいときの対策14選!よくある状況や陥りやすい人の特徴を解説」もあわせて参考にしてください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

無い内定から就活を成功させたいあなたへ

就活生のなかには、無い内定という現状に絶望している人もいるでしょう。特に、自分では十分対策しているつもりなのに、なかなか結果につながらないと、どう対処すれば良いか分からなくなってしまいます。

そのような悩みを抱える就活生は、就職エージェントに相談するのがおすすめです。

キャリアチケット就職エージェントでは、学生一人ひとりの悩みに寄り添う就活サポートを無料で実施しています。企業の採用活動を知り尽くしたプロフェッショナルによる個別相談だけでなく、エントリーシートの添削から面接対策まで、効率的に内定を獲得するためのアドバイスも可能です。

無い内定を乗り越え、納得のいく形で就活を終わらせたい学生は、ぜひお気軽にご相談ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

無い内定で悩む人によくある質問

ここでは、無い内定で悩む人によくある質問をQ&A形式で回答します。

Q.無い内定になったら人生終了ですか?

A.無い内定になったからといって、人生が終了するわけではありません。 近年、企業の間では秋採用や冬採用、さらには時期を問わない「通年採用」が定着しており、現役生としてのチャンスはまだ残されています。

内定を得られなくても、自分に合う仕事を妥協せずに見極めるための貴重な準備期間だと捉え、焦らずに就活を進めることが重要です。

秋採用で内定獲得を目指したい方は、「秋採用とは?春・夏との違いや実施企業の探し方・内定獲得のポイント6選」の記事を参考にしてみてください。

Q.無い内定になる人の特徴を教えてください

A.無い内定になる人にみられる特徴は、準備不足と客観性の欠如です。たとえば、自己分析が浅く、自分の強みを企業のメリットとして伝えられていないケースが挙げられます。また、自分自身のスキルに見合わない大手企業ばかりに応募すると、内定が遠ざかりやすくなるでしょう。

無い内定から抜け出すには、不採用の要因を冷静に分析し、自分に合った企業との接点を一つずつ丁寧に作り直すことから始めてみましょう。

Q.理系が無い内定になる原因は何ですか?

A.理系が無い内定になるのは、「専門スキルの高さに頼り過ぎる」「コミュニケーション能力や柔軟性のアピールができていない」といった原因が挙げられます。研究内容を専門外の人へかみ砕いて伝える努力を怠ったり、研究に没頭するあまり業界研究や面接対策が後回しになったりする傾向があります。

その結果、企業が重視する「組織への適応力」や「柔軟性」が伝わらず、不採用につながってしまうでしょう。「技術さえあれば評価される」という思い込みを捨て、多角的な自己研鑽が必要です。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。