このページのまとめ

- 無い内定とは、どの企業からも内定を得られていない状態を意味するネットスラング

- 無い内定の状態を抜け出すためには原因にあった解決策を見つけることが大切

- 無い内定で卒業しても既卒として就活したり大学院へ進んだりと進路は複数ある

無い内定のまま卒業を迎えてしまったらどうしようと不安を抱えている就活生もいるでしょう。無い内定には、必ず原因が存在します。大切なのは自身の課題と向き合い、改善に向けて対策を進めることです。

この記事では、無い内定に陥る8つの原因と対策ポイント、そのまま卒業を迎えた場合の進路について解説します。この記事で紹介するポイントを参考にして、内定を獲得するための対策を進めましょう。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 無い内定とは

- いつまでに内定が決まるのが普通?

- 内定獲得時期の目安

- 25年卒の内定獲得状況

- 無い内定の学生が意識したい就活3箇条

- 1.無い内定なのはあなたが無能だからではない

- 2.就活は誰かと比べるものではない

- 3.たとえ就活で失敗しても人生終了ではない

- 無い内定に陥る原因と対策ポイント8選

- 1.就活の目的を考えていない

- 2.自己分析が足りない

- 3.企業研究が足りない

- 4.応募企業を絞り過ぎている

- 5.応募書類が印象に残りにくい

- 6.Webテストの対策がおろそかになっている

- 7.面接時のマナーや態度が悪い

- 8.グループワーク・ディスカッションに慣れていない

- 無い内定に陥りやすい要注意な行動

- 手あたり次第応募する

- 悩みを1人で抱え込む

- 行動を起こさなくなる

- 内定が無い人へキャリアアドバイザーからアドバイス

- 動き出しの時期要因

- こだわり要因

- ミスマッチ要因

- 3つの要因を踏まえたうえでの対策

- 無い内定のループを脱する3つの対処法

- 1.リフレッシュして気持ちを切り替える

- 2.内定した就活生にアドバイスをもらう

- 3.就職エージェントを利用する

- 無い内定で卒業したあとの主な進路6つ

- 1.既卒として就活する

- 2.フリーターや派遣社員になる

- 3.フリーランスや個人事業主になる

- 4.大学院へ進む

- 5.留学する

- 6.就職留年する

- 無い内定から就職留年を成功させるためのコツ

- 長期インターンシップに参加する

- 就職留年した理由をポジティブに伝える

- 無い内定から就活を成功させたいあなたへ

無い内定とは

「無い内定」とは就職活動中に、どの企業からも内定を得られていない状態を意味するネットスラングです。「無い内定」と「内々定」をかけており、頭文字をとって「NNT」とも表現されます。

就活のスケジュールは年度によって変わるものの、夏ごろに内々定を獲得する就活生が増え、10月に内定式が行われるのが一般的です。したがって、初めは誰もが無い内定の状態から就活をスタートします。

なかには、内定を獲得できないまま内定式や大学卒業を迎える人もいます。卒業の時期になっても無い内定状態の場合は、既卒として就職活動を続けたり、就職留年をして再度新卒採用を目指したりすることになるでしょう。

内定に関する基礎知識を知りたい人は、「就活における内定とは?獲得から入社までの流れや採用との違いを解説」の記事でも解説しているので、あわせて参考にしてください。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

いつまでに内定が決まるのが普通?

就活生は、具体的にいつまでに内定が決まらなければ焦らなくてはいけないのでしょうか。ここでは、内定獲得の時期や25卒の状況をデータをもとに解説します。

内定獲得時期の目安

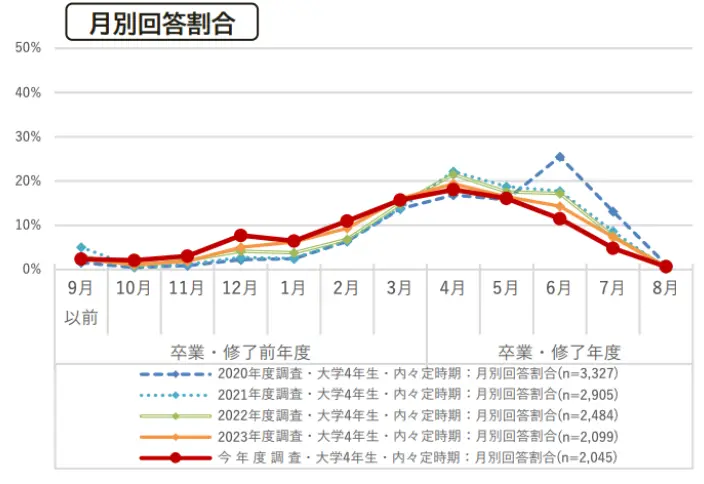

内閣府の資料「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書」によると、最初に内々定を獲得した学生の割合が最も多いのは、大学4年生の4月でした。

引用:内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(74p)」

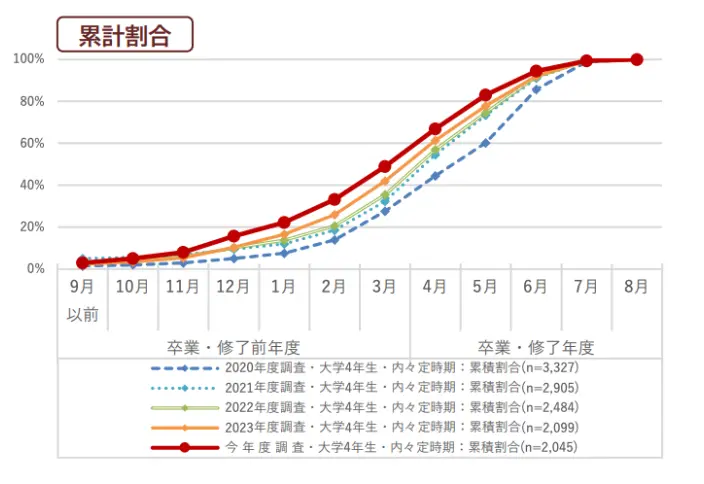

また、累計回答のデータによると、大学4年生の6月には9割以上の学生が1社以上の内々定を獲得しています。

引用:内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(74p)」

上記のデータから、大学4年生の4〜6月ごろまでが内々定獲得時期のピークと考えられるでしょう。

参照元

内閣府

学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査

25年卒の内定獲得状況

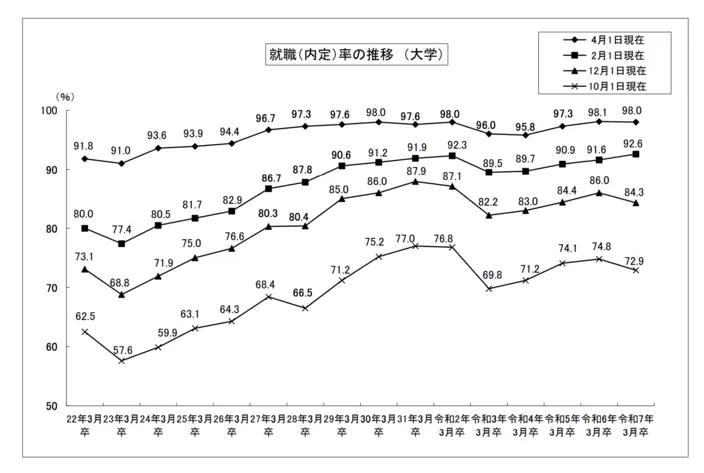

厚生労働省の資料「令和6年度大学等卒業者の就職状況調査(令和7年4月1日現在)」によると、2024年度大学等卒業者(2025年3月に卒業した学生)の就職内定率は、2024年10月1日時点で72.9%でした。

引用:内閣府「令和6年度大学等卒業者の就職状況調査(令和7年4月1日現在)(5p)」

一方、卒業後の2025年4月1日時点では、就職内定率98%という結果が出ています。

上記のデータから、最終的に9割以上の学生が内定を獲得した状態で卒業を迎えていることが分かります。したがって、大学4年生の6月や10月で無い内定状態だとしても、諦めずに就活を続ければ、就職先が見つかる可能性は十分あるでしょう。

参照元

厚生労働省

令和7年3月大学等卒業者の就職状況 (4月1日現在)を公表します

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

無い内定の学生が意識したい就活3箇条

無い内定の学生が就活に臨むうえで、最も大切なのはマインドセットといっても過言ではありません。厳しい状況だからこそ、必要以上に悲観せず、前向きに就活を進めていくことが大切です。

ここでは、無い内定の学生が意識したい就活の3箇条を解説します。就活を成功させたい方は、ぜひ参考にしてください。

1.無い内定なのはあなたが無能だからではない

大前提として、就活において内定がもらえないのは、あなたが無能だからではありません。

学生のなかには、就活で成果が出ない現状から「自分はクズだ」「なんて無能なんだ」と自己否定に陥ってしまう人もいます。

しかし、就活において、企業は学生個人を否定する意図で不採用通知を出しているわけではありません。あくまでも、自社には合わない人材と判断しているだけなので、自己否定をするほど深刻に捉える必要はないでしょう。

不採用という事実から目を逸らさず、かといって重く考え過ぎず、ゆっくりでも一歩ずつ着実に就活を進めていくことが大切です。

2.就活は誰かと比べるものではない

就活で大切な考え方として、進捗状況を友人や同級生と比べるのはやめましょう。

就活がうまくいっている友人や同級生と無い内定である自分の進捗状況を比べてしまうと、どうしても劣等感を感じてしまうものです。その結果、劣等感から就活の軸がブレたり、本来の長所やアピールポイントを見失ったりして、内定からさらに遠ざかるケースも考えられるでしょう。

就活は学生個人と企業がマッチングするための活動であり、第三者は関係ありません。内定の数や受かった企業の規模などにこだわらず、「自分が納得できる就職先か」という点を重視することが何より大切です。

3.たとえ就活で失敗しても人生終了ではない

就活に臨むうえで忘れてはいけないのが、「たとえ就職先が見つからなくても人生終了ではない」ということです。

大学を卒業したら、就職するという流れが一般的な進路であるのは間違いありません。しかし、就職以外にも選択肢は複数存在します。だからこそ、気負い過ぎず、ある程度肩の力を抜いて選考に臨むことが大切です。

ただし、「ほかの進路もあるから」といって手を抜いてしまうと、「あのとき頑張っておけば良かった」と一生後悔する可能性もあります。

全力で就活に臨めば、たとえ無い内定のまま卒業することになっても、活動を通して得た経験や知識は今後の人生の糧になるでしょう。

なお、就活がうまくいかない場合の対処法については、「就活が上手くいかない…原因と今すぐできる対処法を紹介」の記事で解説しています。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

無い内定に陥る原因と対策ポイント8選

無い内定に陥ってしまう場合、就活をする目的が定まっていなかったり、選考準備・対策が不足していたりなど、さまざまな原因があります。内定を獲得するためには、まず自身の課題と向き合うことが大切です。

ここからは、無い内定に陥る原因と対策ポイントを8つ解説します。自身に当てはまらないかを対策ポイントとともに見ていきましょう。

1.就活の目的を考えていない

無い内定に陥りやすい学生は、就活の目的が定っていない傾向があります。実際に、「とりあえず就活を始めてみた」「みんなが動き出しているから自分もやらなきゃ」という感覚だけで、明確な目的を考えずに就活を進めている学生も少なくありません。

自分自身でも「なぜこの会社を志望しているのか」が曖昧なままでは、エントリーの段階から熱意や主体性が伝わらず、選考でつまずくケースが増えます。

特に、就活そのものが目的になってしまっている場合は注意しなければなりません。

就活における本来のゴールは、入社後にどのような働き方をして、自分がどのように成長していきたいかという未来のビジョンです。入社後のビジョンが描けていないと、仮に内定を得られてもミスマッチによって早期離職につながる恐れがあります。

対策ポイント

まずは、「なぜ自分は働きたいのか」「働くことで何を実現したいのか」をじっくり考えてみましょう。たとえば、「人の役に立ちたい」「新しい価値を生み出す仕事がしたい」などの抽象的な動機でも問題ありません。そこから自分の経験や価値観を照らし合わせ、どのような職場環境や職種が自分に合っているかを掘り下げていくことが大切です。

就活は他人と比べるものではなく、自分自身と向き合わなければなりません。「内定」という結果を焦る前に、まずは「自分が納得できる働き方」について考えることが先決です。その軸を持って企業選びや面接に臨むことで、結果にもつながりやすくなるでしょう。

「就活とは何か?内定を得るために必要な準備とステップ」の記事で就活のやり方を解説しています。参考にし、自分の希望を洗い出していきましょう。

2.自己分析が足りない

無い内定に陥ってしまう原因の一つが自己分析不足です。

面接では、高確率で「あなたの強みはなんですか」「これまでに力を入れた経験はなんですか」といった質問をされます。

自己分析が不十分なまま面接に臨むと、曖昧な回答しかできません。そのような場合、採用担当者に「自分を理解できていない=入社後も活躍が難しそう」という印象を与えてしまいます。

また、自分の価値観や強み、将来像などがあやふやなままだと、企業選びの軸も定まりません。その結果、選考で説得力のある志望動機を伝えられず、熱意のない印象を与えてしまうでしょう。

「なぜその企業なのか」を伝えられなければ選考で評価されず、無い内定につながる原因となってしまいます。

対策ポイント

面接でよくある質問をあらかじめ想定して、的確な回答を事前に準備しておくのがおすすめです。しっかりと時間をかけて自己分析を行い、今まで頑張ったことや乗り越えたことをまとめておきましょう。

自己分析によって、自分のどのような点が強みとなり、就職したときにどう活かせるのかといった効果的なアピールを準備しておくことが大切です。自己分析の進め方については、「自己分析とは?就活におすすめの簡単なやり方10選や活用例を解説」の記事を参考にしてください。

3.企業研究が足りない

企業研究が足りない場合も、内定を獲得しづらい傾向があります。

面接において採用担当者は、主に「どれだけ企業に関心を持っているか」「就業意欲があるか」といったポイントを判断します。エントリーシートや面接で表面的な情報しか語れないと、志望度が低いと判断されてしまうでしょう。

企業への関心や理解が不十分な状態では、面接官に「本当に自社で働きたいのか」という疑問を抱かせ、結果的に選考を通過しにくくなります。

対策ポイント

まずは、企業の公式サイトをしっかりと読み込み、事業内容や沿革、企業理念などを理解することが大切です。説明会やインターンで得られる情報も積極的に活用しましょう。

特に、実際に働いている社員の声や具体的な業務内容に目を向けることで、自分との接点が見つかりやすくなります。疑問点があるときは、OB訪問や説明会などの場で質問しておくと、さらに理解を深められるでしょう。

企業研究をしっかり行うことで、会社を深く知れるとともに自身が働くイメージを明確にできます。企業研究の進め方を知りたい人は、「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事を参考にしてください。

4.応募企業を絞り過ぎている

狭き門とされる大手企業ばかりを狙った結果、無い内定の状態になる人もいるでしょう。

大手企業は給与面や福利厚生面など魅力的な部分は多いですが、その分志望する就活生も多く、高倍率になる傾向があります。優秀な学生でも難関とされるため、大手企業だけにエントリーするのはハイリスクです。

対策ポイント

内定獲得の可能性を高めるためには、企業の知名度や規模にとらわれず、広い視野を持つことが大切です。

中小企業やベンチャー企業のなかには、専門性が高く成長性に優れた企業が数多く存在しています。こうした企業は、若手に責任ある仕事を任せる文化が根付いているケースが多く、実力次第で早期のキャリアアップも実現しやすいでしょう。

また、求人情報をチェックする際は、待遇や勤務地など表面的な条件だけでなく、企業の理念や業務内容、自分の価値観との相性にも注目してみてください。少しでも興味を持てる企業には積極的に応募し、選考のなかで理解を深める姿勢も重要です。

最初から選択肢を限定するのではなく、さまざまな企業と出会いながら自分に合った場所を見つけていく柔軟さを持つと、就職活動の成果にもつながるでしょう。

5.応募書類が印象に残りにくい

無い内定になりやすい原因として、応募書類が印象に残りにくい傾向があります。

企業にエントリーしたあと、最初の関門となるのが書類選考です。履歴書やエントリーシートに記載されている内容が曖昧だったり、ほかの応募者と似たような表現ばかりだったりすると、採用担当者の目に留まらず、選考を通過しにくくなるでしょう。

企業側は、膨大な数の応募書類に目を通しているため、個性が伝わりづらい内容や、伝え方に工夫がない書類は埋もれてしまいます。

また、志望動機や自己PRがどの会社にもいえるような内容であったり、誤字脱字が多かったりすると、「この人は本気で自社に入りたいのか」と疑問を持たれてしまうでしょう。

書類選考に何度も落ちてしまう人は、自分の応募書類が「読み手にどのように映っているか」を見直す必要があります。

対策ポイント

まずは、書類の基本を見直しましょう。以下のような基本的なチェックポイントを一つひとつ丁寧に確認することが大切です。

・応募先企業ごとに内容をしっかり書き分けているか

・誤字脱字がないか

・話の構成が分かりやすいか など

また、客観的な視点からのアドバイスをもらうのも良い方法です。大学のキャリアセンターを活用したり、社会人の先輩や家族に添削してもらったりすれば、自分では気づけなかった改善点が見つかる場合もあります。

内容に説得力を持たせるためには、自分の経験や実績を具体的に書き、企業とのマッチ度が伝わるように工夫しましょう。エントリーシートの書き方は、「就活のエントリーシートの書き方を一から解説!落ちないための注意点」の記事を参考にしてください。

6.Webテストの対策がおろそかになっている

「なかなか一次選考を突破できない」「書類や面接の手応えはあったのに落ちた」という学生は、Webテストの出来が原因の可能性も考えられます。特に、人気企業や大手企業では、Webテストで大半の応募者をふるいにかけているため、ここで対策を怠ると面接まで進めなるでしょう。

就職活動において、Webテストは多くの企業が導入している選考ステップの一つです。

しかし、書類作成や面接対策に比べて後回しにされがちで、十分な準備をしないまま受検してしまう人もいます。Webテストは企業によって内容が異なり、受検者の基礎学力や論理的思考力を測る重要な判断材料なのでしっかり対策をしましょう。

対策ポイント

まずは、自分が受ける企業がどの種類のWebテストを採用しているかを調べることがポイントです。たとえば、「SPI」や「玉手箱」など、企業によって出題形式や内容に違いがあります。それぞれに合った対策をしなければ、思わぬ失点につながってしまう恐れがあるでしょう。

対策には市販の問題集を活用するのが効果的です。問題のパターンに慣れることで解答スピードが上がり、本番でも落ち着いて取り組めるようになります。また、模擬試験が付属している参考書を使えば、実際の試験形式に近い形で練習できるため、本番に強くなるでしょう。

Webテスト対策の進め方を知りたい人は、「就活のWebテストとは?受検形式や出題科目、効果的な対策法を解説」もあわせて参考にしてください。

7.面接時のマナーや態度が悪い

無い内定に陥りやすい原因として、面接時のマナーや態度の悪さが挙げられます。

たとえ面接で完璧な回答を用意しても、態度やマナーが悪い場合には不採用になりかねません。面接官は、応募者の人柄や社会性を見るため、言葉だけでなく服装や身だしなみを含めた全体の印象を細かくチェックしています。

たとえば、姿勢が悪かったり、服装が崩れたりしていると「だらしない」というイメージになり、評価は下がってしまうので注意が必要です。

対策ポイント

まずは、基本的な面接マナーを再確認するところから始めましょう。入室時のノックの回数や正しいお辞儀の仕方、着席のタイミングなど、細かいルールも含めて身につける必要があります。

そのうえで、話し方や表情も意識してください。特に、緊張すると無表情になったり、早口になったりしてしまう学生は多い傾向があります。明るい声でハキハキと話す意識を持つことで、面接官に好印象を与えやすくなるでしょう。

また、家族や友人に模擬面接をお願いしたり、実際の受け答えを動画に撮ってチェックしたりすると、自分のクセや改善点に気づきやすくなります。

自分では完璧だと思っていても、客観的に見るとマナーが崩れているケースもあるので、自身の振る舞いを定期的に見直し、改善していくことが重要です。

面接はただ質問に答えるだけでなく、「社会人としてふさわしいか」を判断される場所でもあるという意識を持ちましょう。面接時のマナーについては、「面接マナーを知りたい就活生必見!質問例や持ち物もご紹介」の記事も参考にしてください。

8.グループワーク・ディスカッションに慣れていない

グループワーク・ディスカッションに慣れていない場合も、内定を獲得しづらいでしょう。

グループワークやディスカッションに慣れていないまま本番に臨んでしまうと、自分の意見がうまく伝えられなかったり、チーム内での立ち位置を見失ったりする可能性があります。特に、初対面の学生たちと限られた時間のなかで成果を出す場面では、柔軟性と協調性が強く問われるでしょう。

グループでの議論では、発言内容の正確さや鋭さだけでなく、「話を聞く姿勢」や「議論の流れを整理する力」なども重視されます。ただ積極的に話すだけでなく、相手の意見を尊重しながら建設的な議論をリードできるかが重要です。

対策ポイント

グループディスカッションで力を発揮するためには、実践形式の練習を重ねることが効果的です。

大学の就職支援センターや民間の就活セミナーなどで模擬ディスカッションに参加し、進行役やまとめ役、発言補助など複数の役割を経験してみてください。それぞれの役割ごとに求められるスキルが異なるため、さまざまな立場を体験することで、自分に合ったスタイルが見えてくるでしょう。

議論を進める際は、「誰が・何を・どこで・いつ・なぜ・どうやって」の5W1Hに沿って話の軸を整理すると、話し合いがブレにくくなります。また、安易に多数決に頼らず、それぞれの意見の根拠をすり合わせて納得のいく結論を導く姿勢も、評価されやすいポイントです。

グループワークでは結論そのもの以上に、「どう関わったか」「どのような役割を果たしたか」というプロセスが重視されます。経験を積むことで緊張も和らぎ、自信を持って臨めるようになるので、早い段階から場慣れをしておきましょう。

グループディスカッションの対策方法を知りたい人は、「グループディスカッションとは?基本知識から落ちやすい就活生の特徴まで」も参考にしてください。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

無い内定に陥りやすい要注意な行動

就職活動が思うように進まないと、不安や焦りから行動が空回りしてしまうものです。内定を得られていない状況が長引くと、冷静な判断ができなくなり、逆効果になるような選択をしてしまう可能性も考えられるでしょう。

ここでは、内定が出にくくなる行動パターンと対策方法について紹介します。

手あたり次第応募する

「とにかく数をこなせば、どこか受かるはず」と手当たり次第に応募するのは、内定を遠ざける原因です。

エントリー先が多過ぎると、1社ごとに企業研究や志望動機を深掘りできず、結果的に中途半端な準備で選考に臨むことになります。そのような状態では、面接で説得力のある受け答えができず、企業側から「本当に志望しているのか」と疑問を持たれてしまう可能性があるでしょう。

また、やみくもに応募した結果、志望度の高い企業の選考時期と重なり、チャンスを逃してしまう恐れもあります。

応募の前には「自分がどんな環境で働きたいのか」「どのような業務にやりがいを感じるのか」といった軸を再確認し、そのうえで企業を選ぶことが大切です。応募数よりも、1社1社と真剣に向き合う姿勢が結果につながります。

悩みを1人で抱え込む

「誰にも相談できない」「どうすれば良いか分からない」と1人だけで抱え込んでしまうと、解決策を見つけにくくなるでしょう。特に、周囲の友人が次々と内定を獲得していく姿を見ると、自分の状況が余計に悪く思えてしまい、気持ちが塞ぎ込んでしまうケースもあります。

就活は1人で戦う必要はありません。自分の視点だけだと選択肢が狭まり、状況を打開するのが難しい傾向があります。身近な人に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが整理され、新しい発見につながるはずです。

家族や友人、大学のキャリアセンターなど、客観的な視点を持った人の意見も取り入れ、自分自身の強みや課題を見つけましょう。

行動を起こさなくなる

不採用が続くと、就活そのものに対する意欲を失ってしまい、行動を起こさなくなってしまうケースもあるでしょう。

しかし、動かない限り状況は何も変わりません。行動しないままでいると時間だけが過ぎ、ますます不利な立場に追い込まれてしまう可能性もあります。

まずは小さな取り組みでも良いので、再び動き出すことが大切です。たとえば、自己分析の見直しや過去の選考の振り返り、模擬面接の練習など、今の自分にできる対策から手をつけていきましょう。

気持ちを立て直すうえでも、「内定がないのは、自分に合う企業をじっくり探している証拠」と前向きに捉え、粘り強く行動を続けることが最終的な成功へつながります。

無い内定で悩んでいる人は、「就活悩みあるある12選|よくある悩み・失敗談から学ぶ対処法もご紹介!」の記事もあわせて参考にしてください。今抱えている悩みの解決策が見つかるかもしれません。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

内定が無い人へキャリアアドバイザーからアドバイス

内定が得られない状況から抜け出したいときには、現状を把握し、対策を取ることが大切です。

以下で、無い内定になりやすい要因と対策をまとめました。

動き出しの時期要因

毎年、4年生の6.7月ごろに「そろそろ始めたほうが良いかなと思って…」と相談しに来る人もいます。「4年生になってから始めよう」といった考え方では、ほかの就活生に遅れをとってしまうでしょう。

また、コンサルやITなど、選考時期が早い業界(3年の冬には選考ピーク)を志望しているのに、3年生の夏に動き出せていないケースもあります。いずれも、選考時期に間に合ったとしても準備不足で落ちてしまうでしょう。

特に、1人で就活していると、「ほかの学生よりも動き出しが遅れてしまい内定を逃す」といった状況に陥りやすい傾向があります。

こだわり要因

特定の職種にこだわって就活をしていたり、条件が厳しかったりすると、内定をなかなか獲得できない可能性があります。具体例は、以下のとおりです。

| 業界にこだわる例 | コンサル: →分析的に物事を考えられないと内定を得るのは難しい |

| 職種にこだわる例 | デザイナー: →そもそも新卒の募集が少ない |

| 条件の例にこだわる例 | ・20代で年収1000万 ・年間125日以上休み ・残業10時間以下 ・勤務地は23区が良い ・営業はしたくない →全てに当てはまる企業は少ない |

ミスマッチ要因

企業や職種がミスマッチだと、内定獲得に繋がりにくい傾向があります。たとえば、以下のようなパターンです。

| イメージ先行型 | 食べるのが好きだから食品関係志望 →でも営業は絶対にやりたくない |

| 自己分析不足型 | 人と話すのが苦手ノルマはプレッシャー →でも文系なので営業志望 |

3つの要因を踏まえたうえでの対策

上記の要因に対して取り組める対策を紹介します。

・同年代や1つ上の代の就活のスケジュールにキャッチアップして情報収集をする

・強く志望する業界があれば、3年生の夏時点でその業界がどのようなスケジュールで採用を行っているのか知って準備する

・初めから視野を狭めず、幅広い業界や職種の働き方を知り、そこから自分にマッチした企業を探す

・自己分析を通じて「自分の得意なこと」「自分の苦手なこと(やりたくないこと)」を明確にする

・企業研究は「その会社が何をしているのか」だけではなく、「配属される職種」や「その職種は何をする仕事か」にも目を向ける

就活がうまくいかず焦りを感じている学生は、「就活がやばいと感じたら?内定を逃す原因と今すぐできる対策10選」もあわせて参考にしてください。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

無い内定のループを脱する3つの対処法

「無い内定」の状態が長く続くと、精神的に追い詰められ、余計にうまくいかないという負のループに陥りやすくなります。そのようなときには無理をせず、気分転換をして心身を休めることも大切です。

ここからは、無い内定のループを脱するための対策を紹介します。内定獲得に向けてもう一度、就活を頑張るためにぜひ参考にしてください。

1.リフレッシュして気持ちを切り替える

内定が獲得できない状況から気持ちに余裕がない場合は、休息をとるとよいでしょう。

焦りや劣等感などネガティブな気持ちは、採用担当者にも伝わりやすく、評価を落とす原因になります。企業側に自分の魅力を伝えるためにも、好きな音楽や映画などを楽しんだり、自然に触れたりしてプライベートな時間にしっかり癒されてから、前向きな気持ちで就活に挑みましょう。

また、休息する間に、スーツ一式をクリーニングに出すのもおすすめです。スーツや身だしなみを整えることで、気持ちの切り替えができる場合もあります。

「就活がうまくいっていないのに休んでる暇なんてない」と考える人もいますが、内定を獲得するために必要な時間と割り切って、適度に休息をとりましょう。

就活のストレスを解消する方法を知りたい人は、「就活のストレスを解消するには?原因と対処法を解説」の記事も参考にしてください。

2.内定した就活生にアドバイスをもらう

内定を獲得した就活生にアドバイスを求めることは、無い内定のループから抜け出すための有効な手段です。就職に成功した経験のある人から教えてもらえる戦略は、内定獲得に向けて価値のある情報となります。

内定をもらった人は、企業の求める人材像にうまくアプローチできたという証明にほかなりません。同級生や友人、OB・OGなどに、どのようなポイントを意識して選考に臨んだのか尋ねることで、改善のヒントが得られるでしょう。

OB・OG訪問のやり方や質問例を知りたい人は、「OB・OG訪問とは?意味からメリット・流れ・質問例まで就活生向けに解説」を参考にしてください。

3.就職エージェントを利用する

無い内定という状況が不安で、精神的に追い詰められてうまくいかないときは、就職エージェントを活用するのもおすすめです。

就職エージェントでは、一人ひとりに担当のアドバイザーが付き、企業の選定からES・面接対策、内定獲得まで、幅広く相談に対応してもらえます。トータルサポートをしてくれるほか、客観的なアドバイスが受けられるので、効率良く無い内定を脱するための就活対策を進められるでしょう。

また、無料でサポートを受けられるサービスが多いため、気軽に活用しやすいのもポイントです。無い内定から脱するためにも、プロのアドバイスを取り入れながら、成果につながる選考対策を進めましょう。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

無い内定で卒業したあとの主な進路6つ

無い内定で卒業を迎えた場合は、進学や留学、就活留年などの進路を選ぶケースが一般的です。

ここからは、各進路の概要やメリット・デメリットについて解説します。諦めずに就活を頑張るだけでなく、事前にもしもの場合を想定しておくのがおすすめです。

1.既卒として就活する

無い内定で卒業したあとの選択肢として、既卒としての就職があります。

卒業後も引き続き、既卒として就活を続ける人もいるでしょう。厚生労働省は、卒業後3年以内は、「新卒」として就活を継続できるよう指針を定めています。志望する企業の募集がある限り就職を諦めなければ、卒業後に新卒として就職できる可能性があるでしょう。

とはいえ、既卒期間が長くなればなるほど就職は難しくなる傾向があるため、効率的に就活を進めることが大切です。

参照元

厚生労働省

「青少年雇用機会確保指針」が改正されました

2.フリーターや派遣社員になる

無い内定で卒業したあと正社員として就職せずに、フリーターや派遣社員になるという道もあります。いずれも勤務時間や勤務日数など、自分の希望に沿った働き方の実現が可能です。

しかし、雇用や安定した収入を期待する人には、不向きな傾向があります。働いている場所が好きな職種・職場であれば、正社員登用制度の有無や正社員の募集があるかを確認してみるのも一つの手段です。

3.フリーランスや個人事業主になる

大学生のなかには就職を選ばず、フリーランスや個人事業主として起業して働く人もいます。個人で働く場合、自分の得意分野やスキルを活かせるだけでなく、成功すれば多くの収入を得るケースもあるでしょう。

しかし、自分で裁量を担う分、成果を挙げなければ利益が生まれず、収入がないという状況に陥るリスクもあります。

起業を選択肢に入れる場合は、大きな覚悟と準備が必要です。まず就職やアルバイトで働き、社会のノウハウを勉強してから独立する選択肢も視野に入れましょう。

4.大学院へ進む

大学院に進むのも、無い内定で卒業を迎えた場合の進路の一つです。

大学院へ進学すれば、特定の分野における専門性の高い知識やスキルを身につけられます。特に、理系の大学院卒に期待する企業は多い傾向にあるため、就職活動で有利に働く可能性も考えられるでしょう。

しかし、進学はメリットだけではなく、その分在学中には費用が掛かるというデメリットもあります。また、出願期間のチェックや研究室見学など、進学を決めてからもさまざまな準備が必要です。

大学院への進学は、「情熱を持って極めたい学びがあるか」をよく考え、慎重に判断しましょう。

5.留学する

無い内定で卒業したあとの選択肢の一つが海外への留学です。

留学によって語学力が高まるほか、異文化のなかで生活しながら視野を広げ、専門分野をさらに深掘りできる可能性があります。留学で培った経験は、その後の就職活動でも大きなアピール材料になるでしょう。

また、英語力を身につけた状態でビジネスや国際関係を学び直せば、外資系企業やグローバル展開を進める企業での活躍のチャンスが広がるケースもあります。

ただし、留学の種類によってはその後の就職活動に影響が出るリスクも考えられます。

たとえば、海外の大学を卒業すれば「日本の新卒枠」での応募が可能となる一方で、語学学校のみを修了した場合は、既卒者として扱われるのが一般的です。留学期間や学びの内容によって評価が異なるため、目的やキャリアプランを明確にしたうえで選択しましょう。

6.就職留年する

内定が決まらない学生の進路として、就職留年も選択肢の一つです。就職留年とは、大学を留年してさらに1年間在学期間を延長することを意味します。

就職留年すれば、改めて志望する企業の研究や自己分析などの時間を設けられるうえ、翌年も「新卒」として就活を行えます。また、落ちてしまった企業へ再チャレンジできるのもメリットといえるでしょう。

無い内定のままだと、「就職浪人」になってしまいます。就職浪人は既卒扱いとなるため、面接時に「内定が取れなかった人」というマイナスのイメージを与えてしまいかねません。狙っている企業がある人や大手を希望する人は、就職留年という進路も検討すると良いでしょう。

就職以外の進路・選択肢について知りたい人は、「新卒で就職できなかったらどうする?今からできる選択肢を解説」の記事も参考にしてください。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

無い内定から就職留年を成功させるためのコツ

就職留年の間には、長期インターンシップに参加したり、留年の理由をポジティブに伝えたりといった対策が必要です。

ここからは、無い内定から就職留年を成功させるためのコツを解説します。選考のための入念な準備が、内々定から就職留年を成功に導くカギとなるでしょう。

長期インターンシップに参加する

就職留年を成功させるために、長期インターンシップへ積極的に参加するのがおすすめです。

長期インターンシップに参加するメリットとして、就業経験ができるだけでなく、給料が支払われるケースもあります。就活をしながら留年分の学費を多少補えるため、一石二鳥といえるでしょう。

また、複数の企業でインターンシップ経験を積めれば、その分それぞれの企業の業務や社内の雰囲気が分かります。インターンシップ期間に自分が貢献できていたポイントや、反省点などを踏まえて効率的に選考対策を進められるでしょう。

就職留年した理由をポジティブに伝える

選考通過の確率を高めるためにも、留年期間の過ごし方や前向きな動機を伝えましょう。

面接で留年した理由を聞かれた場合は、ポジティブな理由を回答することが大切です。「希望する企業から内定が取れませんでした」「納得できる就活ができませんでした」と正直に伝えると、面接官にマイナスの印象を与えかねません。

以下の例文のように「就活成功のために取り組んだこと」「乗り越えた課題」を用意し、「しっかりと考えがあり、努力のできる人」というポジティブな印象を与えましょう。

今までの就活において自分自身が納得できる業種や企業に出会えず、1年間の留年期間を設け、再チャレンジすることに決めました。

留年期間中に内定のない自分の反省点や課題を探り、インターンシップで経験を積むことで、働くイメージを明確にしていきました。

また、就職留年で得た1年間を無駄にしないためには、できるだけ早く準備を済ませ、企業へのエントリーを始める必要があります。留年したあとの就活事情と準備・対策の進め方を知りたい人は、「就職留年で内定を掴むには?メリット・デメリットと後悔しない選び方を解説」もあわせてチェックしてみてください。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

無い内定から就活を成功させたいあなたへ

就活生のなかには、無い内定という現状に絶望している人もいるでしょう。特に、自分では十分対策しているつもりなのに、なかなか結果につながらないと、どう対処すればよいか分からなくなってしまいます。

そのような悩みを抱える就活生は、就職エージェントに相談するのがおすすめです。

新卒向け就職エージェント「キャリアチケット」では、学生一人ひとりの悩みに寄り添う就活サポートを無料で実施しています。企業の採用活動を知り尽くしたプロフェッショナルによる個別相談だけでなく、ES添削や面接対策まで効率的に内定を獲得するためのアドバイスも可能です。

無い内定を乗り越え、納得のいく形で就活を終わらせたい学生は、ぜひお気軽にご相談ください。

かんたん1分!無料登録内定獲得のコツを相談する

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。