このページのまとめ

- 就活をいつから始めるべきか迷っている27卒の人は、今から行動を開始するのがおすすめ

- 2026年3月から本格化する27卒の就活に備えて、まず自己分析や企業研究などから始めよう

- 効率的に内定獲得したいなら選考直結型イベントやりエージェントを活用するのも手

「27卒は就活をいつから始めるべき?」「就活に出遅れていそう…」と悩む人も多いでしょう。27卒の就活は2026年3月に本格化するため、この日程に向けて自己分析や企業研究といった準備を行えば就活に間に合います。

この記事では、27卒の人がいつから行動すべきか、就活の基本的なスケジュールをもとに解説。今からやっておきたい就活準備や効率的に内定を得るためのポイントもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録就活の不安について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 27卒は今から行動しよう!就活がいつから本格化するか解説

- 大学3年の3月に企業説明会やセミナーなどの広報活動が解禁

- 大学4年の6月に選考が解禁

- 27卒が就活を始めるうえで知っておきたいこと

- 政府の推奨スケジュールより前に採用活動を行う企業もある

- インターンシップが本選考の評価につながる可能性がある

- まだ間に合う!「何もしてない」と感じたらやるべき27卒の就活準備

- 1.自己分析

- 2.業界研究

- 3.職種研究

- 4.企業研究

- 5.各種説明会への参加

- 6.OB・OG訪問

- 7.インターンシップへの参加

- 8.エントリーシート・履歴書対策

- 9.筆記試験対策

- 10.面接対策

- 27卒の人が効率的に就活を成功させるための5つのポイント

- 1.早めに就活を始める

- 2.視野を広げてエントリー数を増やす

- 3.内定直結型のイベントに参加する

- 4.選考結果の振り返りと改善を行う

- 5.就職エージェントを利用する

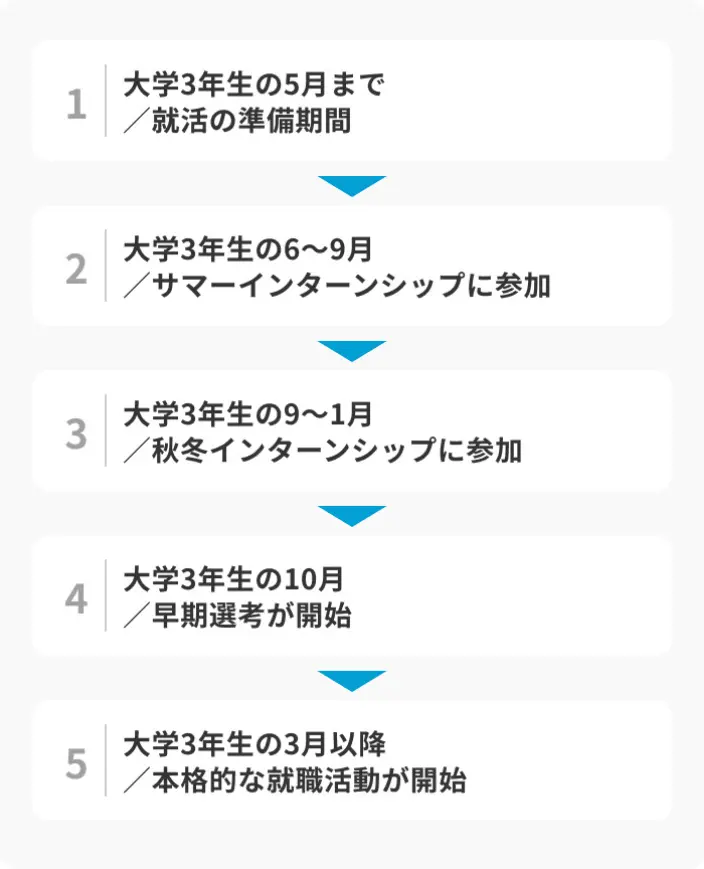

- 28卒の就活はいつから何をやる?大学3年生のスケジュール

- 大学3年生の5月まで/就活の準備期間

- 大学3年生の6~9月/サマーインターンシップに参加

- 大学3年生の9~1月/秋冬インターンシップに参加

- 大学3年生の10月/外資系やマスコミなどの早期選考が開始

- 大学3年生の3月以降/本格的な就職活動が開始

- キャリアアドバイザーから就活開始時期に関するアドバイス

- 就活に出遅れたと悩む27卒のあなたへ

- 就活をいつから始めるか悩んでいる27卒向けのQ&A

- Q. もうすぐ4年生なのに就活準備してない…これってやばい?

- Q. みんなはいつから選考に応募しているの?

- Q. 就活に出遅れた…短期間で効率よく就活を進めるコツはある?

27卒は今から行動しよう!就活がいつから本格化するか解説

結論からいうと、27卒は就活に向けなるべく早く行動を起こすことをおすすめします。なぜなら、就職活動は4年生になる直前から本格化し始めるためです。

政府は就活の早期化によって学業が疎かになることを防ぐため、以下の就活スケジュールを推奨しています。

| 日付 | 27卒の解禁日 | |

| 広報活動開始 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 | 2026年3月1日以降 |

| 採用選考活動開始 | 卒業・修了年度の6月1日以降 | 2026年6月1日以降 |

| 正式な内定日 | 卒業・修了年度の10月1日以降 | 2026年10月1日以降 |

参照:内閣官房「2026年(令和8)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」

上記の日付以降は、積極的にイベントに参加したり企業に応募したりする必要があります。イベント参加や応募を効率的に行うためには、3月までにある程度就活準備をしておくことが大切です。

大学3年の3月に企業説明会やセミナーなどの広報活動が解禁

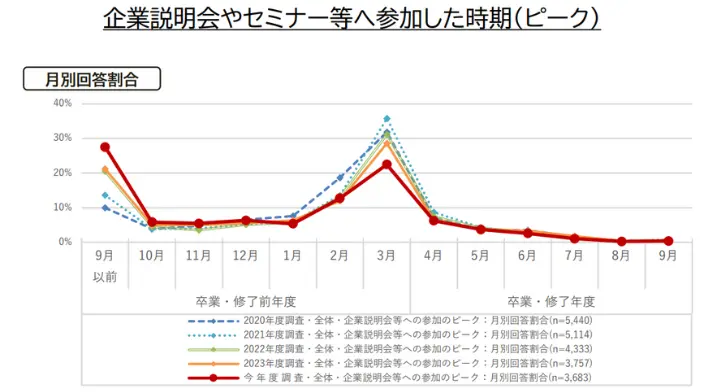

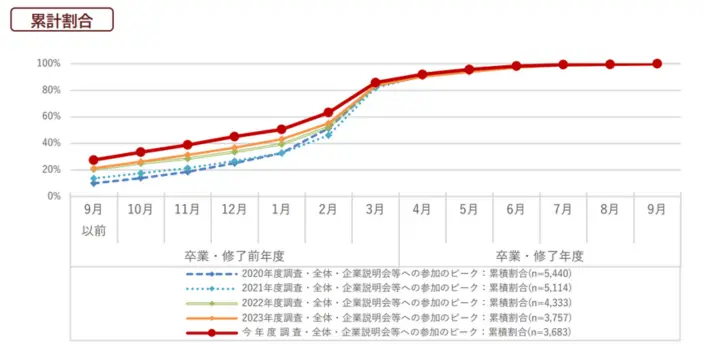

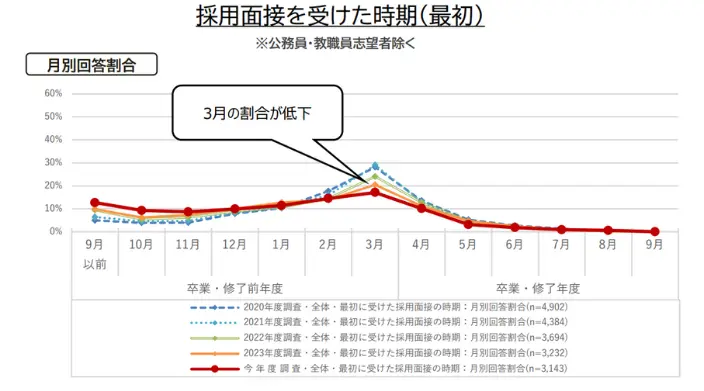

3年生の3月以降は企業の広報活動が解禁され、企業説明会やセミナーが多く開催されます。実際に内閣府が大学生を対象に行った調査によると、企業説明会やセミナーに参加した時期のピークは以下の通りでした。

引用:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)(p.2)」

引用:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)(p.2)」

累計合計で見ても、3月になると説明会に参加した人の割合が一気に20%ほど増えていることが分かります。

3月以降は多くの企業が一斉に情報発信を始めるため、効率的にさまざまな企業の情報収集をすることが可能です。一方で、何も準備せずに3月を迎えてしまうと情報の整理や気になる企業の選定が追いつかず、焦ってしまう恐れも。3月を待つのではなく、早めにインターンに参加したり自己分析や業界・企業研究に着手したりするのがおすすめです。

大学4年の6月に選考が解禁

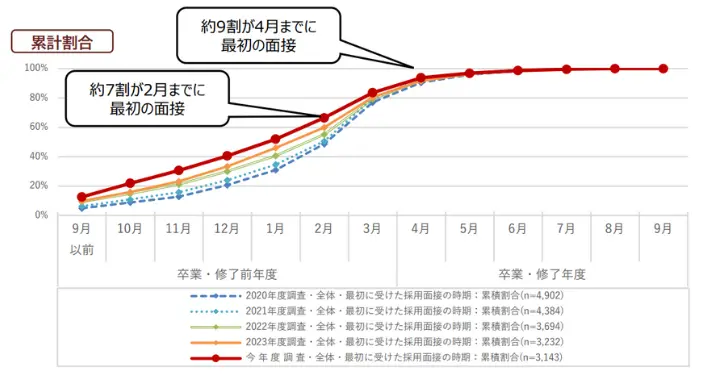

4年生の6月からは選考が解禁されます。ただし、実際は6月を待たずに選考を開始する企業が多い点に注意が必要です。先述の内閣府の調査によると、大学生が最初に採用面接を受けた時期は以下のようになっています。

引用:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)(p.3)」

引用:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)(p.3)」

データによると、就活生の約9割が4年生の4月までに最初の面接を経験していることが分かります。つまり、指針上の「選考解禁」である6月には、すでに多くの学生が選考の経験を積んでいるといえるでしょう。

就活で自分に合った企業から内定を得るには、面接を重ねて経験値を上げたり、企業と自分の相性を示すためにアピール内容をブラッシュアップしたりする必要があります。そのため、27卒の方は6月を待たず、早め早めに選考対策や実践経験の積み重ねに取り組むことが大切です。

就活ルールについては、「就活ルールの現状は?25卒の状況やこれまでとの変更点について解説」の記事もご覧ください。

参照元

内閣府

学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査

かんたん1分!無料登録就活の不安について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

27卒が就活を始めるうえで知っておきたいこと

就職活動では、必ずしも政府が推奨しているスケジュール通りに採用活動が行われるとは限りません。また、インターンシップの扱いが変わった点にも注意が必要です。

この項では、27卒が就活を始めるうえで知っておきたいことをまとめました。就活の実情を事前に把握しておくことで、就職活動が進めやすくなるでしょう。

政府の推奨スケジュールより前に採用活動を行う企業もある

先述した通り、近年の就活市場では、政府の推奨するスケジュールより早く採用活動を行う企業が一定数あります。そのため「3月まで情報収集をしなくて大丈夫」「選考対策は6月になってから」と考えていると、周囲と差がついてしまう恐れもあるのです。

ここでは、企業がいつから広報活動や採用活動を行っているかを解説します。

広報活動

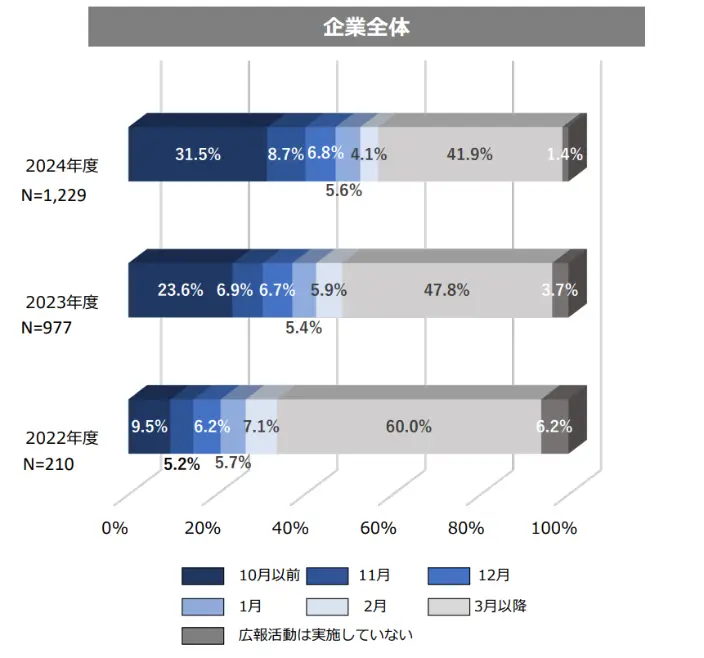

文部科学省が企業を対象に行った調査によると、企業が広報活動を開始した時期は以下の通りです。

引用:文部科学省「令和6年度就職・採用活動に関する調査結果(企業)(p.9)」

2024年度は、約57%の企業が本来の解禁月である3月より前に広報活動を開始。さらに、前年の12月までに47%の企業が広報活動を始めており、2023年度と比べても早期化が進んでいることが分かります。

採用活動

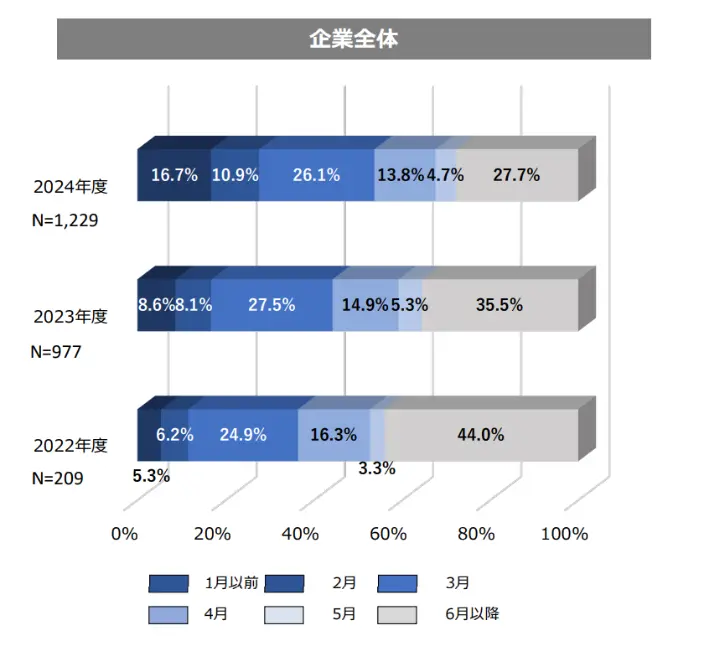

文部科学省の同調査によると、採用活動の時期は以下の通りです。

引用:文部科学省「令和6年度就職・採用活動に関する調査結果(企業)(p.11)」

採用活動に関しては、70%以上の企業が6月までに開始しています。新卒採用は定員が埋まれば募集を締め切ることもあるため、6月を待っていると気になる企業の求人を逃してしまうリスクがあるでしょう。

参照元

文部科学省

令和6(2024)年度 就職・採用活動に関する調査(企業)調査結果報告書

インターンシップが本選考の評価につながる可能性がある

27卒の就職活動では、インターンシップを計画的に活用することも大切です。

特に就業体験をともなう「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」「高度専門型インターンシップ」は、採用活動開始後に企業が学生情報を使用できるようになりました。インターンに参加することで採用選考の案内を受け取れたり、企業によっては採用選考を一部免除してもらえたりする可能性があります。

それぞれのインターンシップの特徴は、以下の通りです。

| 汎用的能力型インターンシップ | 専門活用型インターンシップ | 高度専門型インターンシップ ※現在検討・試行中 |

|

| 性質 | ・就業体験 ・能力を見極めるための場 ・企業が学生の評価材料を得る場 |

・就業体験 ・能力を見極めるための場 ・企業が学生の評価材料を得る場 |

・就業体験 ・実践的な力を身につける場 ・企業が学生の評価材料を得る場 |

| 主な内容 | 企業や大学が実施する、業務への適性や汎用的能力を重視したインターンシップ | 企業や大学が実施する、専門性を重視したインターンシップ | 企業と大学が連携して実施するインターンシップ |

| 所要日数 | 短期(5日以上) | 長期(2週間以上) | 長期(基本的に2ヶ月以上) |

| 参加できる年次 | 大学3年生から修士2年までの長期休暇期間 (大学の正課授業の場合や博士過程の場合は例外あり) |

大学3年生から修士2年までの長期休暇期間 (大学の正課授業の場合や博士過程の場合は例外あり) |

大学院の学生 |

| 就業体験 | あり(参加期間の半分以上) | あり(参加期間の半分以上) | 場合によってはあり |

| 参加するメリット | ・1週間ほど時間をかけて働き方や業務内容を知れる ・企業との相性を確認できる |

・2週間ほど時間をかけて働き方や業務内容を知れる ・企業との相性を確認できる |

・より高度なスキルが必要な環境で実践力を磨ける |

参照:内閣官房「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(p.8)」

大学卒業後に就職する予定の3、4年生が活用できるのは、「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」です。4年生になる春休み以降に行われるインターンシップもあるため、積極的に情報収集してみましょう。インターンの情報は企業のWebサイトや就活情報サイト、大学のキャリアセンターなどでキャッチできます。

専門活用型インターンシップは早期選考につながることもある

大学4年生になる春休み以降に行われる「専門活用型インターンシップ」は、評価によって早期選考の案内を受けることが可能です。内閣官房の就活スケジュールに関するページでは、専門活用型インターンシップについて以下のように記載されています。

専門活用型インターンシップ(2週間以上)で春休み以降に実施されるものを通じて高い専門的知識や能力を有すると判断された学生については、そのことに着目し、3月から行われる広報活動の周知期間を短縮して、6月より以前のタイミングから採用選考プロセスに移行できることとする。

専門活用型インターンに参加すれば必ず早期選考につながるとは限らないものの、努力次第では早めに内定を獲得できる可能性があります。

インターンシップについては、「インターンシップは内定に直結する?参加経験を活かす7つのポイントを解説」の記事も参考にしてみてください。

参照元

内閣官房

2026年(令和8)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請

かんたん1分!無料登録就活の不安について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

まだ間に合う!「何もしてない」と感じたらやるべき27卒の就活準備

ここでは、27卒の人が就活成功に向けて今すぐ始めたい準備を解説します。「何から始めればいいか分からない」という人は、以下で紹介する順番に就活準備に取り組んでみてください。

1.自己分析

自己分析とは、自分の価値観や考えを整理する作業のことです。自分に合う業界・職種や企業を選ぶための指針になったり、選考でのアピール材料を見つけられたりする作業のため、必ず就活準備の最初に行いましょう。

自己分析をする際は、以下の点を切り口に自分を見つめ直してみましょう。

・印象に残っている出来事やエピソードは何か

・過去に熱中したことは何か

・自分らしさを発揮した場面は、いつ、どのような状況であったか

・周りからどのような人と言われるか

・3年後、5年後、10年後どのようなキャリアを積んでいたいか

さまざまな視点で自分の経験を整理したうえで、「なぜ熱中したのか」「困難をどうやって克服したか」などそれぞれのエピソードを掘り下げます。「アパレルのバイトが楽しかった→接客が好きだから→人の悩みを聞いて解決策を提案するのが好き」のように、自問自答を繰り返すことで自分の好きなことや強み、価値観を明確にすることが可能です。

なお、自己分析は一度行って終わりではありません。忘れていたことを思い出したり、就活を進めるうちに新たな自分の特徴が見えたりするため、定期的に行う必要があります。

2.業界研究

業界研究は自己分析と同様、早い段階で取り掛かりたい就活準備の一つです。作業を進める際は以下の観点で、視野を広くもって研究してみてください。

・世の中にある業界の種類

・業界の市場規模や企業のシェア

・業界の将来性や課題

・ほかの業界との関係

・業界にある企業

面接では業界を志望した理由を聞かれる場合もあるため、他業界との差別化を意識したリサーチが大切です。まずはさまざまな業界の概要を幅広く調べたうえで、興味関心のある業界をピックアップして深掘りしてみましょう。

3.職種研究

就活では、職種のリサーチも重要です。

たとえばアパレル業界一つとっても、「バイヤー」「デザイナー」「店舗スタッフ」などさまざまな職種が活躍しています。「思っていた仕事と違った」というミスマッチを避けるためにも、業務内容ややりがい、将来のキャリアパスなどを調べましょう。

新卒で希望する職種に配属されるかは企業次第ですが、職種研究を通じて就職後のキャリアを具体的にイメージできていると、面接でポテンシャルや意欲をアピールしやすくなります。

4.企業研究

業界研究でピックアップした気になる業界のなかから、企業研究で自分と相性の良い企業を絞り込みましょう。企業研究では、以下の項目を中心にできる限り詳しくリサーチするのがポイントです。

・企業の基本情報

・志望企業の事業内容や職種

・業界内での立ち位置

・企業のビジネスモデル

・企業が求める人物像

業界に関する新聞や書籍、企業のWebサイトなど複数の媒体を活用することで、多角的な視点から企業への理解を深められます。後述する説明会やOB・OG訪問、インターンシップなども企業理解を深める有効な手段です。

また、企業研究では自分が応募したい企業だけを調べるのではなく、競合他社と比較してみるのもポイント。その企業の特徴や強みがより明確になるため自分と企業の相性を判断しやすくなったり、応募書類や面接の内容を考えるときのヒントになったりします。

5.各種説明会への参加

就活準備として、会社説明会や合同説明会といったイベントに参加してみましょう。企業の採用担当者から直接話を聞ける機会となるため、社風や働く人の雰囲気を知るのに適しています。

企業が開催する会社説明会や見学会では、その企業について深く知れるのが魅力です。事業内容や実際の働き方などを詳しく確認したいときに活用しましょう。

一方、合同説明会はさまざまな企業が集まるイベントのため、これまで知らなかった企業と出会えるのが魅力。「まずはさまざまな企業の話を聞きたい」「効率的に情報収集したい」ときに便利です。

27卒向けに数多くのイベントや説明会が開催されているので、興味のあるものがないかインターネットやキャリアセンターで調べてみましょう。

6.OB・OG訪問

OB・OG訪問は、大学の卒業生である先輩から勤務先の企業情報や働き方、就活のアドバイスなどリアルな情報を知れる貴重な機会です。企業説明会とは異なる目線で働くうえでの本音を教えてもらえるため、OB・OG訪問を行うことで自分の働くイメージがより明確になります。

OB・OGの知り合いがいない場合には、大学のキャリアセンターに相談すれば紹介を受けられるでしょう。「OB・OG訪問とは?意味からメリット・流れ・質問例まで就活生向けに解説」の記事でOB・OG訪問のメリットや質問例などをまとめているので、参考にしてみてください。

7.インターンシップへの参加

志望企業でインターンシップが開催されている場合は、なるべく参加しましょう。社員の普段の姿に触れたり会社の雰囲気を知ったりすることで企業との相性を判断できるほか、就業体験を通じて希望する業界・職種に関する自身の適性を判断できます。

先述した就業体験をともなうインターンシップ以外に、オープンカンパニーを活用するのもおすすめです。就業体験はないものの、社員との交流会や職場の見学、グループワークなど、企業によって特色あるプログラムで企業理解を深められます。1日で行われるので、効率的に企業情報を収集できるでしょう。

3年生の3月までインターンに参加する人は多い

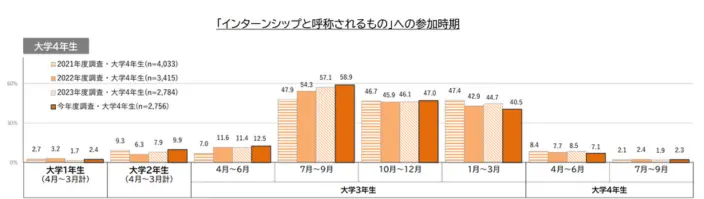

インターンシップは明確に「いつまでに受けないと遅い」ということはありません。内閣府の調査によると、大学4年生がインターンシップに参加した時期は以下の通りです。

引用:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)(p.7)」

上記より、3年生の3月までインターンシップに参加している大学生が40%ほどいることが分かります。また、就活が本格化する大学4年生の4月以降は減少傾向にあるものの、4~6月は7%ほど、7~9月は2%ほどの学生がインターンに参加。このことから、就活が本格化したあともインターンシップに参加することは可能と推察できます。

そのため、「今からじゃ遅いかも」と諦めるのではなく、積極的にインターン情報を集めることが大切です。先述した採用選考につながるタイプのインターンも含めて、前向きに検討してみてください。

8.エントリーシート・履歴書対策

自己分析や業界・企業研究などを行ってある程度応募する企業が定まったら、応募書類の作成準備も事前に済ませておくのがおすすめです。

エントリーシートや履歴書対策を怠ると書類選考に通過できなかったり、通過できたとしても面接で効果的なアピールができなかったりします。そのため、企業がチェックしている以下のポイントを参考に、企業ごとに応募書類を作りこむ必要があるのです。

・自社と相性の良い人材か

・入社後どのように活躍してくれるか

・分かりやすい文章が書けるか

・入社意欲があるか

・社会人としての基本的なマナーが身についているか

・学歴や資格など、客観的に見た能力があるか

企業の採用担当者目線を忘れずに、相手が求めている情報を分かりやすく盛り込みましょう。

応募書類やエントリーシートの効果的な書き方のコツ

面接官の興味を惹く応募書類やエントリーシートを作成するには、アピールしたいことが端的に伝わる書き方をする必要があります。志望動機やガクチカ、自己PRなどを書くときは、以下の流れを意識してみてください。

| 書き方 | 例文 | |

| 1 | その文章で伝えたい結論を一言で伝える | 私の強みは、周囲を巻き込み課題を解決する「推進力」です。 |

| 2 | 結論を裏付けるためのエピソードや根拠を述べる | 飲食店でのアルバイト中、回転率の低さを改善するため、スタッフ全員で共有できる接客マニュアルを自主的に作成しました。 |

| 3 | 結論で述べたことを会社や仕事でどう活かすか述べて締めくくる | 推進力を活かし、御社の営業職としてお客様の課題に対しスピーディーに提案を行い、成果に貢献したいと考えています。 |

エピソードでは、「回転率の改善によって売上が20%アップした」「取り組みが評価されて教育係を任された」のように具体的な成果を示すのがおすすめです。自己PRの書き方は「大学生必見!自己PRの書き方や好印象につながる経験別の例文を解説」の記事で解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

9.筆記試験対策

各種リサーチや応募書類の作成準備を済ませたあとは、筆記試験対策をしましょう。社会人に必要な基礎学力や教養があるかを判断するために、選考の初期段階で筆記試験またはWebテストを行う企業は多いといえます。

試験内容はSPI試験や玉手箱、企業が独自に作成したテストなど、企業ごとに異なるのが特徴です。過去の採用情報や募集要項、口コミサイトやOB・OGからの情報などをもとに、使用される種類の試験対策をしておきましょう。

10.面接対策

就活の準備として欠かせないのが面接対策です。面接では次のような項目から就活生のポテンシャルやマナー、意欲を確認しているため、本番で自分の人柄や意欲を効果的に伝えられるようにしておく必要があります。

・第一印象は良いか

・社会人としてのマナーが身についているか

・コミュニケーション能力があるか

・人柄や雰囲気は企業に合うか

・入社意欲が伝わるか

・企業が求めるスキルを所持しているか

効果的な面接対策を行うには、模擬面接がおすすめです。友人に面接官役をしてもらったり就活セミナーに参加したりすることで経験を積めるほか、話し方や振る舞いについて客観的なアドバイスをもらえます。

なお、手軽な面接対策には動画撮影がおすすめです。話すスピードや視線、身振り手振りなど、自分の姿を客観的に捉えたうえで改善点を洗い出せるでしょう。

就活費用の貯金も大切

就活準備の一環として、就活費用の貯金も計画的に行いましょう。なぜなら、就活イベントに参加したり面接を受けたりするためには交通費や宿泊費、昼食代などが掛かるからです。また、就活に必要なリクルートスーツやバッグなども購入する必要があります。

アルバイトをしながら就活を行うのは大変なため、事前に貯金しておくのが望ましいでしょう。

経済的に余裕がない場合は、必要最低限のものだけを事前に準備しておき、就活が始まってから足りないものを買い足すのがおすすめです。オンライン面接を活用したり、企業訪問や面接をできるだけ同じ日にまとめて交通費を節約したりする方法もあります。

選考対策やスケジュール管理など、就活の悩みと対処法は、「就活でよくある悩み20選!不安になる理由や解消法もご紹介」の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録就活の不安について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

27卒の人が効率的に就活を成功させるための5つのポイント

ここでは、「27卒で就活を何もしていない」「今からどうすれば周りに追いつく?」とお悩みの人に向けて、就職を成功に導くために押さえておきたいポイントを5つ紹介します。

焦らずに就活に取り組めば、内定を獲得することは十分に可能です。以下のポイントを意識しつつ、できることから始めてみましょう。

1.早めに就活を始める

就活を成功させるためには、1日でも早く行動しましょう。27卒の就職活動は3月以降に本格化するため、応募可能な企業はまだ十分にあります。

「いつから就活すべき?」と悩みつつも行動に移せないでいると、インターンや説明会などのイベントを終わらせたり、選考の応募を締め切ったりする企業が増えていく一方です。できるだけ多くの選択肢から自分に合った企業を見つけ出すためにも、思い立った瞬間から就活準備を進めることをおすすめします。

2.視野を広げてエントリー数を増やす

27卒の就活を効率的に進めるために、視野を広げて企業探しを行い、積極的にエントリーしてみるのがおすすめです。

ただし、エントリーした企業は必ずしも選考を受ける必要はありません。少しでも興味のある企業にエントリーしておけば、説明会や選考の情報を受け取れるようになります。説明会に参加したり企業情報を調べたりしたうえで、選考に参加するかどうか判断しましょう。

また、有名企業や大手企業にこだわらず、中小企業やベンチャー企業も含めて幅広くエントリーするのがポイントです。企業規模にかかわらず相性の良い企業が見つかることはあるため、自ら可能性を狭めずに就活に取り組んでみてください。

3.内定直結型のイベントに参加する

就活中に行われるイベントには、「内定直結型」と呼ばれるものもあります。企業の採用担当者から話を聞く流れは一般的な合同説明会と同様ではあるものの、その場で選考を受けられたり、エントリーシートを提出せずに選考に進めたりと短い選考フローで内定獲得を目指せるのが魅力です。

イベント内で選考が行われ、実践で面接やグループディスカッションなどの経験を積めるメリットがあります。興味のある業界がある場合は積極的に参加してみましょう。

4.選考結果の振り返りと改善を行う

就活を最短距離で進めるコツは、選考結果の振り返りと改善を毎回行うことです。たとえば、以下のように改善点を整理します。

・自己PRのエピソードが抽象的だった

・面接でダラダラと話してしまった

・緊張し過ぎて思うように言葉が出てこなかった

・志望動機を深く言及されて回答に困った

うまくいかないことには必ず原因があります。振り返りを行って改善すればスムーズな伝え方が身についたり、臨機応変に対応できるようになったりし、面接がうまくいくようになるものです。

書類選考・面接のいずれにおいても、うまくいかない原因を必ず振り返り、次に活かす姿勢をもち続けましょう。

5.就職エージェントを利用する

27卒の就活を効率的に進めたいなら、就活のプロである就職エージェントの力を借りるのもおすすめです。就職エージェントは、キャリアアドバイザーによるカウンセリングをもとに、あなたに合った求人紹介や選考対策を実施してくれます。

多数の就職支援に携わってきたキャリアアドバイザーのサポートを受け、不安や疑問を解消したうえで自信をもって内定獲得を目指すことが可能です。

「就活エージェントとは?サービス内容や利用のメリット・デメリットを解説」では、就職エージェントの活用方法をまとめています。あわせて参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録就活の不安について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

28卒の就活はいつから何をやる?大学3年生のスケジュール

27卒の動向を知り、自分の就活に活かしたいと考えている28卒の方に向け、大学3年生のスケジュールを紹介します。現在の就活は早期化・長期化の傾向にあり、大学3年生の春からの動き出しが重要です。一般的な年間スケジュールを把握し、見通しを立てておきましょう。

大学3年生の5月まで/就活の準備期間

大学3年生の5月までは、就活の準備期間です。自己分析と企業研究を進め、大学3年生の6月から始まるサマーインターンシップに参加する企業を決めましょう。

また、企業によってはインターンシップに選考がある場合も。応募する企業が決まったら募集要項を確認し、必要に応じてエントリーシートや筆記試験、面接などの対策を進めることが大切です。

大学3年生の6~9月/サマーインターンシップに参加

大学3年生の6〜9月ごろは、サマーインターンシップに参加する時期です。サマーインターンシップは6〜7月ごろにかけて募集が行われ、7〜9月にプログラムが実施されます。

インターンシップに参加するメリットは、以下のとおりです。

・企業の理解が深まる

・実際の業務を体験できる

・企業や社員の雰囲気を体感できる

・適性の判断に役立つ

・志望動機の作成に役立つ

・別途選考に呼ばれる場合もある

就業体験をともなうインターンシップは企業理解や働くイメージが深まりやすく、本選考にも役立ちます。ただし、1週間~2週間以上のまとまった期間で開催されるため、厳選して参加する必要があるでしょう。プログラム内容や日程をしっかり確認し、自分の希望する内容のインターンを選びましょう。

大学3年生の9~1月/秋冬インターンシップに参加

大学3年生の9~1月は、秋冬インターンシップに参加できる期間です。サマーインターンを行っていなかった企業がイベントを開催したり、夏とは異なるプログラムのインターンが開催されたりするため、こまめに情報収集を行いましょう。秋冬インターンシップに参加するメリットは、以下のとおりです。

・サマーインターンシップよりも倍率が低い傾向がある

・サマーインターンシップの反省を活かして取り組める

・企業理解をさらに深められる

秋冬インターンシップは夏に比べ、より実際の業務に近い内容のプログラムが組まれる場合があります。積極的に参加し、エントリー候補となる企業の幅を広げましょう。

大学3年生の10月/外資系やマスコミなどの早期選考が開始

大学3年生の10月ごろには、一部の外資系企業やマスコミ系企業の早期選考が始まります。10月から説明会や募集が始まり、年末ごろから年明けまでに選考を行う企業も。志望する業界が早期選考を行っている場合は、企業の採用サイトや就活サイトの企業ページなどで早めに情報収集を行いましょう。

早期選考の受け方は、「早期選考はどうやって受ける?見つける方法や必要な準備を知っておこう!」の記事で解説しています。あわせてご覧ください。

大学3年生の3月以降/本格的な就職活動が開始

大学3年生の3月以降は、先述したように企業の広報活動が解禁され、本格的な就職活動が開始されます。2月までに就活準備や気になる企業へのインターンシップ参加などをある程度済ませておくと、3月以降は効率的に選考への応募や面接対策などができるでしょう。

また、この時期には早期内定を得る大学3年生もいます。どうしても焦ってしまいがちですが、そのようなときこそ「就活を終えるタイミングは人それぞれ」と気持ちを落ち着かせ、周りと比較せず進めていくことが大切です。早く終わらせることが良いわけではないため、自分が納得いくまで粘り強く続けましょう。

28卒の就活については、「就活はいつから?28卒向けのスケジュールと今からできる準備を紹介」の記事を参考にしてみてください。

かんたん1分!無料登録就活の不安について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

キャリアアドバイザーから就活開始時期に関するアドバイス

就活をいつから始めるべきか悩んだときは、まず卒業年度の動向やスケジュールの確認から行うのがおすすめです。志望する業界や企業の選考スケジュールと内定が出る時期を事前に把握しておくと、募集期間を逃すリスクを抑えられます。

また、大学3年生以降の方は、できるだけ早い段階で自己分析や企業研究といった就活準備を始めましょう。就活のゴールは内定獲得ではなく、自分に合った企業での活躍です。強みを活かせる企業への就職を実現するためには、自己分析や就活の軸の整理が欠かせません。

自己理解があいまいな状態で就活を進めても、自分に合っているか分からない企業へのエントリーを続ける「やみくも就活」の原因になります。就活が終わらないとモチベーションが下がるだけでなく、不要な書類の作成など非効率にもつながるため、早めの準備が大切です。

就活のゴールについては、「就活のゴールって何?内定獲得だけに捉われず自分の目標を設定しよう」の記事をご覧ください。

かんたん1分!無料登録就活の不安について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活に出遅れたと悩む27卒のあなたへ

27卒で「まだ就活を始めていない」「内定がない」と悩んでいる方は、今から行動に移しましょう。27卒の就活が本格的に始まる3月にはまだ間に合うため、悲観せずに積極的に行動すれば納得いく就活ができる可能性は十分にあります。まずは自己分析や企業研究、選考情報の収集などから始めましょう。

ただし、「一人でできる気がしない」「やり方が分からなくて一歩踏み出せない」という場合は、就活のプロである就職エージェントにご相談ください。キャリアチケット就職エージェントでは、就活成功に向けたさまざまなサポートをしています。

「就活をいつから始めるべき?」「自分は何をすれば良い?」といった悩みにお答えし、プロの目線から具体的なアドバイスを実施。ヒアリングを通してあなたに合った企業をご紹介したうえで、内定獲得に必要な書類選考のアドバイスや面接対策なども行います。就活の細かな不安や疑問を解消し、効率的に内定獲得を目指せるでしょう。

サービスはすべて無料のため、まずはお気軽にご相談ください。

かんたん1分!無料登録就活の不安について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活をいつから始めるか悩んでいる27卒向けのQ&A

就活を意識し始めると、「周りと比べて遅れているのではないか」「今からでも間に合うのか」といった不安が尽きないものです。ここでは、就活をいつから始めるべきか悩んでいる27卒の方に向けて、よくある質問にお答えします。

Q. もうすぐ4年生なのに就活準備してない…これってやばい?

A.「やばい」と焦る必要はないものの、できるだけ早く行動に移す必要があります。まずは自己分析や業界・企業研究を行いながら、合同説明会や企業説明会といったイベントに参加してみましょう。

多くの企業は大学3年生の3月から採用活動を本格化させるため、「もうすぐ4年生になる」という段階では応募可能な企業が豊富にあります。「もう遅いかも」「内定を得ている人もいるのに…」と悲観し過ぎず、応募可能な求人に目を向けてみてください。

Q. みんなはいつから選考に応募しているの?

A.内閣府の調査によると、就活生が初めて採用面接を受けた時期としてもっとも多かったのは、大学3年生の3月でした。大学4年生になる前から選考に応募している就活生が多いようです。

ただし、外資系やマスコミ、IT業界などの一部企業では、3年生の10月ごろから早期選考を行っているところも。平均にとらわれずに、自分の志望する業界や企業の採用選考がいつから始まるのか、しっかりリサーチしておくことが大切です。

参照元

内閣府

学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査

Q. 就活に出遅れた…短期間で効率よく就活を進めるコツはある?

A.短期間で効率よく就活を進めたいなら、多くの企業にエントリーしたり内定直結型のイベントに参加したりして、積極的に情報収集や選考参加を行うことが大切です。特に内定直結型のイベントでは、その場で選考を受けられたりエントリーシートの提出が免除になったりします。複数社が参加しているため、企業探しと選考を平行して進めることが可能です。

また、就職エージェントに相談するのもおすすめの方法の一つ。就職活動のプロが一人ひとりに合った企業を厳選して紹介したうえで、内定獲得までマンツーマンでサポートしてくれます。

かんたん1分!無料登録就活の不安について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。