このページのまとめ

- グループディスカッションの練習は、場の雰囲気や進行の流れに慣れるために必要

- 就活セミナーなどのイベントで、グループディスカッションの練習ができる

- グループディスカッションの練習は、本番を想定して緊張感を持って取り組むことが大切

「グループディスカッションの効果的な練習方法が分からない」「本番でうまく議論できる自信がない」と悩んでいる就活生も多いでしょう。グループディスカッションは、いきなり参加すると慌てやすいため、事前練習で雰囲気に慣れておくことが大切です。

この記事では、グループディスカッション攻略に役立つ練習法13選を紹介します。最後まで読めば選考通過に向けてしっかりと練習でき、志望企業の内定につなげられるでしょう。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- グループディスカッション(GD)通過には練習が必須

- グループディスカッションの練習を始める時期

- グループディスカッションの練習前に確認したいこと

- グループディスカッションの基本的な流れ

- グループディスカッションでよく使われる役割

- グループディスカッションの参加人数と所要時間

- グループディスカッションの練習が必要な5つの理由

- 1.議論に参加しやすくなる

- 2.姿勢や話し方の癖に気付ける

- 3.論理的な話ができるようになる

- 4.議論の和を乱す「クラッシャー」にも対応できる

- 5.幅広いテーマに対応できるようになる

- グループディスカッションの練習で意識するポイント

- 1.基本的なビジネススキルがあるか

- 2.論理的思考力の持ち主か

- 3.チームワークを大切にできるか

- 4.コミュニケーション能力はあるか

- 5.気配りができるか

- 6.積極的に自分の意見を発言できるか

- 7.テーマに対して考え抜く力があるか

- 8.業界や職種に合ったスキルを持っているか

- グループディスカッション攻略につながる練習法13選

- 1人でできるグループディスカッション練習法6選

- 実践形式のグループディスカッション練習法7選

- グループディスカッション攻略のための情報収集のコツ

- 1.ニュースや新聞から最新の情報を得る

- 2.SNSの投稿でさまざまな人の意見を学ぶ

- 3.業界や職種に特化した情報をチェックする

- オンライングループディスカッションの練習・準備方法

- Web会議ツールの操作方法を覚える

- カメラ映りや背景設定を確認しておく

- 通信・機材トラブルに備える

- 大きめの声量とリアクションを意識する

- グループディスカッションの練習でお悩みの就活生へ

グループディスカッション(GD)通過には練習が必須

就活生のなかには「グループディスカッション(GD)は運要素が強いから練習は必要ない」と考えている人もいますが、そうとは言い切れません。

たしかに、グループディスカッションにおける議論のテーマやメンバーの詳細は、選考当日に伝えられるため、合否には多少運要素が絡みます。だからといって、練習や対策をせず選考に挑んでしまうと、当日全く話せなかったり、的外れな発言をしたりしてマイナス評価につながりかねません。

制限時間があるなかで初対面のメンバーと意見をすり合わせながら結論をまとめるのは、非常に難しい作業です。そのため、どのようなテーマ・メンバーでも対応できるように、練習を重ね、グループディスカッションにおける効果的な立ち回り方を予習しておきましょう。

グループディスカッションの練習に向けて、よくあるテーマを知っておくのも大切です。よく使用されるテーマを「就活のグループディスカッションで頻出するテーマとは?対策法も解説!」の記事で紹介しているので、練習前にチェックしておきましょう。

グループディスカッションの練習を始める時期

グループディスカッションの練習は、大学3年生の春〜夏ごろには取り組み始める必要があります。

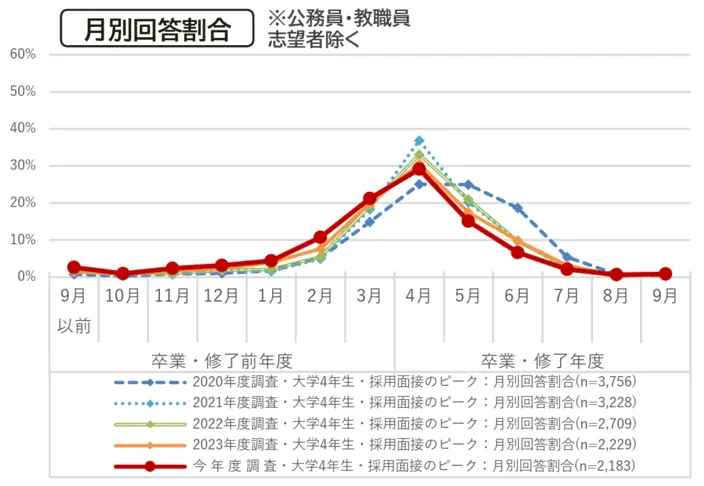

グループディスカッションは、採用面接の一種として選考プログラムに組み込まれるのが一般的です。内閣府の資料「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書」によると、就活生が採用面接を受けるピーク時期は、大学4年生の4月なので「もう少し遅めに対策を始めても間に合う」と考える学生もいるでしょう。

引用:内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(68p)」

しかし、グループディスカッションは、インターンシップで実施される場合もある選考プログラムです。そのため、就活の本格的なスタートに照準を合わせて対策していると、サマーインターンの選考に間に合いません。

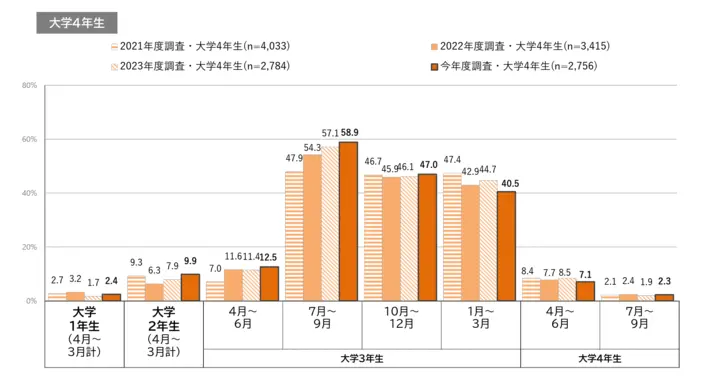

なお、インターンシップへの参加時期に関する調査では、「大学3年生の7月~9月」の回答割合が最も高い結果でした。

引用:内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(38p)」

上記のデータから、サマーインターンに参加する場合は、大学2年次や3年生の春ごろから余裕を持ってグループディスカッションの練習に取り組む必要があるといえるでしょう。

インターンシップの概要や種類、選び方などを詳しく知りたい人は、「就活のインターンとはどんなもの?種類・選び方・参加するメリットを解説」もあわせて参考にしてください。

参照元

内閣府

学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

グループディスカッションの練習前に確認したいこと

グループディスカッションとは、いわゆる企業で行われる会議です。会議とは、出席している人全員で議題を解決(結論)に導く作業を意味します。「グループディスカッション=会議」であれば、意見を述べない人の評価は当然低くなるでしょう。

グループディスカッションにおけるゴールは、与えられたテーマに関して選考を受ける複数人で議論し、グループとしての結論を出すことです。

出題例としては「インバウンドをターゲットにしたベンチャー企業のビジネスモデルを構築してください」といった企業が今後取り組むべき新規事業を提案するタイプや、「新店舗を出店するならばどこが最適な場所か」と多数の候補のなかから選択させる議題などがあります。

上記のようなテーマをもとに、決められたメンバー・時間内で論理的に結論を導き出す選考プログラムがグループディスカッションです。

グループディスカッションの基本的な流れ

グループディスカッションは、一般的に次のような流れで進みます。

2.議論テーマとルールの説明

3.グループ内の自己紹介

4.役割分担

5.ディスカッション開始

6.意見のまとめと発表準備

7.話し合った結論の発表

なお、企業によって選考の細かい流れは異なります。なかには、メンバーを変えて複数回の議論を求めたり、企業側が役割を指定したりするケースもあるため、さまざまな状況に対応できるようにシミュレーションを重ねましょう。

「GDとは何か?基本的な流れや種類ごとの特徴を知って本番に備えよう!」の記事では、グループディスカッションの種類についてもまとめています。あわせてご覧ください。

グループディスカッションでよく使われる役割

グループディスカッションでは、就活生に役割を分担してテーマを話し合います。主な役割は以下のとおりです。

・タイムキーパー

・書記

・アイデアマン

・監視役

なお、グループディスカッションのメンバーは事前に発表されるわけではないため、自分が得意としている役割を必ずしも担当できるとは限りません。どの担当であっても自分の長所をアピールできるよう、苦手な役割も事前準備で対策しておきましょう。

グループディスカッションの役割について詳しく知りたい人は「グループディスカッションの役割と向いている人の特徴は?評価されるコツも」もあわせてご確認ください。

グループディスカッションの参加人数と所要時間

グループディスカッションのグループの人数は、企業によって異なります。一般的には、2〜5名の就活生で行うケースが多いですが、6〜10名の比較的大人数で議論するケースもあるようです。

また、グループディスカッションの所要時間は、平均30〜45分前後で設定されています。なかには、10〜20分と短めに設定しているケースもあるため、状況に応じた時間配分を意識しましょう。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

グループディスカッションの練習が必要な5つの理由

面接対策で模擬練習が有効なように、グループディスカッションでも本番想定のシミュレーションは効果的です。本番の雰囲気や緊張感を再現した環境で、議論の練習を繰り返し行えば、選考当日に向けて万全の体制が整うでしょう。

ここからは、グループディスカッションの練習によって得られる5つの効果を解説します。練習のモチベーションを高めるためにも、効果やメリットを正しく理解しておきましょう。

1.議論に参加しやすくなる

グループディスカッションの練習を繰り返し行えば、本番でもしっかりと議論に参加できるようになります。場の雰囲気に慣れるため、緊張感のある状況でも落ち着いて発言できるようになるでしょう。

しかし、グループディスカッションの雰囲気に慣れていないと、発言するタイミングが分からず、議論にうまく参加できない場面が増えます。自信を持って議論に参加できるように、本番を想定した練習によって経験を積んでおきましょう。2.姿勢や話し方の癖に気付ける

グループディスカッションの練習は、自分の改善点を探すためにも役立ちます。練習の風景を振り返れば、評価を下げてしまう可能性がある自分の姿勢や話し方の癖にも気付けるでしょう。

たとえば、議論で相手のほうを見ず、うつむいて話すと好印象につながりません。また、相手の話を聞かない、自分が一方的に話し続けるなど、参加姿勢の問題も改善しておいたほうが良いでしょう。

自分の姿勢や立ち振る舞いは、練習で確認しておかないとなかなか自分で気付けません。だからこそ、何度も練習を重ね、改善に取り組む必要があります。

3.論理的な話ができるようになる

議論の練習を重ねると、論理的な話し方も身につくようになります。相手を納得させられる話し方ができるようになれば、グループディスカッションでの評価も上がるでしょう。

グループディスカッションでは感情的に話すのではなく、誰もが理解できる論理性が必要です。日常生活において論理的に話す機会はなかなかないので、グループディスカッションの練習を通じて身につけておきましょう。

論理的な話し方をするためには、ロジカルシンキングの考え方が求められます。論理的思考を身につけるコツを「ロジカルシンキングとは?就活に役立つ効果的なトレーニング方法」の記事で解説しているので参考にしてください。

4.議論の和を乱す「クラッシャー」にも対応できる

練習であらゆる状況に慣れておけば、議論の輪を乱す「クラッシャー」にも対応できます。クラッシャーによくある特徴は、以下のとおりです。

・周囲の意見を否定だけする

・感情的で議論にならない

クラッシャーに出会ってしまうと、どのように動けばよいか分からず、議論自体が崩壊してしまう可能性もあります。事前に練習しておけば、本番でクラッシャーに出会った場合も落ち着いて対応できるでしょう。相手のペースに巻き込まれないように、冷静な対処を心掛けると効果的です。

クラッシャーに対するおすすめの対処法は、「グループディスカッションクラッシャーとは?遭遇したときの対策方法」の記事で紹介しているのでご確認ください。

5.幅広いテーマに対応できるようになる

異なるジャンルのグループディスカッションを経験しておくと、幅広いテーマで議論できるようになります。グループディスカッションは当日までテーマが分からない場合が多いため、さまざまなジャンルを経験しておくことが重要です。

普段から練習しておけば、どのようなテーマが来ても落ち着いて議論に参加できます。また、複数のテーマに触れることで自分なりの考えを持て、説得力のある話もできるようになるでしょう。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

グループディスカッションの練習で意識するポイント

グループディスカッションにおいて、企業は基本的なビジネススキルや論理的思考力、コミュニケーションスキルの有無など、就活生のさまざまな能力を評価しています。選考で高評価を得るためには、企業の評価ポイントを意識した練習が必要です。

ここからは、グループディスカッションのなかで企業が評価している8つのポイントを紹介します。選考を進めるにあたって、企業側がどのような部分を重視しているのか理解し、グループディスカッションの練習・対策に役立てましょう。

1.基本的なビジネススキルがあるか

グループディスカッションを通して、企業は参加した就活生に基本的なマナーやビジネススキルが備わっているか確認しています。具体的には、以下のような項目から入社後企業の顔となっても問題ない人物か判断しているのです。

・スマートフォンの音を切っているか

・座っているときの姿勢や態度は適切か

・適切にコミュニケーションが取れているか

・相手を不快にさせない身だしなみができているか など

また、話の聞き方や話し方も高評価につながるポイントです。具体的には、以下のようなポイントを意識しましょう。

・速度を意識して話す

・相手の意見を受け止めてから自分の意見を述べる など

平常時にはできることでも、議論が白熱してくると疎かになってしまう可能性があります。普段どおりの話し方ができるように、繰り返し練習に臨みましょう。

なお、社会人としての心構えやマナーについて詳しく知りたい人は、「社会人としての心構えとは?具体例10選や面接での答え方を解説」もあわせてご確認ください。

2.論理的思考力の持ち主か

グループディスカッションでは、就活生が行う議論の様子から論理的思考力(ロジカルシンキング)の有無も見られています。

ビジネスの世界において、論理的思考は必要不可欠なスキルです。グループディスカッションではメンバーの意見を受け止め、自分の意見も伝えながら結論を導き出す必要があるため、筋道を立てた話ができるかどうかが重要となります。

そのため、原因を究明し改善策を模索する、あるいは対抗する相手の考え方を覆す説得ができる論理的思考力のある就活生は、多くの企業から高評価を得られる可能性が高いでしょう。

3.チームワークを大切にできるか

いかにチームと協力しあい、物事をスムーズに進められるかという点もビジネスの現場では大切です。そのため、選考の際には「どんな結論が出されたか」よりも「どのように話し合ったうえで結論に至ったのか」という過程を重視され、グループの協調性が見られています。

「自分は積極的だ」という自覚がある人のなかには、つい自分の意見を押し通してしまう人もいるでしょう。自己中心的という印象にならないよう、グループメンバーの意見を尊重したうえで1つの意見にまとまるよう、協調性をアピールする必要があります。

1人だけ選考を突破しようといった魂胆から悪目立ちするのは、逆効果になると心掛けましょう。

4.コミュニケーション能力はあるか

コミュニケーション能力の高さも、グループディスカッションを通して評価されている項目の一つです。たとえば、グループ内にクラッシャーがいる場合、コミュニケーション能力を駆使してうまく対処できるかどうかで採用担当者の評価は大きく変わります。

入社後、どのような職種に就く場合でもコミュニケーション能力は必要になるため、ほかの学生と適切な接し方ができる就活生ほど高評価が期待できるでしょう。

5.気配りができるか

グループディスカッションでは、グループ内のメンバーに対する気配りも注目されています。

たとえば、緊張して口を開けない人に「あなたはどう思いますか」と話を振ったり、良い意見には「素晴らしい意見だね」と共感したりするとディスカッションが盛り上がり、チーム内の雰囲気も和やかになるでしょう。

採用担当者はこのような細かい点も評価しているため、自分だけを良く見せたいと振る舞うのは避けるのが懸命です。メンバーと一緒に議論を良いものにするための努力を心掛けましょう。

6.積極的に自分の意見を発言できるか

グループディスカッションでは積極性もチェックされています。相手の意見を受け入れる姿勢は重要ですが、人に同調し過ぎてもマイナス評価につながるため、適切なタイミングで自分の意見を述べましょう。

日本では謙虚さが美徳とされる傾向にありますが、ディスカッションでは謙虚さは消極的と捉えられるケースがあります。「意見が思いつかないほど知識不足」「主体性が見られない」など、マイナスな印象を回避するためにも、消極的と自覚している人は特に積極的な発言を意識しましょう。

7.テーマに対して考え抜く力があるか

ビジネスの世界では解決しなければならない問題が次々に訪れます。そのため、日頃から課題意識を持ち、自発的に解決していく力が必要です。

グループディスカッションの場でも同じように、問題を深く追求し、解決策を提案できるかどうかが評価のポイントとなります。

8.業界や職種に合ったスキルを持っているか

就活では、選考を受ける業界によって重要視されるポイントが異なるため、応募企業に合わせたスキルのアピールが必要です。

また、同じ業界・企業でも職種が違えば、評価されるポイントは変わります。たとえば、クリエイティブな職種の選考を受ける際には、「発想力」が求められ、営業職では「相手のニーズを見抜き、提案する力」が重要視されるでしょう。

高評価を得るためには、応募先の企業がどのような人物を求めているか、判断基準をどこに設けているかなど、選考を受ける企業が重視するポイントを把握しておく必要があります。企業のWebサイトに掲載されている社風や募集要項をチェックして、選考通過につながるアピール方法を編み出しましょう。

なお、企業が求める人物像や評価されるスキルを知るためには、企業研究を十分行う必要があります。企業研究の手順やコツを詳しく知りたい人は、「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」もあわせて参考にしてください。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

グループディスカッション攻略につながる練習法13選

グループディスカッションの練習法には、複数人で行う実践形式の方法だけでなく、1人でできる対策もあります。評価につながるスキルを網羅的に得るためにも、さまざまな練習方法を試してみましょう。

ここでは、グループディスカッションの選考通過に役立つ練習法を13個紹介します。グループディスカッションの練習方法で悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

1人でできるグループディスカッション練習法6選

1人でできるグループディスカッション練習法は、対策アプリ・書籍を活用した基礎学習や、ニュース・テーマのリサーチなど情報収集がメインです。ここからは、グループディスカッションの個人練習法を6つ紹介します。

1.グループディスカッション対策アプリを活用する

1人でグループディスカッションの練習を進めたい人は、対策アプリの活用がおすすめです。

グループディスカッションの頻出テーマから、シミュレーション問題を出題してくれるアプリを活用すれば、隙間時間に議論の練習や論理的思考力を身につける訓練ができるでしょう。

なかには、模範回答を教えてくれたり、フィードバック機能やタイマー機能が搭載されていたりするアプリもあるため、実践形式の個人練習も可能です。

ただし、アプリを使った練習をしただけでは、本番の雰囲気に慣れる訓練ができないため、選考通過につながる十分な対策とはいえません。個人練習の成果を本番で発揮するためにも、アプリで議論の基礎を身につけたうえで、実践形式の模擬グループディスカッションに参加しましょう。

2.YouTubeの動画を参考にする

グループディスカッションの基礎を身につける方法として、YouTube動画も参考になります。

YouTubeには、グループディスカッションに関する解説動画や選考通過のポイントをまとめた動画が複数公開されています。なかには、本番に近い環境で議論している様子を収めた動画もあるため、選考の雰囲気や流れを知りたい場合に役立つでしょう。

また、議論がうまい人の練習風景はもちろん、失敗例も動画を通じて客観的に確認できます。スマホと通信環境さえあれば手軽にできる練習方法なので、移動中や休み時間などを有効活用して、視聴するとよいでしょう。

3.グループディスカッション用の対策本で練習する

グループディスカッションの対策本を読み、基礎を学ぶのも効果的な練習法です。隙間時間を有効活用しながら「どのような点が評価されるか」「どのような話し方がよいか」など、グループディスカッションの攻略に必要な要素を学ベるでしょう。

また、対策本のなかには、グループディスカッションのテーマを掲載しているものもあります。実際にテーマに対する自分の意見を考えることで、論理的思考や課題解決力の成長につながるでしょう。

4.動画を撮影して自分を客観視する

グループディスカッションの様子を動画で撮影し、客観的な視点で評価するのもおすすめの練習法です。

特に、話し方や表情、ビジネスマナーなどは、自分では真面目に参加しているつもりでも、不真面目な態度に見えたり、議論に参加できていなかったりする場合もあります。客観的な視点で自分を評価し、改善につなげる工夫をしてみましょう。

5.ニュースに対して自分の意見を持つ

1人でできるグループディスカッションの練習として、日々のニュースをチェックし、自分なりの意見を持っておきましょう。グループディスカッションではニュースや時事問題がテーマとして扱われやすいからです。

難しいテーマが出題されると、与えられた時間で自分の意見がまとまらない場合も考えられます。また、ニュースの内容について知らず、議論に参加できない場合もあるでしょう。

話題となっている出来事は毎日チェックし、自分の意見を持つ癖をつけます。知っている内容がテーマとして出題されれば、本番も慌てずに議論に集中できるでしょう。

6.よく出題される内容を調べる

よく出題される内容を調べておくのも、重要度の高いグループディスカッション対策の一つです。

「時事問題」「企業の課題」「仕事への考え方」などのテーマは、グループディスカッションで出題されやすいといわれています。出題されるテーマがイメージできれば、意見を持ちやすく、議論に参加できるでしょう。

どのように話を進めていけばよいか想定するためにも役立つので、頻出テーマを調べて事前対策しておくのがおすすめです。

実践形式のグループディスカッション練習法7選

複数人で行う実践形式のグループディスカッション練習法としては、イベントやインターンシップへの参加、就職エージェントの活用などが考えられます。いずれも高い効果が見込める方法なので、積極的に取り入れるとよいでしょう。

ここからは、実践形式のグループディスカッション練習法を7つ紹介します。

1.練習イベントに参加する

グループディスカッションのイベントがあれば、積極的に参加しましょう。就活を支援している企業や団体が、セミナーなどのイベントを開催している場合があります。

イベントには、セミナー講師など就活のプロが参加している場合が多く、有益なフィードバックをもらえる点がメリットです。ほかの就活生に対するフィードバックを聞ける機会も多く、学びにつながるでしょう。

2.インターンシップに参加する

実践形式のグループディスカッション練習法として、インターンシップに参加するのも良い方法です。

インターンシップでは、グループディスカッションが実施される場合もあります。特に、短期や1dayのインターンシップでは、グループディスカッションが行われる傾向にあるため、プログラムを確認したうえで積極的に参加するのがおすすめです。

なお、インターンシップではプログラムの一環としてだけでなく、選考過程でグループディスカッションを実施する場合もあります。そのため、練習目的で参加する場合、志望度の高い企業のインターンシップは避けたほうが無難です。

選考過程で行われるインターンシップも、どのような選考が行われるか事前にプログラムを確認すれば見つけられます。本番を想定した議論ができるので、スキルアップにつながりやすい練習法といえるでしょう。

インターンシップ参加に向けて必要な準備については、「インターンシップの準備には何が必要?当日までに必要な準備や持ち物を解説」の記事で詳しく解説しています。

3.就職エージェントを活用する

就職エージェントに登録し、グループディスカッションの練習をするのもおすすめです。就活の専門家であるアドバイザーが、どのような点を注意すればアドバイスしてくれます。

就職エージェントで練習するメリットは、採用担当者目線でのフィードバックがもらえる点です。選考を通過するために必要な話し方や振る舞いを教えてもらえるでしょう。

また、グループディスカッションのなかでどの役割が向いているか教えてもらえる場合もあります。家族や友人と練習するよりも、より選考突破につながるフィードバックを受けられるでしょう。

新卒向け就職エージェント「キャリアチケット」では、グループディスカッションの選考突破に役立つサポートも実施しています。グループディスカッションの練習方法を含む就活全般の進め方で悩んでいる学生は、お気軽にご相談ください。

4.OB・OG訪問で学ぶ

OB・OG訪問を行い、社会人からグループディスカッション対策を学ぶのもおすすめです。選考を通過するために、意識するべきポイントを教えてもらえるでしょう。

OBやOGは、実際にその企業の選考を受けて内定を獲得した人たちです。グループディスカッションのコツはもちろん、どのようなテーマが出たか、どのような人が選考を通過するのかなど、実体験に基づく貴重な情報を聞ける可能性があります。

5.授業やゼミで議論する

授業やゼミでの議論も、グループディスカッションの練習になります。特に、演習形式の授業や少人数のゼミで行う議論は、グループディスカッションの本番環境に近いため、効果的な練習になるでしょう。

また、授業を活用した方法であれば、慣れ親しんだ友人や教授と議論の練習ができるのも大きなメリットです。リラックスした状態で臨めるので、本来の実力を発揮しやすく、複数人で話し合う本番のイメージを掴むためにも役立つでしょう。

6.友達や家族と練習する

リラックスした環境でグループディスカッション練習を行いたい場合は、家族や友人に依頼するのもおすすめです。就活イベントなどよりも緊張しにくいため、気軽に本番の流れをシミュレーションできるでしょう。

注意点は、リラックスし過ぎて緊張感をなくしやすい点です。議論に関係ない話をしたり、日常会話のようにフランクに話し過ぎたりしないように気をつけましょう。

あくまでもグループディスカッションの練習なので、役割や議論の進め方などルールの厳守は徹底してください。採点項目を設けてお互いに点数を付けると、緊張感のあるより良い練習となるでしょう。

7.実際の選考で経験を積む

実際の選考に参加し、グループディスカッションの練習を行う方法もあります。本番の選考であれば、緊張感をもって練習に臨めるでしょう。

志望度の低い企業の選考であれば、落ちてしまっても次に向けてチャレンジしやすくなります。選考を突破できれば、対策ができていると自信につながるでしょう。

ただし、いきなり志望度の高い企業にチャレンジしてしまうと、「失敗してはいけない」と焦って実力を発揮できない可能性があります。あくまで練習として行うために、志望度の低い企業を選んだほうが良いでしょう。

なお、就活ではグループディスカッションの練習以外にも必要な対策が数多くあります。「グループディスカッション練習10選!選考で評価されるポイントも解説」の記事で全体像を確認しておきましょう。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

グループディスカッション攻略のための情報収集のコツ

グループディスカッションでは、各業界に特化したニュースや時事ネタを議題にするケースが多い傾向にあります。議論に参加するためには、日頃からテレビニュースや新聞、SNSを活用した積極的な情報収集が必要です。

ここからは、グループディスカッション攻略の鍵を握る情報収集の方法を3つ紹介するので、ぜひ参考にしてください。

1.ニュースや新聞から最新の情報を得る

ニュースや新聞は、社会の情報を集めるのに最適なメディアです。情報収集だけでなく、ニュースに対して自分がどう思うか分析する際にも役立ちます。

時事ネタの収集では、コメント機能のあるニュースアプリを使用するのがおすすめです。多様なジャンルの人が意見を寄せるコメント欄から、さまざまな見識を学べます。

グループディスカッションだけでなく、面接でも時事ネタを質問されるケースがあるため、日頃から社会情勢やビジネス情報をチェックする癖をつけておきましょう。

2.SNSの投稿でさまざまな人の意見を学ぶ

SNSでビジネス系の発信を確認するのもおすすめです。多くの人が活用しているSNSから意見を取り入れることでテーマに関する知識が深まるだけでなく、視野も広がるため、多角的な発言ができるようになります。

ただし、SNSには個人の主張も含まれているため、情報の真偽を確認するように心掛けましょう。

SNSを使った情報収集のやり方やメリットを詳しく知りたい人は、「SNSで行う就活の情報収集とは?効率良く行う方法とメリットを知ろう」もあわせてご確認ください。

3.業界や職種に特化した情報をチェックする

グループディスカッション対策として、志望する業界や職種で取り上げられるテーマの情報も積極的に集めましょう。

出題傾向を知るには、書籍や企業サイト、インターネットの活用がおすすめです。最新の情報を知るためにも、定期的に業界専門誌をチェックしたり、企業のメルマガ・コラムを閲覧したりするなど、幅広いメディアをリサーチしてみてください。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

オンライングループディスカッションの練習・準備方法

近年では、オンラインでグループディスカッションを行う企業も増えつつあります。同じグループディスカッションでも、対面とは対策が必要なポイントが異なるため、オンラインに特化した練習・準備が必要です。

ここからは、オンライングループディスカッションの練習・準備方法について詳しく解説します。

Web会議ツールの操作方法を覚える

オンライングループディスカッションの準備として、まずは使用するWeb会議ツールの操作方法を覚えましょう。オンライン選考では、主に以下のようなツールが使用されます。

・GoogleMeet

・Whereby

ツールに慣れていない状態で本番を迎えてしまうと、選考当日にログインできなかったり、議論の進行を妨げてしまったりする可能性もあります。本番の当日に慌てないためにも事前にアカウント登録を済ませ、ログイン・入退出の方法や各種設定方法も確認しておくと安心です。

特に、オンライングループディスカッションでは、議論中に画面共有やチャット機能を使用したメモが必要になるケースも多いため、操作方法をマスターしておきましょう。

カメラ映りや背景設定を確認しておく

オンライングループディスカッションに臨む前には、カメラ映りや背景設定の確認も必要です。具体的には、以下のようなポイントをチェックしましょう。

・上半身がバランス良く映る距離感で撮影できているか

・明る過ぎず暗過ぎない適度な照明になっているか

・背景に生活用品などが映り込んでいないか

また、カメラ映りを良くするためには、身だしなみにも気を遣う必要があります。オンラインだからといって油断せず、対面時と同様に服装・髪型をしっかり整えたうえで、グループディスカッションに参加しましょう。

通信・機材トラブルに備える

オンラインで選考を受ける場合、機材・通信トラブルに備えた対策が必要です。特に、Wi-Fiなどの無線通信は環境次第で接続が不安定になりやすい傾向があります。

オンライングループディスカッションの最中に通信トラブルが発生した場合は、直ちに電話やメールで採用担当者もしくは企業の採用窓口に伝えましょう。

なお、トラブルを回避するための事前対策として、通信環境を確認しておくのはもちろん、可能であれば有線での通信ができるように準備しておくと安心です。また、機材の故障など万が一のトラブルへの備えとして、予備のデバイスも用意しておくと万全の体制が整います。

大きめの声量とリアクションを意識する

オンライングループディスカッションの対策として、対面時よりも大きめの声量とリアクションを意識しましょう。

オンラインでは対面時よりも動きが伝わりにくいうえに、通信の影響も受けるため、普段と同じリアクションだと小さく縮こまった印象を与えかねません。ほかの学生の発言に対して、うなずきなどのリアクションをしていても、相手や採用担当者に伝わらない可能性も考えられるでしょう。

また、通信先の音量が小さめに設定されている場合、対面時と同じ声量だと相手に発言の内容が伝わらないケースもあります。だからこそ、オンラインでは普段よりも大きな声量と身振り手振りを交えた動作が必要です。

自分の意見やアピールを画面越しに分かりやすく伝えるためにも、Web会議ツールの録画機能を活用し、事前に声量や動作を確認しておきましょう。

オンライン面接のマナーや注意点を詳しく知りたい人は、「【就活】オンライン面接だからこそ気をつけたいマナーや当日の注意点を解説」もあわせてご確認ください。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

グループディスカッションの練習でお悩みの就活生へ

グループディスカッションに苦手意識を持つ就活生も多いでしょう。ビジネスマナーや相手に伝わりやすい話し方、グループディスカッションの進め方などに悩んだら、就活のプロに相談するのがおすすめです。

「量より質」の就職エージェント「キャリアチケット」では、豊富な知見を持つキャリアアドバイザーによる、就活生一人ひとりに寄り添った充実のサポートを提供しています。もちろん、グループディスカッションで高評価を得るための方法や、企業の評価ポイントに合わせた練習方法などもアドバイスします。

グループディスカッションを通過して、無事内定を獲得したい就活生はお気軽にご相談ください。

かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら