このページのまとめ

- 博士課程の就活が難しいといわれるのは、スケジュールが決まっていないから

- 博士課程の就活は情報が少ないので、自分から情報を集めに行くのが大事

- 研究内容をわかりやすく伝えるのが、博士課程の就活を成功させるポイント

「博士課程の就活は難しい?」「学部卒よりも厳しいって本当?」などと不安に思う学生もいるでしょう。博士課程の就活は学部卒とは違い、就活のスケジュールが定まっていません。また、求人数も少ないことから、難しいといわれる傾向にあります。

この記事では、博士の就活における求人の探し方や成功するための具体的な準備やコツなどを解説。博士課程の就活を成功させ、自分らしいキャリアを築きたい方は参考にしてください。

かんたん1分!無料登録博士課程の就活を相談したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 博士課程の就活はいつから?就活スケジュールを解説

- 博士の就活は難しい?修了者の就職率は70%

- 理系は研究職の求人が多い

- 文系は理系と比べて求人が少ない

- 博士の就活で目指せるキャリア

- 博士の就活が難しいといわれる理由

- 新卒時の年齢が高くなるから

- 博士課程修了を対象とする求人が少ないから

- ハイレベルなスキルを求められるから

- 博士の就活における学部卒や修士修了/修士課程修了との違い

- 学ぶ内容と学位

- 就活で求められるスキル

- 求人の数

- 給与

- 博士就活についてのキャリアアドバイザーのアドバイス

- 博士課程に進んで就活をするメリット

- ライバルとなる就活生が少ない

- 学部卒では難しい仕事にもつける

- 博士ならではの強みをアピールできる

- 給与や待遇が優遇されやすい

- 博士の就活が失敗する原因

- 就活のスタート時期に遅れる

- 選考対策を行う時間がとれない

- 業界や分野へのこだわりが強い

- 自分一人で就活を乗り越えようとする

- 博士の就活をスムーズに進めるために必要な8つの準備

- 1.自己分析

- 2.業界研究

- 3.企業研究

- 4.エントリーシート・履歴書対策

- 5.適性検査対策

- 6.面接対策

- 7.キャリアプランの明確化

- 8.研究内容や論文の整理

- 就活で博士向けの求人を探す方法

- 就活サイトで探す

- 企業のWebサイトを確認する

- キャリアセンターや大学教授に紹介してもうら

- 就職エージェントを活用する

- 博士学生が就活を成功させる4つのコツ

- 1.求人情報を自ら確認する

- 2.OB・OG訪問でリアルな情報を得る

- 3.博士学生向けインターンシップに参加する

- 4.就活と学業のバランスを意識する

- 博士課程を修了して就活を成功させたいあなたへ

博士課程の就活はいつから?就活スケジュールを解説

博士課程の就活は、厳密な開始時期が決まっていません。なぜなら、研究の進捗や学位取得の目途に合わせて、個々のタイミングで動き出す必要があるからです。

博士課程修了予定者の就職活動は、一般的な学部生・修士生とは異なる時期に開始され、独自のスケジュールで進行します。

たとえば、博士課程2年の9月ごろから早期採用を始める企業もあるようです。また、11月ごろからプレエントリーを受け付け始める企業も増えています。

博士課程の主な就活スケジュールは、以下のとおりです。

| 学年・時期 | 主な活動内容 |

| 博士1年:4月〜 | ・自己分析 ・キャリアパス検討 ・業界/企業研究開始 |

| 博士2年:9〜1月 | ・早期選考のエントリー ・専門活用型インターンシップ参加 |

| 博士2年:4〜8月 | ・本選考のエントリー ・面接 ・内定獲得 |

| 博士3年:3月~ | ・博士論文執筆 ・アカデミアへの応募 ・卒業 |

博士課程2年次のゴールデンウィーク明けから5~8月ごろにかけて、エントリーや早期インターンシップ、選考が本格的に始まる企業があります。気がついたら選考が終わっていたという事態を避けるために、博士課程2年次の春には情報収集を始め、志望企業のスケジュールを個別に確認しましょう。

研究活動との両立を成功させるためには、早期の準備と計画的なスケジュール管理が大切です。

学部生の就活スケジュールについては、「就活とは?基本的な流れやスケジュールとあわせて成功のポイントを解説」の記事で解説しています。就活時期は違うものの、やるべきことと基本的な流れは同じなので、博士の就活がどのような流れで行われるか知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

無料でプロに相談博士の就活対策を教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

博士の就活は難しい?修了者の就職率は70%

博士課程に進んだ学生のなかには、「博士の就活は難しいから就職できないって本当?」と不安になっている方もいるでしょう。文部科学省の「令和6年度学校基本調査(確定値)について公表します。」を参考に、各課程の就職率をまとめたのでチェックしてみてください。

| 学位 | 就職率 |

| 大学(学部)卒業者 | 76.5% |

| 修士課程修了者 | 78.5% |

| 博士課程修了者 | 70.0% |

引用元:文部科学省「令和6年度学校基本調査(確定値)について公表します。 Ⅱ.卒業後の状況(p.6~8)」

博士課程修了者のうち「就職者」の占める割合は、70.0%でした。学部卒業者の76.5%、修士課程修了者の78.5%と比較すると、やや低いものの、決して「就職できない」という状況ではありません。

ただし、修士課程修了者の就活における「就職者」の定義には、任期付きの研究員や大学教員などのアカデミアのポストが多く含まれます。そのため、一般企業への就職に絞って考えた場合、その難易度はデータ上の数値よりも高くなる可能性があるでしょう。

博士の就活は難しいと感じるため、就職をためらう方もいるかもしれません。「就職できるかわからないから不安」といった気持ちがある方は、「就活しない生き方はあり?大学生が知っておくべきメリット・デメリット」の記事を参考にしてみてください。

参照元

文部科学省

学校基本調査-令和6年度 結果の概要-

理系は研究職の求人が多い

理系の博士が就職活動で応募できる求人は、研究職や開発職の割合が非常に高くなるでしょう。理系博士がもつ「最先端の専門知識」と「自立した研究遂行能力」が、企業の研究開発部門にとって大きなメリットとなるためです。

文部科学省の「学校基本調査-令和6年度 結果の概要-」をもとに、理系出身者が多い職種をみてみましょう。

| 職種 | 就職者数 |

| 医師・歯科医師・獣医師・薬剤師 | 2,714人 |

| 研究者 | 2,072人 |

| 教員 | 1,599人 |

| 製造技術者(開発) | 617人 |

| 情報処理・通信技術者 | 234人 |

| 医療技術者 | 214人 |

| 建築・土木・測量技術者 | 110人 |

| その他の技術者 | 110人 |

引用元:政府統計の総合窓口(e-Stat):「学校基本調査 令和6年度 卒業後の状況調査票(大学院)89 博士課程の職業別 就職者数」

理系のなかで最も就職率の高い職業は「医師」で、2,714人が就職していることが分かります。次に多い就職先は、「研究者」の2,072人です。製造業や製薬、ITなどの企業では、博士課程で培われた特定の技術や理論に関する深い知見、そして新しい発見を生み出す力を即戦力として期待しています。

そのため、求人票では「△△分野での博士号取得者」といった具体的な応募資格が明記されているケースが多いでしょう。

また、研究職以外にも、データサイエンティストや高度な技術コンサルタントといった職種も理系博士のおすすめな選択肢といえます。特にデータサイエンティストは、複雑なデータから法則性を見出し、仮説検証を行う能力が、博士の研究遂行能力と共通しているため、親和性が非常に高い職種です。

ただし、研究職を希望する場合でも、企業の研究は大学と異なり「事業化」や「製品化」がゴールになるため、ビジネスへの貢献意識をもつことを理解しておきましょう。

研究職として働くメリットは、「研究職になるには?働くメリットや向いている人物像をご紹介」の記事を参考にしてみてください。

文系は理系と比べて求人が少ない

文系の博士が就職活動で応募できる求人は、理系と比較して数が少ない傾向があります。なぜなら、文系博士の専門性が特定の企業活動に直接結びつきにくいと見なされやすいためです。

文部科学省の同調査によると、博士の文系出身者が多い就職先は以下のとおりです。

| 職種 | 就職者数 |

| 教員 | 579人 |

| 研究者 | 191人 |

| その他の専門的・技術的職業従事者 | 85人 |

引用元:政府統計の総合窓口(e-Stat):「学校基本調査 令和6年度 卒業後の状況調査票(大学院)89 博士課程の職業別 就職者数」

「教員」や「研究者」に多くの人が就職していることが分かります。文系博士が就職を成功させるためには、研究で培った高度な思考力・分析力・論理的な文章作成能力といった「ジェネリックスキル」を、企業が求める具体的なメリットに変換してアピールする必要があるでしょう。

そのほかに挙げられる文系博士の主な就職先は、以下のとおりです。

・シンクタンクや官公庁

・金融機関のアナリストやコンサルティングファーム

・出版社やマスメディア

・IT/Web系企業でのデータアナリストや企画職

・高度な企画やリサーチ能力が求められる総合職

ただし、文系博士の採用においては、特定の専門知識や研究テーマの直接的な応用性への期待に加え、研究で培われたポテンシャルを重視する傾向も強まっています。応募時には、博士論文の研究テーマと企業の事業との接点を明確に示すだけでなく、研究プロセスで発揮した汎用性の高いスキルを具体的に示しましょう。

就活を進める際は、大学や研究機関以外のキャリアパスを積極的に模索し、インターンシップなどを通じてビジネスでの応用力を磨いていくことが大切です。

博士の文系・理系の就活における傾向は、「大学院卒は就職活動で不利?文系・理系の傾向や内定につながるコツを解説」の記事でも解説してます。

参照元

文部科学省

学校基本調査 結果の概要

博士の就活で目指せるキャリア

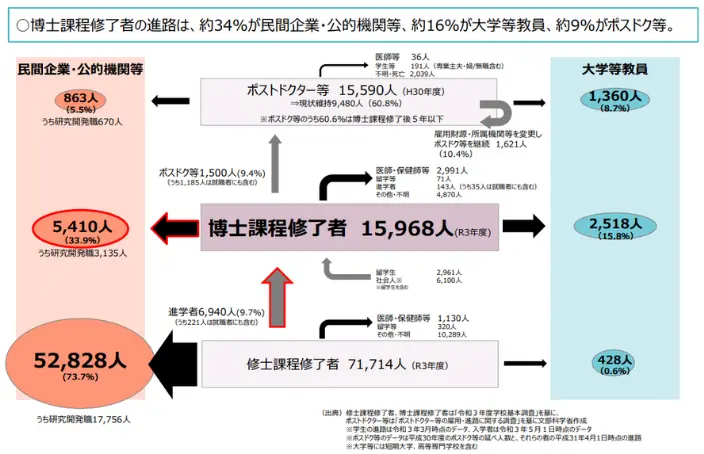

博士号取得後に目指せるキャリアパスは、学部卒や院卒と比較してより専門性が高く、多様な選択肢が存在します。内閣府の「博士後期課程修了者の進路について」によると、具体的なキャリアの選択肢と割合は以下のとおりです。

引用元:「博士後期課程修了者の進路について 博士人材のキャリアパス全体像(p.20)」

民間企業や公的機関への就職が約34%と、博士課程を修了した人の進路のなかで最も大きな割合を占めます。次いで、「大学教員」が約16%、「ポストドクター」が約9%となっており、研究者・教育者としてのキャリアだけでなく、その専門性を活かした多様な道へ進んでいることがわかるでしょう。

また、「そのほかの常勤職」や「起業・自営」など、多様な道に進むケースもあります。博士号取得者は、その高度な知識や研究能力を活かして、多種多様な分野で活躍することが期待されているといえるでしょう。

進路に迷っている方は、「向いている仕事がわからないときはどうする?対処法や見極めポイントを解説」の記事を参考にしてみてください。

参照元

内閣府

評価専門調査会(第144回)議事次第

無料でプロに相談博士の就活対策を教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

博士の就活が難しいといわれる理由

博士課程修了者の就職活動が「難しい」といわれる背景には、学部卒とは異なるいくつかの特有の要因があります。これらの理由を理解することで、より戦略的な就活の準備ができるでしょう。

以下で、博士の就活が難しいといわれる理由を解説するのでチェックしてみてください。

新卒時の年齢が高くなるから

博士の就活が難しいといわれる理由は、新卒時の年齢が高くなるからです。博士課程修了で就活を行う場合、ストレートに進学していれば就活時の年齢は27歳になります。基本的に、学部卒は23歳で就職するため、学部卒に比べて4歳高くなるでしょう。

新卒採用では定年まで長く働いてもらうことを前提にしている企業も多く、長期的なキャリア形成を考慮すると年齢が若い人が優先的に採用されます。そのため、即戦力よりもポテンシャルを重視する企業では、年齢が高い博士は採用されにくい可能性があるでしょう。

また、27歳で入社すると、上司が自分より年下になる可能性もあります。企業側は、「年下の社員とうまく連携できるか」「年齢や学位によるプライドの高さから組織に馴染めないのではないか」といった懸念をもつことも、採用の判断に影響を与えやすくなる原因の一つです。

博士課程修了を対象とする求人が少ないから

博士課程修了を対象とする求人が少ないため、就職が難しいといわれることがあります。なぜなら、多くの一般的な企業では、博士卒が身につけているほどの専門知識よりも、職種を問わず基礎的な能力や柔軟性、組織への順応性を重視する傾向があるためです。

多くの企業は、仕事に必要な知識は入社後の研修で習得可能であると考えます。そのため、より若くてポテンシャルのある学士や修士を積極的に採用し、長く働いてもらえる人材を採用したほうが良いと考えるでしょう。

また、博士課程修了の高い専門性に見合った給料を設定したり、新卒としては高めの年齢に合わせた対応をしたりするのが難しいのも、求人が少ない要因です。博士課程の就活は、研究職や専門職などごく少ない枠で競い合うことになる可能性があるでしょう。

ハイレベルなスキルを求められるから

ハイレベルなスキルが求められるのも、博士課程の就活が難しいといわれる理由の一つです。

企業が博士を採用する背景には、特定プロジェクトの成功や新規事業の創出など、専門性を活かした高い貢献度への期待がありますが、企業の全採用ポストのなかではごく一部に限られるでしょう。

そのため、数少ないポストに対して、ハイレベルな即戦力としての専門性と問題解決能力をシビアに評価されます。結果として、狭い門を多くの候補者が目指すため競争が激化し、就活が困難になりやすいでしょう。

就活をスムーズに進めたい方は、「大学院生の就活はいつから始まる?スケジュールや効率良く進める対策を解説」の記事をチェックしてみてください。

無料でプロに相談博士の就活対策を教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

博士の就活における学部卒や修士修了/修士課程修了との違い

博士課程の学生が就活を成功させるためには、学部生や院生との違いを理解しておくことが大切です。ここでは、博士課程の学生が就活で求められるスキルや求人について解説します。

学ぶ内容と学位

博士課程は、学部や修士課程と比較して、特定の分野における最先端の研究に取り組み、独創的な知見を生み出すことが求められるでしょう。その結果、取得する学位も、学士や修士よりも上位の「博士」となります。

学部課程は幅広い基礎知識の習得が中心ですが、修士課程では特定分野の専門性を深め、研究を通じて課題解決能力を養い、研究能力を証明するのが目的です。それに対し、博士課程では、自ら研究テーマを設定し、未解決の課題を探求・解決する能力、つまり高度な専門性と独立した研究遂行能力を証明することになります。

就活で求められるスキル

博士の就職活動で企業が注目するのは、専門分野の知識そのもの以上に、研究を通じて身につけた汎用性の高いスキルです。学部卒や修士卒に共通して求められる基礎知識や協調性に加え、博士号取得者だからこそ期待される、より高度で自立的な研究遂行能力や問題解決能力も注視されるでしょう。

博士課程では、指導教員から与えられたテーマではなく、自ら発見した問題を解決するための計画を立てて実行し、成果を出すという一連のプロセスを数年かけて行います。面接では、研究内容だけでなく、「その研究をどういうスキルで推進したか」を具体例を交えてアピールすることが、内定へつながるでしょう。

求人の数

博士就活では、学部卒や修士卒と比べて求人数が圧倒的に少ないのが現実です。企業が博士人材に求める能力が、高度な専門性と課題解決能力に特化しているため、募集対象が研究開発職や専門性の高いポジションに限定されるからです。

企業が博士人材を募集するのは、特定の課題解決を目的としたピンポイントな採用が中心となるため、求人自体の枠数が少なくなります。たとえば、バイオ・化学・材料・情報系などの分野ではニーズがありますが、特定の専門分野に対するものであるため全体的な枠数は限定的です。

そのため、博士学生は「どこでも応募できる」のではなく、「どこなら自分の専門性を活かせるか」を戦略的に考える必要があります。

求人が少ないからこそ、自分の研究成果やスキルを活かせる分野や企業を見極めることが重要です。企業にピンポイントで刺さる応募書類や面接対策をすることが就職を成功させるカギとなるでしょう。

給与

博士課程とほかの学位では、就職後に得られる給与にも差が生じます。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」を参考に、初任給の平均をみてみましょう。

| 学位 | 平均初任給 |

| 学部卒 | 24万8,300円 |

| 大学院卒 | 28万7,400円 |

引用元:厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況(10)新規学卒者の学歴別にみた賃金(p.16)」

学位別の平均初任給は、学部卒が24万8,300円、大学院卒が28万7,400円で、約4万円の差があります。「大学院卒」には修士課程修了者と博士課程修了者が含まれますが、博士課程修了者のみの初任給に関する公的なデータは公開されていません。

ただし、一般的に高い学位を取得したほうが初任給も上がる傾向にあるため、博士課程修了者の初任給は、大学院卒の平均値と同等か、それ以上になると推測できます。これは、博士課程を修了して就職するメリットの一つといえるでしょう。

初任給の平均額については、「初任給の平均額はどれくらい?手取り収入や給与事情を解説」も参考にしてください。

参照元

厚生労働省

令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況

無料でプロに相談博士の就活対策を教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

博士就活についてのキャリアアドバイザーのアドバイス

博士課程における就活では、新卒扱いとなるのか、中途扱いとなるのかを必ず確認しましょう。博士課程修了の場合、年齢は27~28歳になっており、大学新卒で入社した場合に換算すると社会人5~6年目に該当します。

一般的に第二新卒枠でも卒業後社会人3年目までと設定されている企業が多く、博士課程に進んだ場合は年齢がそれよりも高くなるため、企業によっては中途採用枠と同等扱いになることも。企業により「博士課程は新卒か中途か」の設定は異なり、それによって就活方法も変わってくるので要注意です。

また、博士課程の場合は研究や論文で忙しく、アルバイトやサークル活動の経験がもてないこともあるでしょう。博士課程でアルバイトやサークル経験がなかったとしても、下記のエピソードとポイントをもとに話せないか整理してみるのがおすすめです。

・研究のなかで共同研究先や共同研究者とどのように協働しているか

・協働する際に意識、工夫したことはなにか

・ティーチングアシスタントや非常勤講師を務めている場合、指導や育成において心がけていたことはなにか

自己PRやガクチカ、中途採用における志望動機などで活用できるはずです。

無料でプロに相談博士の就活対策を教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

博士課程に進んで就活をするメリット

博士課程は研究に専念するイメージが強く、就職に対して不安を感じる就活生もいるかもしれません。しかし、博士課程まで進んだうえで就活を行うからこそ、企業から評価されることがあります。

ここでは、博士課程を経て就活をする主なメリットを紹介するので、チェックしてみてください。

ライバルとなる就活生が少ない

博士課程に進んで就活をするメリットは、ライバルとなる就活生が少ないことです。博士課程に進学する学生は全体の一部であるため、修士や学部生が主戦場とする大規模な採用競争とは一線を画した選考に臨むことになるでしょう。

特に、ニッチな分野や専門性の高い領域では、企業側が「特定の専門性をもつ博士レベルの人材」をピンポイントで探しているケースが多く見られます。そのため、専門性が企業のニーズに深く合致すれば、そのポジションにおける競争優位性を確立できるでしょう。

実際に、大手メーカーや医薬・化学・情報系の企業では、研究開発職や高度専門職において、修士や学部生とは別に「博士限定」の採用枠を設けていることがあります。これらの枠では、自分のもつ専門性が選考の決め手となり、高い評価を得やすいでしょう。

したがって、専門性の高さから戦略的に企業ニーズと合致するポジションを選べば、自身のスキルを最大限に活かせる職場を見つけられます。自分の専門性を活かして、ニーズの高いポジションを確実に掴みにいきましょう。

学部卒では難しい仕事にもつける

博士課程修了者は、学部卒では就きにくい研究職や技術職に就けるメリットがあります。多くの企業では、研究職に関しては大学院卒以上を採用基準としており、特に博士レベルの専門知識や研究実績が求められるためです。

たとえば、医療・化学・ITといった高度技術分野では、急速な技術進化に対応するため、基礎から応用まで幅広い知識をもつ博士人材を積極的に採用する傾向が強まっています。学部卒の知識や経験だけではカバーしきれない課題も多いため、企業は博士課程で培った高度な専門性や問題解決力を評価し、重要なポジションを任せるケースが増えているのです。

博士就活では、専門性を活かして学部卒には難しい仕事に挑戦できる大きなチャンスが広がっているといえるでしょう。

博士ならではの強みをアピールできる

博士課程での経験を通じて得られる博士ならではの強みは、就職活動において大きなアピールポイントになります。具体的には、以下の3点が主な博士の強みです。

・高度な専門性:特定分野における深い知識と、それを応用する能力

・研究遂行能力:自分で課題と仮説を立てて計画的に実行し、成果を出す力

・論理的思考力:複雑な情報を整理したうえで筋道を立てて考え、結論を導き出す力

これらのスキルは、企業が求める「自律的に課題を解決できる人材」と完全に一致します。特に、数年にわたる研究活動を通じて、失敗を乗り越え、試行錯誤を繰り返した経験は、予期せぬ困難に直面した際のプロジェクト遂行能力として企業から高く評価されるでしょう。

博士ならではの強みを効果的にアピールするためには、単に研究内容を説明するだけでなく、そのプロセスでどのような思考をし、どのように行動したのかを具体的に示すことが内定獲得のカギになります。

給与や待遇が優遇されやすい

博士課程修了者は、その高度な専門性や希少性から、学部卒・修士卒の社員と比較して、給与や待遇が優遇されやすいというメリットがあります。これは、企業が博士号取得者を「即戦力となる高度な専門人材」として認識しているためです。

多くの企業で、博士卒の初任給は修士卒よりも高く設定されています。 研究開発職など、専門性が求められるポジションでの採用となることが多く、長期的なキャリアアップを見込みやすいです。

また、高い問題解決能力や研究遂行能力が評価され、比較的早く管理職や専門職に昇進するケースもあります。

ただし、注意点として、すべての企業で優遇されるわけではありません。給与や待遇の良さは、企業の業界や規模、博士号をもつ人材に対する評価によってさまざまです。そのため、就職活動時には、事前に企業の採用情報や過去の採用実績をしっかりと確認しましょう。

専門的なスキルを活かして高収入を得たい方は、「高給取りを目指すにはどうする?高収入を目指しやすい職種や業界を紹介!」の記事を参考にしてみてください。

無料でプロに相談博士の就活対策を教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

博士の就活が失敗する原因

博士は一般的な就活時期よりもスタートが遅れるため、「就職活動で失敗したら、もう就職先はないのではないか」と不安を感じる方も少なくありません。

ここでは、博士の就活が失敗する主な原因を解説します。内定獲得できずに追い詰められることを回避するためにチェックして、対策を考えましょう。

就活のスタート時期に遅れる

博士の就活でよくある失敗が、就活のスタート時期に遅れてしまうことです。博士の就活はスタート時期が明確に決まっておらず、油断すると周囲がすでに始めているケースはよくあります。

遅く始めてしまうと、興味のある企業の採用活動が終わっていたり、応募できる企業の選択肢が減っていたりするでしょう。また、論文など学業を優先しており就活のスタートが遅れてしまうケースもあります。

選考対策を行う時間がとれない

学業やアルバイトで時間をとれず、対策ができないため就活に失敗するケースがあります。就活では「博士は研究内容で評価される」「博士という学歴があれば大丈夫」などの考えは通用しません。

博士過程であっても、自己PRや志望動機、面接でのコミュニケーション能力などが評価されるため、対策不十分のまま選考に参加しても「入社意欲が低い」「活躍するイメージができない」とネガティブな印象をもたれて内定を獲得するのが難しくなるでしょう。

業界や分野へのこだわりが強い

業界や分野へのこだわりが強いことは、博士の就活においては不利に働くことがあります。もともと博士人材の応募できる求人は限られている傾向があり、さらに業界や分野を強く絞り込むと、応募できる企業が減少するためです。

最初から選択肢を狭くしてしまうと、あとから広げるのは難しくなります。たとえば、「選考を受けてみたけど、この分野は合わなそうだ」と感じた場合、ほかに受ける企業を探し直す必要があるため大幅な時間のロスにつながります。

自分一人で就活を乗り越えようとする

自分一人で就活を乗り越えようとするのも、就活で失敗する理由の一つです。博士課程の就活は情報が少なく、学業との両立にも時間がかかります。一人で就活を進めようとすると情報やサポートが不足し、非効率になりやすく、就活が失敗しやすくなるでしょう。

また、一人で悩みを抱えたままだと、客観的な視点や解決策が得られず、ネガティブ思考になりやすくなります。その結果、適切な対策がとれずに就活のモチベーションが下がり、内定が獲得できず、さらに気持ちが落ち込むといった悪循環になりかねません。

無料でプロに相談博士の就活対策を教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

博士の就活をスムーズに進めるために必要な8つの準備

博士の就活をスムーズに進めるには修士や学部卒と同様の準備をしながら、異なる対策も必要になります。以下で、博士の就活をスムーズに進めるために必要な準備を8つ紹介するので、参考にしてみてください。

1.自己分析

博士の就活をスムーズに進めるためには、まずは自己分析を行い、自分の強みやスキル、考え方や価値観を整理することが大切です。博士号取得者は専門的な知識や研究能力が強みである反面、「企業で働くこと」への適性や研究以外の分野でどのような能力を発揮できるのかが見えにくいと懸念されるケースも少なくありません。

自己分析では、研究活動を通して培った問題解決能力や論理的思考力、計画性といった、ポータブルスキルを言語化しましょう。たとえば、「粘り強く実験を繰り返した経験」を「困難に直面しても諦めずに成果を追求する力」として捉え直すことが、選考通過につながる第一歩となります。

自己理解が深まれば、エントリーシートや面接で自分の強みをアピールしやすくなるでしょう。また、自分に合う企業選びにもつながるため、入社後のミスマッチを防げます。

自己分析で自分の強みを見つける方法は、「自己分析の質問100選を活用して強みを見つけよう!やり方と注意点を解説」の記事を参考にしてみてください。

2.業界研究

業界研究を通じて、どのような分野で自分の専門性が活かせるかを探りましょう。博士の専門性は非常に高いため、研究内容と直接的につながるニッチな業界だけでなく、より広い視野をもつことがおすすめです。

たとえば、研究職だけでなく、技術営業やコンサルティング、知財部門など、さまざまな職種が存在します。特に、将来性があり、高い専門的なスキルが求められるIT業界やWeb業界、コンサルティング業界は、博士人材を積極的に採用する傾向があるため、幅広く調査してみましょう。

業界ごとの特徴やビジネスモデル、求める人物像を理解することが、企業選びの軸を定めるのに役立ちます。

業界研究の詳しいやり方は、「業界研究のやり方は?効率的に進めるコツや行う目的を解説」の記事を参考にしてください。

3.企業研究

企業研究を行うのも、就活をスムーズに進めるための大切なプロセスの一つです。これまで自身が研究してきた内容に合致する就職先を見つけたからといって、それだけですべてを判断するのは危険です。研究内容や事業内容だけでなく、そのほかの部分についてもしっかりと調査してから判断しましょう。

各企業や研究機関の「研究」や「事業内容」「価値観」「採用方針」などを調査し、自身の志向との相性を考えることで、自分に合った就職先を見つけられます。特に、企業が力を入れている研究開発分野や、博士人材の採用実績をチェックすることが重要です。

企業によっては、博士向けの採用コースや選考ステップを設けている場合もあります。その企業が解決したい課題やビジョンを理解することで、自分の研究内容や論文の整理した成果が、どのように企業に貢献できるかを具体的に提案できるようになるでしょう。

企業選びの軸と照らし合わせ、入社後のミスマッチを防ぐためにも力を入れて行うことをおすすめします。

企業研究の進め方については、「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事で詳しく解説しています。

4.エントリーシート・履歴書対策

書類選考をスムーズに通過できるよう、エントリーシートと履歴書の対策をしましょう。エントリーシート(ES)や履歴書は、自分の能力を企業に伝える大事な書面です。特に博士の場合、研究活動が長くなるため、職務経歴書に近い形式で求められます。研究の成果だけでなく、プロセスで培った能力を具体的に記述しましょう。

応募書類で自身の研究を紹介するときは、専門的な用語を避けるのがおすすめです。採用担当者は必ずしも自身の分野の専門家とは限りません。「何を研究したか」だけでなく、「なぜその研究を選んだか」「どのような課題をどう乗り越えたか」「チームでどうつながったか」といった問題解決のプロセスを誰にでも理解できる言葉で説明しましょう。

最後は、自分のスキルが応募企業の事業やビジョンにどうつながるかを具体的に示すことで、企業側に好印象を与えられるでしょう。

5.適性検査対策

「SPI」や「玉手箱」などの主な適性検査の形式に慣れておくことが重要です。博士課程の学生は、研究に集中していた期間が長く、適性検査の対策を怠りがちですが、多くの企業で選考の初期段階に利用されています。

特に、非言語分野(数学的な思考力)や言語分野(文章理解力)は、論理的思考力を測るものとして重視されるのが一般的です。選考通過のためには、市販の対策問題集を繰り返し解き、時間配分の感覚を掴みましょう。対策の目安として、選考開始の1~2ヶ月前から、毎日少しずつでも問題に触れる習慣をつけるのがおすすめです。

適性検査の学習方法は、「就活の適性検査とは?検査の種類や特徴、受ける際のポイントをご紹介!」の記事で解説しています。

6.面接対策

面接本番に緊張せずに話せるように、面接対策も行いましょう。答える内容が決まっていても、緊張で準備した内容を十分に伝えられないケースはよくあります。本番でのパフォーマンスを安定させるためには、面接練習を繰り返し行って場数を踏むことが不可欠です。

面接練習を行うときは面接官役を立てて、本番を想定した緊張感をもって練習するのが望ましいでしょう。面接官役の人からフィードバックをもらえれば、より好印象を与えられ、内定獲得につながる可能性があります。

キャリアセンターや指導教員、就職経験のある先輩などに面接官役を依頼し、積極的に実施しましょう。面接練習の方法は、「面接練習はどうすればいい?成功を目指すための7つのステップと注意点」の記事を参考にしてみてください。

7.キャリアプランの明確化

キャリアプランの明確化は、入社意欲の高さと長期的な定着の可能性を示すために重要です。博士課程まで進んだということは、研究への強いコミットメントがあったと見なされます。企業側は、「本当にうちの会社で長く働いてくれるのか」という不安を抱くことがあります。

企業への長期的な貢献意欲を示すために、「入社後5年でどのような役割を担いたいか」「10年後にはどんなスキルを身につけていたいか」といった具体的な目標をキャリアプランとして言語化しましょう。

単なる研究職へのこだわりだけでなく、企業の事業展開や組織内でさまざまなキャリアパスに関心があることを示すことで企業側の不安を払拭でき、選考通過につながりやすくなります。

8.研究内容や論文の整理

博士課程の就活では研究内容や論文について聞かれる場面もあるので、答えられるように準備しておきましょう。これまでの成果をまとめ、知識のない採用担当者にも分かりやすく伝えられるように整理しておくのがおすすめです。

博士課程の場合、自身の成果は高度な専門性と課題解決能力を示すので、そのままアピールポイントになります。単に研究の事実を伝えるだけでなく、その成果を導く過程で培った思考力や粘り強さが、企業でどのように活かせるのかという視点をもつことが大切です。ほかの学生と差をつけるためにも、あらかじめまとめておきましょう。

無料でプロに相談博士の就活対策を教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活で博士向けの求人を探す方法

博士修学者を対象とした求人を探す際、専門性の高さから求人情報を見つけるのが難しいと感じるかもしれません。しかし、適切な探し方を知っておくことで、自分の研究やスキルを活かせる企業との出会いを増やせるでしょう。

以下で、博士の就活で求人を探す方法を紹介するので参考にしてみてください。

就活サイトで探す

博士の就活では、就活サイトで求人を探すのがおすすめです。就活サイトには、一般の企業求人に加え、博士の専門性を評価する企業の求人も多く集まっています。一度に幅広い情報を集められ、企業ごとに比較検討できるメリットは、情報が限られがちな博士の就活において特に有効です。

また、情報収集からエントリー、選考結果の確認まで、すべてオンライン上で完結できるため、多忙な研究活動と就活を両立したい博士学生にとって使いやすい環境が整っています。

専門分野で培ったスキルを活かせる求人はもちろん、近年キャリアパスが多様化しているため、文理を問わず幅広い業界の求人にもアクセス可能です。多くの求人を効率的かつ広範囲に探したい場合には、手軽で効果的な方法といえます。

まずは、博士向けの求人情報が充実している大手の就活サイトに登録し、情報をこまめにチェックすることから始めましょう。

企業のWebサイトを確認する

志望企業が明確なら、企業の公式Webサイトをチェックしましょう。企業によっては、自社のWebサイトだけで求人を掲載している場合があるため、就活サイトに求人がないときでもあきらめずに調べる価値があります。

たとえば、大手メーカーや研究開発型の企業は、自社サイトにしか載せていない求人を出すこともあるため、志望先のサイトをこまめに確認しておくと良いでしょう。企業Webサイトを活用することで、ほかの就活生より一歩リードできるチャンスが広がります。

キャリアセンターや大学教授に紹介してもうら

大学のキャリアセンターや研究室の教授・准教授といった関係者に相談してみるのも有効な手段です。博士の就職先に関する情報、特に非公開の求人情報や企業とのつながりをもっている場合があります。

特に大学教授は、業界の企業との共同研究や人脈をもっていることが多く、自分の研究内容を深く理解したうえで、適した企業を紹介してくれるかもしれません。また、キャリアセンターでは、博士向けのキャリア相談や専門的な求人情報の紹介、OB・OG訪問の機会提供など、さまざまなサポートを受けられるでしょう。

就職エージェントを活用する

求人を探す際には、就職エージェントを活用するのも検討してみましょう。求人紹介だけではなく、面接対策やエントリーシートの添削など、選考対策を受けられるメリットがあります。

膨大な情報のなかから、希望の条件や自分に合う企業を見つけるのは大変です。就職エージェントのサポートを受けることで、企業選びを効率的に行えるでしょう。

無料でプロに相談博士の就活対策を教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

博士学生が就活を成功させる4つのコツ

博士の就活では、研究で培った高い専門性やスキルを効果的にアピールしながら、戦略的な行動をとることで成功につながりますくなります。以下で、博士学生が就活を成功させるコツを4つ紹介するので、参考にしてみてください。

1.求人情報を自ら確認する

博士学生の就活を成功させるためには、求人情報を自ら確認することが重要です。大学のキャリアセンターが紹介する求人情報だけでは、特定の専門分野に特化した採用枠や博士号取得者を特に優遇する企業の情報を網羅しきれない場合があります。

求人サイトや企業の採用ページを積極的にチェックすることで、希望する職種や研究分野につながる仕事を見つけられる可能性があるでしょう。

また、研究室のつながりを活かして、共同研究先の企業や指導教員が推薦する企業の採用情報がないか調べてみることも有効です。企業によっては、研究実績を重視した博士学生を対象とした特別な採用フローを設けていることがあるため、見逃さないように注意しましょう。

2.OB・OG訪問でリアルな情報を得る

OB・OG訪問でリアルな情報を得ることも、博士学生の就活を成功させるコツの一つです。実際に企業で働く博士修了者から話を聞くことで、「自分がその企業で働く姿」をより具体的にイメージできるようになるため、入社後のミスマッチを防げます。

たとえば、企業での研究の進め方や博士としての評価ポイント、アカデミアとの違いなど、ネットや募集要項では分からない情報を得られるでしょう。特に、同じ分野の博士出身者であれば、就活の進め方や苦労した点など、自分に重ねて考えられるため参考になります。

面接での説得力ある受け答えにもつながるため、OB・OG訪問は積極的に活用しましょう。

3.博士学生向けインターンシップに参加する

就活を成功させるために、博士学生向けインターンシップに積極的に参加しましょう。博士課程の就活において、インターンシップは単に企業を知るだけでなく、企業に対して自分を知ってもらい、その後の採用選考につながるネットワークを構築する絶好の機会です。

企業によっては博士学生向けに数日間〜数週間の研究職インターンを実施しており、配属先の社員と協力しながら実際の業務に近い環境で働ける貴重な体験ができます。

実際に社員と一緒に仕事をすることで、会社の雰囲気や価値観、自分の研究がどのように社会とつながり、どのような課題解決に貢献できるのかを実感できるのもメリットの一つです。これは志望動機にも深みをもたせる材料になったり、企業側も学生の働く姿勢や能力を評価し、早期選考のオファーを出したりすることがあります。

さらに、インターン選考を通じて本採用の面接に近い練習ができるため、実戦経験を積むことにもつながります。面接本番での緊張を和らげ、準備の質を高めるだけでなく、フィードバックを得ることで自己改善を促進できる良い機会です。

4.就活と学業のバランスを意識する

就活だけではなく、研究などの学業に費やす時間も確保しましょう。就活に集中し過ぎて、単位を落としてしまったり、研究が滞ってしまっては意味がありません。

特に博士課程の学生は、学部生や修士課程の学生に比べ、研究テーマの深さや求められる成果の質から、研究や学業に費やす時間は圧倒的に多くなります。

そのため、安易な就職活動との両立は困難です。 まずは、自身の研究計画に基づき研究や学業の時間を最優先で確保したうえで、残りの時間を活用する時間管理を意識してみてください。

博士の就活におけるポイントは、「就活のやり方と流れを解説!準備から内定までのポイントと相談先も紹介」の記事を参考にしてみてください。

無料でプロに相談博士の就活対策を教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

博士課程を修了して就活を成功させたいあなたへ

博士課程の就活は、学部卒と就活スケジュールが異なります。学部生と比べると情報も少ないので、積極的に自分から動くことが大切です。興味のある企業については個別に調べて、「いつ採用活動が開始されるのか」「選考のタイミングはいつか」などを把握しておきましょう。

また、博士課程の学生が就活を成功させるには、就職エージェントのようなプロに頼るのも大事です。研究や勉強で忙しい博士課程だからこそ、プロのアドバイスを受けて効率的に就活を進める必要があります。

博士課程の就活で悩む場合は、就職エージェントのキャリアチケットをご活用ください。キャリアチケット就職エージェントでは、エントリーシートや面接などの選考対策も実施し、就活に関するあらゆる悩みを無料でサポートいたします。就活準備は早いほどよいので、すぐに登録して動き出しましょう。

無料でプロに相談博士の就活対策を教えてもらう

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら