このページのまとめ

- 就職率は10月から4月で25.1%上昇するデータもあり、全落ちでも諦めないことが大切

- 全落ちから内定を勝ち取るには、就職エージェントや逆求人サイトなどがおすすめ

- 就活が全落ちの場合、就職留年や進学、就職浪人、フリーランスなどの選択肢がある

「就活で全落ちした…」「卒業までに内定が獲得できそうにない」などと焦る就活生もいるでしょう。持ち駒がなくなってしまうと、不安になり、どうすれば良いか分からなくなるのも当然です。

しかし、全落ちから逆転内定を勝ち取ることは十分に可能です。この記事では、就活で全落ちする理由や全落ちから内定を勝ち取る方法とそれぞれの対処法について解説するので、内定がもらえるか不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

- 就活で全落ちしても4月までに内定は狙える!

- 就活で全落ちする理由と対処法

- 業界・企業を絞り過ぎている

- 難易度の高い企業ばかり受けている

- コミュニケーション能力が不足している

- 自己分析ができていない

- 企業の求める人物像とズレている

- 選考結果の振り返りと改善をしていない

- 全落ちからの挽回!今から内定を獲得する4つの方法

- 就職エージェントで「非公開求人」を紹介してもらう

- 逆求人サイトで「自分を求める企業」と出会う

- 親会社の基盤がある「大手企業の子会社」を狙う

- 即日内定も狙える「就活イベント」に参加する

- 就活が全落ちで終わったときの選択肢を知っておこう

- 就職留年をする

- 大学院や専門学校に進学する

- 就職浪人になる

- 公務員を目指す

- フリーランスで働く

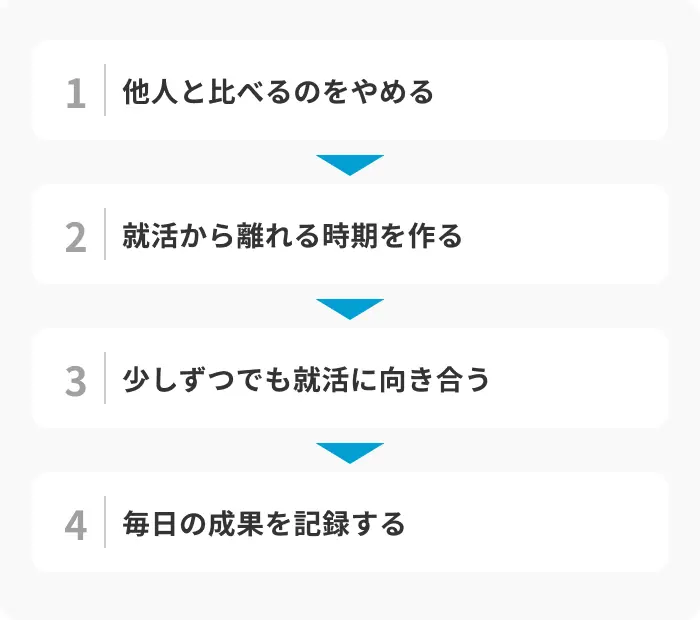

- 就活で全落ちしたときにやってほしいメンタルケア

- 他人と比べるのをやめる

- 就活から離れる時期を作る

- 少しずつでも就活に向き合う

- 毎日の成果を記録する

- 就活で全落ちして卒業後の進路が不安なあなたへ

就活で全落ちしても4月までに内定は狙える!

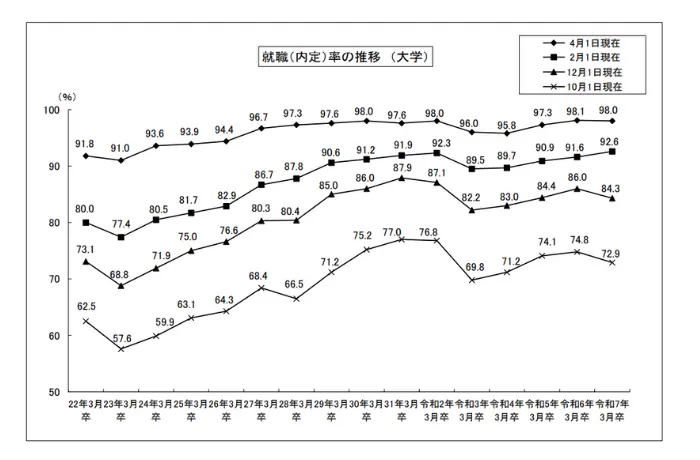

就活で全落ちしても内定の可能性は大いにあるため、諦めないことが大切です。厚生労働省の「令和7年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表します」によると、令和7年3月に卒業した学生の就職率について、10月1日時点の就職率は72.9%ですが、12月1日には84.3%、2月1日には92.6%へと着実に上昇しています。

引用:厚生労働省「令和7年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表します」

これは、10月以降のわずか数ヶ月間で約20%もの学生が新たに内定を勝ち取っていることを示しています。最終的な4月1日時点の就職率は98.0%に達しており、最後まで諦めずに戦略を立て直して動けば、納得のいく進路を決定できる可能性が高いといえます。

就活で落ちまくる原因と対策について知りたい方は、「就活で落ちまくるのは当たり前?全落ちの原因や対策を紹介」をご覧ください。

参照元

厚生労働省

令和7年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表します

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活で全落ちする理由と対処法

就活において「全落ち」という結果に直面すると、自分自身を否定されたような不安を感じる人もいます。しかし、選考に通過しない理由は、決してあなたの能力不足だけではありません。

多くの場合、戦略の立て方や自己分析の深さ、企業とのマッチング方法など、どこかに改善すべき「原因」が隠れています。

まずは冷静に現状を分析し、正しい対処法を実践することが大切です。ここでは、就活で全落ちする理由とそれぞれの対処法を解説します。

業界・企業を絞り過ぎている

特定の業界や職種だけに固執してしまうと、その業界全体の採用人数が少なかったり、自分の適性とわずかにズレがあったりしただけで、持ち駒がゼロになるリスクが高まります。「この仕事以外は考えられない」と思い込むことで、自らチャンスを狭めてしまっている状態です。

視野を広げ関連業界まで応募する

まずは志望業界の「周辺」に目を向けてみましょう。たとえば広告業界志望なら、企業の販促を支えるITツール業界や、印刷・イベント業界なども検討対象になり得ます。

共通するスキルや役割を探し、視野を広げて応募数を確保することで、選考の場数も踏めるようになります。意外な業界に自分の適性が見つかり、結果として納得のいく内定への近道になることも少なくありません。

難易度の高い企業ばかり受けている

大手や有名企業は倍率が数百倍に達することも多く、実力があっても「縁」や「運」に左右されがちです。人気企業ばかりを志願していると、エントリー数が平均の20〜30社を下回りやすく、結果としてチャンスを自ら狭めて全落ちするリスクが高まります。

志望群の幅を広げ併願先を増やす

特定の人気企業にこだわり過ぎず、ベンチャー企業や中小企業も視野に入れてエントリーの幅を広げましょう。知名度にとらわれず、独自の技術を持つBtoB企業などを併願先に加えることで、持ち駒が増えて精神的な安定にも繋がります。

選考を受ける母数を増やすことは、場数を踏んで面接スキルを磨く絶好の機会です。自分に合う企業と出会う確率を上げるためにも、まずは視野を広く持ち、多様な規模や業界の企業へ積極的に応募することが大切です。

コミュニケーション能力が不足している

就活におけるコミュニケーション能力とは、単に「お喋りが上手い」ことではありません。相手の質問の意図を正確に汲み取り、結論から簡潔に伝える「論理的な対話」ができるかどうかが評価されます。

緊張のあまり一方的に話し続けたり、回答が抽象的過ぎたりすると、不採用の原因となることもあるでしょう。

模擬面談を重ねて会話に慣れる

対話の質を上げるには客観的なフィードバックが不可欠です。キャリアセンターや友人に加え、就職エージェントを積極的に活用しましょう。プロのアドバイザーは企業の評価基準を熟知しているため、本番さながらの模擬面接を通じて、より実践的な改善点を受け取れます。

さらに、録音・録画で自分の話し方を見直す習慣とプロの視点を組み合わせることで、どのような質問にも落ち着いて「対話」ができるようになり、選考通過率の向上が期待できるでしょう。

自己分析ができていない

新卒就活はポテンシャル採用が基本であり、スキル以上に「人柄」や「意欲」が重視されます。自己分析が甘いと、自分の強みを言語化できず、魅力的なアピールができません。

また、自身の価値観が不明確なままでは、企業選びの軸がぶれてしまい、面接官に「一貫性がない」と判断される一因になります。

過去を深掘りし自分の軸を固める

自分の強みや価値観を正しく理解するために、過去の経験を「なぜその行動をとったのか」という視点で深く掘り下げましょう。具体的なエピソードを交えて自己理解を深めることで、面接でも説得力のある回答が可能になります。

揺るぎない「自分の軸」を固めることは、自分に合う企業を見極める基準になるだけでなく、どんな質問に対しても一貫したメッセージを伝える自信に繋がります。自己分析をやり直し、自らの強みを明確にすることが内定を勝ち取る第一歩となるでしょう。

自己分析をやり直したい方は、「自己分析のやり方は?おすすめの方法12選と就活における注意点を紹介」を参考にしてください。

企業の求める人物像とズレている

どれほど優秀な学生であっても、企業の目指す方向性や求める人物像と合致していなければ、採用には至りません。企業研究が不足していると、相手のニーズに合わないアピールをしてしまい、採用担当者に自社で活躍する姿をイメージさせることが難しくなります。

企業研究をやり直し強みを寄せる

まずは「企業がどんな課題を抱え、どんな人材を欲しているか」を徹底的に再確認しましょう。そのうえで、自分の数ある強みの中から、その企業のニーズに最も合致する強みを優先的に伝えます。

たとえば、挑戦を重んじる企業には「主体性」を、堅実さを求める企業には「継続力」を強調するなど、アピールの切り口を企業ごとに変えましょう。自分の強みを企業の求める形にして伝えることで、説得力とマッチング度は格段に向上します。

選考結果の振り返りと改善をしていない

落ちた理由を「相性が悪かっただけ」と片付けてしまうと、同じ失敗を繰り返すことになります。全落ちする人の多くは、選考ごとのブラッシュアップが不足しており、負けパターンから抜け出せていない傾向があります。

面接の反省をメモし次に活かす

面接が終わった直後に、聞かれた質問や自分の回答、面接官の反応を必ずメモしましょう。答えに詰まった箇所や、手応えがなかった部分は、次の選考までに「どう答えれば良かったか」を練り直します。

不採用通知は改善のチャンスです。一回ごとの選考を「より自分を磨くためのステップ」として捉え、一つずつ課題をクリアしていくことで、精度が上がり着実に内定獲得へと近づくことができます。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

全落ちからの挽回!今から内定を獲得する4つの方法

全落ちから挽回を図る場合、これまでの「自分から応募して選考を待つ」というスタイルを思い切って変えてみることが、事態を好転させる鍵となることがあります。

ここでは、全落ちの状態から内定を勝ち取るために取り入れるべき4つの方法を紹介します。

就職エージェントで「非公開求人」を紹介してもらう

就職エージェントは、プロのアドバイザーがマンツーマンで内定獲得までを支援してくれるサービスです。全落ちの状態から挽回するには、客観的な視点による改善が欠かせません。

エージェントを利用すれば、一般の求人サイトには掲載されていない「非公開求人」の中から、あなたの適性に合った企業を厳選して紹介してもらえます。さらに、履歴書の添削や模擬面接など、各企業に合わせた対策をプロの視点で並走してくれるため、一人で進めるよりも効率的に内定を獲得できるでしょう。

逆求人サイトで「自分を求める企業」と出会う

これまでの「自分から応募して選考を受ける」スタイルで行き詰まっているなら、企業側からスカウトが届く「逆求人サイト」を活用しましょう。プロフィールに自分の経験や想いを登録しておくだけで、あなたの価値観に興味を持った企業の採用担当者から直接連絡が届きます。

スカウトを送ってくる企業は、最初からあなたを「自社に合う人材」として評価しているため、通常の選考に比べて内定までのスピードが早いのが特徴です。自分では気づかなかった業界との接点も生まれやすくなります。

親会社の基盤がある「大手企業の子会社」を狙う

全落ちした状況から今すぐ大手・有名企業の内定を目指すのは、エントリーが締め切られていることも多く、困難な傾向にあります。そこでおすすめなのが「大手子会社」です。

親会社と同等の福利厚生や安定した経営基盤を備えた穴場企業が多く、大手志向の人には有力な選択肢となります。ただし、親会社の方針次第で事業転換や統廃合が起き、仕事内容の急変や出向のリスクがある点には注意が必要です。

子会社によって社風や待遇は異なるため、必ず企業HPなどで独自の情報を収集しましょう。親会社の文化を引き継ぎつつ、着実にキャリアをスタートできる環境を見つけるチャンスといえるでしょう。

即日内定も狙える「就活イベント」に参加する

就活イベントとは、合同説明会や選考会など、企業と学生が直接交流する場を指します。一度に複数社と対面できるため、効率良く「知らなかった優良企業」に出会えるのが最大のメリットです。

イベントによっては、その場で特別選考の案内を受けられたり、選考直結型であれば「即日内定」が出るケースもあり、停滞した状況を打破する絶好の機会となります。

探し方は、大学のキャリアセンターやナビサイト、スカウトサイトの活用が一般的です。人事担当者と直接話すことで、Webサイトでは分からない社風を肌で感じられるだけでなく、自分の強みがどこで評価されるかをリアルタイムで把握できます。

プロの相談ブースが併設されていることも多く、全落ちの不安を解消しながら内定獲得への勢いをつけられるでしょう。

就活イベントのメリット・デメリットについて知りたい方は、「就活イベントのメリット・デメリットとは?参加前に知っておくべきこと」をご参照ください。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活が全落ちで終わったときの選択肢を知っておこう

万が一、納得のいく結果が得られないまま卒業時期が近づいたとしても、決してキャリアの可能性が閉ざされるわけではありません。「新卒での就職」以外にも、自分のキャリアを構築するための道は複数存在します。

大切なのは、焦って不本意な決断をするのではなく、新卒での就職以外の選択肢を知り、自分の将来にプラスになる道を選ぶことです。ここでは、全落ちという現状を打破するための主な5つの選択肢を解説します。

就職留年をする

全落ちで就活を終えた場合、就職留年という選択肢があります。「就職留年」とは、あえて単位を落として卒業を引き伸ばし、学生のまま就職活動を行うことです。

就職留年の場合、すでに経験した就活の知識を活かしつつ再チャレンジできるのがメリットです。また、できた時間を資格取得やスキルアップに充てるなどして、再び新卒枠で挑戦できます。

一方で、就職活動や学費などの費用がかかる点や、留年理由を企業から聞かれるデメリットもあります。また、他の就活生とは学年が1つ違うため、劣等感を覚えてしまうこともあるかもしれません。メリットとデメリットを考えたうえで、就職留年をするか決めましょう。

大学院や専門学校に進学する

就活に失敗した場合、進学を検討するのも選択肢の一つです。卒業後に修士課程や博士課程に進学すれば専門性を高められ、将来のキャリアアップに有利になります。もし、希望する業界が決まっているなら、専門性を高めるために専門学校に進学してもよいでしょう。

ただし、専門の知識を身につけられ就職が有利になる一方で、留年と同じく学費がかかります。さらに、就職活動と学業も並行して行うため、就職活動にかける時間が限られることもあるでしょう。

進学する場合は、学費を出してくれる周囲の理解や、効率的に就職活動を進めていく工夫が必要になります。

就職浪人になる

就職浪人とは、就職先が決まらないまま学校を卒業し、「既卒」として就職活動を行うことです。就職留年や進学とは違い、すべての時間を就活に注げるメリットがあります。

しかし、就職浪人の場合は「新卒カード」が使えないので気をつけましょう。新卒の採用枠とは違うため、学生のときにエントリーできていた企業にエントリーできなくなる場合もあります。

ただし、企業によっては新卒枠としてエントリーできる場合もあるようです。希望する企業の最新情報を確認しておきましょう。

参照元

厚生労働省

「3年以内既卒者は新卒枠で応募受付を!!

公務員を目指す

民間企業の選考で上手くいかないと感じた場合、公務員という道もあります。公務員試験は多くの場合、年齢制限を満たしていれば学歴や職歴を問わず受験可能です。試験対策には多くの学習時間が必要となることもありますが、卒業後の時間をすべて試験対策に充てられる浪人生には有利な面もあります。

ただし、試験は年に数回しかなく、併願が難しい職種もあるため滑り止めがない一本勝負になりがちです。筆記試験だけでなく、最近では人物重視の面接も強化されているため、十分な準備が求められます。

公務員の待遇や試験内容について詳しく知りたい方は、「【職種研究】公務員になるには?公務員の種類や待遇・試験内容を解説」をご一読ください。

フリーランスで働く

どの企業にも属さず、フリーランスとして働く方法もあります。フリーランスであれば、自分の裁量で自由に働けるメリットがあります。たとえば、次のような仕事を行うフリーランスがいます。

・エンジニア

・デザイナー

・イラストレーター

・マーケター

・フォトグラファー

・ライター

フリーランスの難点は、稼げるまで時間がかかることです。仕事を行う技術が求められるだけではなく、取引先も自分で探さなければなりません。最新の情報をいつも入手し、積極的に行動していく必要があるでしょう。

また、新卒からいきなりフリーランスになることには、大きなリスクも伴います。会社員であれば研修を通して学べる「ビジネスマナー」や「仕事の進め方の基礎」を、すべて独学で身につけなければなりません。

また、収入が安定しないうちは社会的な信用が低いため、クレジットカードの作成や賃貸契約が難しくなるケースもあります。何より、一度も組織に属した経験がないと、将来「やはり企業に就職したい」と考えた際に、実務経験不足とみなされて中途採用のハードルが非常に高くなる懸念があります。

就活で全落ちしたからといって安易に選択すると、生活基盤が安定せず後悔する場合もあるので気を付けましょう。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活で全落ちしたときにやってほしいメンタルケア

全落ちという結果に直面すると、自分を否定されたような気持ちになりがちですが、大切なのは心をすり減らしたまま活動を続けないことです。ネガティブな精神状態では自信が表情や言葉に現れず、選考にも悪影響を及ぼしてしまいます。

まずは一度立ち止まり、傷ついた心を回復させることから始めましょう。ここでは、再び前を向くためにやってほしいメンタルケアを紹介します。

他人と比べるのをやめる

SNSで友人の内定報告を目にすると、自分だけが取り残されたような孤独感に襲われるかもしれません。しかし、就活のゴールは「早く決まること」ではなく「自分に合う場所を見つけること」です。

他人のペースに惑わされて焦って決めた就職先では、入社後にミスマッチで苦しむリスクもあります。周囲の雑音を遮断し、比べる対象を「昨日の自分」に切り替えましょう。

自分の納得感を優先して丁寧に進めることが、最終的に一番良い結果を自分にもたらしてくれます。

就活でよくある悩みと解決法について知りたい方は、「就活でよくある悩み20選!不安になる理由や解消法もご紹介」をご一読ください。

就活から離れる時期を作る

「早く次を探さなきゃ」と焦る時こそ、あえて数日間は就活のことを一切考えない時間を持ちましょう。好きな趣味に没頭したり、ゆっくり休息を取ったりすることで、疲れた脳と心をリフレッシュさせます。

ポイントは、「3日間だけは休む」といった具合に期限を明確に決めることです。ゴールを設定せずに離れると再開のハードルが上がってしまいますが、あらかじめ休みを「予定」として組み込めば、罪悪感なく心を休めることができ、その後の再出発もスムーズになります。

少しずつでも就活に向き合う

少し気持ちが落ち着いてきたら、1日10分程度からで構わないので、無理のない範囲で就活に関連するアクションを再開しましょう。たとえば、気になる企業の情報を1社だけ調べたり、自己PRを1行だけ書き直したりといった小さな一歩で十分です。

一度にすべてを完璧にやろうとせず、低めのハードルを設定することで「今日も動けた」という感覚を取り戻せます。小さな行動を続けることが、後の大きな内定という結果に繋がっていくはずです。

毎日の成果を記録する

日々の活動内容は、どんなに些細なことでも就活ノートなどに記録して可視化しましょう。「スカウトサイトを閲覧した」「エージェントに面談予約を入れた」など、事実を書き出すことで、立ち止まっていない自分を客観的に認識できます。

頭の中にある不安や情報をノートに書き出すことは、情報の整理だけでなく、自己肯定感を維持する効果もあります。過去の記録を見返せば「これだけ頑張ってきた」という軌跡が自信に変わり、選考でも堂々と振る舞えるようになります。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

就活で全落ちして卒業後の進路が不安なあなたへ

就活で全落ちしてしまった際は、まずは不採用の原因を冷静に分析し、適切な対処法を実践して次の選考へ活かすことが重要です。これまでのやり方で行き詰まっているなら、逆求人サイトで「自分を求める企業」と出会ったりするなど、活動のスタイルを切り替えることも検討しましょう。

もし、全落ちしたあとの進路や改善点が見えず不安な場合は、就活エージェントへの相談がおすすめです。就活のプロに相談し、卒業までに内定が獲得できるよう、サポートを受けてみましょう。

就職活動の改善点や方向性が見えず不安な人は、キャリアチケット就活エージェントへご相談ください。キャリアチケットは、プロの目線で「自己分析」や「企業研究」「業界研究」「エントリーシート作成」などの支援を行っています。

周りが内定獲得するなか、一人で就職活動を乗り切るのは心細いものです。キャリアチケットなら、あなたの経験や経歴をお伺いして、適切な就活の方向性を提案いたします。

かんたん1分!無料登録無い内定から脱却したい

自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者

淺田真奈(あさだまな)

大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。